Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Enrique Lihn | Autores |

LIHN: DOS NOTAS

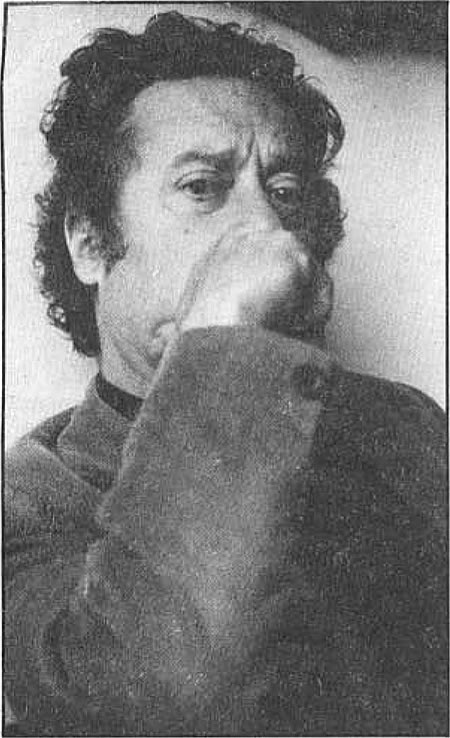

Por Julio Ortega

Publicado en ARTE DE INNOVAR, México, 1994

Tweet .. .. .. .. ..

I. Irrisión y sarcasmoEnrique Lihn nos había convencido a partir de su espléndido libro La pieza oscura (1963) de que la persona que reemplaza al poeta en el poema es una voz alternativa y dramática: un sujeto, por tanto, probable, que era revelado bajo la iluminación neutral del lenguaje. En A partir de Manhattan (1979), sin embargo, las máscaras del monólogo dramático han caído y el sujeto, ahora, es el espectador despojado por el espectáculo de un mundo excesivamente desnudo.

Si el espacio de observación del viaje es un espacio de por si privilegiado, que el lenguaje como objeto de consumo deberá saturar para un sujeto consumidor; este viaje de Enrique Lihn, en cambio, diseña un espacio que llamaré crítico: la mirada es una suerte de voyeurismo porque un mundo en descomposición aguda se le aparece. Y en lugar del sujeto memorioso y su habla indulgente, este viaje al revés (viaje y viraje) impone un sujeto anonadado por el espectáculo de la desnudez miserable. No obstante, las alarmas de la crisis han pasado: la distorsión se ha perpetuado, y el lenguaje dice ahora la ironía y el sarcasmo, pero también la rutina, de las máscaras caídas y los escenarios derruidos. Como en un mundo soñado por Francis Bacon, aquí el deterioro prevalece sobre su explicación.

En "Vaciadero", por ejemplo, "el elenco de la prostitución" define como Danza Macabra a una calle emblemática de estos tiempos. Los rostros no sólo han perdido la forma en el espectáculo: son también la prueba, "el éxtasis de lo que por fin se pudre para siempre". Sin máscara y sin rostro, el individuo es ahora "una cara conocida llena de costurones con lívidas cicatrices bajo unos centavos de polvo". Si el rostro es esa herida, la existencia es detritus: el tiempo no discurre sino como deterioro.

"Dios escupió y el hombre se hizo", se nos propone como un silogismo a partir del cual sólo podemos aceptar que "una cara (es) como un vómito". Esta lógica, por cierto, es un aparato retórico de la distorsión: a partir del encuentro de Manhattan y Francis Bacon, este libro promueve un "emblema aproximativo" ("Isabel Rawsthorne"). En efecto, si la distorsión es un espectáculo elocuente es porque ilustra la irrisión de los modelos, y la pérdida de la lógica y la forma de una noción de lo natural. El lenguaje que la dice, sin embargo, no requiere confrontarla con los modelos recusados, sino con la misma lógica del lenguaje que al enunciarla, al precisarla, construye una tipología de la irrisión.

Este es el espacio del viaje: sus lugares repiten las escenas del deterioro, como hábitos vacíos, fantasmalmente. Viajar es descubrir esa repetición truculenta que la ironía precisa. Por ello, en los poemas del subway, "a un extremo y otro de lo desconocido", el espectáculo es ya neutral, una forma rutinaria de la muerte.

En el escenario de este apocalipsis sin grandeza, el individuo ha extraviado la misma noción de la persona: "la unidad de la persona" es sólo una fórmula del lenguaje, y tras de ella, como de éste, estamos "sin cara ni país ni arraigo". En el deterioro, las evidencias son muchas pero la repetición delata un escenario vacío: "Un mundo de voyeurs no mira lo que ve", y en la mirada "el espectador se mira en sus fantasmas". Así, el sujeto ha perdido también la capacidad del reconocimiento: "no hay nada que ver en la mirada". Si la distorsión, pues, ha vaciado incluso a la mirada y su poder de reconocimiento, quiere decir que una condición fantasmática (una imposibilidad de ver y ser visto) distingue al sujeto.

La reproducción de los fantasmas no sólo ilustra el sinsentido: en estos poemas el drama ha concluido, y asistimos, más bien, a la lenta disolución de un mundo que ha banalizado su propia destrucción. La pintura de Edward Hopper lo testimonia con sus "maniquíes vivientes". "Como los primitivos junto al fuego", los hombres se juntan frente al aparato de TV, "el pequeño horno crematorio donde se abrasan los sueños". Como se juntan en el subway o en la calle, en una ceremonia de la pérdida mutua del sentido de la mirada. La banalidad se reproduce, inexorable y rutinaria.

En España, la mirada otra vez ocupa el centro del drama: si el mundo se desmorona y si el hombre es su último escombro, al menos resta ver y decir el espectáculo. Pero también aquí "el derecho de ver" ha sido distorsionado: "en el año del deshielo del sexo español". las Ramblas son "el espectáculo autista". La repetición es, entonces, sinsentido:

Bajo el reinado de una mirada que no hace diferencia

. . . . . . ninguna

entre ver y ser vista

, , , , , , , , ,("Apología y condenación de las Ramblas")

"Un soliloquio en una lengua muerta", el del viajero es un lenguaje posterior a la poesía: una meditación desgarrada que denuncia el despojamiento del viaje (viaje y ultraje) y del sujeto, cuyo testimonio no puede ser sino un discurso desamparado, fragmentario y sin otro propósito que señalar como una huella el rol insomne del testigo. Testigo que ve a las palabras entrar en una frase como a los borrachos en un taxi ("El estilo es el vómito"): la poesía es como ese acoplamiento y ese exceso, "la velocidad de las asociaciones" en un escenario horrendo.Si el lenguaje, pues, posee en su lógica la última posibilidad de decir y contradecir, la poesía, en cambio, sólo puede zozobrar, en primer término como habla solitaria, desligada, fatigada incluso de sus propios recursos (''Figuras de palabras"). El lugar de la poesía, por ello, es una marginalidad un tanto anárquica sin privilegios ni promesas: y el poema es como un habla casual que se impone entre el lenguaje, una manera de hablar indirecta y defensiva, como un comentario indistinto y fragmentado que halláramos después de una hecatombe. De esta zozobra da cuenta el homenaje a Poe que este libro propone como su emblema final:

Cae (y de lo que se trata es de la palabra

. . . . . .. caer) sobre la página en blanco

una sombra de palabras: la nieve

negra, un oxímoron de Poe, el engreído

diestro en atribuciones, citas y coartadas

como yo.

Citas y coartadas (o "Lo distante y lo equívoco") para ceder la iniciativa a las palabras que, en último término, son la huella inquieta de la lucidez y la ironía, de su mutuo juego aleatorio, de sus treguas, canjes y denuncias. La escritura, esa "nieve negra", es el último espacio de conjugaciones y donde se sostiene la frágil entidad del sujeto que habla. Espacio ganado a las máscaras y a los lugares comunes, el sujeto allí se inscribe como la coartada final.

Este libro, por lo demás, testimonia el humor de ese sujeto: declara el cincuentenario de Enrique Lihn (1929-1979). "en el año de la mutualidad del yo". Ese humor, en textos recientes y apariciones públicas de Lihn, nos propone que la poesía es también un acto festivo. Sólo que su ironía y su autoironía no son solamente un estremecimiento sino un nuevo escalofrío. A partir de Manhattan nos comunica con el escenario más bien negro de una ceremonia bufa y cruenta.Enrique Lihn, lo sabemos, es uno de nuestros poetas mayores. Y lo es de un modo inquietante. Su poesía no nos gratifica: nos descubre entre respuestas incompletas, puestas en duda. Le ha dado un habla casual al repertorio del apocalipsis, haciéndolo, ahora. más ineludible. Con lo cual, Lihn actualiza un arte antiguo: ha perfeccionado las pruebas de nuestro lacónico desamparo.

Lección de ironía, su mirada se hace nuestra:

El león, un buen padre de familia

tierno o brutal según el viento que sople

domable, es cierto, pero nunca servil

fue el modelo ideal del siglo diecinueve.

Todos los escultores hicieron de los circos

su taller —empezando por los peores falsarios

(los pequeños felinos del arte de agradar).

Millones de leones fueron movilizados

desde la selva al mundo del vaciado en metal

Rugió el mármol, la piedra se puso leonina

Por cientos y por miles

leones de artificio se esparcieron

por la ciudad, subiendo

de dos en dos las gradas de todos los palacios

y allí montaron guardia en nombre de la Ley

Pero no eran leones ni exactamente perros

eran los carceleros de sí mismos

los amos del Poder pavoneándose en forma de león. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . (Leones del novecientos)

2 El amor sobreescrito

Puede que el mundo sea una escritura, de acuerdo a la tradición que entiende la lectura como un enigma; pero el amor es, más bien, una reescritura, según Enrique Lihn, cuyo libro Al bello aparecer de este lucero (Ediciones del Norte, 1983) no sólo toma su título de Fernando de Herrera, gran poeta enamorado de un emblema luminoso, sino que reescribe la ruta fugaz de ese lucero cuya aparición y desaparición dejan en franco naufragio a poeta, poema y poesía. La lectura es entendida aquí desde una tradición de la zozobra.

Si la empresa amorosa pone a prueba todos sus códigos, sólo hay otra más aventurada: la de escribirla, que pone a prueba su vasto repertorio. Enrique Lihn, en efecto, vuelve a escribir en este cuaderno de naufragios los encuentros, desencuentros y recuentos de tal empresa y lo hace a través de un repertorio sumario pero inapelable. Si la pasión y su arrebato remiten al discurso del "amor loco", los códigos del amante devoto remiten al de los "fieles de amor", al petrarquismo robusto de Fernando de Herrera pero la zozobra del diálogo de la pareja deja paso a su discurso más moderno: la comedia del amor urbano, este discurso donde la amada ya no es una luz remota sino una amante que ejerce por igual la arbitrariedad y el arbitrio, y donde el poeta deja de ser el lírico paciente y es ahora un "sátiro jubilado", el "operático príncipe azul". Personaje, así, de su propia escritura, ha reemplazado el prado rumoroso por el cine japonés.

Desde el primer poema, todo es visto en el escenario de una poesía novelesca: "Tarde por la mañana se hizo ver/ a mi puerta qué ángel más terrible". "Todo ángel es terrible" escribió Rilke en el escenario privilegiado de su propio lirismo. Pero este "ángel de rigor" es parte ya de otra escena, la de la comedia urbana, cuyo lenguaje ironiza "el viejo efecto del deslumbramiento". Lenguaje, por ello, antidramático, post-simbólico, y eminentemente teatral. Autoparódico, su registro es guiñolesco. Las palabras que designan a la amante en fuga, más que amada y menos que pareja, son otros nombres, aquellos que la sobrenombran: "Disminución de Alicia al ir creciendo/ al otro lado de un espejo roto/ en el país de Nada y Nunca Más/ reverso exacto de esas maravillas".

"No hay Narciso que valga" se llama (o se sobrenombra) característicamente el poema siguiente: este tardío Narciso no sólo descubre que "el espejo es el otro", sino que no hay "pasión de mirarse/ en el otro a sí mismo". El espejo es aquí, en verdad, el mismo Narciso, el personaje de la tradición, en que el poeta se mira para reescribir su propia historia. El nombre es una máscara, ya no un espejo. "Carne de insomnio" es quizá el mejor poema del conjunto, y está hecho también de epítetos y motivos, pero lo anima una pasión cierta y desolada:

Ruiseñor comí de tu carne y me hice adicto

al insomnio que ella contagia, por el cual

yo ya tenía una afición extraña

Oigo venir tu canto mudo aún

anudando la noche y el deseo de verte

Y no duermo jamás, sólo las horas

que muerdo el pan del preso y bebo el agua

de su Leteo en el tazón de fierro

Quieren que sobreviva a esta locura

y responda a tu canto con mi grito

por eso duermo poco y muero mucho

ruiseñor, escuchándote

"ave partera la que fue niña muda".

Me parece la celda

no más la emanación de un lindo insomnio

y me parece frívolo compararlas con otras

de tantas. Es la noche sin ti con el regusto

de tu carne que produce el insomnio, Filomela

y una adicción al canto con que ese pajarillo

virtuoso de mi oído, me desvela

—oh maravilla— y maravilla

porque es su canto mudo el que estoy escuchando

a la niña no al ave. ensangrentada en pájaro.

No es casual que en este poema la experiencia se transmute en escritura al punto de suplantar ésta a aquella. Porque es la "adicción al canto" lo que involucra, en una real involución, a la amada, de modo que desde el primer epíteto hasta el último el escenario es uno barroco: la hipérbole desenvuelve (o envuelve) a los amantes en su figuración ligeramente pastoril. De lo que se trata, entonces, es de responder a la experiencia ("Es un encanto de experiencia/ desconsoladora en su temor de serlo/ alimentada por el desconsuelo", se dice en "El bello pánico") con su doblez escrito, su relato y correlato, al punto que se podría leer este libro como un ejercicio de anotaciones -como un diario de poeta recién descasado-, pero no sobre la experiencia amorosa concluida sino sobre sus resonancias en el escenario de lo escrito. Frente a la ingenuidad conmovedora de quienes escriben para compensar lo no vivido, esta poesía se escribe para descompensar lo vivido excesivamente. Vida y poesía no se confunden, pero se inquietan mutuamente en el teatro que comparten. Como bien dice Pedro Lastra en el prólogo de este libro, hay aquí textos que hacen eco a los libros primeros de Lihn. No en vano es así: cada poema comunica su desasosiego a la obra entera, y hace de su propia destreza, elocuencia y humor un sistema de notación puesto a prueba. De allí la entonación agonista, el temor y temblor, el estremecimiento nuevo: novedades éstas que vienen de atrás y que concurren en el escenario actual como en un guiñol de las pasiones desapacibles.Reescritura, el poema se observa a sí mismo con ironía, a punto de la parodia, tentado por su familia discursiva, la Enciclopedia de Citas Amorosas. El poema es otro laberinto de espejos, y el poeta sabe que "hablar cansa: es indecible lo que es" porque, finalmente, "la realidad no es verbal", y hablar es siempre un "simulacro". Escribir sobre la "fábula", o escribir "en" Apollinaire es, por lo tanto, prolongar ese simulacro, suplantar a los hablantes, leer y releer. Fernando de Herrera es como la cita saturada de sí misma, "mariposa viva y carbonizada", emblema de un discurso barroco suplantador y, por eso mismo, de la reescritura amorosa per una vez imperturbable.

De la elegía el libro pasa al epigrama. El amor, después de todo, no es solamente su repertorio figurativo sino también la diversa emanación de un discurso admonitorio. La ironía se hace dominante, como una suerte de salud discursiva, lo que promueve las variaciones sobre el tema, las derivaciones sobre lo dicho, el volver a decir y desdecir las lecciones del diálogo erótico, sujeto ahora a "la Ley de Eroscidio", a un "apasionado escepticismo amoroso". En esta parábola del discurso amoroso no es sino necesidad figurativa que el hablante termine identificado con su doble, el libro:

También el cuerpo se descompagina

porque lo hojeen distraídamente

Soy un imbroglio de maltratado papel

entre las manos de una lectora poco atenta

un magazine en una sala de espera

que irá a parar en unos días más

a la bolsa negro de polietileno

Antes de que esto ocurra, lee en mí

el último capítulo de nuestra historia en común

para que sepas.

. . . . . . . . . . . . . . . .. (Yo el libro)

El libro se disuelve, al final, en su propio sistema: anotaciones, postales, secuencias que apuntalan la dimensión narrativa del discurso amoroso, cuya condición fragmentaria y a la vez enciclopédica había tentado a Roland Barthes, como otra prueba de la comedia formalista del código improbable. cuando ya el mundo no es más amoroso, como postulaba Charles Fourier, esto es, transformable en términos de su subversión discursiva. Por eso, el poeta concluye con una evidencia de hoy: "No es verdad, no es verdad, de poco o nada/ me ha servido vivir y desconfío/ del doble de la muerte: la experiencia". Y, por lo mismo, con una evidencia de siempre: sólo tenemos el día de hoy, "el día único". Lo cual es un eco del propio libro: la voz de una tradición que se cita a sí misma con brío renovado.Esta teatralidad de la escritura amorosa es un "flagrante espectáculo": el de los amantes que viven su propia clandestinidad como un teatro. Personajes de su tradición ilustre, Febo, Filis, Afrodita, Venus, Virgen y Ángel, Ariadna, Venus de Botticelli, San Jorge, Leda, son máscaras en el escenario de los desdoblamientos del humor mitológico. "Hasta los dioses inmortales mentían: /se disfrazaban para hacer el amor" ("Leda, presente"). Y, sin embargo, esta sobreescritura se impone como el único modo legítimo de hablar, no sólo por que el humor y el simulacro son más ciertos que la tradición retórica, sino porque sólo en este precipitado discursivo parece cuajar la convicción del decir mismo, allí donde la voz que habla ya no tiene nombre y es otra marca de nuestra subjetividad. Lo vemos en este magnífico alegato tragicómico del amor siempre perdido:

NO MÁS QUE SUPLICANTE. . . Fragilísima, perdóname: he desequilibrado,

. . . . vertiginosamente, la balanza

haciendo pesar en ella mi vacío: justo en el momento

en que te sentías fuerte y decidida, por fin

a ponerlo todo en una clave maestra

Único pilar, tú, de esta torre de palabras

Yo y mi coquetería sepulcral.

. . . He dejado caer sobre tus espaldas

el mentiroso grito de: nada con la vida

que tartajea Tánatos, el afásico

en lugar de confesarme culpable de algo menos sonado

que la muerte

. . . . . . . . en estos casos

deuda que no se paga con las penas de amor

Todo porque la otra, con su inteligencia proverbial

se condolió de mí y no de sí misma

Y luego de ese peso, de ese pequeño túmulo granítico

. . . . . hizo brotar

lágrimas mías y suyas mezcladas, de dos usos:

"Voy a retirar de tu casa algo que no quiero que

. . . . forme parte

de otro tejido y lo único que, según parece, hemos

. . . . . . tenido en común

una mesa y una silla

y algún libro, Fabio, que te presté".

Ese funeral lo he dejado caer sobre tus espaldas.

Déjame avanzar, otra vez, las palabras

que te hicieron fuerte por algunas horas

Déjame, déjame —te lo imploro— borrar

de la ventana que abres para vencer a la asfixia

la otra cara —oscura— de la luna.

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Enrique Lihn | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

LIHN: DOS NOTAS

Por Julio Ortega

Publicado en ARTE DE INNOVAR, México, 1994