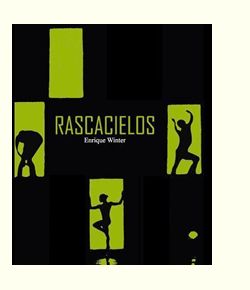

"Rascacielos", Poesía de Enrique Winter

Por Ángel Valdebenito Verdugo.

Santiago, agosto de 2008.

“Llevo el mareo de escolar que espera a su rival del callejón / o del que cuenta con los dedos las décimas de nota que le faltan”. Así comienza Enrique Winter su libro Rascacielos, enunciando el miedo y la confusión en imágenes dotadas de ese brillo minúsculo, vívido y palpable que ha definido desde muy temprano su lenguaje. Estas dos líneas podrían perfectamente haber sido parte de Atar las naves (Ediciones del Temple, 2003), pero ya en los versos siguientes se nos demuestra que desde ese ya lejano libro debut ha corrido algo de agua bajo el puente. Quizá no tanta, y por obvias razones. El autor sigue siendo joven. A sus 25 años  no podríamos clavarlo contra la pared, fijando su poética como un objeto acabado, listo para ser despachado a algunas de las difusas categorías imperantes en los esquemas mentales de quienes ejercen la crítica hoy. Lo digo porque las cualidades formales de la poesía de Enrique Winter y cierta reticencia a involucrar en ella la propia vida (con unas contadas y notables excepciones) han suscitado más de un malentendido. La operación matemática que otorga a los poemas de cuidada ejecución formal una (supuestamente necesaria) minusvalía en términos de contenido abunda en los comentarios críticos no sólo referidos al autor que hoy nos convoca, sino a otros tantos que han cometido el simple pecado de conservar tres o cuatro reglas de gramática, un poco de sentido musical y/o común, amén de un manejo a nivel usuario del programa Word. La desventaja de esta lectura es que su resultado (la riqueza de los poemas que podamos deducir desde aquí) se agota con rapidez. Es precisamente la impresión por la que algunos lectores de Enrique Winter se han dejado ganar. Y eso es pérdida. Porque si de eso se tratara no estaríamos acá sentados vendiendo un nuevo libro. Nos bastaríamos con el primero y el disfrute de sus fórmulas, sus imágenes a primera vista y listo. Pero hay varias cosas en estos textos que van más allá de la mecánica que los hace funcionar como construcciones. No estoy diciendo nada nuevo. Se supone que cuando esto pasa tenemos poesía. Y este es un libro de poesía.

no podríamos clavarlo contra la pared, fijando su poética como un objeto acabado, listo para ser despachado a algunas de las difusas categorías imperantes en los esquemas mentales de quienes ejercen la crítica hoy. Lo digo porque las cualidades formales de la poesía de Enrique Winter y cierta reticencia a involucrar en ella la propia vida (con unas contadas y notables excepciones) han suscitado más de un malentendido. La operación matemática que otorga a los poemas de cuidada ejecución formal una (supuestamente necesaria) minusvalía en términos de contenido abunda en los comentarios críticos no sólo referidos al autor que hoy nos convoca, sino a otros tantos que han cometido el simple pecado de conservar tres o cuatro reglas de gramática, un poco de sentido musical y/o común, amén de un manejo a nivel usuario del programa Word. La desventaja de esta lectura es que su resultado (la riqueza de los poemas que podamos deducir desde aquí) se agota con rapidez. Es precisamente la impresión por la que algunos lectores de Enrique Winter se han dejado ganar. Y eso es pérdida. Porque si de eso se tratara no estaríamos acá sentados vendiendo un nuevo libro. Nos bastaríamos con el primero y el disfrute de sus fórmulas, sus imágenes a primera vista y listo. Pero hay varias cosas en estos textos que van más allá de la mecánica que los hace funcionar como construcciones. No estoy diciendo nada nuevo. Se supone que cuando esto pasa tenemos poesía. Y este es un libro de poesía.

Recuerdo que mi primera impresión al leer Atar las naves fue de agrado y atracción ante su sensualismo exquisito y ágil, donde pugnaban la inocencia que, según dicen, uno tiene a esa edad (alrededor de los 20) y el notorio afán de abrir las cosas y los sucesos como quien rompe un capullo en busca del origen de la flor. Con hambre de belleza, con falta de contención a ratos, pero siempre listo para lanzarse al descubrimiento. Como ya vimos, Winter mantiene en Rascacielos esas herramientas en buen estado y con ellas construye sus asociaciones, vigorosas, ricas en texturas, hiperkinéticas en su gesticulación de un sentido (o varios). La plenitud misma de la vida en hallazgos visuales y creativos que se enuncian desde los títulos: “Un muro es un muro aunque le pinten flores, Tres meses sin la regla como los tres semáforos en rojo, Andrés, los peces cambian de nombre cuando los pescan”, etc. Fintas reconocibles de un jugador que ya empieza a sentir el peso de la camiseta adulta, porque nadie asalta el banco de imágenes de la poesía y sale indemne, así, la hermosa mujer recostada sobre la hierba en la carátula del disco de Twine será otra novia ajada por unas manos blancas, rasgada para ser descubierta, un símbolo comprado en oferta para mostrarnos la finitud de las cosas, la corruptibilidad de la carne en camino hacia donde ya sabemos. Por otra parte, la sonoridad winteriana conserva los timbres finos y la melodía de canicas chocando en los bolsillos, pero ha sido también grabada con la violencia del hijo pastabasero, el marido golpeador y otros tantos personajes, él mismo entre ellos. Y esta violencia es una de las marcas de Rascacielos. Desde la más objetiva de “Quedarse en casa” o “Los bienes han de ser mi madre”, hasta la simbólica que el saxofón de Wayne Shorter dispara como respuesta en “Speak no evil”. En este plano no deja de ser llamativo ese contraste entre un Chile de juicios familiares mediatizados, cuyas miserias saltan a la calle sin pudor, chillando ante el muro de los lamentos que es el sistema judicial chileno con su patológica tramitología enredada en un pin pon de tuiciones, denuncias e informes y el otro Chile que todavía esconde sus tragedias puertas adentro, como en el poema “Quedarse en casa”, donde resuena con fuerza y contingencia el coscorrón de Oscar Wilde a los machos de su tiempo y del nuestro: “Todos los hombres matan lo que aman; / con mirada de odio matan unos, / otros con frases engañosas matan, / el cobarde lo hace con un beso / El bravo con la espada.” (Balada de la Cárcel de Reading). A la luz de evidencias como esta la visión del mundo va mutando, se erosionan ciertas convicciones, a la vez que se inoculan otras. Y es que a diferencia de otras poéticas que acomodan la realidad a un molde especulativo propio o más bien hipotecado a un par de ejes intertextuales, Winter pone sobre la mesa un set de hechos consumados sin aparente relación entre sí. Con desajustes familiares asomando a cada momento y una circulación incansable de relaciones afectivas que va desde el instrumentalismo más elemental a intrincados juegos o cruzadas de cable entre seres a veces tiernos, simpáticos, resueltos o simplemente demasiado seguros de sí mismos, pero generalmente infectados por el miedo. Nada de amor idealizado y/o eterno, aquí la finitud de los sentimientos es un postulado esencial del libro. Recordemos que no hace mucho tiempo él mismo veía en la mirada más prometedora a dos liquidadores de una quiebra. Aunque a veces, desde el fondo, salgan a flote joyitas confesionales como ésta: “Sus ojos llorosos cuando el barco zarpaba. / No había familiares en el puerto, no era ese su país. / Ella puede ser el mío luego de ese gesto.” (”Gema en Montevideo”) Y es que Winter podrá manejar los énfasis, los matices cromáticos del cuadro o proponer la dirección general de su proyecto, pero (afortunadamente) no puede ejercer un control total sobre las conclusiones o los fogonazos de verdad que el propio poemario va sacando a la luz. Por ello no creo ver en él al ventrílocuo que otros vieron. De ser así, este libro habría nacido muerto. Enrique ha convocado a un ramillete de personajes, como quien invita gente a su fiesta y todos sabemos que en estos casos el anfitrión no tiene injerencia alguna sobre el comportamiento de sus invitados. Al final del día, lo que uno terminará leyendo será esa multitud de plantas de zapatos marcadas en la pared. Pienso que este es también un libro sobre las necesidades, sobre la resolución o la evasión del asunto de las necesidades. Simbolizados respectivamente por la judicialización de los problemas parentales (latencia de la clásica tragedia parricida ni más ni menos) y el viaje como operación que suspende por un tiempo las responsabilidades más mundanas, a la vez que justifica la ausencia física y con ella el desapego de unos personajes siempre en tránsito. Y de esto último se deduce otra marca de Rascacielos. Lo ido, no en un afán de recuperación, sino cómo certificación del kilometraje acumulado y en la pregunta de cuánto pesa lo que va quedando atrás.

¿Hay riesgos en este proyecto? Sí que los hay. Winter bordea el peligro de ser el cronista de reacción escritural inmediata que abre la boca antes de que las cosas vistas profundicen en él y desplieguen su sentido como bacterias en el cuerpo. El peligro de adelantarse a conclusiones que sólo el tiempo podría mostrar, omitiendo parte de las implicancias que esas cosas tienen. El turista no necesariamente llegará a saber qué significan todas las Ítacas, aunque las impresiones lo mareen y lo hagan sentir en el centro del universo mientras pasea sobre una mole de sal, para confusión de las brújulas y de un sentido de orientación subyugado a la presencia de la cordillera. O quién sabe si, como el aperrado Ebenezer Bryce, hemos llegado a la cresta del mundo sólo a saber que éste es el peor lugar para perder una vaca. Gran lección. Es que todo viaje es también una recolección de sensaciones, para las cuales, no siempre se cuenta con los decodificadores apropiados. Sensaciones que pueden terminar apenas la ventanilla proyecte el siguiente cuadro del paisaje, dejando atrás toda imagen que pudiéramos haber expropiado al país de turno. Para luchar contra esa pérdida Winter despliega el rigor documentador que sus escuelas formadoras (el arte, el derecho, la conversación entre pares…) le han enseñado y un par de cualidades excepcionales; sintonía fina para palpar contornos apenas distinguibles y detección atenta de los paralelos que la naturaleza ensaya en objetos repartidos en mundos y categorías distintas. Así afronta el desafío asediando cualquier bloqueo que la geografía física o humana puedan imponer. Si la patria del sabio es el mundo entero, como decían otros curiosos aprendices hace un tiempo atrás ¿a qué dejar el trasero en cómodos sillones de multitienda? Viajar para aprender podría ser la premisa que guía el arte de Enrique Winter en cuanto forma de conocimiento. No podemos, como aquel príncipe, aprenderlo todo en los libros. Salir entonces. Salir de un país, de un barrio o de una clase social para otear en la vida de unos otros, desandando lo andado y lo pensado, abandonando estructuras mentales forjadas durante años en los pasillos de un colegio X o en reuniones de familia. Rascacielos es un intento por violar esos férreos y excluyentes mecanismos en un afán exploratorio cuyas directrices, a partir de ahora se ponen sobre la mesa para desplegar con ellas la discusión que ameriten, y que al final será el gran aporte de este libro.