Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Fernando Alegría | Walter Hoefler | Autores |

EL OLVIDO CREADOR,

SOBRE «INSTRUCCIONES PARA DESNUDAR A LA RAZA HUMANA» DE FERNANDO ALEGRÍA

Por Walter Hoefler

Publicado en "Para una fundación imaginaria de Chile". La obra literaria de Fernando Alegría

Lima; Latinoamericana Editores / Stanford University, 1987

Juan Armando Epple, Editor

Tweet .. .. .. .. ..

Lo inventado para la memoria

es lo único fiel.

(Jorge Teillier. Crónica del forastero, XV)

Aunque se trata de una antología[1] personal y no de un libro propuesto con intención totalizante, nuestra lectura buscará delimitar el o los hilos conductores que la engarzan. Las antologías tienden generalmente o a un orden cronológico, personal, o al registro y muestra de la diversidad expresiva. En la (auto)antología de Fernando Alegría percibimos tanto una recomposición de la cronología de los poemas como de los hechos históricos a que aluden. Más que un simple registro de lo histórico, los poemas rescatan y ponen en tensión formulaciones ideológicas y utópicas provenientes del debate social contemporáneo, especialmente chileno. Su orden es el de la memoria, y la memoria para Alegría es igualmente olvido: selección consciente o inconsciente, reconstrucción creadora.[2]Alegría asigna a la literatura una función liberadora, que se actualiza en el contexto del mundo contemporáneo y sus dilemas urgentes:

El viejo debate sobre la legitimidad de la política en la obra de arte ha perdido toda relevancia en la era de asaltos a la cultura, de violación de los derechos humanos, de armamentismo suicida y abusos imperialistas en que vivimos.[3]

¿Qué función específica le reserva a la poesía?

Fernando Alegría, narrador, ensayista, poeta, no cree que las convicciones políticas deban ir necesariamente separadas de las literarias, y que el requisito de autonomía estética se resienta por la inclusión de este modo social de estar en el mundo. Respecto a la poesía, no se postula como un antipoeta, contrapoeta, o un escéptico respecto a la eficacia del lenguaje literario. Su uso no parece lastrado por formas irónicas de distanciamiento y su relación con las tradiciones poéticas que reconoce es abierta y dialogante. Asume y renueva estas tradiciones con una confianza en el verbo cercana a la actitud de Neruda.

Fernando Alegría

En su trabajo ensayístico está siempre presente el interés por la vanguardia, por lo que podemos llamar estado último de la literatura, tratando de detectar su funcionalidad como proyecto poético: un modo de definir las formas de resistencia cultural. Para Alegría la liberación pasa por la identificación y desenmascaramiento de los fantasmas que acosan el mundo contemporáneo: el imperialismo, el fascismo, la "reacción fundamentalista", etc., buscando ir más allá del simple enunciado: "pero no basta anunciar así, emocionadamente, las posturas del fantasma", puntualiza.[4]

La aparente tensión entre la funcionalidad referencial del lenguaje y su capacidad creadora, en el sentido de fundar un universo autónomo de sentido, se disuelve con naturalidad en el discurso poético de Fernando Alegría: es un lenguaje que fluye desde varios manantiales y acepta las aguas encontradas de la reflexión, la emotividad, la evocación y la protesta. Veamos qué formaliza esta antología.

Un tercio o más del libro lo componen elegías, que no son mero lamento personal, consolación subjetiva o simple constatación de una pérdida. Sus cronologías, ligadas a la muerte personal o a la tragedia histórica, se dejan postular con alguna precisión. La mayoría es posterior al golpe militar. Las elegías, privadas algunas de ellas, trascienden o procuran trascender la significación personal: son tributo de amistad y de identidad política, y parecen responder a un cierto teclado, a una cierta partitura histórica que delata en su mera denotación un coro de adhesiones históricas y políticas: Rolando Alarcón, Víctor Jara, Salvador Allende, Pablo Neruda, Orlando Letelier, Manuel Rojas, Gabriela Mistral, Frida Kahlo y Diego Rivera, el general Luco, Roque Dalton, el general René Schneider. La mayoría de las figuras son chilenas, y en este sentido el país y su destino político, la vida familiar en él, los recuerdos naturales y gastronómicos, conforman el tejido simbólico-retórico que lo articula y cuyo sentido se debe indagar. La composición formal y la constelación de preferencias personales permite establecer la textura de las tradiciones que prevalecen en la poesía de Alegría.

Me parece advertir que, como le pasara inicialmente a muchos de los poetas o autores cogeneracionales[5] lo marca el impacto de la guerra civil española. La muerte de García Lorca, el poeta mártir, opera como un engarce tácito: así como aquél estableciera una vinculación y una continuidad entre la tradición llamada culta (Góngora y el barroco, específicamente) con las formas de la poesía popular española (árabe-andaluza y gitana), se reproduce en Alegría esta misma simbiosis: el recurso a lo popular. La tradición chilena de la décima, de la paya, de "los cantaores" populares, del canto noticiero, remarcando su carácter oral, se une en Alegría la tradición poética chilena con especial acento en Neruda, Huidobro, Gabriela Mistral, De Rokha (Pablo y Carlos). Lo primero no es un mero recurso retórico o populista, sino un rescate de la tradición popular como resistencia, de identificación con ella, pero también en el sentido de su amplitud, comprensión y recepción masiva, de su capacidad para trascender los jardines elitarios de la corriente cultista.

El poema titulado "Víctor Jara", una elegía, muestra este engarce de recursos. Lo popular, oral del romance:

Vengo a llamar la atención

con voz de cantor serrano.

(Op.cit. p. 53)Se vincula a la tradición retórica en la forma de una adhesión a la estructura clásica de la elegía: reflexión sobre la muerte, elogio, ubi sunt y consolación. La consolación es en sus poemas transmutación de la muerte individual en legado colectivo, en transferencia pedagógica: "muerte y resurrección". Esta dupla tópica se reitera en la mayoría de las elegías:

pues el pueblo recibía vida

cuando te mataron.

(Op. cit., p. 54)o en otro poema:

Defiéndenos

danos tu fuerza para combatir y renacer contigo.

("Elegía a Orlando Letelier", Op.cit. pp. 28-30)Los presuntos poemas primarios (su cronología es más incierta) se sitúan aquí en el centro (páginas 57 a 108). Están ahí "¡Viva Chile, M...!", "Nocturno a Concepción" e "Instrucciones para desnudar a la raza humana". Si el eje de las elegías es la dupla muerte y resurrección, esta fórmula se repite aquí como en una alegoría geométrica en la frase interjeccional, coloquial: "Viva Chile, mierda". Vida y substancia última y en medio Chile. Ascenso y descenso de temple, y en el medio quizás el tema único de estos poemas y del mismo modo como en las elegías, desde el temple apabullado se asume una consolidación sustentada en la solidaridad compartida y en las lecciones extraídas, ganadas a la muerte. El poema se resitúa según propia definición:

y lo que digo es un grito de combate

oración sin fin, voz de partida, fiero acicate

espuelazo sangriento con las riendas al aire.

(Op.cit., p. 60)Homenaje secreto también a nuestra "cultura alcohólica", insoslayados poemas de brindis: "Beber es saber" o "Parroquianos de esta vida que va aclarando" (pp. 68-69), inmersión en los paraísos artificiales de (nosotros) los chilenos: "Entre ponerle y no ponerle" (pp. 70-73). Reside allí una cierta sabiduría, una oscura pero certera sabiduría moral y de vida, como en Gabriela Mistral, de índole campesina y visionaria:

De la noche salen los huasos de luto

arreando la vaca colorada que ha de parir la mañana.

(Op.cit., p. 70)El poema "Carta Magna", aunque su título insinúa quizás una poética al modo de un estatuto de fueros y derechos, es un poema de amor. Pero, el acercamiento amoroso es una alegoría (símbolo bisémico) de la relación entre el ausente y la ciudad natal, no la ciudad natal real del poeta, sino la de sus nostalgias. Quizás el efectivo centro simbólico de la patria. Concepción como ciudad en que se delegan los atributos de aquélla. El poema es el centro del libro, pero también la denotación de la ciudad como centro geográfico, telúrico de Chile, una alternativa cultural y política al centralismo y una de las pocas regiones autosuficientes, si nos remontamos un poco a la historia colonial y al periodo de la reconquista.[6]

"Instrucciones para desnudar a la raza humana", el poema que da título al libro en general, es un conjuro-invocación al imperativo moral del desenmascaramiento de las formas de alienación que representan ciertas figuras como el obispo, el mariscal, el artista puro, etc. y que finalmente desembocan y se resumen en el común denominador de la muerte:[7]

Desnudad a la muerte

cualquiera muerte

todas son iguales.

(Op. cit., p. 91)La muerte es la principal antagonista y en general puede hablarse de dos muertes: las muertes históricas, cuyos gestores son a la vez los antagonistas políticos: el dictador o tirano o ciertos administradores de la muerte. La otra es la muerte más oscura, indeterminada en el contexto del poema, más para el lector que ignora su topografía, sus exactas referencias temporales, poemas en los cuales sólo puede leer el curso de los sentimientos o su configuración simbólica. Estos poemas se nutren a menudo de elementos de leyenda, de supersticiones locales levemente transformadas, lo que nos impide reconocerlas. Un ejemplo es ''El decálogo de los pastores" que responde a la estructura de unos chistes o cuentecillos que circulaban en Chile, llamados "en tercera dimensión", en los que se proponían tres actos, cada uno de los cuales era una breve y críptica descripción para al final plantear la pregunta: ¿cómo se llama la película? o ¿cómo se llama esto? Lo importante es que la poesía recoge aquí estos elementos de cierto ingenio criollo, creaciones transitorias, módicas, pero que son una respuesta crítica a las proposiciones de la civilización tecnológica, a la estructura triádica del teatro tradicional, a la tridimensionalidad cinematográfica pero reducida a un relevo verbal, a una fórmula microcósmica y que por asociación al chiste se nos presentan como críticamente suspendidas, irónicamente desmitificadas.

Si la literatura en general es liberadora, la poesía lo es como forma que contrarresta a la muerte, sin que simplemente se exponga la impotencia del hombre o que se le oponga alguna forma de resurrección teológica o escatológica. Esta resurrección se entiende, cuando no simbólicamente, como legado político. Contrarrestar la muerte es también describirla, simbolizarla, identificarla: de allí que el objetivo último sea su desmitificación. Creo por esto que Alegría ha optado por el delfín como imagen del hombre y del poeta:

El hombre, como ves, vive de cierta ilusión viajera.

Ante la vida y la muerte nada como un delfín entre dos aguas.

(Op.cit., p. 80)El delfín es un mediador benigno entre vida y muerte, representado a menudo en la mitología clásica como salvador, y como mamífero acuático, vive efectivamente entre dos aguas.[8]

El sistema simbólico se organiza también en torno al eje vida/muerte o muerte/resurrección, ordenados conforme a un registro no ajeno a lo tradicional, pero muy dosificado. Excepción es la función caricaturesca, degradante, que tiene una cadena simbólica zoológica en el poema titular:

IV. Desnudad al mariscal del aire a presión

y en su máscara de pequeño elefante

introducid el olor de las mujeres y los niños que asesinó cantando

sentadlo en un helicóptero y desatad las navajas furiosas

sonará como un asno poseído por un toro

colgadle una sarta de ojos en el cuello

movedlo a paso de ganso...

(Op.cit. p. 88)Su ordenamiento no es simplemente maniqueo o carente de tensión, sino que elementos tradicionalmente positivos, o positivos por contexto, se combinan para caracterizar por ejemplo los contenidos nostálgicos en torno a la patria, con elementos al menos ambiguos:

Mi patria era sauces alerces y nieve

canelos oscuros la flor de Pomaire

doncella de yeso en azul de los cielos

aromos flotando entre viejos volcanes.

Mi patria era cantos en rojas guitarras

nostalgia en la rosa que enciende la tarde

(Op.cit., p. 48)Tanto en el orden animal, zoológico (ya indicamos la centralidad del delfín), como en lo botánico, hay cierta jerarquía. En el orden botánico tiene el álamo la jerarquía más alta, como surtidor del recuerdo en función de su presencia en el paisaje del valle central, su valor icónico en la pintura chilena, su valor asociativo homofónico en relación a alameda y su valor político visionario en el último discurso de Salvador Allende, como cita tópica de las perspectivas del futuro. Y por último su valor tradicional como imagen del cosmos, del mundo, como mediador entre el arriba y el abajo, el cielo y la tierra. Y en especial, dada su altura, longura y estrechez, es imagen irónica del propio país. Recordemos que el álamo es un árbol sonoro, y que por esta sonoridad sc asocia al canto y a la poesía:

Creció entre ciervos, alas y maderas

esquiva flor de niebla en la mañana,

en álamos tañía sus campanas

y estrellas descendían a su escuela.

(Op.cit., "Gabriela", p. 131)En general, predominan elementos botánicos, arbóreos, como símbolos subsidiarios del álamo, más sus valores denotativos de localización: así el arce o la ceiba, en lugar de Estados Unidos y Centroamérica respectivamente.

Otro complejo simbólico tiene que ver con lo erótico y, en general, con principios vitales en oposición a la muerte. A ellos se agregan uno que otro símbolo nupcial: anillos, pulseras, abrazos o estrechamientos, o la rosa y el durazno:

colgando como duraznos de oro al borde de la muerte.

(Op.cit., p.97)El nivel simbólico, aunque disociado, muestra en general una cierta coherencia con los temas programáticamente delineados. Podemos señalar que el libro se orienta en los poemas finales en dirección a un balance, pero un balance abierto, interrogativo que es, por una parte, reflexión sobre la infancia; por otra, proyecto de retorno, respondiendo así a lo que podemos ya llamar tópica del exilio: el regreso. Así se llama la sección última que es una discreta y humilde apoteosis:

no hay nadie en la avenida iluminada

todo fue un olvido, casi una duda

los vecinos nos saludan con un gesto

de orégano, claveles y albahaca

hemos vuelto

cerramos la puerta y nos miramos.Métricamente estos poemas últimos son irregulares, con un predominio del dodecasílabo, la rima asonante, que asumen un tono privado, una quiebra coloquialista del recitativo popular, muy marcado, de los primeros poemas. Entre esos primeros poemas y estos últimos, en la sección "Los trapecios", encontramos en oposición a una cierta expectativa, dada por la preferencia rítmica predominante de metros de la poesía popular, una serie de sonetos.

Son poemas de fechación imprecisa, apenas insinuada en algunos casos por la muerte de las figuras a las cuales están dedicados. Son sonetos elegíacos en su mayoría, con mínimas indicaciones biográficas a las cuales hacen referencia. Pero en principio son textos más cerrados, más resistentes a un desglosamiento, al igual que la sección "El rey de los pájaros". Es ésta una sección más literaria, más proteica, y donde la palabra trapecio alude tanto a la figura geométrica como al sentido circense de balance, al espectáculo como operación riesgosa, entre vida y muerte, pero también como esa zona indeterminada de juego que es la relación vida y literatura.

Algunas de las figuras a las cuales están dedicados estos poemas son Pablo (Neruda), Gabriela (Mistral), Manuel Rojas y Rolando Alarcón. Las tres primeras son figuras centrales de la literatura chilena, el último un antecedente reconocido en el desarrollo de la Nueva canción chilena, de la vieja siempre nueva canción. Quizás por la estructura propia, cerrada o prescrita del soneto, no hay aquí un desarrollo resurreccional: son los atributos vitales los que quedan expuestos a la muerte, captados en un verso fugaz de acción o desposesión:

Rolando va desde un coral profundo

en ciego vuelo al fuego perseguido

(Op cit., p. 133)De Dios captó las voces que añoraba

y al olvidar pasión de fuente vana,

amante fue en la cruz y virgen sabia.

(Gabriela, p. 131)El soneto es un pequeño sarcófago poético, y en cierto modo una paradoja. Muchos poetas lo utilizan para probar su versatilidad: es como el examen final, la habilitación poética definitiva. Otros lo han ironizado o reducido, como Darío: Soneto de trece versos, procurando afectar su rasgo más irreductible. Si por extensión y restricción formal reduce el ámbito o la amplitud de lo decible, libera al lenguaje en su capacidad asociativa, para constituirse por vía de la disponibilidad homofónica, métrica, acentual en su propio factor estructurante. La brevedad del soneto, por otra parte, obliga a una máxima concisión, sino precisión, aunque ésta sea a menudo dictada por los requerimientos formales, métricos, y no por la voluntad decible del hablante. La paradoja consiste en esta autonomía del lenguaje, que parece manifestarse a partir de su aparente restricción. En el caso de Alegría se da aquí, en esta zona de su libro, una mayor literaturización, en el sentido de las figuras, tratadas al modo de elegías consagratorias: instantes que se capturan, fugacidad que se estanca, imagen que se detiene:

Las puertas de Isla Negra cierra y sella

la boca de la muerte con su vida.

(Pablo, 1, p. 134)y se expande semánticamente. O de otro modo: tampoco en este escenario verbal restringido puede evitarse el tema central de casi todos los poemas: muerte y resurrección, en la forma de una trasmutación y neutralización verbal de la muerte por la vida.

_____________________________

Notas[1] Fernando Alegría: Instrucciones para desnudar a la raza humana: (antología poética) México, Nueva Imagen, 1979. La obra poética de F. Alegría se ha difundido a la sombra de su poderosa obra narrativa y ensayística. Conozco sólo dos poemarios anteriores: Viva Chile, M... Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1965, y El decálogo de los pastores. Ten Pastoral Psalms (Edición bilingüe) San Francisco, Kayak Press. 1968. El primero es una plaqueta-libro, acompañada de un disco, lo que subraya la necesidad de una potenciación oral de su poesía y cuyo sentido el autor explicará más adelante: "El poema-canción, el teatro colectivo, la poesía hablada se configuran trascendiendo los límites de la creación individual para esclarecer sus valores en el desafío constante de la realidad inmediata y de la comunicación masiva". ("La literatura chilena en el contexto latinoamericano". Araucaria. 1982. p. 119).

[2] En conversación con Osvaldo Rodríguez, Alegría señala, a propósito de Una especie de memoria (1984), algo que es perfectamente válido también para su poesía: "Esto quiere decir que no estoy trabajando con la memoria sino con el olvido: El olvido creador. Porque se le va dando la oportunidad al lector de atar un pasado con el narrador, sobre la base de una memoria que se transforma en olvido creador".

[3] Cf. artículo ya citado, Araucaria, 19. p. 119. También véase remando Alegría: "Ponencia al encuentro de intelectuales", en Ponencias. La Habana, Casa de las Américas, 1985, pp. 149-154.

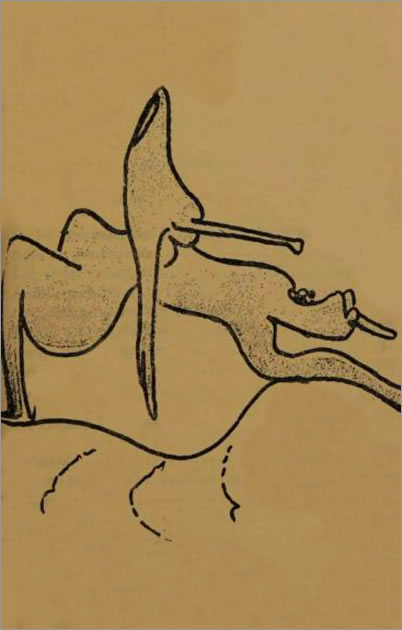

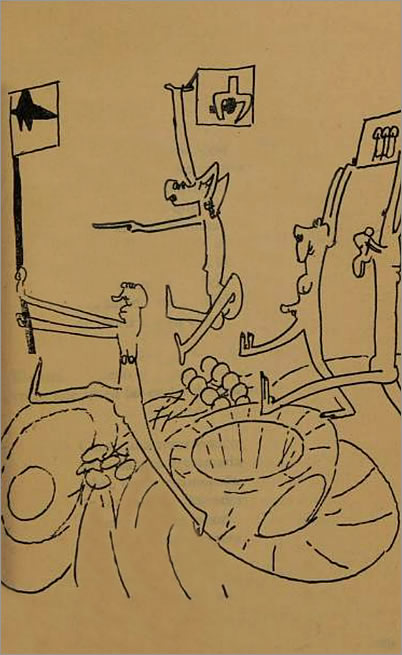

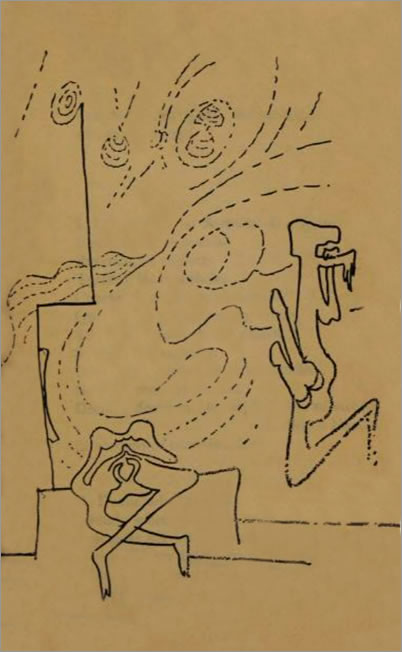

[4] Es sugerente el uso de la palabra "emocionadamente" (Véase "Ponencia...", p. 150): en primer lugar, se refiere al estilo introductorio de la ponencia, es decir, a la literaturización de los conflictos que se analizan; pero esta forma de trabajar la realidad tiene, a mi juicio, una analogía global con las formulaciones pictóricas de Matta, quien justamente ilustra el libro de Alegría. Ambos se amplifican mutuamente. Wieland Schmied llama a Matta "el pintor de la guerra de la estrellas" (Cf. Wieland Schmied: "Der Maler des Kriegs der Sterne: Preisrede auf Matta". Die Zeit. 50, 4 de diciembre de 1981). Con distintos medios, Matta y Alegría buscan una lectura similar de la realidad. El estilo de Alegría tiene un cierto sesgo fílmico, caricaturesco, que bordea la diatriba pantagruélica en la línea de De Rokha y que se acerca además a la iconización deformada, de comic strip, que presentan las series de Matta.

[5] En este sentido Fernando Alegría ha perseverado, aunque siguiendo también otros derroteros personales de estilo y de compromiso, en la práctica inicial de poetas de su generación como Oscar Castro y Nicanor Parra, muy marcados por García Lorca. En Fernando Alegría prevalece más la tradición popular, que el propio Parra también recogiera, si no iniciara, con La cueca larga, 1958 (cf. Obra gruesa, 2a. ed., Santiago de Chile. 1971, pp. 57-70). Pero hay también en él una lectura atenta, no es de extrañar por su ocupación profesional como profesor de literatura latinoamericana, entre otros, de poetas más jóvenes. Pienso en Jorge Teillier (1935).

[6] Cf. con el diario de la visita a Concepción del poeta alemán A. von Chamisso, en 1916. Adalbert von Chamisso: "Reise um die Welt: Tagebuch" en Werke, T.II. München, Hanser, 1982, pp. 140 y sgts.

[7] Un catastro y una descripción puntuales del tratamiento del tema de la muerte en la poesía de Fernando Alegría puede leerse en el libro de Moraima Semprún Donahue: Figuras y contrafiguras en la poesía de Fernando Alegría. Pittsburgh, Latin American Literary Review Press, 1981.

[8] Cf. Manfred Lurker: Symbol, Mythos und Legende in der Kunst 2.vermehrte Aufl., Baden-Baden, Koerner, 1984, p. 65.

Algunos poemas de

"Instrucciones para desnudar a la raza humana"

Ilustraciones de Roberto Matta

De los desaparecidos es el reino de la tierra

Pero los desaparecidos comienzan a volver

y vuelven en taxi, en ambulancias,

en autobuses y camiones,

por el río y por el parque,

cordillera abajo.

Entran a las calles ardiendo,

gritando palabras sin voz,

mostrando con el índice el hígado del tirano.

Salen de la noche más sabios,

desangrados, incrédulos, largos

como la hora que dejan atrás.

Hacen señales alarmantes,

llegan corriendo sin hacer ruido,

como si la niebla les borrase el pavimento,

codo a codo, estos muertos protestantes,

con hoyos en la frente y en el pecho,

saltando por la ciudad con muletas invisibles.

Pero los invisibles vuelven a aparecer:

de los helicópteros a las rocas,

de las rocas a los helicópteros,

desde el mar a los tiempos sin fondo

de bóvedas, de bancos y de iglesias

de rectángulos de mimbre y jaulas de acero,

de pozos sépticos y hangares eléctricos,

de bodegas de barco y de trenes,

abriendo tumbas con las uñas,

polvosos y sangrientos, cargando sus aguas funerarias.

Pero gritan dando golpes en puertas y ventanas,

alborotando a la muerte con cacerolas de huesos.

Siguen al general y se le meten a la cama,

se sientan en su mesa, le vomitan sangre en las rodillas,

son su séquito en la misa, se le hincan en los hombros,

vuelan junto a su helicóptero aleteando con astucia.

Pero entonces los invisibles ponen sus bombas en las torres

arena en los motores.

Cierran el comercio.

Esconden el cobre.

Se declaran en quiebra.

Suben los precios.

Se declaran en huelga.

Los desaparecidos disparan sin parar

las bajas son su sedimento.

Los invisibles se toman el poder.

Somos mayoría, proclaman,

y llegan desde minas, puertos y montañas,

de ciudades, aldeas, islas y desiertos,

por el mar y por el cielo,

atropellándose con sus restos de cal y ladrillo,

el paso firme, el esqueleto al frente,

quemados, quebrados, cenicientos,

esgrimiendo picanas, disparando metralletas,

envueltos en gases lacrimógenos,

y baten sus tambores, levantan sus banderas,

sus gruesos paredones,

se hacen justicia con bondad de cadáveres

y erigen el último monumento de la historia,

un arco invisible al general que desapareció.

Víctor Jara

Vengo a llamar la atención

con voz de cantor serrano

al hombre que va sin manos

por cielo de mi nación

no ignora en su turbación

que las flores se apagaron

y los ríos se secaron

privados de primavera

por las movidas arteras

de tigres que lo mataron.

Va volando su guitarra

sola entre rojas banderas

quemando la sementera

con su voz que el viento amarra

viento que saca las garras

buscando en la plaza oscura

sangrante la huella impura

del cuchillo que cortó

tus cuerdas y nos dejó

para siempre tu bravura.

Vuela y canta compañero

sobre llanuras nevadas

no quede tu mano helada

porque es don del buen obrero

entre rocas del estero

hacer noches de mañanas

mientras abre su ventana

a quien le tocó morir

por una ley de vivir

del pueblo contra el guerrero.

Te oigo hermano cantar

en el Estadio vacío

voz de piedras en un río

que nadie habrá de callar

y me da por preguntar

por qué tu vuelo cortaron

si supieron que fallaron

no por mala puntería

pues el pueblo recibía

vida cuando te mataron.

Instrucciones para desnudar a la raza humana

I. Desnudad a un Barbudo de a poco.

Primero, las sandalias.

Segundo, el chaleco.

Tercero, los cascabeles.

Cuarto, su sombrero de espinas.

Quinto, sus pantalones de cuero.

Sexto, los clavos de sus manos.

Séptimo, su angustia.

Octavo, las ruedas de su motocicleta.

Noveno, rezad el rosario.

Décimo, descansad la mejilla sobre su vientre tibio y blanco.

El cordero os corresponderá.

II. Desnudad al policía azul a balazos.

Sentado sobre las tablas de la ley

aceleradle por los cielos desde gran altura:

lo montará un águila en su descenso

habrá reflectores y al aterrizar

juntos recibirán las llaves de la ciudad.

III. Desnudad al bombero en medio de sus llamas furiosas

su manguera se pondrá dura y las chispas le encenderán el pelo

el vientre sonará como un pan tostado en el horno

y los músculos tricolores le colgarán desde los hombros

hasta las rodillas como suspensores

sobre la cara se estará derritiendo su casco.

IV. Desnudad al mariscal del aire a presión

y en su máscara de pequeño elefante

introducid el olor de las mujeres y los niños que asesinó cantando

sentadlo en un helicóptero y desatad las navajas furiosas

sonará como un asno poseído por un toro

colgadle una sarta de ojos en el cuello

movedlo a paso de ganso

iluminadle la columna vertebral con un machete:

brillará algunos años

y morirá con las botas puestas.

V. Desnudad al prestidigitador de las barras y estrellas

de un sablazo

le saldrán volando las palomas entre las piernas

y de las axilas le saltarán conejos

pañuelos de seda y picanas eléctricas.

Pedidle que se doble en dos para recibir los aplausos

y por entre las colas del frac

aprovechad.

VI. Desnudad a un negro y se verá blanco.

VII. Desnudad a un cosmonauta sin desconectar su cordón umbilical

tocadle a discreción en forma displicente y algo rápida

hasta que temblando en su apariencia de Dios

se derrame y sienta de nuevo que es hombre.

VIII. Desnudad a los ángeles y arcángeles

desplumándolos con suavidad

pasadlos por el fuego del rescoldo

cubridlos con azúcar

y al fin

lamedlos para que se rían

(¡ Vestid a los demonios!)

IX. Desnudad a la tierra de sus cosas

quitadle sus árboles secos sus envidias

sus traiciones sus desiertos

sus telescopios sus atardeceres sus crímenes

sus ministros

sus suicidas.

Dejadle algunas señas

como ser la marca de las uñas en su costado

y uno que otro mar para que espere de espaldas

como una mujer gorda el parto sin dolor.

X. Desnudad al artista puro en medio de espejos a medianoche

arrancádle su capa púrpura.

Cortad pezones con tijeras y servidle la sangre

en su sombrero de académico.

Besadle la garganta los hombros y la espalda

hacedle girar vertiginosamente

hasta que se le caiga la virginidad

como un pañuelo sucio al suelo.

Desolladlo y poseedlo.

XI. Desnudad al dictador en casa de su querida

presentadle sus víctimas echando sangre por las orejas

y arregladlos en forma de corona al pie de su cama.

Examinad su espalda: si tiene rabo

allí va la mostaza francesa

su querida sabrá apreciarla.

Abrid de piernas al dictador quitadle el candado

y de su interior extraed las botellas de champagne.

Después, disparad: ¡Salud!

XII. Desnudad al monje budista de sus llamas

cubridle con un quitasol rojo

untadle su cara morena con aceite

perfumadle sus muslos con el aliento de una doncella.

Envolvedle el torso con corbatas de seda

romped granadas en sus labios

estrujad una paloma sobre su cabeza.

No le molestéis

amadlo desde lejos.

Permitid que se queme como un fósforo en los dedos de Dios.

XIII. Desnudad a la muerte

cualquiera muerte

todas son iguales.

No respetéis su manto negro ni su corona de luces

levantadle la falda

hurgueteadla con descaro por todas partes.

La muerte no lleva medias.

Sin prisa.

La muerte no tiene cintura.

Un poco más.

La muerte tiene pelos.

Un postrer esfuerzo.

La muerte no es virgen:

¡Que se la lleven,

dejadla con vida!

Fotografía de Fernando Alegría de Luis Poirot

Biblioteca Nacional de Chile

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Fernando Alegría | A Archivo Walter Hoefler | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

EL OLVIDO CREADOR,

SOBRE «INSTRUCCIONES PARA DESNUDAR A LA RAZA HUMANA» DE FERNANDO ALEGRÍA.

Por Walter Hoefler.

En "Para una fundación imaginaria de Chile". La obra literaria de Fernando Alegría.

Lima; Latinoamericana Editores / Stanford University, 1987.

Juan Armando Epple, Editor.