Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Fernando Alegría | Autores |

Crónica de un reencuentro

Si vás para Chile

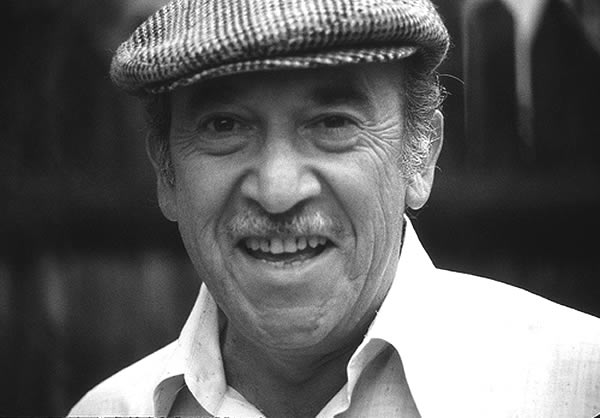

Por Fernando Alegría

Publicado en revista Crisis, N°49, diciembre de 1986

.. .. .. .. ..

Pudiera decirse que los chilenos vuelven a Chile todas las mañanas Al asomarnos por la ventana nunca sabemos si la cordillera todavía aparecerá como una sábana colgando frente a nosotros ni estamos seguros si ese día lloverá agua o solamente hollín, o si nevará, o si los muelles se habrán ido y en la costa habrán atracado algunas islas.

Aún hoy me acuerdo de la sorpresa terrible que sentí en mi adolescencia cuando a un alcalde de Santiago se le ocurrió autorizar la apertura de una tremenda carie en un costado del cerro San Cristóbal. Por la mañana abrí la ventana y vi esa muela picada, ese agujero medio cubierto de piedras y árboles botados, una herida sin remedio profanación para la eternidad del parque de pinos, mimosas y yerbas aromáticas bajo el santuario de la Virgen.

Ahora he vuelto después de un exilio forzado de trece años. Al salir de Pudahuel y hundir mis zapatos en el barro sentí una inmensa furia. Había llovido duro y parejo pero ese mediodía se iba abriendo como una naranja de oro y yo veía con asombro el verde brillante de las chacras de Colina y Quilicura. Las zanjas del metro me parecieron misteriosas y plenas de riesgos. Las torres del centro, el laberinto de luminosas avenidas y pasos aéreos y subterráneos los parques de invierno y los almendros y cerezos de primavera, los eucaliptus de altura, el derrame de los plátanos orientales, el tráfico airado y espeso, la bulla del día santiaguino, el cañonazo de las doce, todo se me vino en una sola bocanada y vagué en mudo trance metido en un automóvil que daba aletazos con sus puertas desvencijadas y tiraba escapes azules como fumarolas de volcán de barrio.

El chileno que vuelve se trastorna ante la belleza de nuestro campo y de nuestro mar, se va de espaldas ante las montañas, suspira de ternura ante nuestras aldeas. Fui a La Ligua a comprarme un poncho, a comer dulces chilenos y tomar jugo de papaya. Mis amigos que vuelven dicen: ¡"Ah, Chile! ¡Qué vinos, qué locos con mayonesa, que langostas de Juan Fernández! ¡Que bellas son las compañeras, bailemos con ellas! He venido a quedarme para siempre". Pasa un mes y ya están haciendo señales con sus banderas de marineros para que se les rescate.

En medio camino se esconde, naturalmente, la verdad. El país se ve bello y reluciente, pleno de apagones y bombazos. Quise ver el mundo que había desaparecido con mi partida: el colegio de una Recoleta Domínica donde ensayé las alas de ángel de la Primera Comunión, donde jugué mis primeros juegos prohibidos y donde tanto tiempo después fui a buscar refugio contra helicópteros desatentados, interrogatorios espiritistas y desaparecimientos a domicilio. Pero fui asimismo a mi vieja calle Maruri, la de los crepúsculos de Neruda, y busqué las casas de mis novias, también la mía donde aprendí a tocar el acordeón leyendo a Pirandello a la luz de una candela. Los números habían desaparecido, las derruidas fachadas me resultaron extrañas.

Soy el fantasma amable de un barrio que ya no existe. Creo que fui pasando a través de las murallas y nadie lo notó.

¿Se ha subido usted a un taxi en Santiago? El chofer lo oye hablar y se pregunta de qué siglo viene, y si del Morro de Arica o si se ha bajado del cometa Halley. Una noche un poco antes del toque de queda tomé un taxi en la Alameda. Noté que el chofer se puso nervioso y se perdía por calles enteramente familiares. Traté de hacer conversación. De pronto, se detuvo, se dio vuelta y me miró. Luego, sacó la billetera hurgueteó hasta encontrar una foto y me la pasó. Era una foto mía. "Soy Miguel Ortiz", dijo. No me cobró, estrechó mi mano y desapareció.

Otra noche, llegó al convento de los dominicos el capellán del regimiento Buin, venía de una de sus rondas militares, vestía uniforme de capitán de ejército. Lo noté decaído, triste. Le ofrecí una copita de pisco. Me contó algunas cosas. Me dijo "en la pared de una mejora había un recorte viejo del diario Puro Chile con un poema tuyo. Te lo iba a traer. Cambié de opinión".

Caminé varias veces por una calle del centro para arriba y para abajo, sin propósito aparente; con cada paso que daba me quería convencer de que había vuelto, de que pisaba sobre el único suelo donde yo soy yo, me veía en las vitrinas, trataba de sonreírles a los transeúntes. Me miraban con extrañeza, como a un anciano perdido. Compraba cualquier cosa quería ser de ahí, de esa calle, no ser ya nunca más extranjero.

En el camino a La Ligua me di cuenta de que la razón de ser me la daba una realidad especial y extraña, ajena al tiempo y al espacio, una relación entre esa luz, esos cerros, esos árboles, ese atajo hacia la costa y yo, un modo de comunicación que se me hacía posible al poner los pies en el suelo y la vista en el atardecer. Estas sensaciones me aclaraban el contenido de una vida que nunca antes traté de traducir en palabras. En Palo Alto, donde vivo mi exilio, tengo plantas y árboles chilenos, oigo ladrar los perros y escucho bocinas lejanas de autos y pitos de trenes, observo a ciertos pájaros que conozco y me conocen; el aire, por la noche, es a veces cordillerano. Sin embargo, sabemos la tierra y yo que somos extraños. Nos saludamos, pero desde mundos aparte. En los altos del Arrayán amaneció nevando una mañana de

setiembre. Anduve por los caminos de tierra y piedras, mirando, oliendo. Se me vino toda una carga de años encima, casas, personas, percances, lances con mucha tristeza y una especie de suave, modesta alegría. Había vuelto.

Fui al Cementerio General, compré un ramo de claveles rojos y se los llevé a Neruda. Dos nichos alrededor de él estaban vacíos. Ojalá que uno de ellos sea el de Matilde ahora. El patio donde está enterrado Neruda es una población callampa de muertos pobres, con cruces de palo pintadas de blanco y banderitas chilenas de papel. Al menos así lo vi ese domingo llovido. Un tira se me puso al lado para escuchar lo que decía. Era un pobre diablo como el enterrado en el poema de Pezoa Veliz. Una viejita se acercó y me habló largo de Neruda como de un vecino recién llegado a vivir a ese barrio. Hablaba con autoridad del cuidado que le daba a las sepulturas. Se tuteaba con Neruda. Me indicó el camino para llegar a la tumba de Víctor Jara.

Yo pisé las calles de Santiago, y el hermoso poema de Pablo Milanés tuvo y no tuvo sentido para mí. Lo tuvo porque a mi lado paso mucha gente querida y llorada, mucho ausente que ya no volverá. Y no lo tuvo porque la sangre ha desaparecido como la espuma que se retira de una playa. No sé qué calles volveré a pisar cuando mi regreso sea de una vez para siempre. Yo volví buscando algo muy real y concreto. Otro país que también era Chile. No existe ni existirá jamás.

Bueno, me dirán, y qué tiene eso de raro, una especie de gran casa colonial se vino abajo, con sus segundos y terceros patios, con sus vecindarios de conventillos y sus aledaños fluviales. Pero, la población callampa sigue igual, más lejos quizá, y conjurada, vigilada, asaltada, alerta. Otras gentes mandan y adquieren poder. No son gentes que conocimos. Son sujetos de ternos de neón, que comen apurados y de pie, se comunican con citófonos portátiles y viven cerca de los aeropuertos. No reconocí los nombres de los mandamaces. Parecen haber nacido desde 1973 para acá. Tal vez incubados en computadoras. Hablan del general Presidente con afecto. No saben quién fue el general Baquedano, el de la Plaza. Creen que su Presidente recibió la banda tricolor directamente de las manos de don Bernardo O'Higgins. Ignoran la historia del mundo y, como dice Santayana, están condenados a repetirla.

Quise llevar flores a la tumba de Allende, me dijeron que no perdiera el tiempo.

Ese día, cerros enteros se vinieron abajo en Viña del Mar, arrastrados por feroces aluviones de piedras y barro.

En Santiago, el hotel me pareció un antejardín del Cerro Santa Lucía. Los separa una calle estrecha, pero a quien observa desprevenido, las verdes arañas de los helechos parecen venírseles encima y, con ellas, un profundo olor a tierra mojada y a hierbas. Toda esa arquitectura caprichosa de peldaños de piedra, cruces de hierro, torres y almenares de ladrillo, contiene la más intensa vida nocturna de Santiago, una vida agitada que la dictadura no acalla ni suprime. Desde sus senderos muy estrechos y empinados llega un atardecer de mi adolescencia, un escaño viejo cicatrizado de flechas, corazones e iniciales donde una pareja muy tierna está a punto de romper el arpa de un triste noviazgo. Ella se había puesto a llorar y él se avergonzaba en el crepúsculo. Una señora mayor y elegante nos mira y va a detenerse sorprendida, pero sigue caminando preocupada.

Esta noche miro entre los postigos que he dejado abiertos a pesar del frío y la lluvia, y presencio la muerte de esta ciudad decretada hace 13 años por asaltantes enloquecidos. Nadie pasa a esta hora por la acera. El tráfico se interrumpió temprano. En la esfera cenicienta del farol frente al hotel se encierra el repiqueteo de la lluvia y se desgrana luego como una cortinilla de lentejuelas blancas. Trato de identificar ruidos, acaso voces, en el cerro. Los árboles se mecen cargados de agua y crujen. Recuerdo que en la esquina de Lastarria y Merced frente a una boite, se juntaban antes las patinadoras del Parque Forestal. Al pasar las saludaba sacándome el sombrero. El paco del consulado norteamericano me observaba despectivo, el suplementero del quiosco de la esquina, en cambio, me miraba sin verme, los ojos pelados, sin expresión, arrebujado en un chal que le tapaba hasta los bigotes humeantes y mojados.

Hoy no hay nadie, ni en la calle, ni en el cerro, ni detrás de las rejas, ni bajo el letrero rojo de la boite. Ni las chiquillas, ni el paco, ni el periodista. Sólo estas grande hojas verdes y voladoras de los helechos, esta lluvia que empezó hace tiempo y no se acabará más, las sombras como carpas de circo, el perfume insistente de una hierba como romero o ruda, pero ni uno ni otra, olor intenso húmedo, que viene de mi infancia, cuando pasaba velozmente en bicicleta por los caminitos de arena del viejo Parque Japonés.

No sé a qué hora habrá sido después de medianoche. Estoy de pie, el pelo revuelto, una toalla en la mano, retorcido en una tremenda arcada, buscando asidero, désatendalado, doblado en dos, sin aire, entregando lo que las entrañas ya no tienen. Mi mujer me moja la frente con un paño. Ha llamado al médico de turno en la Clínica Santa María. Le responde que en estos momentos el mundo requiere calma. Si salimos durante el toque de queda nos detendrán a cada paso, en cada esquina. Será peor. Si, será peor. Con espanto veo mi imagen en el espejo. Un ojo inyectado en sangre se clava sobre mí. Soy Marat con sombrero blanco, manchado de rojo, la boca abierta, resollando con angustia. La espera me suspende en un aire de inconsciencia y la arcada como una marejada de caleta pobre, me sacude, me desborda y me tira igual que un leño grueso y flojo sobre las sábanas mojadas.

Un silencio muy vasto sigue entrando por los postigos entreabiertos y veo las luces de los focos en la lluvia y la sombra del cerro creciendo lenta y sin orillas por la oscuridad lustrosa de la acera. Me he dormido. De

pronto a alguna hora en la madrugada despierto apacible con los ojos muy abiertos y sé que todas las noches, de hoy en adelante, serán igual a ésta, al amanecer estaré así, mirando en la oscuridad, presintiendo el cambio que viene con mi cuerpo invadido por el gran silencio de la ciudad insomne, esperando, mientras algún reloj en alguna parte me observa y entonces, con la madrugada se viene un camión calle abajo, ignoro que clase de camión ni quien lo conduce, y un ruido de cadenas y de fierros pasa sin detenerse ante el semáforo, se aleja veloz, bullicioso, todas las noches, a la misma hora, siempre el mismo camión a buscar no sé qué cosa y volver no sé con quienes.

Mientras tanto, en Valparaíso todo está listo para la procesión de San Pedro en la bahía. Los botes se alegran en el viento de la mañana, flamean las banderitas chilenas, los pescadores aguardan dándose toques de un cabezón vino pipeño Me aparto un momento de la compañía y entro, deslumbrado, a un sótano abierto donde espera un bote con la efigie de San Pedro paradito en la proa. Me subo y me pongo a su lado y sé que podre caminar sobre las aguas este mediodía. A mi lado, San Pedro se ve del porte de un niño rubio, de ojos café y cejas muy negras. A mi otro lado está la Virgen del Carmen. Yo aparezco con un grueso abrigo amarillo y una gorra de lana. Sonrío y saludo entre los santos. Encima de las olas, meciéndose, hay una máquina roja de Coca-Cola. Suéltanse los fogonazos. Más tarde la compañía devora una centolla y bebe el vino blanco de nuestro patrón San Pedro. Es un día nublado, borrascoso. Esa noche se desatará el viento y nos sacarán de la cama a mi mujer y a mí, porque las olas están arrancando de cuajo los inmensos ventanales del dormitorio y el mar busca a grandes saltos los vestíbulos del Hotel Miramar.

Bajamos de un taxi y el huracán se lleva a mi mujer. Un sacerdote la salva amarrándola a un palo de teléfono. Nos dicen que Reñaca se está yendo mar adentro. Han caído puentes y terrazas. El estero se ha metido en el Casino. Navegan jugadores sentados a su mesa de ruleta acaparando fichas de todos colores. Tratamos de atravesar la corriente, pero el mar baja ahora de los cerros, corre de vuelta a su rada, enojado, impaciente. Un micro se va a pique echando humo. Los pasajeros miran tristemente. Emplazo a nuestro chofer a que pase el torrente que se atreva y se atreve. Hemos perdido los remos, pero nos agarra una corriente salvadora. A la entrada del túnel los carabineros de poncho chorreado reparten escapularios y dicen adiós. Están en su salsa. Casablanca se ha hundido. Por el túnel de Lo Prado sale abundante pesca.

Al fin, nos hemos salvado. Los estudiantes de la Santa María se agarran a puñetes con los pacos. Mientras tanto, ya estamos frente a una olorosa cazuela de ave. Nos secamos la ropa junto a un brasero del porte de un tren de carga.

Toda la zona del puerto es una alcantarilla rota por donde salen mares de una agua chocolate revuelta con barriles y adoquines, zona de emergencia y estado de sitio. Toque de queda. A los milicos se les oxidaron las bazukas y a los carabineros se les trancaron las picanas eléctricas que, en verdad, se ponen peligrosas en contacto con el agua. El país esta radiante en su poza revuelta, cruzada por un largo arco iris. Hundo mis zapatos en el lodo de las vegas y saco fotos como condenado. La mejor es una pose con el arco iris sobre mis hombros, como manta maulina, el Cristo de hierro con el puño en alto frente al mar y una bandera que, al ondear, se ha vuelto de un solo color, rojo.

Cuando salí de Pudahuel, como ya dije, caminé un tramo por el barro para hundirme hasta los calcetines y tocar las raíces de Quilicura. Me sentí contento. Había llegado. Pero no había llegado.