Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Autores |

Carlos Labbé, Alia Trabucco y Paulina Flores

La desmemoria del pacto neoliberal: la narrativa chilena del tercer milenio

Por Fernando A. Blanco

Bucknell University, Lewisburg

Publicado en NOVÍSIMAS. Las narrativas latinoamericanas y españolas del siglo XXI

Ana Gallego Cuiñas /Edit. Iberoamericana, Vervuet, 2021

Tweet .. .. .. .. ..

Saltaditos. Un domingo sí y el otro no, así empezaron mis muertos sin ninguna disciplina,

fin de semana por medio y otras veces dos seguidos, sorprendiéndome sin falta en los

lugares más extraños: tumbados en los paraderos, en las cunetas, en los parques, colgando

de los puentes y los semáforos, flotando rapidito Mapocho abajo, en cada rincón de Santiago

aparecían los muertos dominicales, cadáveres semanales o quincenales que yo sumaba metódico y ordenado.La Resta, ALIA TRABUCCO

Los niños no mienten, pero a quien se les cree es a los adultos.

Qué Vergüenza, PAULINA FLORES

Un comienzo

La producción literaria chilena estuvo marcada en las últimas décadas del siglo XX por lo que podemos llamar una “escena estructural de memoria”. Definida por tres grandes horizontes imaginarios, este macrorrelato como la llamara Dominick LaCapra (2000) dio cuenta de los diferentes modos de simbolización del pasado autoritario (1973-1990) y su reedición neoliberal (1990-2019). Los modos testimonialista en la novela y sus subgéneros, el diario, la carta pública, la confesión, alternaron las posiciones de sujeto y el tratamiento de la materia mnemónica en diferentes generaciones de escritores (actores sociales) relevando principalmente el enlazamiento perverso del estado —omnipresente— con la díada victima-victimario en dictadura y post dictadura. El ejercicio del recordar se presentaba entonces con variaciones del punto de subjetivación, el que incluía posiciones como las del torturador/a, la víctima, el victimario, el traidor/a, o el/la cómplice en sus dimensiones individual y colectiva. La novela del periodo produjo también una serie de obras cuyo eje era la experimentación emancipadora con el lenguaje junto a la revisión de otros tipos de sujeción, en particular, aquellas estéticas en las que, desde el género, se problematizaron los contratos subjetivos y materiales (laborales y sexuales), mediados por el ideologema del patriarcado occidental en su declinación estatal-militar-capitalista. Un tercer grupo de relatos fue el resultante de la intervención de los mercados del libro por las trasnacionales una vez recuperada la democracia formal con la integración de una serie diversa de autores dispuestos en nichos prefabricados de consumo. La inmensa variedad del repertorio temático editorial de ese momento se homologó al del ejercicio de la ciudadanía sexual y cultural integrándolo al fenómeno comercial de “la nueva narrativa chilena.” Literatura de mujeres, literatura gay, literatura McOndo fueron algunos de los rótulos con los que autores como Marcela Serrano, Isabel Allende, Elizabeth Subercaseaux, Alberto Fuguet, Pablo Simonetti, Andrea Maturana, René Arcos Leví, circularon en ese momento al amparo de críticos como Ignacio Valente desde El Mercurio o Marcelo Orellana desde el desaparecido diario La Época. En este contexto, los nombres de Roberto Bolaño (1953-2003), Diamela Eltit (1949) y Pedro Lemebel (1952-2015) surgieron como referencia obligada para la crítica y los públicos lectores, el global, el feminista y el paria; mientras las teleologías literarias dentro y fuera de la academia seguían ordenándose bajo principios funcionalistas de diverso cuño. Nos encontrábamos entonces, en este tiempo neoliberal, enfrentados a una literatura que reponía el gesto testimonial y autobiográfico de primera y segunda generaciones en clave íntima, privada y mercantil. Para el crítico chileno Rodrigo Cánovas era esta la generación de los huérfanos y en ella cohabitaban imaginarios y sistemas literarios (naturalismo, realismo social, realismo sucio, postvanguardia) sostenidos en subgéneros como los del melodrama, el folletín, el policial, el cine y el relato de viaje (1997).[1] Sin embargo, la vuelta al sujeto se anunciaba ya a finales del siglo con la insistencia de la necesidad de producir vidas consonantes ética, estética y políticamente con la nueva circunstancia social-tecnológica glocal. La inflación de la primera persona consolidada en la relación entre relato y experiencia, así como los diferentes registros del testimonio se impusieron bajo la modalidad de la autoficción. Este rasgo, aparentemente especulativo, es en realidad continuidad del ejercicio autorreflexivo en el que lo social ingresa vía la subjetividad al espacio del relato (Arfuch 2002), marcador ineludible de las generaciones del testimonio desde Miguel Barnet hasta Rigoberta Menchú.

A este último rasgo viene a sumarse, con la llegada del tercer milenio, una autoría que se reposiciona levantando un cuarto horizonte imaginario nutrido de las nuevas condiciones sociales impuestas por el neoliberalismo. En él, vemos el advenimiento de pactos y contratos entre sujetos marcados por una inédita variabilidad del goce caracterizado por la fantasía neoliberal de la elegibilidad en el mercado. Esta condición definida por la marca autoficcional se perfilará por medio de sus variaciones étnicas, raciales, sexo-genéricas, ideológicas, de clase e incluso geopolíticas haciendo que las elecciones corporales, amorosas, vitales, económicas, sexuales ya no respondan a nociones humanistas disciplinadas sino a afanes liberados sostenidos en una imaginaria soberanía.[2] Recurrente en estos autores será la pregunta por los cambios en la noción de trabajo, los modos de la precariedad, la redefinición de la categoría de ley subjetiva, la exploración de lazos sadomasoquistas y, por supuesto, la presencia del fantasma del pasado interrogada como relato por el movimiento social en el hambre del acontecer en sus dimensiones íntimas (la familia) y públicas (el estado-mercado). Como plantea el crítico Daniel Noemí, en su libro En tiempo fugitivo parafraseando al Marx de la dialéctica revolucionaria: “El pasado está cargado con explosivos que estallan inesperadamente en el presente” (12). Este artículo mapeará las tensiones entre generaciones, sus disputas y estéticas prestando especial atención a las poéticas emergentes de esta cuarta ola narrativa en Chile.[3]

Chile 3.0

La caída de la interpelación dictatorial parecía anunciar junto con la recuperación de la democracia el advenimiento de un segundo momento utópico, uno al que Slavoj Žižek ha calificado de “milagroso” (2014). El atravesamiento imaginario de todo un mundo social con la promesa del acceso recobrado a la libertad dejaba el registro de las trasgresiones y la resistencia reducido a su síntoma privilegiado en el capitalismo tardío, el ruido hedonista de una capacidad inédita de consumo sustentada en la deuda. Es este el ruido que no marcaba más que el retorno a la “edad feliz” en la que los individuos se integran en regímenes de maximización de sus capacidades de trabajo a un sistema de explotación que sostiene su goce. La utopía es ahora neoliberal.[4]

Claro está, no es el único espacio al que se retrae el sujeto. También lo hace sobre sí mismo. No se me malinterprete. Me refiero aquí a la reflexión que da cuenta de lo que Butler, siguiendo a Adorno, resume en la pregunta “¿cómo es posible llevar una buena vida en medio de una mala vida? Dicho de otro modo, la pregunta de Adorno vincula la conducta ética o moral con la existencia en ella de un fenómeno social que la modula, en la que el sujeto se encuentra siempre y en todo momento relacionado con otros” (Butler 194). En el momento neoliberal de esta literatura, el fenómeno que observo en ella, de manera transversal, es el de la presencia de una reflexión orientada por la pregunta sobre los estragos del pasado en el presente, y sobre todo del presente en un presente anestesiado. Pasado articulado desde una intimidad singular. Es precisamente del registro subjetivo del goce entre fantasma, imaginario, fantasía e ideal del que la narrativa seleccionada para este trabajo se hace cargo, pasando revista a obras y autores definidos por la marca autoficcional. En todos ellos esta se halla desplazada hacia la recuperación de otras vidas precarias en un gesto movilizador del nudo traumático —escrituras, estéticas y políticas del trauma y su causa— hacia programas literarios más atentos a las expresiones imaginarias y materiales del deseo, el goce y sus declinaciones biopolíticas en el contexto de un capitalismo desbocado. Estos programas escriturales están concebidos además en torno a una reflexión que implica lo esbozado más arriba por Butler: “dicho de otro modo, esta vida que es mía me devuelve el reflejo de un problema de igualdad y de poder y, en un sentido más amplio, de la justicia o injusticia de esa asignación de valor” (201).Vidas entrampadas entre las condiciones materiales de sujeción y la imposición de regímenes discursivos disciplinantes sostenedores del lazo social. Así, dos ejes fundamentales sostendrán el trabajo escritural de estos años. Por una parte, la falta del significante para el fantasma del Golpe, no por su condición traumática de falta de relato, sino por la falta en ser del sujeto en él. De esta manera el Golpe interpela, pero no estructura, más bien acomoda al sujeto a un escenario posible en donde producir fantasías respecto de sus propias pulsiones; es el espacio que le queda en el tiempo saturado de las economías neoliberales: el nuevo discurso del Amo lacaniano. De otro modo dicho, el proceso imaginario de la simbolización —la creación misma— es relevada en estos autores de una forma mucho más erotizada, haciendo del significante el hecho primordial de una resignificación constante del fantasma y de sí mismo. Por otra parte, la dimensión de lo social se imbricará en el “trabajo de sujeto”, ya no de “memoria”, sino de pura ficcionalización en tanto múltiples posiciones históricas que constituirán el sentido-goce de advenimiento del significante. Esta afirmación da forma, con diferencias entre ellos, al trabajo de tres de los autores que aparecerán en este trabajo, me refiero a las narrativas de Carlos Labbé (1977), Alia Trabucco (1983) y Paulina Flores (1988)

Lola Larra, Nona Fernández y Diego Zúñiga

PanoramasLas novelas Mapocho (2002), Space Invaders (2013) de Nona Fernández (1971), Camanchaca (2012) y Racimo (2014) de Diego Zúñiga (1987), La Resta (2015) de Alia Trabucco (1983), Sprinters (2016) de Lola Larra y El futuro es un lugar extraño (2017) de Cynthia Rimsky (1962) parecieran ser la continuidad natural del ideario de las poéticas de la memoria trazado por las generaciones anteriores, aquello que Verónica Gariboto nombra como “el paradigma de la memoria” (27). En todas ellas el fantasma del Golpe —y me refiero a la categoría lacaniana del fantasma, esa ficción fundante siempre incompleta, en la que el yo cartesiano y consistente ha sido reemplazado por un significante inaprehensible—, aparece no ya como un hecho, sino como una estructura que es a la vez punto de mira y punto de fuga, un dicho, un mero enunciado. Una ficción. Este trazado imaginario del decir les irá indicando de qué modo son percibidos mientras son vistos al ir a habitar la historia contada marcados por la circunstancia coyuntural que los contiene. Dicho más simplemente, son los propios narradores los que se vuelven autoconscientes de su propio carácter ficcional —compartido con el del Golpe mismo— y es desde esa perspectiva desde donde interrogan a la historia desdoblada que les interpela en su falta de veracidad y consistencia. Esta falta no es otra más que la ley que dicta las formas en las que se juega el deseo para cada sujeto en su afán de acontecer de la forma más apropiada a cada uno en su circunstancia o, de otro modo dicho, la producción de un significante. Es lo que Lacan denomina el fantasma, destacando la relación del sujeto del inconsciente (borrado) con aquello que causa su goce, dividiéndolo. El trabajo de ficción entonces es sobre su propio yo. Uno que surge de la intersección de los contenidos de la memoria no disponibles, opuestos a las retóricas del recordar, explicándose en ellos por una causa esquiva, ausente. Esta variación, desde una causa material a una hermenéutica, ha movilizado la causa lineal de la intervención extranjera en contubernio con las élites de derecha y parte del ejército para destituir a Allende hacia esta otra causalidad, que va a ir otorgando consistencia estética a estos nuevos relatos del Golpe. Esta otra causal ya no es descriptiva, sino que interpretativa y se corresponde con la creación misma, con una lengua consciente de que hay algo que se ha escapado a la simbolización y que debe ser recuperado. Las escrituras de Bolaño, Eltit, y Lemebel son un claro ejemplo de esta posición. En particular, los dos últimos autores cuyo trabajo con lo “intersticial” en Eltit y con “la lengua marucha” en Lemebel son sintomáticos de su afinidad con la necesidad de evadir el adoctrinamiento de la simbolización y su consiguiente anulación.

Pero retomemos nuestro asunto central. En todas estas novelas que comentamos, el peso político de la interpelación del recuerdo de la historia para el sujeto ha sido alterado con mayor o menor suerte literaria en el plano de la representación por alguno o varios de los siguientes factores:

1) La materia ideológica del recuerdo se ve movilizada por el recurso a diferentes subgéneros como el del viaje, la investigación periodística, la novela polifónica, o la de los subgéneros de la intimidad, con la consiguiente desrrealización de la historia traumática; algunos investigadores hablan de las “novelas del desarraigo” en clave nostálgica-reflexiva enfrentadas al gesto melancólico de la generación precedente (Willem 2013);

2) Los protagonistas son reposicionados por la estructuración de una investigación (histórica, policial o personal) mediante la cual el narrador transforma en objeto de su trabajo estético las vidas de otros;

3) La consistencia psíquica del recuerdo-archivo es alterada por su libidinización temática y subjetiva. La sanción moral de la memoria ha sido intervenida o reemplazada por una exaltación de otro tipo, erótica, deseante, interpelada por dimensiones íntimas del goce del lado de la creación autogestada.

Dos preguntas básicas surgen de la combinatoria de estas posibilidades: ¿qué es lo que esta historia quiere de mí? Y ¿de qué modo el trabajo de mímesis es capaz de sortear estructuras de relato que preceden y dan forma a la escritura?

Los relatos

Comienzo por Diego Zúñiga. Camanchaca es una novela fragmentaria en su composición cuyo recurso al género del road trip —la secuencia de escenas y sus tiempos remiten al lenguaje cinemático— le permite evadir el peso de las convenciones de la narrativa de memoria propio de las generaciones precedentes implicadas con el mandato justicialista-reparatorio. Común también a otras poéticas del periodo —pienso aquí en filmes como Machuca (2004) o Tony Manero (2008)— en las que el personaje principal masculino significa una masculinidad agredida o debilitada. En la novela, un chico obeso es sometido a las violencias del goce de otros, peripecia que está inscrita en el imaginario del viaje tanto por el territorio nacional en dirección al Perú, como por el recorrido paralelo que hace su padre de la toponimia que alegoriza la historia traumática de la dictadura. En lo íntimo, el gesto perverso del abuso se habilita en el incesto entre los adolescentes masculinos y sus respectivas madres, recurso que es mediación narrativa y afectiva, además de motivo recurrente de una cierta sociabilidad expuesta en maternidades anómalas de mujeres precarizadas. El trabajo de la subjetivación del adolescente resulta en una derivación del Bildungsroman haciendo de la novela un proceso formativo. Su segunda novela, Racimo (2014) vuelve a la historia del asesino en serie de Alto Hospicio.[5] Entrelaza crímenes políticos con la excusa gubernamental de trata de blancas y redes de prostitución en la pesquisa que un fotógrafo y un reportero hacen de la desaparición de catorce mujeres, niñas y adolescentes entre 1999 y 2001. Del mismo modo, la novela Sprinters (2016) de Lola Larra[6] narra el desplazamiento de la protagonista, una documentalista en busca de una historia que nos lleva al sur de Chile, hasta la Colonia Dignidad, para investigar los crímenes pedófilos del jerarca del centro, Paul Scháffer. Es una novela de archivo, en la que se combinan diferentes géneros narrativos, la novela gráfica y el testimonio de casos de corte en contra del llamado “tío Paul”. Estas narrativas, junto con la novela Mapocho de la dramaturga y escritora Nona Fernández, curiosamente imbrican la sexualidad, el abuso sexual y la reconstrucción de un crimen y su historia. En este sentido exhumatorias, exponen en la trama simbólica y pública el abuso como una constante que reflexiona sobre los condicionantes sociales que han pervertido la noción de libertad en las sociedades contemporáneas empoderando instituciones e individuos frente a la labilidad de la trama social neoliberal. La pregunta que parecen hacernos apunta a explorar la debilidad de la ley normativa como condicionante central de la construcción de los vínculos o lazos sociales antes y después de la implementación material y discursiva neoliberal. Los individuos protagónicos de estos textos colocan la transgresión como un tipo de experiencia común implícita en el proceso de crecimiento económico en condiciones de desigualdad estructural colectiva pública e íntima haciendo que el lazo entre goce y libertad produzca este tipo de conductas. El abuso es una transgresión que puede ser gozosa o dolorosa pero que en ambos casos implica la injerencia de la ley y por ende de contratos sociales —personales, afectivos, prescriptivos—. Asuntos como la gobernabilidad, la democratización, el mal y los modos de la inclusión social aparecen reinterrogados a la luz de estas narrativas del abuso y de algunos de sus psicopáticos protagonistas. El presupuesto del que partimos para apoyar esta interpretación es que las articulaciones sociales que antes proporcionaba el modelo del Estado-nación se han desvanecido. El Estado no se hace más cargo de nada, ni de la salud, ni del bienestar social, ni de la educación, estas responsabilidades han sido transferidas, primeramente, a la familia y para nuestro asunto al individuo, quien ahora asume la potestad absoluta detentada anteriormente en lo público por la ahora adelgazada administración gubernamental. Estas novelas probarían este cambio de registro en la concepción y ejercicio de la libertad o quizás el de una soberanía no transferida. La soberanía del perverso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zúniga y Larra

En Camanchaca, la primera novela de Diego Zúniga, el viaje desde Santiago a Tacna del protagonista y su padre por un problema dental nos presenta otra manera de evadir el dictum del relato traumático de la dictadura. La intención principal del doble movimiento subjetivo y material del protagonista es rehabitar el lugar de la niñez, sordo a los relatos que el padre hace de sitios marcados por la historia reciente del país. En otras dos de las novelas comentadas en esta sección, Racimo y Sprinters, se superponen dos elementos análogos. Por una parte, el tratamiento literario de vidas adolescentes en “riesgo social”. Desde la perspectiva del Estado las catorce adolescentes de Alto Hospicio en la novela de Zúñiga merecían en cierto sentido su destino. Desde el sistema literario la mirada naturalista sobre el material narrado es evidente. La niebla matutina —camanchaca— vela como fantasma los crímenes de vidas que están llamadas a ser trágicas en tanto prescindibles, prefigurando su muerte. La estructura psicopática del asesino en serie es la de la respuesta estatal, y el enlazamiento entre género y fatalidad hace resonar el asunto del feminicidio. La novela se estructura entonces alrededor de la noción de abuso sexual e investigación —en cierto modo la deuda con Bolaño está presente con Detectives Salvajes y 2666— configurando un mundo en el que el horizonte viene dado por las condiciones estructurantes y cognoscentes de la violencia de la precariedad. Lola Larra (seudónimo de Claudia Larraguibel, 1968) nos entrega en Sprinters. Los niños de Colonia Dignidad un relato acerca de los casos de pedofilia y abuso sexual allí ocurridos. El enclave chileno-alemán fundado en 1961 por el exmilitar nazi Paul Scháfer, centro de detención y tortura durante la dictadura, fue escenario de varios casos criminales que incluyeron torturas, tráfico de armas, violaciones e incluso entrenamiento paramilitar. La novela, un texto híbrido, mezcla de crónica, guión de cine y novela gráfica (Rodrigo Elgueta) da cuenta de la historia de dos de los muchachos elegidos como “esclavos” por Schäffer, los llamados sprinters. La anécdota central es nuevamente un viaje, esta vez de investigación periodística para la realización de una película. En este recorrido la propia autora autofigurada entrevista a una colona de la villa, Lutgarda, para desentrañar la muerte de uno de los jóvenes. Sexualidad y memoria se conjugan aquí para repensar un determinado tipo de esclavitud. Un modo de vida en el que “la muerte social” de los jóvenes elegidos por Schäffer hace resonar los crímenes cometidos durante la dictadura al superponerse en la Colonia la complicidad del régimen de Pinochet con la impunidad del jerarca. A pesar de ello, la novela se adentra en la experiencia de la vida en zonas límites de los colonos, en particular de aquellos que van a ser parte del séquito sexual de Scháffer. La vida entonces como plantea Butler es “algo dañado” (203), algo que debe tener su archivo. El gesto testimonial es evidente y la adscripción al modelo de las narrativas de la memoria de Gariboto se cumple a cabalidad aunque el material narrado recoja desde el gesto desarchivador o contradocumental, no el trabajo de duelo, sino vectores como la manipulación ideológica y la explotación económica y sexual de los protagonistas y los habitantes de la Colonia.

En un tono diferente, quizás la más interesante de esta primera selección de textos sea la novela de Alia Trabucco, La resta. En ella se nos presenta una historia en la que tres voces batallan por resolver enigmas de sus respectivos pasados. El primero es matemático, o por lo menos así lo parece, pues Felipe, el narrador de estas secciones, está empeñado en completar la resta de todos los muertos que va encontrando y de la que acabará siendo el último. La cifra que lo obsesiona al parecer es la de los 1210 desaparecidos en dictadura. Iquela, por su parte, nos lleva a descubrir la historia de su padre, militante del MIR quien ha sido quebrado en una sesión de tortura, entregando a su compañero y padre del otro narrador, Felipe. De manera paralela, un tercer personaje, Paloma, hija de otra pareja de ex miristas, se involucra sexualmente con Iquela, la relación se ve interrumpida por su regreso a Alemania. Tiempo después retorna a Chile con el cadáver de su madre, Ingrid, para enterrarla allí. Los protagonistas de este relato de Trabucco encarnan como hijxs a los tres tipos de víctimas del estado militar: el desparecido, el torturado y el exiliado. La peripecia central del texto es el periplo del viaje que emprenden los tres adolescentes a Mendoza donde ha sido desviado el avión que traía el cuerpo de la madre debido a la lluvia de cenizas que cubre la capital chilena y su aeropuerto. Lo que resulta interesante de esta novela, además de su factura impecable, sostenida en la parodia de tres géneros, el Bildungsroman, la novela del coming-of-age y la novela de viaje, es el trabajo de desmemoria con los imaginarios del pasado. La condición espectral de la urgencia matemática de Felipe materializa la ficción del fantasma del Golpe que los tres adolescentes comparten. Esta ficción, o como la definiría Josefina Ludmer, esta realidadficción, es la que les permite construir el presente. El viaje esperpéntico emprendido para atravesar la cordillera en una vieja carroza funeraria acompañado de experiencias psicotrópicas y sexuales diversas se nutre de la deuda con el pasado y la interpelación que un cadáver impone sobre ellos. Son justamente los muertos los verdaderos protagonistas de la novela, como en el mundo del Rulfo, pero hablados por sus hijos. Este vicarismo narrativo, mediado por Felipe, Iquela y Paloma, es la investidura imaginaria con el que se evita el encuentro traumático (propio de la novela de conversión o de retorno de lo reprimido del primer y segundo testimonios) para exponer en escena el deseo de cada sujeto como un acto doble: el de la creación de un sentido y el de su posterior anulación. Al final de la novela, Felipe abandonará a las dos mujeres en Mendoza para desmaterializarse literalmente en su retorno fantasmático a Santiago. Ha concluido el ritual y él es el último muerto en ser restado. Un muerto de cordillera como tantos otros aún a medio camino entre los Andes y el lugar de su desaparición. Su deseo de ser-parala-muerte se ve así completo.

Hasta aquí he comentado novelas que de una u otra manera y con diferentes estéticas enfrentan el acto de narrar el pasado traumático de la dictadura recurriendo a estrategias narrativas que movilizan el componente ideológico del testimonio para responder a la cuestión del trauma recurriendo a un cambio de género narrativo en el que la inclusión de la sexualidad, la intimidad y el abuso permiten a estos narradores explorar dimensiones afectivas, subjetivas, intersubjetivas e interobjetivas en la cotidianeidad diaria de intimidades no normativas. Me refiero aquí tanto a experiencias individuales identitarias no hegemónicas como a experiencias colectivas que podrían definirse como “regurarly hidden-in-plain-sight politically engaged work” (Greig y Seigworth 7) y que rebasan el relato del trauma ideológico-militante en clave de acontecimiento. A continuación, presentaré agrupadas otras narrativas del periodo.

. . . . . . . . . . .. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notas sobre abuso y trabajo

Este tipo de textos aborda la noción de trabajo para reflexionar sobre los efectos subjetivos que sus formas asalariadas e informales tienen sobre el sujeto. A diferencia del modelo planteado por Diamela Eltit en Mano de Obra o Sumar, su última novela, en la que la condición de abyección del sujeto desideologizado es el eje del mundo narrado, en textos como Quiltras (2016) de Arelis Uribe (1987), la escritora trabaja con las clases populares. Las historias van entretejiendo las rutinas amorosas, laborales y sociales de sus protagonistas sometidas a una educación sentimental violenta e injusta. En Qué Vergüenza (2015) de Paulina Flores (1988), una colección de relatos explora las vidas de hombres en los que la desposesión económica impuesta por la racionalidad neoliberal los sitúa como “trabajadores prescindibles y descartables para los que la expectativa de una vida estable parece cada vez más lejana” (Butler 203). Junto con esta condición colapsada del horizonte laboral cae la propia masculinidad. Los personajes principales de varios de los cuentos de la colección se presentan como machos acabados, precarizados, desvirilizados y abandonados por sus mujeres. Es a través de la mirada de sus hijas que asistimos a su falla, a veces con una intención redentora, otras orientadas a su castigo. Los protagonistas masculinos de algunos de estos relatos experimentan una serie de rechazos que van minando su autoestima viril —las expectativas asociadas a ella—, abatidos por “las fuerzas impersonales de oferta y demanda que se les imponen a los obreros vulnerables en periodos de recesión” (Bourgois 498). La marginación de estos sujetos no es solo estructural, no hay cabida para ellos en los trabajos disponibles, sino subjetiva. El desempleo se ve intensificado por el horizonte temporal en el que se habita, haciendo que el debilitamiento de la masculinidad se verifique en la competencia etaria, racial y de clase de hombres más jóvenes. Al mismo tiempo la anulación subjetiva y el daño psíquico se trasladan hasta la intimidad, donde la percepción de la propia vida solo responde al significante fracaso. La otra vertiente de cuentos presente en el volumen de Flores se entronca con la narrativa de Marta Brunet (1897-1967) y más recientemente con la de Andrea Maturana (1969), Lina Meruane (1970) y Andrea Jeftanovic (1970). En ellos vemos nuevamente la constante del abuso sexual, en particular dentro del núcleo familiar y en los lugares de trabajo. La anécdota sirve aquí para introducir una lectura feminista de corte materialista sobre el capital y su intrínseca relación con la clase social. Pero no es la clásica crítica al patriarcado, sino más bien una revalorización de la sexualidad y el género en relación con las razones por las cuales se ejerce el abuso. Flores también trabaja con la violencia sexual a plena luz en la invisibilidad de lo cotidiano. Un paseo de una menor a la playa con un amigo o familiar, un encuentro fortuito en el parque, una joven en una situación psíquica comprometida le permite reflexionar sobre la vulnerabilidad históricamente asociada al cuerpo femenino (aunque ya hemos visto en Larra y Zúñiga que no es exclusivo de las mujeres). De este modo las narrativas de este periodo están más atentas a la exposición de los cuerpos en contextos familiares o de vida diaria (Eltit también aquí es una referencia) que a la de su vulneración en espacios de detención o vigilancia o en la misma calle.

. . . . . . . . . . .. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notas sobre novelas anómalas

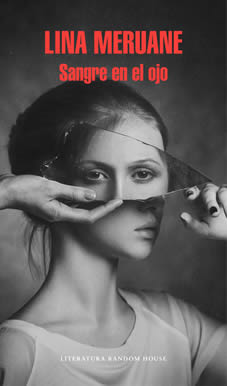

En esta categoría incluyo el trabajo de Lina Meruane, quizá la más cercana de las chilenas a la estética del escritor peruano, avecindado en México, Mario Bellatin. Hago el alcance pues el tema de la enfermedad y la condición posthumana se hermanan en ambos proyectos escriturales. Sangre en el ojo (2000) es una obra de relojería malsana. Todo en ella está calculado, desde el lazo sadomasoquista con su pareja-enfermero —la reminiscencia del Puig de Maldición Eterna es evidente— hasta la animosidad materna, vínculo que queda destrozado en el acontecer novelar. Meruane se entrega a desbaratar los roles de género, pero en particular a elucubrar sobre el mal, pero no el mal ético sino el mal del bios, que bien puede llevar al otro. También Leñador (2013) de Mike Wilson (1974). Una novela etnográfica en la que se explora el mundo de los leñadores del Yukón en Canadá. Obviamente, una novela corrida del territorio nacional que se construye a espaldas de la tradición chilena, bebiendo en cambio de la formación anglosajona de su autor. Diario de viaje a la vez que novela de educación, Leñador se perfila como una novela de formación, con un cierto dejo nostálgico del Bildungsroman y de una testimonialidad despolitizada, en la que la experiencia es el eje de la observación. Una etnografía literaria que exhibe experiencias desgajadas del posicionamiento subjetivo en la historia reciente del país.

Una narrativa que merece ser destacada en este apartado es la de Carlos Labbé (1977). Seleccionado entre los mejores narradores jóvenes por la revista Granta en 2010 junto con autores como Samantha Schweblin, Santiago Roncagliolo, Lucía Puenzo, Alejandro Zambra o Andrés Neumann, Labbé ha levantado una sólida obra, quizás una de las más prolíficas de su generación aunque con una recepción desigual. Dueño de un particular estilo literario, la poética de Labbé nos lleva por derroteros diversos en los que explora tradiciones literarias, géneros diversos y modalidades de voz y voces en contrapuntos narrativos en los que el lenguaje es tema y rema de su poética. La estética de su obra se presenta como un continuum orgánico que se autogenera y multiplica en el seguimiento de la materia poética. Su posición en el extranjero le hace solidarizar con otras escrituras diaspóricas como las de Augusto D'Halmar (1882-1950), María Luisa Bombal (1910-1980) y Fernando Alegría (1918-2005) e incluso con la del propio Mauricio Wacquez (1939-2000), aunque sus estéticas sean radicalmente opuestas. En una entrevista inédita con el autor la pregunta por la escena de memoria lo hace plantear lo siguiente:

La teoría de la narrativa de los hijos para mí es una cobardía moral de mi generación y una miopía neoliberal de la crítica, con base en la transa concertacionista que indica que todos perdimos en los 90, que el capitalismo está en todas partes —incluso en el lenguaje que crea la memoria— y que eso nos impide disentir con cualquier discurso. Nos infantiliza y nos mete en el conveniente discurso de la derrota de Bolaño y de sus críticos canónicos como aprendices, aprendices de derrotados. Disiento profundamente, también, con que se hable de generación; mis libros están más cerca, en Chile, de D'Halmar, de Bombal o de Fernando Alegría que de Fuguet o de Zambra o de Costamagna.[7]

El eclecticismo narrativo de Labbé así como su asombrosa pulsión escritural lo colocan en un lugar excéntrico del panorama que hemos venido dibujando en este ensayo. Su poética resulta particularmente atractiva. En sus propias palabras:

El trabajo en el escritorio, por decirle así, es fundamental para conseguir la consistencia estética que busco en cada uno de mis libros y entre ellos: 1) ajustar cuentas con los tiempos pasados a través de reformular de manera personal formatos anteriores como si fueran un pentagrama que yo interpreto (la tecnología de internet en Pentagonal, el periodismo neoliberal en Navidad y matanza, la música de Messiaen y la genealogía en Libro de plumas, el taller universitario en Locuela, el libro sagrado en Caracteres blancos, el informe académico y el libro juego en Piezas secretas contra el mundo, el relato radial deportivo en La parvá, la música pop y rock en Coreografías espirituales, la épica fantástica en Viaje a Partagua, etc); 2) hacer comunidad con la lectoría que siempre es mi presente, mediante el constante uso de dispositivos de apelación y de alternativas narrativas para abrir el relato a cooperaciones en la construcción de significado con quien lee; 3) aventurar posibles futuros locales y generales, humanos y no humanos, por medio de la exploración narrativa del colectivo, en las muchas formas que se nos manifiesta, desde la pareja de tres al equipo deportivo, desde la experiencia sagrada hasta la comunidad del oficio.[8]

Notas sobre novelas de la diferencia sexual

Un gran número de textos producidos en estás primeras décadas del siglo muestran personajes abiertamente LGBTQ+. A nombres como los de Juan Pablo Sutherland (1967), Jorge Marchant Lazcano (1950), Mauricio Wacquez (1939-2000), Pablo Simonetti (1961) o Pedro Lemebel (1952-2015) se suman ahora los de Pablo Fernández (1978), Francisco Molina (1992), Natalia Berbelagua (1985) y Juan José Richards (1981). Curioso resulta observar que en ninguna de ellas se tratan los temas presentes anteriormente en esta tradición. Pareciera ser que el PrEP ha hecho desaparecer al SIDA y que los derechos de las minorías ya no son material novelar. Se repite la tendencia a la pequeña historia, en este caso, amorosa. La sexualidad habría perdido en estos autores su carga disruptiva, acomodándose al cada vez menos riesgoso aburguesamiento multicultural neoliberal. Excepción sería el trabajo del escritor y activista de la disidencia sexual José Carlo Henríquez y su volumen de crónicas Soy Puto en el cual desde una propuesta narrativa cercana al postporno feminista se aboga por el reconocimiento del trabajo sexual y los derechos laborales asociados a él.

Un panorama siempre implica una selección y en este caso una muy amplia pues en la última década son más de ochocientos los títulos publicados en novela chilena. Y aunque no soy pesimista pero sí cínico, valgan estas notas como una advertencia sobre el quehacer literario en un país donde todavía sobran los muertos y faltan ficciones.

______________________________________

Notas[1] Trabajos como los de Idelber Avelar (2000) y Aníbal González (2012) se refieren a la producción postdictatorial caracterizándola en clave alegórico-melancólica o antinostálgica y trasnacional, respectivamente.

[2] Me refiero aquí a la diáspora de escritores latinoamericanos que por diversas condiciones de violencia e inestabilidad social y económica en sus países emigrará a los Estados Unidos, México, España y Europa occidental a partir de los 90, produciendo desde allí obra que tensionará la idea de literaturas nacionales. Emblemáticos son los casos del propio Roberto Bolaño para Chile o de autores como Santiago Roncagliolo, Daniel Alarcón, Gabriela Wiener para el Perú.

[3] Durante el año 2018 se publicaron 871 piezas narrativas, contando por el 10.01 % del total del mercado editorial. La década anterior, 2000-2010 registró un total de 12.072 títulos publicados en soporte papel. En 2010 el número de títulos en literatura chilena fue de 272. Para una información detallada, consultar https: //camaradellibro.cl/wp-content/uploads/2019/01/Informe-ISBN-20 18-Digital.pdf

[4] En el momento en que finalizo este texto en mi país se cumplen 22 días de la llamada “revolución de octubre.” Tres semanas que comenzaron con una protesta estudiantil por la subida del tren subterráneo el 18. La represión policial ejercida por el gobierno, absolutamente desproporcionada, acabó en la promulgación del estado de emergencia para tratar de detener lo que en ese momento comenzaba como uno de los estallidos sociales más impresionantes de los últimos cuarenta años. Ya no sólo eran los estudiantes o las mujeres los que estaban en las calles, sino una gran mayoría del país que se organizaba para protestar contra el abuso y la humillación sistemáticas ejercidas por uno de los modelos neoliberales más extremos del capitalismo tardío. La utopía neoliberal, el oasis latinoamericano del presidente Sebastián Piñera, gestado en las postrimerías de la Guerra Fría e instalado ideológica, militar y materialmente a través de la intervención norteamericana en los años 60-70 en la región, hoy está ardiendo.

[5] Los crímenes de Alto Hospicio corresponden a una serie de asesinatos de mujeres adolescentes ocurridos en la localidad de Alto Hospicio en el norte de Chile a comienzos de los 2000 a manos de un psicópata llamado Julio Pérez Silva. Las teorías sostenidas por la prensa e incluso el gobierno en la época, hablaban de abandono de hogar, trata de blancas, prostitución infantil y ponían el acento en la condena de las adolescentes, todas ellas en condición de riesgo social.

[6] Acaba de obtener el premio Andersen por la novela ilustrada Al Sur de la Alameda (2014) en la que narra lo que ocurre en un colegio en toma durante las movilizaciones estudiantiles de 2008.

[7] Entrevista inédita.

[8] Ibid.

_____________________________________

BibliografíaFicción

FERNÁNDEZ, Pablo (2016): Piquero. Santiago de Chile: Cuarto Propio.

FLORES, Paulina (2015): Qué vergüenza. Santiago de Chile: Hueders.

HENRÍQUEZ, José Carlo (2015): Soy Puto. Santiago de Chile: Cuarto Propio.

LARRA, Lola (2017): Sprinters. Los niños de Colonia Dignidad. Santiago de Chile: Hueders.

LABBÉ, Carlos (2015): La Parvá. Santiago de Chile: Sangría Editores.

— (2017): Coreografías Espirituales. Madrid: Periférica.

LEMEBEL, Pedro (2013): Poco hombre. Santiago de Chile: Ediciones UDP.

MOLINA, Francisco (2018): El amor de los salmones. Santiago de Chile: Los libros de la mujer rota.

TRABUCCO, Alia (2015): La resta. Santiago de Chile: Tajamar.

RICHARDS, Juan José (2016): Las olas son las mismas. Santiago de Chile: Los libros de la mujer rota.

URIBE, Arelis (2016): Quiltras. Santiago de Chile: Los libros de la mujer rota.

ZÚÑIGA, Diego (2012): Camanchaca. Santiago de Chile: Penguin Random House.

— (2014): Racimo. Santiago de Chile: Penguin Random House.

Teoría y CríticaARFUCH, Leonor (2002): El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. México: FCE, 2002.

BOURGOIS, Philippe (2018): “La “brega legal”: humillación y oposición en el trabajo.”, en Anayra Santory y Mareia Quintero Rivera (eds.), Antología del pensamiento crítico puertorriqueño contemporáneo. CLACSO, pp. 493-594.

BUTLER, Judith (2017): Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Buenos Aires: Paidós.

CÁNOVAS, Rodrigo (1997): Novela chilena. Al abordaje de los huérfanos. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

LACAPRA, Dominic (2001): Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins UP.

GARIBOTTO, Verónica (2019): “Contornos en negativo: reescrituras postdictatoriales del siglo XX (Argentina, Chile y Uruguay)”, Doctoral Dissertation. U. of Pittsburgh, 2008. Web. 18 octubre, http://d-scholarship.pitt.edu/7120/.

GREGG, Melissa y Gregory Seigworth (2010): The Affect Theory Reader. Durham: Duke UP.

NOEMI, Daniel (2016): En tiempo fugitivo. Narrativas latinoamericanas contemporáneas. Santiago de Chile: UAH.

QUIROGA, Oscar (2019): “El fantasma y la presencia de lo real”, en Revista Aqueronta. Web. 18 octubre, https: //www.acheronta.org/ acheronta19/quiroga.htm.

WILLEN, Biecke (2013): “Desarraigo y nostalgia. El motivo de la vuelta a casa en tres novelas chilenas recientes”, en Iberoamericana, 51, pp. 139-157.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

La desmemoria del pacto neoliberal: la narrativa chilena del tercer milenio.

Por Fernando A. Blanco.

Publicado en NOVÍSIMAS.

Las narrativas latinoamericanas y españolas del siglo XXI.

Ana Gallego Cuiñas / Edit. Iberoamericana, Vervuet, 2021.