Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Felipe Eugenio Poblete Rivera | Autores |

Tijerino tejiendo versos.

Sobre ABC Poético de Yaoska Tijerino

Por Felipe Eugenio Poblete Rivera

.. .. .. .. ..

Urdido en estos veintiochos poemas breves, va el nombre –y acaso la sombra– de la poeta Yaoska Tijerino. Reina una serenidad en el aire de estos poemas, conquistada por las vías de la precisión y de la simpleza.

Recientemente en Santiago de Chile, a comienzos de noviembre del pasado dos mil catorce, la poeta nicaragüense Yaoska Tijerino Espinosa (Managua, Nicaragua, 26 de Septiembre de 1979), integró el Taller Latinoamericano de Poesía de la Fundación Pablo Neruda, junto a poetas de Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay y de Chile. En ese contexto, recién, supe de ella, a pesar de haber estado integrada en la binacional antología «Nuevos poetas de América», que acopia autores chilenos y también nicaragüenses (trabajo compilador de Jaime Quezada y de Ritomar Guillén, para cada país respectivamente). Y es lamentable que tan notable antología, editada al amparo de la Fundación Pablo Neruda, adolezca de buena circulación. Ni siquiera estuvo disponible en el contexto de la última Feria del Libro de Santiago (Filsa), en donde la mencionada Fundación ocupa un estand. Pero en fin.

Recientemente en Santiago de Chile, a comienzos de noviembre del pasado dos mil catorce, la poeta nicaragüense Yaoska Tijerino Espinosa (Managua, Nicaragua, 26 de Septiembre de 1979), integró el Taller Latinoamericano de Poesía de la Fundación Pablo Neruda, junto a poetas de Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay y de Chile. En ese contexto, recién, supe de ella, a pesar de haber estado integrada en la binacional antología «Nuevos poetas de América», que acopia autores chilenos y también nicaragüenses (trabajo compilador de Jaime Quezada y de Ritomar Guillén, para cada país respectivamente). Y es lamentable que tan notable antología, editada al amparo de la Fundación Pablo Neruda, adolezca de buena circulación. Ni siquiera estuvo disponible en el contexto de la última Feria del Libro de Santiago (Filsa), en donde la mencionada Fundación ocupa un estand. Pero en fin.

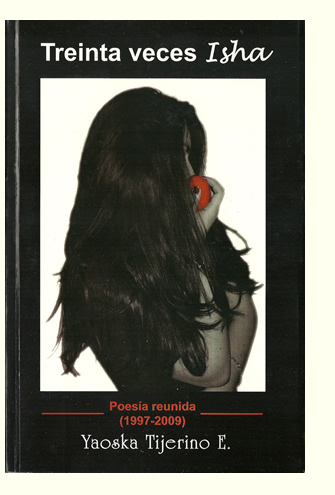

Guardada entre algunas páginas de esa notable antología (la cual tuvo, además, su propia edición en Nicaragua), toma presencia esta poeta singular. Escueta es la reseña, una de las más breves del libro, que inicia señalando su obra publicada: «Treinta veces Isha: Poesía reunida (1997-2009)» (Pavsa, 2010), voluminosa edición de poco más de cuatrocientas páginas. Es curioso cómo se contraponen esa mínima reseña con la amplitud ancha de su Poesía Reunida, en cuya primera solapa va impresa una reseña bastante más detallada, y amplia de la ofrecida en la antología binacional.

Esta otra antología, la personal de Yaoska, está organizada en tres tomos, siendo el último el correspondiente al «ABC Poético», el cual abordaré en detalle más adelante. Los que inician son «La infancia de Eva» e «Isha». Ya desde esa estructura es posible ver una relativa independencia del tercer tomo, por su desvinculación, aparente, con los alcances bíblicos: Eva, por supuesto, pero también Isha, palabra que en el libro del Génesis tiene su equivalencia en la de mujer, pero queda exiliado el abecedario lírico cuando consideramos su raíz fundacional.

Nuestra poeta, en estos poemas breves, deja a la vista su propio nombre de poeta. Ello es lo que percibo, releyéndola. Estos poemas están enjaulados en una rigurosa, acaso asfixiante, medida, pero dentro de ella no pierden dinamismo ni soltura, paradojalmente, cuando despliegan su lirismo con precisión mesurada y limpia, esclarecedora. No la cascada deslumbrante del poema largo; sí el natural manantial del agua entre manos, donde le bebemos sus lectores.

Tierna y triste a ratos, consecuente siempre y sólo en algunos casos incómoda por la rigidez del encargo, es la autora de estas líneas. A modo de poética, varios de estos versos condensan en su brevedad la significación de un destino en la escritura: "Pero entre ala y canto / Preferí palabras.", "[…] Al canto / Volver." o el remate del poema inicial "Atrapada en la palabra". La palabra, como diría José Emilio Pacheco: tu enemiga, tu muerte, tus raíces. En un levantamiento próximo van orientados estos versos: "Doblegar cada verso como / Depurando mis / Deudas con el tiempo.", que de paso señalan el peso de los años en ese cierre, el tiempo generoso y amargo de la escritura; como en el poema de la letra ele, con el lápiz que escribe en conexión con "Legados del tiempo". En forma directa y simple es nombrado el verbo de la escritura poética, su acción a través del tiempo.

Exponen estas líneas, en su simpleza casi elemental, un conjuro próximo y memorable. Nada hay en estas líneas que nos parezca distante, o demasiado distante, aunque en algún punto es asimétrico a fuerza de estar, cada vez, pulsando las coordenadas de su honestidad: "Vivir. Al / Viento apegarse". Pasión por la naturaleza circundante que también está en este sencillo ruego: "Quieto y sin / Quemar / Quédate, sol / Quisquilloso.", donde la palabra sol pueda ser reemplazada, en la lectura, por alguna otra, igual de corta o más larga, amor o dios, por ejemplo.

Peligrosamente situado, o al menos cerca, de algunos terminales comunes, los poemas van ajustándose con singular sencillez, no sólo en sus temas, sino el tratamiento, especialmente caracterizado por la escasez de adjetivos: "Nuestra historia: / No mucho que contar. / Nosotros dos. Simplemente eso.". Aunque el lugar de estas letras es, según la autora –y he ahí el vínculo bíblico– el paraíso, Las letras del paraíso es el subtítulo del conjunto, aunque a mi juicio es posible prescindir de él para levantar el vuelo de otras lecturas más profanas.

A pocos pasos de esa línea, pero en otra letra, el autorretrato de la autora se forja impecable en tres versos: "Yaoskita por fuera. / Yaoska en la voz. / Yo por dentro." adonde la mencionada ternura, o ingenuidad si se prefiere, aparece en su índole pueril mediante el diminutivo que, en este caso, comporta afecto cariñoso al mismo tiempo que empequeñece a la autora, la rememora en infancias; recordemos que la autora hace público su libro ya con treinta años sobre sí; ello, al iniciarse el colofón, lo leemos: "Este libro se terminó de organizar / el 26 de Septiembre de 2009 / en el 30 cumpleaños de su autora". Lo que vuelve a indicar al sentido del título «Treinta veces Isha: Poesía reunida (1997-2009)», Treinta veces mujer.

Retomando el autorretrato de la ye, (en lo personal prefiero el viejo nombre i griega), donde "Yaoska en la voz" instala una separación, tal vez no radical, pero sí una separación, con el yo, del verso que remata "Yo por dentro.", generando así una pluralidad de identidades, una multiplicidad interna del sujeto. Hay también este verso: "Tijerino tejiendo versos"; en donde la o final del apellido tiende a sonar varonil, a pesar de haber femeninos nombres como Loreto, Consuelo o Rosario; un Tijerino, como alguien, un alguien, cualquiera, troquelado en esa palabra. Tijerino como mueca de tijera, sombra. Tres y más identidades, entonces ¡treinta veces de hecho!

A ello podríamos contemplarlo desde el balcón de Heidegger, su axioma del poeta escribiendo siempre un único Poema (con mayúscula), en sus varios, diversos, múltiples, diferentes poemas (con minúscula). Algo así como la pista de despegue en que cada poema es forzosamente un autorretrato. Incluso cuando el poema hable, derecha y abiertamente, de otro. Así como Rimbaud declarara, "yo es otro", en sus imprescindibles «Cartas del vidente».

Nadando en este abecedario poético, Yaoska menciona a tres personas por el nombre: Flavio, Jilma y Karla (en orden alfabético, por supuesto). Las iniciales de sus nombres indican la letra que ocupan en el conjunto y, al mismo tiempo, su dedicatoria implícita, que bien podría ser entendida como una oda, por la celebración, y exagerando un poco, nerudiana en la forma corta del verso. Dice el primero al comenzar: "Flavio es", omitiendo los dos puntos (tan queridos por el poeta de «Canto General», por cierto), y dándole a los tres siguientes las direcciones y labores de una  definición: "Fuego / Franco y / Formador." Pues unidos ambos nombres –Flavio y Yaoska– por la sombra del apellido, los nobles epítetos configuran la celebración, la oda. Sí, se trata de Flavio Tijerino, a quien está dedicado el libro en su totalidad: "A Juan y Flavio Tijerino Fajardo; / salados por sangre y escritura".

definición: "Fuego / Franco y / Formador." Pues unidos ambos nombres –Flavio y Yaoska– por la sombra del apellido, los nobles epítetos configuran la celebración, la oda. Sí, se trata de Flavio Tijerino, a quien está dedicado el libro en su totalidad: "A Juan y Flavio Tijerino Fajardo; / salados por sangre y escritura".

Insisto en el tema del autorretrato y el retrato, los de Jilma y Karla, las mujeres, van en la sintonía de la descripción lírica, en correlativo orden, en una misma apertura de páginas en el libro, como reflejándose en el mismo espejo del poema. "Jilma –mi hermana– tiene un / Jilguero en los dos ojos. Los abre y su / Juventud asoma / Jubilosa." en el primer verso el interno ritmo resuena sencillo (la i de Jilma, con mi, pero también los sonidos il-ma en miher-ma-na). Al igual que en el poema de Flavio y, como veremos más adelante, en el de Karla, el primer verso se ofrece como el pórtico de la definición, aunque librándose del leve peso de los dos puntos.

Con el caso de Karla, la materia no es demasiado diferente, pero sí el remate, que en este caso es la mitad del poema: "Ki, ki, ri, ki al despertar la risa / Kri, kri, al acabar el día." La licencia poética va en la deformación de la onomatopeya, muy válida, aunque interrumpida por innecesarias comas, pienso. Es el círculo del día, su jornada: el alba que anuncia el gallo, seguido del hábitat de la noche con sus grillos. Y nuevamente la musicalidad en los versos: risa y día, como imantándose a un signo alegre que no es vacuo.

Algo más. El poema de la doble ve. De difícil y constreñido inicio en el español, por ello la autora recurre a su inglés, al que hace sonar como un ligero tambor, tan redondo a cada golpe de sílaba. Es ampliamente válida esta digresión hacia el inglés. Por una parte, es donde la autora ha situado su voz coloquial durante más de diez años, siendo académica en la Universidad de Saint Louis (Missouri, Estados Unidos), en donde obtuvo doble licenciatura en inglés, hace poco más de una década. Por lo demás, en tierras chilenas, la poeta Elvira Hernández (1951), en su propio abecedario poético, titulado «Santiago Waria» se sale del español con la doble ve, titulando "WC" (Wáter Closet) a ese poema. En relación al inglés, el arraigo en el español hace aparecer la doble ele, dígrafo ya obsoleto, como la che, mediante la cual la autora nombra su septiembre natal: "Llegué con trozos de / Lluvia / Llegué / Llorando", que sin problema también pudieran representar experiencia dolorosa en edades maduras, ciertamente. ¿Pero y qué pasa con la che? Acá en Chile, además de Elvira Hernández, la poeta Katherine Alanis (1975), con su musical y matemático «Peces en la tele», las mencionan en sus poemarios-abecedarios (también la doble ele).

Reinan todavía más dificultades y más forcejeos en los poemas de las letras eñe y equis. El primero se sirve de las cesuras silábicas, quebrando palabras, como a menudo en las impresas prosas, cuando la palabra al final de línea o renglón queda trunca con un guión para ser continuada debajo a la izquierda. Así, " Ñoño será ma- / Ñana tu sue- / Ño. Sue- / Ña ahora, es fácil despertar."; como diría Adriana Valdés del Enrique Lihn sonetista: que se encierra en él como en una prisión y rabiando contra su límites. Guardando proporciones, así Yaoska, con la mañosa eñe española. Lo mismo para la equis, donde reside el más largo verso del conjunto y, acaso, el menos afortunado: "Xenofobia del idioma expulsar de la lengua palabras con", muy extenso, prosaico acaso.

Al tema de la belleza, el segundo poema dice: "Belleza / Busco", como resonando mil veces el eco modernista, que con seca brusquedad la autora tuerce: "Buceándola en / Basura.". Ello nos recordarían clásicas consignas punk, de Eskorbuto o de Fiskales Ad-Hok (con tantas letras ka): "busco en la basura algo mejor / busco en la basura algo nuevo" o en su versión chilena: "de la basura trato de sacar / una razón, un ideal", respectivamente. En el caso de Yaoska, es cierto, lo percibo emparentarlo más como una respuesta, tal vez involuntaria o simplemente ingenua, a una vocación mistraliana todavía muy modernista y temprana: "No la buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a ellas, porque la Belleza es virgen, y la que está en las ferias no es Ella.", reza en el quinto punto de su decálogo la chilena. O derechamente en contrapunto al grandioso Rubén Darío. Ahora bien ¿qué es hoy en día, en esta época, belleza? A mi sentir, estos poemas saben decirla: en la sencillez suya, tan fresca.

Guardadas en el subtítulo las coordenadas terrestres y temporales de escritura, como deseo de graficar en la historia la escritura propia, están visibles el acrónimo de la universidad a la cual está vinculada la autora junto al plazo, generoso, de su escritura. Rasgo también verificable en poemarios como «Aguas Servidas», «Atar las naves», «Lengua Muerta» «Trasnmigración», por mencionar locales (chilenos), disímiles y únicos. Dicha aparición de las fechas de inicio y término de una escritura construyen, necesariamente, un período de escritura o, como dijera Darío, el año lírico.

Un buen número de cosas más que quedan a la espera: la presencia de la sal, desde el inicio del libro situada en relevancia mediante una referencia bíblica: "…en todas tus ofrendas, ofrecerás sal" (Levítico 2.13), que en elíptico salto llega al abecedario lírico: " Mueres / Mujer / Moderna al / Morder tu sal.", pero también la dedicatoria inicial, citada más arriba, ese "salados por sangre y escritura" (las cursivas son mías); ambivalente sal, según su contexto. Todo el tema sonoro, cacofonías, aliteraciones, que mucho me recuerdan los poemas que componen las "Nuevas aliteraciones para un ojo crítico", contenidas en el primer libro del chileno Sergio Muñoz Arriagada (1968). Y tanta otra vía de lectura atenta y profunda.

Así, a las lecturas en estas latitudes menos tropicales, una nueva y experimentada voz de mujer ha de ser sumada. En esta entrega, apenas estos sinceros y sencillos poemas que, sí, representan a su poeta: Yaoska Tijerino, o por lo menos a su sombra.

Diciembre 2014, Febrero 2015

Santiago de Chile