González Vera: coleccionista de fósforos

Por Rafael Gumucio

Revista de Libros, Domingo 5 de Septiembre de 2010

. .. .. .. .. .. ..

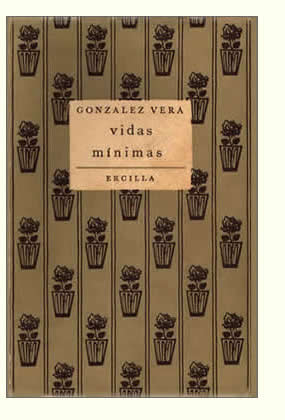

El Premio Nacional, como ahora, como siempre... El 13 de junio de 1950, José Santos González Vera, funcionario de la Universidad de Chile, decidió ir a almorzar con Héctor Fuenzalida, ex compañero de oficina. Al entrar al restaurante les salió a su encuentro Juvenal Hernández, rector de la misma Universidad. Éste lo felicitó ruidosamente. Hacía pocos minutos, y por unanimidad, el autor de Vidas mínimas había sido elegido Premio Nacional de Literatura, en gran parte porque era uno de los pocos escritores chilenos que no habían hecho ningún esfuerzo para ganarlo.

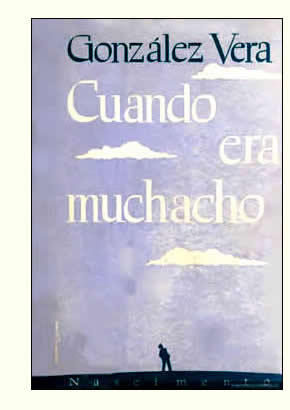

¿Quién es ese famoso González Vera?, se preguntó con creciente indignación gran parte de la fauna literaria chilena de entonces. Dos libros de relatos, con cierto éxito de crítica y nula repercusión entre el público (la edición de cada uno, de  no más de mil ejemplares en cada caso, se demoró dos décadas en agotarse). Anarquista de joven, perseguido por sus ideas, parte central de muchas publicaciones ácratas, empleado a cargo de organizar conferencias en la Universidad de Chile, amigo semiinvisible de Manuel Rojas. Una invención de éste, dijeron no pocos, un simple fantasma de otro tiempo que Alone mandó a premiar por puro capricho. Escritor chaplinesco, dijeron sus opositores, coleccionista de palos de fósforos, tan insignificante como un cuaderno escolar sin escribir: González Vera insistió en publicar en la solapa de Cuando era muchacho (Nascimento, 1951) estas y otras críticas. Quería llenar las solapas de invectivas, pero el editor lo obligó a incluir un par de alabanzas.

no más de mil ejemplares en cada caso, se demoró dos décadas en agotarse). Anarquista de joven, perseguido por sus ideas, parte central de muchas publicaciones ácratas, empleado a cargo de organizar conferencias en la Universidad de Chile, amigo semiinvisible de Manuel Rojas. Una invención de éste, dijeron no pocos, un simple fantasma de otro tiempo que Alone mandó a premiar por puro capricho. Escritor chaplinesco, dijeron sus opositores, coleccionista de palos de fósforos, tan insignificante como un cuaderno escolar sin escribir: González Vera insistió en publicar en la solapa de Cuando era muchacho (Nascimento, 1951) estas y otras críticas. Quería llenar las solapas de invectivas, pero el editor lo obligó a incluir un par de alabanzas.

El libro entero era, sin embargo, una respuesta inapelable a las críticas del año 1950. Un silencioso tapaboca, una innegable venganza. Monumentalmente larga para estándares de González Vera, esa novela de aprendizaje donde nada o casi nada es ficción, no sólo resumía todas las obsesiones del autor, sino que las ampliaba haciendo un verdadero fresco lleno de miniaturas del Santiago de los años veinte, al mismo tiempo que un retrato a cuerpo entero de un autor del que la literatura chilena ya no podría prescindir tan fácilmente. El recolector de palos de fósforos había construido, con paciencia, su propia catedral gótica; el escritor chaplinesco filmaba su propia "Quimera del Oro".

Visto con distancia, el azaroso Premio Nacional obligó a González Vera a preguntarse, a asumir en público, con urgencia casi febril, una vocación hasta ese momento semiprivada. Bruscamente pasó del silencio casi zen, en que había escrito y publicado hasta entonces, a una etapa de plena productividad, ensayando muchos géneros distintos, algunos de ellos -los ensayos humorísticos de Eutrapelia , en especial- completamente inauditos en la literatura chilena.

Como si sintiera verdadera compasión por el papel que debía usar, González Vera siempre buscó justificaciones y  obligaciones para permitirse escribir. Se enorgullecía de los párrafos y páginas que les quitaba a las sucesivas ediciones de sus libros llenos de dedicatorias, no sólo el libro, sino cada capítulo, cuento o ensayo de éste.

obligaciones para permitirse escribir. Se enorgullecía de los párrafos y páginas que les quitaba a las sucesivas ediciones de sus libros llenos de dedicatorias, no sólo el libro, sino cada capítulo, cuento o ensayo de éste.

"El paisaje más hermoso que he visto y sigo viendo es mi amigo, es mi amiga", reza la piedra en el centro de una pequeña plaza, un lugar que todos ven y en el que nadie se detiene, justo en la esquina de la calle Salvador y la avenida Bilbao. González Vera escribió así siempre para ser parte de una tribu -el anarquismo de los años veinte, el grupo de la revista Babel de Enrique Espinoza en los cincuenta-; sin embargo, su escritura es profundamente individual, completamente ajena a los contagios de la moda o la influencia, siempre inclinada a contar las mismas historias mínimas, las mismas anécdotas personales. Sus personajes, aunque militen en agrupaciones colectivistas, son profunda y orgullosamente solitarios, incapaces de salir de su soledad ni siquiera para enamorarse.

Hay en toda la obra de González Vera una tensión dialéctica entre esta profunda soledad, ese individualismo intransable, y la "necesidad de compañía" (titulo de su último libro publicado en vida), que lo obliga una y otra vez a romper el aislamiento y tratar de entender esas extrañas bestias hermanas que son los otros humanos.

El crítico Alone, uno de los primeros apologistas de González Vera, alaba en el prólogo de Vidas mínimas el espíritu principesco del autor, un anarquista que a la hora de escribir pasa por alto sus ideas revolucionarias para construir finas estampas de delicioso estilo preciso y seco, hasta llegar a exclamar:

"¡Así los cortesanos de Versalles contemplaban la sociedad culta bajo Luis XIV!".

Cegado por su propia ansia ideológica, Alone no es capaz de comprender en qué consiste el anarquismo de González Vera, ni hasta qué punto Alhué y Vidas mínimas constituyen la plasmación literaria de ese anarquismo que está en el fondo mismo del carácter de su autor.

González Vera empezó a escribir después de hacerse anarquista. La literatura fue su forma de militancia. Hombre tranquilo, conversador nato, enemigo de toda estridencia, el anarquismo es, para él, ante todo una forma radical de escepticismo social y de individualismo salvaje, moderado por un alto sentido de la compasión y de la moral colectiva. Un odio -nunca estridente, nunca ciego, nunca dogmático, pero sí continuo y sistemático- a toda forma de poder, es decir, a toda forma de humillación. Una rebelión que viene siempre acompañada de un amor por los detalles, por el trabajo manual, por los pequeños gestos de solidaridad y hermandad callada con que los hombres intentan algo parecido a una redención sin dios y sin más eternidad que el instante, el mínimo, el exiguo, el santo, el invisible instante.

González Vera empezó a escribir después de hacerse anarquista. La literatura fue su forma de militancia. Hombre tranquilo, conversador nato, enemigo de toda estridencia, el anarquismo es, para él, ante todo una forma radical de escepticismo social y de individualismo salvaje, moderado por un alto sentido de la compasión y de la moral colectiva. Un odio -nunca estridente, nunca ciego, nunca dogmático, pero sí continuo y sistemático- a toda forma de poder, es decir, a toda forma de humillación. Una rebelión que viene siempre acompañada de un amor por los detalles, por el trabajo manual, por los pequeños gestos de solidaridad y hermandad callada con que los hombres intentan algo parecido a una redención sin dios y sin más eternidad que el instante, el mínimo, el exiguo, el santo, el invisible instante.

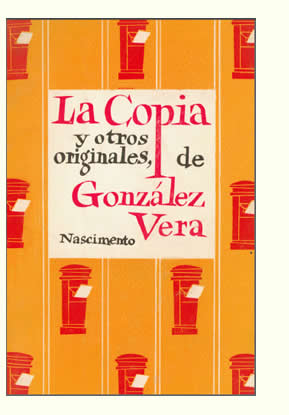

Bajo forma de novela, de ensayo, de memorias, de biografías, González Vera dedicó su vida a entregarles a los lectores pequeñas piedras preciosas como las que él recogía en la playa de Isla Negra. Silex, vidrio, migas de granito, fragmentos valiosos no sólo porque nos hablan del todo del que eran parte, sino por la extraña geometría de sus quiebres, por el aislamiento voluntario del que son producto. Así, en La copia y otros originales -y el cuento "La Copia" es uno de los mejores que se han escrito en Chile, sorpresivamente ausente de demasiadas antologías del tipo-; en Necesidad de compañía -el cuento homónimo podría haber sido escrito por Isaac Bashevis Singer-; en la colección de retratos de escritores chilenos Algunos , o en Eutrapelia, publicado en 1954, una serie de ensayos presidida por una de las obras maestras del humorismo chileno, la conferencia "El conferencista", que comienza más o menos así:

"En Chile rara es la persona que no desee contribuir al bienestar humano como conferenciante. Hasta los hombres más acaudalados prefieren esta forma de beneficencia...".

Libros de pocas páginas y de menos pretensiones que, sin embargo, muchas veces dejan la garganta reseca al que los lee. Un pesimismo aparentemente dulce que sólo da a sus personajes redenciones mínimas, frases, gestos, miradas que no disuelven la soledad de fondo en que se mueven. O más bien, no se mueven, porque en González Vera nada se mueve, todo espera suspendido de los párrafos,  perfectamente bien medido. Una sonrisa gentil que si dejara de sonreír podría matar.

perfectamente bien medido. Una sonrisa gentil que si dejara de sonreír podría matar.

Una tensión que era quizás la de su tiempo: González Vera murió como escribió, de a poco y con discreción. Corría el año 1970. Cedió a la enfermedad y murió. Eligió por tumba su propio jardín, donde su viuda María Marchant repartió sus cenizas. Muy luego, la paz de ese y de todos los jardines se vería alterada. El anarquismo amable, la amistosa rebeldía, la convivencia con el amigo de Cuba Manuel Rojas y el derechista Alone, se haría del todo imposible.

González Vera, quien creció en esa extraña tolerancia mutua, que nunca aceptó la opresión y la injusticia, pero que siempre detestó de igual forma la demagogia, las mentiras, los chillidos y las órdenes de partido, seguramente habría vivido mal la Unidad Popular. La dictadura y sus horrores, de los que su familia serían víctimas, no eran para él ni siquiera imaginables.

González Vera, quien nunca fue cándido, decidió, como el personaje de Voltaire, ante el fragor de la batalla, dedicarse a su jardín, convertirse en su jardín, confundirse con la tierra, las migas de pan que comen los pájaros, las raíces resecas y el pasto. Ahí esperó que el fuego pasara, que la calma fuese posible para los lectores, para que su literatura fuese de nuevo plenamente disfrutable.

Ese tiempo de a poco parece haber llegado. González Vera parece poder mostrarnos nuevamente su colección de silex y vidrios de colores. Fragmentos al azar que quieren demostrarnos que el todo no es menos fragmentario, ni menos azaroso. Que entre el caos y la desidia aún existe la energía para contarse a sí mismo, para contar a los otros, para resucitar ese momento único y peculiar que ahogamos y olvidamos, que de un día para otro se rebela contra el silencio, dice dos o tres frases, una verdad, y se apaga sin morder y sin callar, sin insultar, pero insistiendo hasta ser oída.

* * *

Esbozos de recuperación

En Letras anarquistas (Planeta, 2005, 270 páginas) su nieta Carmen Soria González reúne un total de 74 artículos periodísticos y otros escritos inéditos publicados por José Santos González Vera y por su entrañable amigo Manuel Rojas en una serie de periódicos y revistas como La Batalla, Verba Roja, Numen, Claridad y Babel. Más del 70 por ciento de los textos escogidos son de González Vera.

En Letras anarquistas (Planeta, 2005, 270 páginas) su nieta Carmen Soria González reúne un total de 74 artículos periodísticos y otros escritos inéditos publicados por José Santos González Vera y por su entrañable amigo Manuel Rojas en una serie de periódicos y revistas como La Batalla, Verba Roja, Numen, Claridad y Babel. Más del 70 por ciento de los textos escogidos son de González Vera.

En 1996, Lom reeditó su primer libro, Vidas mínimas, publicado originalmente en 1923 y donde se recogen dos novelas breves: "Vivo en un conventillo" y "Una mujer".

Y en su colección Premios Nacionales de Literatura, Editorial Universitaria reeditó Cuando era muchacho, donde el escritor "pinta gentes y rincones con una destreza nunca disminuida", según Hernán del Solar.