Proyecto

Patrimonio - 2013 | index | Felipe Moncada | Autores |

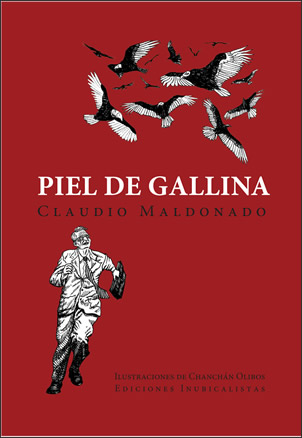

Presentación de Piel de Gallina

novela de Claudio Maldonado

Felipe Moncada Mijic

Santiago, viernes 23 de agosto de 2013

.. . .. .. .. .

Los estudiosos de las sátiras, quienes saben distinguir entre parodia, ironía y caricatura, observan que ellas abundan en épocas de corrupción, baste ver su apogeo latino en la decadencia del Imperio Romano o su abundancia en los actuales reinados del dinero, como si la narración humorística fuera un alivio para la brutal exhibición de los privilegios de clase, o como si a través de la burla, se realizara al menos una metáfora de justicia, a la manera de un Pedro Urdemales, quien consciente de seguir descalzo hasta el fin de sus días, al menos festina del avaro y del poderoso y así trasciende en la memoria de los que no tienen lugar.

Pienso en aquello, con respecto a la novela Piel de Gallina, de Claudio Maldonado, que a la manera de una desventura, nos conduce por las fatigas y esperanzas de su protagonista: Lizardo, un arquetipo de profesor provinciano, agobiado por la planicie de la realidad, más que por el peso de la jerarquía o del orden, condiciones que al parecer le acomodan, pues adopta la sumisión a las autoridades políticas, pedagógicas o familiares, como una manera de ser invisible antes que la sociedad lo castigue por querer saltarse algún conducto regular. En la novela hay humor, a pesar de que sus personajes solo se ríen a carcajadas ante la desgracia de un tercero, pero es la formalidad del lenguaje usado para ocultar situaciones brutales, maquillando las relaciones de poder entre los interlocutores, lo que nos ilumina el rostro en la mueca de risa cuando vemos el maquillaje descorrido y la solemnidad descompuesta. De esa manera, Piel de Gallina, realiza una especie de radiografía a estructuras de poder tradicionales en nuestro  país, como lo son las escuelas, las empresas y las fuerzas armadas, mediante la travesía de Lizardo, “el profe”, quien busca obtener su único privilegio posible, aquello que llamamos con pobre orgullo “una jubilación digna”, que si bien puede sonar a lugar común, en el idioma de las reivindicaciones, es una de las pocas utopías sociales que nos quedan.

país, como lo son las escuelas, las empresas y las fuerzas armadas, mediante la travesía de Lizardo, “el profe”, quien busca obtener su único privilegio posible, aquello que llamamos con pobre orgullo “una jubilación digna”, que si bien puede sonar a lugar común, en el idioma de las reivindicaciones, es una de las pocas utopías sociales que nos quedan.

Los datos oficiales de Claudio Maldonado, nos dicen que nació en el año 1977 en Curicó y que estudió castellano y un magister en educación en Temuco, pero los datos extracurriculares, nos dicen que el sujeto es un observador del habla, lo que se manifiesta en los modos particulares de la provincia que utiliza, los usos formales e informales transmitidos por su “oído” de narrador y por su capacidad de reproducción, los que parecen fundirse de manera natural en su escritura, ya que para quienes vivimos esa especie de edad media que fue la dictadura en provincia, podemos palpar el habla de aquellos lugares, el hablamiento, como dijera inmortalmente el pequeño “Zafrada”[1] en su entrevista televisiva luego del terremoto, mientras era utilizado como símbolo de lo ridículo, la “inocencia campesina”, o lo pintoresco por las cadenas de televisión, en su perpetuo comercio con la tragedia. Retomo la idea: la presencia de los clichés, los refranes, los localismos, reproducen una época por el solo hecho de exponerse en un diálogo, sin la necesidad de acometer una tediosa descripción neocostumbrista, o un alambicado análisis enciclopédico. La magia del gesto en los diálogos, nos da cuenta de distintos usos de la palabra, más allá de lo que pretenda algún canon literario. Se podría resumir aquello en algo así como: el lenguaje es lo que se dice y no lo que los literatos pretenden que sea. Recordarnos aquello, es un acierto de esta novela.

El oficio narrativo de Maldonado, delineado ya en su volumen de cuentos Santo Sudaca[2], opta por explorar mecanismos de fragmentación, pero sin perder la continuidad del relato, ni el tono coloquial de su primer libro. En cuanto al uso de recursos narrativos, nos libra del tedioso monólogo lineal, o de la simple sucesión de hechos, pues si la voz principal la lleva el profesor, se ve matizada con diálogos y relatos de terceros, que a la manera de cuentos cortos abordan tangencialmente, pero sin perder el norte, el desenlace de la historia. Por otra parte, la tensión de la historia aumenta gradualmente, a medida que la complejidad de sucesos desemboca en el capítulo final, el cual puede llegar a ser angustiante, como en aquellos segundos antes de despertar de una pesadilla. El narrador sale bien parado de su ejercicio de mimesis y fragmentación, experimentos que corren el riesgo de la impostura o la dispersión, si no son dosificados por alguna medida que ponga freno al delirio.

Es interesante el hecho de cómo un relato puede contener temas que se van volviendo paradigmas para una sociedad, sin centrarse necesariamente en ellos. En el caso de esta novela, algunos de los que toman protagonismo, son: la mentalidad empresarial en la educación, el doble discurso pedagógico adquirido a través de sucesivas reformas impuestas por teóricos, la corrupción al interior de los recintos militares, los cuadros de locura de los torturadores de la dictadura manifestados en años posteriores, la implementación de ideologías pedagógicas sobre un sistema que no está estructuralmente preparado para ello, la vulnerabilidad de las localidades rurales ante el poder centralista; creo que se podría hacer una lectura de Piel de Gallina, desde cualquiera de esos puntos de vista, siendo los personajes y el argumento, un conector en esa trama mayor que denominamos realidad, y que parece estamos condenados a comprenderla a retazos.

La historia en sí, es la de un profesor que desde la cama de un hospital, desarrolla un estructurado delirio onírico, que lo lleva a proyectar su rutina en un escenario fantástico: una empresa faenadora de aves, transfigurada en la Escuela Avícola Abelardo Taladriz, en la cual se representan y exageran todos los vicios del sistema educativo. Esta es quizás la gran metáfora de este libro: la educación concebida como un laboratorio de la conducta, orientado por los intereses de la clase empresarial. El relato avanza desarrollando situaciones paralelas, hacia un final qué más de alguno podría considerar familiar, como si sobre el delirio ascendente de la historia se impusiera la más absoluta realidad, en este caso, la aspiración del profesor a la tranquilidad económica, a su merecido tiempo libre e ilimitado, pero en condiciones que ya no es posible disfrutar, y lo predictible de ello, tiene que ver con la proyección de nuestra “experiencia previa”, utilizando esa figura del constructivismo, pues su final es el destino de miles de pensionados, que luego de entregar las mejores energías de su vida a una institución, se quedan con los restos de un cuerpo enfermo, para mantenerse de pie hasta la hora de la despedida, y es en ello donde el absurdo se impone en lo más crudo de lo real, y donde el epígrafe de César Vallejo que abre la novela, se ve acompañado del escalofrío de la predicción: “Absurdo, solo tú eres puro”.

Bastante se ha hablado de la imposibilidad de escribir “la” novela de la dictadura, y de como en vez de una única gran versión, se han ido sucediendo múltiples visiones, miradas desde la microhistoria, y en esto le podemos hallar razón, o al menos establecer relación con aquello escrito por Benjamín en el “Narrador”, en 1936:

Con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido. ¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos. Todo aquello que diez años más tarde se vertió en una marea de libros de guerra, nada tenía que ver con experiencias que se transmiten de boca en boca.

La observación de Benjamín, parece alertarnos de que por intentar asir un tema tan traumático para la sociedad, solo logramos que se escape entre los dedos, y que una posibilidad útil de reconstrucción sea una mirada múltiple al presente, pues en él, están latentes todas las oscuridades del pasado. Creo que la novela de Maldonado es una manera de poner en práctica aquello.

SOBRE LA EDICIÓN

Comencé esta presentación mencionando el espíritu de la sátira y me gustaría agregar que ello no solo guarda relación con el lenguaje literario, pues la caricatura, por ejemplo, es uno de los recursos de ella, en cuanto a caracterizar los personajes e interpretar el espíritu humorístico del texto, menciono aquello con respecto a los dibujos de Chanchán Olibos, quien retomando una antigua tradición de ilustradores, pone su técnica e imaginación en sintonía con la del escritor, para agregarle otra dimensión al libro, y materializar así la sicología invertida en la construcción de los seres. Los dibujos se alejan de una intención meramente decorativa, para interpretar situaciones-escenas de gran carga simbólica y la bizarría patente de algunos personajes. El trabajo anterior de Chanchán Olibos, proviene por una parte de la experiencia de las vanguardias, fuertemente influenciado por el mundo onírico y los viajes psiconáuticos, y por otra parte de la tradición de la figura humana y las ilustraciones de los libros juveniles, los que mediante grabados tenían la función de hacer un primer llamado hacia la lectura. Creo que del hecho de conectar dos capacidades creativas y rigurosas como las de Olibos y Maldonado, solo puede haber resultados que se potencien, y espero que el libro sea un testimonio material de aquello.

Me gustaría cerrar, comentando brevemente algunos aspectos de la edición del libro, de la cual me considero una especie de espectador, más que parte del grupo editor, en el término más tradicional de la palabra, me explico: el libro fue leído y comentado por varias personas, siendo el autor quién reflexionó los comentarios y le dio la forma definitiva a su texto. El ilustrador, por otra parte, fue determinante en muchos aspectos relacionados con el diseño, mientras que para el nacimiento de sus dibujos, fue importante el diálogo de él con las personas que conocían el texto. De esa manera se fue dando forma al libro, sin una idea inicial intransigente y mutando en el camino hacia la imprenta. Ahora bien, el buen lector sabrá perdonar si entre las 170 páginas del relato encuentra un acento de más, un guión fuera de lugar, o una “c” en lugar de una “s”, el fantasma de las erratas recorre el mundo editorial en todas sus categorías y no somos la excepción a la regla, eso a pesar de poner todo nuestro esfuerzo y ojos al servicio de la buena gramática.

Menciono todo esto, porque en el incipiente mundo de las fábulas, de la pretenciosamente llamada “industria cultural”, ya se empiezan a oír postulados que aspiran a ser ley natural: que el editor de un libro no puede opinar sobre él, que debe ser una especie de empresario inversionista de lo que publica, que debe estudiar un diplomado nacido al fragor de la demanda mercantil, en fin, pequeñas verdades de corredor que ya pretenden normar, definir y delimitar, la función del grupo que participa en la realización de un libro, y que le asignamos el nombre de editorial. Prefiero creer que la noción de editor en el contexto de un tejido comercial, es una figura obsoleta, que fracasa al enfrentarse a las nuevas realidades de divulgación de materiales escritos por parte de una comunidad organizada. Basta con creer en las declaraciones de la mayoría de las editoriales denominadas independientes, quienes como contrapartida de un mercado normado por la competencia, aspirarían a la construcción de un nuevo paradigma, ¿postularían entonces a la colaboración, el cooperativismo?, me parece que todavía no es así, pues más allá de alianzas comerciales, estamos lejos aún de un propósito en común, pues en la práctica el espíritu neoliberal ha impregnado todas las fibras del ser nacional, a límites quizás lamentablemente irreversibles: pues se aprecia un desvelo por construir el poeta único, la gran novela de un período histórico, el crítico oracular, la editorial éticamente correcta, estéticamente superior o económicamente exitosa; como si la voz épica del patrón en el inconsciente nacional, nos repitiera la historia en miniatura, el enorme zumbido de un moscardón en las ideas, recordándonos que se puede ir más allá, pero siempre que contemos con la autorización correspondiente. Por eso, agradezco especialmente a los presentadores del libro[3], pues todos aquellos, aparte de ser escritores y practicar la crítica como diálogo y difusión, son parte o han sido parte de editoriales pequeñas, territoriales, independientes, como se las quiera llamar, pero que en resumidas cuentas, no han esperado el beneplácito ni la validación de las estructuras existentes para poner en circulación contenidos nuevos, tan necesarios para una sociedad bombardeada de ruido y de farándula. La invitación es entonces, a sumergirse en el imaginario delirante, pero vaya paradoja, profundamente realista de esta novela.

* * *

NOTAS

[1] Durante las transmisiones televisivas, posteriores al gran terremoto de febrero del 2010, se apodó con ese nombre a un niño de la comunidad de Iloca, Región del Maule, pues al ser entrevistado por la televisión se equivocó al decir la palabra frazada, en el contexto de narrar las necesidades de los pobladores afectados por el terremoto y tsunami.

[2] Editorial Fuga, Santiago, 2008.

[3] En Santiago presentó el libro Guido Arroyo (Ediciones Alquimia), mientras que en Valparaíso presentaron Cristóbal Gaete (Ediciones Perro de Puerto) y Jaime Pinos (ex Ediciones Calabaza del Diablo y Ediciones Lanzallamas). En ambas ciudades participó, además, el artista plástico Chanchán Olibos, haciendo un relato de sus ilustraciones.