Proyecto

Patrimonio - 2009 | index | Francisco Véjar | Autores |

Entrevista al poeta Francisco Véjar :

“Mi escritura está signada fundamentalmente por la experiencia.”

Por Julián Gutiérrez

www.hotel-nube.blogspot.com

"Somos la fiesta y la ceniza/ espacios de luz que se debaten entre tinieblas/ o el anhelo de pertenecer a algún lugar"

Francisco Véjar es uno de los poetas ineludibles de nuestra literatura actual. La belleza y profundidad de su obra, dan cuenta de su lucidez y hondo compromiso con la vida. Véjar es como una especie transeúnte en recogimiento que va, captando los reflejos inasibles de la existencia en la ocurrencia misma de la palabra.  De ahí su transparencia y latido vital, su rigor y levedad imaginativa, su sentido metafísico y existencial presente en toda su trayectoria poética.

De ahí su transparencia y latido vital, su rigor y levedad imaginativa, su sentido metafísico y existencial presente en toda su trayectoria poética.

Nació en Viña del Mar el año 1967. En 1990 fue becario de la Fundación Pablo Neruda. Ha publicado la Antología de la poesía joven chilena y Georg Trakl: Homenaje desde Chile (en coautoría con Sven Olsen y Armando Roa Vial); los poemarios Fluvial, Música para un álbum personal, Continuidad del viaje, A vuelo de poeta, Canciones imposibles, País insomnio, El emboscado y La fiesta y la ceniza. Sus poemas han sido traducidos al italiano, inglés y croata.

Respecto a su escritura, Pedro Gandolfo señala: “La poesía de Francisco Véjar se despliega lejos de toda pretensión y trucos de laboratorio. Su voz, su forma y sus contenidos se apartan de fingimientos y astucias; no fuerza un poetizar más allá de su propio mundo espiritual, biográfico, de lecturas, experiencias y emociones. Se advierte, incluso, una cierta timidez, un retraimiento, una inhibición -que no viene a mal- al momento de decir y que se compadece con el tono esencial del poemario”.

He aquí algo de su pensar y sentir respecto a la poesía y su transcurrir.

- ¿Cómo ocurrieron tus inicios literarios, en términos de ambiente, amistades e inquietudes?

- Primero empecé admirando los anaqueles de libros de mis parientes por parte de padre. El mundo de las letras estaba incorporado a su cotidianeidad. Por lo mismo, no fui ajeno a la literatura. Pero a temprana edad, me inquietó la historia y leía como si me hubiesen dado cuerda. Luego siendo adolescente, me apasionaron el jazz y la poesía. Para ser más específico, escuchaba a Jaco Pastorius, Hermeto Pascoal, Bill Evans, Bobby Hackett, Miles Davis, Chet Baker, entre otros. Respecto a lo poético, indagaba en la generación del 27, es decir, revisaba la obra de Gerardo Diego, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Leopoldo Panero, Pedro Salinas o Federico García Lorca. Bueno eso ya me definía como lector empedernido y melómano. Mis amigos eran músicos e íbamos al Club de Jazz o al Jardín que era una casa habilitada como restaurante, sin prescindir de un escenario. Se ubicaba en la comuna de Ñuñoa. Allí visualicé al grupo Cometa, con Pedro Green en la batería. Y por supuesto, a muchos más. Esto era a mediados de los ochenta. De esa manera se va gestando el Retrato del artista cachorro, como diría Dylan Thomas. Luego partí a Venezuela y a la vuelta a Chile, en 1987, ingresé a los talleres 619 donde hacía talleres Cristián Cottet. Él me hizo leer a Jorge Teillier, Efraín Barquero, Alberto Rubio y Rolando Cárdenas. Bajo esa impronta nació mi primer libro, titulado Fluvial, publicado en 1988, por Ediciones de Literatura Alternativa. Es un poemario dedicado a mi padre y manifiesta cierto descontento con el presente que vivía, lo que hizo que volviera a ese pasado, cuya resonancia recorre toda mi obra.

- ¿Cómo definirías tu proyecto poético o escritural en término de intenciones o propuesta creativa?

- Mi escritura está signada fundamentalmente por la experiencia. Al momento de escribir trato de prescindir de cualquier concepto para no tener nada que me predisponga ante el texto. Es decir, si quiero hablar del mar, no leo manuales de navegación, sino que paso a convertirme en la materia de lo que apunto. Es un pensamiento mucho más oriental que occidental. No es casual que mi poesía se manifieste fundamentalmente a través de la imagen. Si estoy en el ámbito urbano, busco la naturaleza que ella  contiene. Se puede buscar el bosque también en el desierto. Algo similar se desprende de La Emboscadurade Ernst Junger. Entonces las calles de la ciudad se transforman en un camino costero, pero dicha ruta da cuenta del jazz, el mar, la ciudad, el amor, la muerte, lo metafísico y lo vernáculo. De ahí se va construyendo un mundo personal e intransferible. No descubro la pólvora, sino que como diría Basho: “No sigo el camino / de los maestros. / Busco lo que ellos buscaron”.

contiene. Se puede buscar el bosque también en el desierto. Algo similar se desprende de La Emboscadurade Ernst Junger. Entonces las calles de la ciudad se transforman en un camino costero, pero dicha ruta da cuenta del jazz, el mar, la ciudad, el amor, la muerte, lo metafísico y lo vernáculo. De ahí se va construyendo un mundo personal e intransferible. No descubro la pólvora, sino que como diría Basho: “No sigo el camino / de los maestros. / Busco lo que ellos buscaron”.

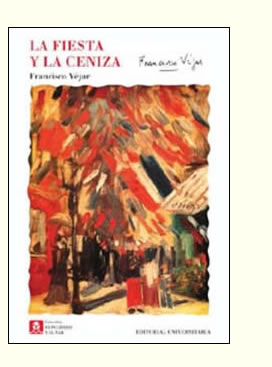

Este proyecto de escritura, parte con Fluvial (1988) y continúa con Canciones imposibles (1998); País Insomnio (2000), El Emboscado (2003); Bitácora del Emboscado (2005) y La fiesta y la ceniza, publicado por Editorial Universitaria, en su Colección El Poliedro y el Mar, en el presente año. Esta obra reúne el trabajo poético de diez años, incluyendo inéditos. Ahí está todo lo que delinee anteriormente. Ahora siento que vendrán otros desafíos poéticos. Pero prefiero no anunciar nada, sino que el poema se manifieste en mí de manera espontánea.

- ¿Qué factores consideras determinantes en el proceso creativo?

- Tener conciencia de lo que se escribe, conocer la métrica y las distintas tradiciones poéticas, partiendo con la nuestra, por supuesto. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón que la poesía es un enorme collage y la “originalidad” no es más que el talento y la persistencia. No es fácil escribir en Chile, con sus montañas poéticas del siglo XX.

Pensemos sólo en dos obras fundamentales de la década del veinte, escritas en otras latitudes: La tierra baldía de T. S. Eliot y Las elegías de Duino de Rainer María Rilke. La importancia de Ezra Pound, etc, etc. Ahora uno lee a John Ashbery, Charles Simic, Douglas Dunn, Philip Larkin, Leopoldo María Panero, Enrique Lihn, entre muchos otros. Entonces uno es su vida, su entorno y sus lecturas. Ahí se tiene que producir la síntesis que da paso al poema. En el fondo no hay que impostar la voz. Se nota cuando se lee algo que no es más que un amontonamiento de palabras. Se es un artesano de la palabra como lo fue Pound. Esos factores, los considero imprescindibles a la hora de escribir.

- ¿Qué criterios usas para identificar un buen poema?

“Cuando es mudo y palpable / como una fruta redonda (…) Cuando no quiere significar / sino que es” (Archibald McLeish dixit).

- ¿Cómo nace y toma cuerpo tu libro La fiesta y la ceniza?

- Es un proyecto que tenía hacía tiempo. No hay libros míos de poesía en las librerías. Además sentí que estaba cumpliendo un ciclo que era necesario cerrar para empezar otro nuevo. El libro lo construí de punta a cabo. Establecí el orden de los poemas, el motivo de portada, los inéditos, etc. Pero lo que importaban eran los textos y se tienen que defender solos. Muchos de esos versos han sido traducidos al holandés, portugués, inglés, italiano, holandés, croata y catalán. De verdad, estoy conforme con lo que he vivido y escrito. La fiesta y la ceniza, trasunta lo que verdaderamente soy. “Qué sería de mí sin mis palabras” (Enrique Lihn dixit). Finalizaré con lo apuntado por Hugo Mujica, en la contraportada de la obra que nos ocupa: “Hay en este libro un entrañable amor a la vida, a lo que ella tiene de viviente, de poesía: su abismal fragilidad, su carne viva, su muriente latir: “es tan bella la ruina, tan profunda / que ni siquiera el tiempo nos puede destruir”. Y el amor a la vida es eso, haber entendido que muerte y belleza son una misma realidad”.