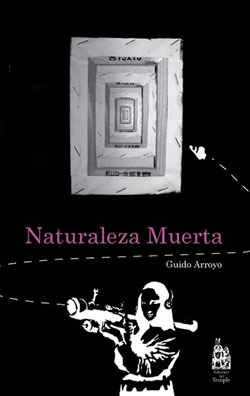

LA LITERATURA EN TRÁMITE DE EXPULSIÓN:

Naturaleza muerta (2005-2010), de Guido Arroyo

Por Carlos Henrickson

.. .. .. .. ..

Una de las discusiones fundamentales para nuestro arte en el momento político y cultural como este que vivimos, de densa crisis de sentido, tiene que ver con algo tan fundamental como qué es el poema -o mejor, qué es lo que podría llegar a ser. Desde el objeto bello que alguna vez se supuso a sí mismo, la modernidad debió sacar una serie de otras dimensiones para mantenerlo sobreviviendo –entre ellas, una particularmente fructífera: convertirlo en una máquina de crítica cultural y social, trascendiendo la posible utilidad en la coyuntura política, dimensión siempre presente dado el origen del poema como oralidad. Sin embargo esta máquina crítica guarda siempre en sí el veneno de su crisis: el poema puede hablar sólo desde sí mismo, desde su particular mística (su estado de verdad) que casi se supone parte de sus procedimientos fundamentales de creación, y han sido contadísimas en nuestro barrio las poéticas que se han planteado decididamente el desaurar, en este sentido, sus creaciones. Así, una crítica posible al más allá del campo de la creación por parte de la poesía resultaría, visto en grueso, una pretensión absurda y mixtificadora, que tan sólo tendría como resultado el engaño y la confusión, cuando no la domesticación de lo real por parte de una creatura emancipada desde su pura fabulación, desde una literatura.

Esto, visto en grueso, ya que en realidad las prácticas discursivas no funcionan tan limpiamente como las planillas burocráticas o los contratos de asesorías municipales. El plantear políticamente un discurso, a estas alturas de la crisis ideológica, debería implicar que éste sepa acoger en sí mismo y mostrar las huellas de la crisis, ya que el productor de su sentido es parte de esa enorme máquina de jerarquías cruzadas y enrevesadas que es el sistema ideológico de la era del espectáculo, que alimenta y se retroalimenta desde el sistema de producción e intercambio de bienes. Y no hay una forma más permeable a mostrar estas huellas que la poética, con su capacidad de interrogarse a sí misma desde su mismo instrumento fundamental: la palabra, paradójica, multidimensional, identitaria.

Difícilmente uno podría mostrar mejor lo antedicho con otro libro que con Naturaleza muerta (2005-2010) (Santiago: Ed. del Temple, 2011), de Guido Arroyo (Valdivia, 1986). En este libro, el autor no ha dudado en multiplicar y hacer evidentes las huellas del extravío que el creador de poesía debe asumir al intentar la salida desde el escaparate estancado del ámbito académico o desde el arenal con un poco de oro y mierda como es definido el arte desde la perspectiva de su intercambio (su mercado) en el poema Chorrea en los bordes de Duchamp (p. 8). La figura del productor de sentido es expulsada –pero como ex-plicitada- de su propia creación de forma sistemática a través del poemario. Su labor es indigna de que se le asigne un espacio en la cuidadosa maquinaria de la que parece resultar –como una casualidad- responsable:

No haber sido el oficinista

que conoce a su esposa en el happy hour, ni engrosar

las glorias de la patria

luciendo

fusil y botas

No ser aun

parte de la mayoría

ni filiar

con una minoría reconocible

Ser entonces, el que camina por el trigal

un equilibrista atrapado en la ventana

incapaz de prender un mísero fósforo

provocar el incendio de la comarca (p. 18)

La impotencia de este hablante llega a dar cuenta de cómo la práctica escritural tan sólo roza ese ámbito otro que este poemario desea como el suyo, extravío que a su vez refleja el del autor con su creación. Este extravío rompe de raíz cualquier voluntad de legibilidad “correcta” del libro: el desde quiebra el cómo. Cualquier voluntad reconocible detrás del texto se fluidifica en una deriva inevitable: esta escritura no puede apelar a reglas de un discurso que se le ha hecho ajeno, como exiliada de un territorio donde aspirase a entrar a la fuerza. En la escritura de Naturaleza muerta, este signo es clave: el más allá de la letra se cuela sin cumplir turnos o jerarquías, por fuerza propia:

Una ciudad en verano es el resumen de la infancia

cemento filudo de huesos-veredas

y se prohíbe hacer excavaciones

bajo luces azules un letrero se desnuda

arriba del pubis un tatuaje, la copia feliz de esa muralla

pero faltan ladrillos-manos para construir la casa nuestra

Entonces quién comete sedición esta noche ¿acaso el púber maldito

que sienta la belleza de su patria y la encuentra amarga?

o quien imita el trazo de Monet

para abocetar el retrato de su dictador predilecto (…) (p. 26)

El punto de apoyo, entonces, no puede ser otro que la subjetividad más extrema, en plena oposición a cualquier noción de literatura como un más allá del mundo. La apelación a lo vivido y lo visto llega a presentar los momentos de desamparo y enajenación característicos de la formación infantil como expresión del extravío del hablante, poniéndolos en relación directa con la carencia del rol social del artista o la nostalgia amorosa: la operación realiza una tabula rasa de las dimensiones que componen el mundo del poemario, dejando como ámbito de su representación un espacio intermedio en que el valor se revela en la pura aparición al horizonte de la escritura. Me parece que este espacio –que se podría decir un no-lugar- es ese innombrado Chile aludido desde el extenso poema situado en el centro del libro y señalado por un diseño que cita a la bandera nacional: como no puedes nombrar este poema / escribes entreparéntesis la excusa, / como si una mordaza blanca tapara / sus bocas, o un telón negro cayera / sobre el recuerdo, impidiendo ver el / fondo sangrante de versos son estrella. El poema como tal empieza:

En medio de un conventillo todos te miran

sin mirarte, entreabren las persianas ocupados de que se mantenga

la temperatura del té La Rendidora o de esparcir la mantequilla

sobre una marraqueta que sólo acá es tan crujiente

parecida al gemido escondido en el entretecho

de casonas donde sirven tragos importados

sostienen fundaciones de poetas salones de arte

o los demuele una constructora judía no importa

que arroje doscientas balas sobre los muros (…) (p. 53)

Los espacios privilegiados del arte moderno, la cotidianeidad y la marginalidad parecen abalanzarse en su deriva sobre un muro imposible de romper: el muro que opone la separación entre la acción de escritura y la acción de subjetivación social. La cadena de la impotencia que se puede vislumbrar (desde la impotencia del hablante para ser sujeto de su propia historia hasta la impotencia del artista de hacerse sujeto de La Historia, reproducidas en múltiples formas y diversos niveles) encuentra, entonces, un reflejo adecuado y decidor en la opacidad formal: el oficio mismo logra mostrar su impotencia con respecto a hacerse literatura. Y con ello, postula a esa misma literatura a la cual no puede/no quiere llegar como enajenación, espectáculo, como una especie intercambiable dentro de un mercado tecnificado que usa la sublimación estética como mecanismo de represión (cfr. Adorno y Horkheimer, Dialéctica del iluminismo).

Es en este sentido que la naturaleza muerta, género de pintura en que la emoción estética se revela como pura imposición de lo que el artista postula como objeto bello, resulta como ejemplo paradojal el perfecto vehículo para la peligrosa situación del poemario en el límite de una posible justificación de su misma escritura. En la forma, se revela en la elección decidida de cierto seco objetivismo, a veces violentamente yuxtapuesto a una poética mimética casi narrativa y a veces manejado con una técnica notable en su pulcritud (cfr. Entiende los gestos ocultos bajo la ropa…, p. 9). Mas este objetivismo no puede dejar de revelar la falacia de esa limpia nada que desea como su más allá, gesto notorio en uno de los textos claves del libro, el poema Todas las declaraciones de principios / deberían quemarse como esta hoja:

¿Quién podría

necesitar el Arte

si es posible

arrugar

una hoja en blanco

y luego

como si nada

extenderla

sobre el aire

y redactar

con tinta negra:

naturaleza

muerta? (p. 83)

Tras lo formal, entonces, se revela una mera voluntad vacía, cuya misma vaciedad funciona como testigo paradojal, que no dejará de señalar –y no ocultar- tras esa limpia sublimación estética la huella del sufrimiento de las víctimas de la historia, a las que la escritura de Arroyo evoca, por otro lado, sin cesar a través del libro en los textos que no se reconocen dentro de esa línea. Esto confirma la tensión permanente de Naturaleza muerta, lo que constituye su valor como investigación sobre el límite de las posibilidades escriturales con respecto a la acción política: la nebulosa, pero tangible, reunión de más de una voluntad formal dentro del libro, con el consecuente montaje caprichoso que es en sí una rebelión frente a la ambición de un (supuesto) documento cultural impoluto de historia. El carácter inevitablemente mistificador del autor dentro de la escritura se hace con ello patente (cfr. Por revelar, p. 41), y con ello se es capaz de ver de frente la exterioridad de una posible literatura en el contexto de la sociedad de mercado –en otras palabras, al evocar al sujeto creador de sentido a la escena, es inevitable que aparezca su carácter impostado, que su verdad se mine en el más profundo sentido. Con ello, la relación del creador con su obra pierde, claramente y a la vista, cualquier carácter natural: se hace técnica, en el más moderno y devastador sentido, y así expone a una posible Literatura a la soledad de un paisaje natural dispuesto para la pura contemplación. Paradojalmente, como finalidad desde el mismo oficio, la muerte del sentido (como contrapartida de su inutilidad en el plano de la acción social) se impone como el último destino de la investigación del poemario.

Naturaleza muerta resulta uno de los libros más interesantes dentro de las expresiones que desde un tiempo a esta parte han puesto en tela de juicio el mecanismo sencillo e insuficiente de una literatura que desde la simple mímesis desee hacerse parte de la historia social y política efectiva (pienso en obras tan alejadas y comunes en este propósito como las de Alfonso Grez y Christian Aedo). La tensión inherente en el libro, en este caso, es un aporte, al haber llegado prontamente a un manifiesto límite expresivo –lo que entrega una durísima tarea a Arroyo para las obras que vengan. La fuerte investigación sobre los límites del arte moderno que subyace al libro puede ser tanto garantía de expresiones nuevas como de mudez: el costo de poner la debilidad de la figura del autor como una fortaleza puede llegar a ser una apuesta más cara de lo que el papel resista.

Ediciones del Temple sigue con este libro dando la señal de lo necesaria que se ha hecho en estos años, apostando por el real riesgo de poéticas nuevas y atrevidas. Se desearía que condiciones mejores de nuestro pequeñísimo mercado cultural no pusieran en peligro iniciativas que se han probado tan a fuego, pero probablemente la falta de instancias de publicación de tanta excelencia no es lo peor que le espera al desarrollo de la escritura poética de nuestro país en los años que vienen.