Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Georges Aguayo | Autores |

TRAS LAS HUELLAS DE ANTONIO MACHADO

Georges Aguayo

.. .. .. .. ..

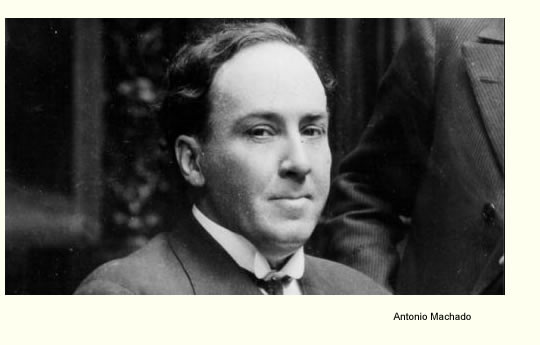

Partí a Perpiñán de un día para otro. Un viaje en solitario. En esta ciudad del sur de Francia no conozco a nadie. Hace años estuve viviendo en la región, pero no tengo ningún contacto con la gente que conocía en esa época. (Después de haber frecuentado asiduamente, durante dos años, la cafetería de Paris 8 Vincennes Saint Denis había aterrizado en búsqueda de un certificado técnico.) Ya en el tren tengo una pequeña muestra de lo que me esperaba en esta ciudad: el acento. Los franceses del sur tienen una forma de hablar más parecida a la nuestra. Frente mío está sentada una señora de edad mediana. Muy morena. Observo los rasgos de su rostro y me digo: esta mujer debe ser española. El tren parte de Paris a la hora. Como es capaz de sobrepasar trescientos kilómetros por hora, la aglomeración parisina queda atrás en pocos minutos. El tren avanza, pero yo no observo el paisaje. Los campos son de una monotonía abismante. Desde hace siglos la presencia del hombre los ha uniformizado; destruyendo toda la riqueza natural. El tren circula como lo hace un avión en las pistas de un aeropuerto. Me pongo a leer, entonces, una novela de Manuel Vásquez Montalbán: El premio. La prosa es cuidada, límpida, culta. Esta obra casi no parece una novela policiaca, sino más  bien el retrato de la España post dictadura. Pero sobre todo una caricatura de los medios literarios españoles. Mejor dicho, de una cierta institucionalidad literaria. El tiempo pasa, las páginas de mi libro avanzan también. El tren se detiene en unas estaciones salidas de ninguna parte. No hay ninguna poesía ni al momento de llegar ni al momento de partir. Ya es mediodía y mi estomago comienza a reclamar. Mis comidas son por regla general a horarios regulares. Parto por lo tanto al vagón cafetería. Durante mi recorrido por los vagones me topo con muchas familias con niños. Y hasta con algunas parejas de enamorados. En el vagón cafetería no logro comer nada porque la cola es demasiado larga y el servicio demasiado lento. Esta situación me exaspera un tanto. Entre mis cualidades no está la paciencia. Vuelvo a mi vagón con el estómago vacío, pero resignado, sin embargo. Durante el trayecto de regreso a mi vagón me digo que de vez en cuando es bueno para mi psiquis salir un poco de un ritmo de vida demasiado ordenado. Una vez en mi asiento intercambio unas palabras con la anciana que está sentada al lado de la mujer de aspecto español. Esta reconoce mi acento y me dice que su marido era originario de Valladolid. (un Castillan donc) Es viuda desde hace un año. No hallo que decirle a esta señora. Pasan las horas y el paisaje comienza a modificarse. Se vuelve más seco, más mediterráneo. Mas parecido al de Valparaíso. Continúo leyendo a Vásquez Montalbán, pero con descuido. Al cabo de unos quince minutos dejo mi libro de lado, para entablar conversación, esta vez con la señora de aspecto español, que hasta ahora no ha pronunciado una palabra. No me he equivocado es francesa, pero descendientes de españoles. De esos republicanos derrotados que llegaron a Francia atravesando los Pirineos. Un movimiento de población que involucró a centenas de miles de personas. Y que la Historia, y la memoria colectiva, ha retenido con el nombre de la Retirada. En internet se pueden ver fotos de esos momentos históricos. Resulta triste ver como los combatientes republicanos entregan sus armas a la gendarmería francesa. Las filas de mujeres, de niños y de ancianos; portando sobre los hombros sus pocas pertenencias. Y algo más importante que eso: sus existencias. Como chileno me da un poco de vergüenza, igualmente, ver esas fotos. Los republicanos fueron derrotados, pero después de combatir durante tres años. Los fascistas habían programado un golpe de estado que iba a durar unos pocos días. Nuestro golpe de estado, del 11 de septiembre, encontró muy poca resistencia. En un día ya estaba consumado. Le cuento a esta señora que, entre mis compañeros de formación profesional, había descendientes de esos españoles de la Retirada. Unos españoles que nunca quisieron alejarse demasiado, del que fue su país, y que se quedaron a vivir para siempre en el sur de Francia. La conversación con esta señora, de cierta manera, me aproxima a uno de los motivos de mi viaje. En un cuento que publique hace mucho tiempo mi protagonista va a Collioure en auto, en compañía de une beldad hollywoodiana, para visitar la tumba de Antonio Machado. —Después de atravesar con su madre los Pirineos el poeta, simpatizante de la Republica, murió en Collioure y es en este pueblo pesquero donde reposan sus restos. Entre las colinas y el mar—. Y bien durante los seis meses, que viví en la región, yo nunca pisé el suelo de Collioure. Esta mentira literaria siempre incomodó mi conciencia. Como escritor yo no tengo escrúpulos en mentir. La mentira es la base de este oficio. No conocer la tumba de Antonio Machado me molestaba, sin embargo. Tal vez porque de alguna manera este nombre me acercaba a Chile. Las gentes de mi generación deben acordarse de Joan Manuel Serrat y en particular de los versos Caminante no hay camino, se hace camino al andar de Antonio Machado.

bien el retrato de la España post dictadura. Pero sobre todo una caricatura de los medios literarios españoles. Mejor dicho, de una cierta institucionalidad literaria. El tiempo pasa, las páginas de mi libro avanzan también. El tren se detiene en unas estaciones salidas de ninguna parte. No hay ninguna poesía ni al momento de llegar ni al momento de partir. Ya es mediodía y mi estomago comienza a reclamar. Mis comidas son por regla general a horarios regulares. Parto por lo tanto al vagón cafetería. Durante mi recorrido por los vagones me topo con muchas familias con niños. Y hasta con algunas parejas de enamorados. En el vagón cafetería no logro comer nada porque la cola es demasiado larga y el servicio demasiado lento. Esta situación me exaspera un tanto. Entre mis cualidades no está la paciencia. Vuelvo a mi vagón con el estómago vacío, pero resignado, sin embargo. Durante el trayecto de regreso a mi vagón me digo que de vez en cuando es bueno para mi psiquis salir un poco de un ritmo de vida demasiado ordenado. Una vez en mi asiento intercambio unas palabras con la anciana que está sentada al lado de la mujer de aspecto español. Esta reconoce mi acento y me dice que su marido era originario de Valladolid. (un Castillan donc) Es viuda desde hace un año. No hallo que decirle a esta señora. Pasan las horas y el paisaje comienza a modificarse. Se vuelve más seco, más mediterráneo. Mas parecido al de Valparaíso. Continúo leyendo a Vásquez Montalbán, pero con descuido. Al cabo de unos quince minutos dejo mi libro de lado, para entablar conversación, esta vez con la señora de aspecto español, que hasta ahora no ha pronunciado una palabra. No me he equivocado es francesa, pero descendientes de españoles. De esos republicanos derrotados que llegaron a Francia atravesando los Pirineos. Un movimiento de población que involucró a centenas de miles de personas. Y que la Historia, y la memoria colectiva, ha retenido con el nombre de la Retirada. En internet se pueden ver fotos de esos momentos históricos. Resulta triste ver como los combatientes republicanos entregan sus armas a la gendarmería francesa. Las filas de mujeres, de niños y de ancianos; portando sobre los hombros sus pocas pertenencias. Y algo más importante que eso: sus existencias. Como chileno me da un poco de vergüenza, igualmente, ver esas fotos. Los republicanos fueron derrotados, pero después de combatir durante tres años. Los fascistas habían programado un golpe de estado que iba a durar unos pocos días. Nuestro golpe de estado, del 11 de septiembre, encontró muy poca resistencia. En un día ya estaba consumado. Le cuento a esta señora que, entre mis compañeros de formación profesional, había descendientes de esos españoles de la Retirada. Unos españoles que nunca quisieron alejarse demasiado, del que fue su país, y que se quedaron a vivir para siempre en el sur de Francia. La conversación con esta señora, de cierta manera, me aproxima a uno de los motivos de mi viaje. En un cuento que publique hace mucho tiempo mi protagonista va a Collioure en auto, en compañía de une beldad hollywoodiana, para visitar la tumba de Antonio Machado. —Después de atravesar con su madre los Pirineos el poeta, simpatizante de la Republica, murió en Collioure y es en este pueblo pesquero donde reposan sus restos. Entre las colinas y el mar—. Y bien durante los seis meses, que viví en la región, yo nunca pisé el suelo de Collioure. Esta mentira literaria siempre incomodó mi conciencia. Como escritor yo no tengo escrúpulos en mentir. La mentira es la base de este oficio. No conocer la tumba de Antonio Machado me molestaba, sin embargo. Tal vez porque de alguna manera este nombre me acercaba a Chile. Las gentes de mi generación deben acordarse de Joan Manuel Serrat y en particular de los versos Caminante no hay camino, se hace camino al andar de Antonio Machado.

El viaje de Paris a Perpiñán dura más de cinco horas. Tengo tiempo de retomar la lectura de Vásquez Montalbán. Hago una pausa cuando el tren pasa por Setes, ¿cómo no pensar en Georges Brassens? Las siguientes paradas son Béziers y Narbona. Una región de viñas, pero no veo ninguna parra. El tren llega por fin a Perpiñán. Yo recordaba una estación provinciana de dimensiones medianas. Ahora es enorme. Antes de despedirse, la señora franco española me indica el camino, que debo tomar, para llegar a la plaza Cataluña. Mi hotel está ubicado cerca de esta plaza. Empiezo a caminar porque no veo ningún paradero de buses y no deseo tomar un taxi. Una mala idea. El trayecto a pie me parece interminable. Durante las pausas que hago observo las fachadas de los edificios y las palmeras que hay en las veredas. Esta ciudad es francesa, pero tiene un fuerte dejo español. Llego por fin a mi hotel, muerto de cansancio. En la recepción muestro mi carnet de identidad y pago las tres noches que voy a pernoctar en la ciudad. Después de ingresar mi nombre en la lista de clientes, la chica me entrega dos cartas magnéticas al mismo tiempo que me muestra el ascensor. A causa de lo cansado que estoy me olvido, por una vez, de mi claustrofobia. Como no logro hacer funcionar el ascensor, con ninguna de las tarjetas magnéticas, golpeo la puerta metálica. La chica de la recepción viene a abrirme la puerta. Con un tono en absoluto amable, le exijo que haga funcionar el ascensor. El hecho de que sea claustrofóbico tiene un efecto divertido para mí. A partir del momento que confieso mi fobia las mujeres me toman menos en serio. Ya no puedo dármelas de duro con ellas. Después de descansar un rato en mi habitación, sin mirar la televisión, me voy a cenar. Ya son las siete de la tarde y estoy muerto de hambre. Tengo suerte porque a dos cuadras encuentro un restaurant español. Pero antes de entrar voy a una farmacia a comprar unas pastillas de valeriana. La noche anterior había dormido tres horas apenas. Una compra inútil porque después de cenar, con agua mineral, sucumbo a mis tendencias alcohólicas y me tomo varias copas de brandy. Las dosis son bastante generosas. Después de cenar retorno, entonces, a mi hotel en estado de semi ebriedad. Pero antes de eso me siento en una banqueta justo al lado de un paradero de buses. La temperatura es agradable y en realidad no tengo ninguna prisa en volver a mi hotel. En el paradero me pongo a conversar con una africana que está esperando su bus. Esta mujer me dice que ella nunca se iría a vivir a Paris. Una ciudad gris y fría, sobre todo en invierno. Estos argumentos los conozco. Mis compañeros de formación profesional los repetían siempre. El bus de la africana llega y ella se va. Sumido en mi estado de semi ebriedad, me pongo a pensar en mi lejana estadía en la región. Con la madre de mis tres hijas nos estuvimos aburriendo en Salses-le-Château durante seis meses. Nuestra única entretención consistía en ir a pasearnos cerca del castillo. Una fortaleza militar española que nos recuerda que las fronteras son cambiantes. No sé porque razón nunca ame este pueblo. El hecho de que Claude Simon, premio Nobel de literatura, y cultivador de viñas y del Nouveau Roman, acostumbrara pasar sus vacaciones estivales no atenúa en nada mi inquina. Recuerdo de nuevo a mis compañeros de formación profesional. Aunque me entendía bien con todos ellos, el racismo anti árabe de los hijos o nietos de los repatriados de África del Norte me repugnaba. Al igual que los descendientes de la Retirada, su presencia en la región también era el resultado de una derrota. La Argelia francesa había dejado de existir para ellos. En sus mentes había una mezcla de nostalgia, de tristeza, pero sobre todo de odio. Odio hacia unos seres humanos que ellos consideraban culturalmente inferiores y que habían sido capaces de vencerlos política y militarmente. Pienso en el hecho que, aunque nunca llegue a ser electricista, je n’ai jamais pu intégrer les rangs de la classe ouvrière française, fue en Perpiñán que me recibí de papá. Un certificado, diploma, o como se le quiera llamar, que no se termina nunca de pasar. Mis inicios como papá no fueron muy “honorables”, debo confesarlo. Los médicos del hospital de Perpiñán nos hicieron una proposición que Janine y yo aceptamos encantados. Puesto que estábamos de paso en la región, el hospital podía guardarnos nuestras hijas gemelas (las dos habían estado en incubadora) un mes entero. Esto significaba que las íbamos a retirar del hospital justo al momento de partir. Durante todo ese mes aprovechamos para pasearnos por la ciudad, ir al cine, al restaurant, a pasar el tiempo en los cafés. Mis compañeros me preguntaban ¿Georges cuándo es que vas a retirar a tus guaguas del hospital? No lograba convencerlos que esta tardanza en retirar a mi prole era por razones médicas. Este mes dedicado a pasarlo bien nos fue muy necesario en todo caso. En Paris nos esperaba un infierno de mamaderas que esterilizar y preparar, de pañales que cambiar, de noches sin dormir, y sobre todo de interminables llantos que soportar. Todo esto en un departamento de no más de treinta metros cuadrados.

El día siguiente me levanto muy temprano. Después de tomar desayuno en el hotel, sin pérdida de tiempo, me voy al mismo paradero de buses, donde había estado la noche anterior. Espero unos cinco minutos antes de tomar un bus que me lleva a la estación de ferrocarril. Mi deuda con Antonio Machado debo cancelarla ese mismo día. Al principio esta tarea se presenta ardua para mí. En la estación no hay boletería con presencia humana. Para comprar mi pasaje tengo que utilizar un distribuidor automático. Algo que pone a ruda prueba mi capacidad a guardar mi sangre fría. Garabateo en chileno de lo lindo. Al final me demoro unos veinte minutos en comprender su funcionamiento. El tren que debo tomar pasa a las 8.55. Sentado en una banqueta metálica retomo mi lectura de Vásquez Montalbán. Todavía me quedan unas cien páginas por leer. Con un ojo vigilo el panel electrónico. En cuanto aparece, el número del andén de mi tren me voy para allá. Unos diez minutos más de espera. Mi tren es viejísimo. El exterior de los vagones está lleno de polvo y de grafitis. Entro en él. El interior ha sido renovado, pero persiste el olor a viejo. Partimos al cabo de cinco minutos. Desde mi butaca trato de observar el paisaje. Con disgusto porque los vidrios están tan sucios que me cuesta bastante ver el exterior. Efecto deformante de esta suciedad tal vez. Comparado a mis recuerdos, el paisaje me parece menos interesante. El bello azul del mar una imagen errónea de mi memoria. El tren no se demora mucho en llegar a Collioure. Yo soy el único pasajero en descender. La estación está prácticamente desierta. Una vez fuera observo la calle con una cierta aprehensión. El terreno es empinado. Bajar y subir esta cuesta me va a costar un poco, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de brandy que bebi la noche anterior. En fin, al mal tiempo buena cara. Me voy a consultar las informaciones de un letrero municipal. Collioure es un pueblo de apenas dos mil habitantes. Orientarme no va a ser difícil. Yo soy alérgico al teléfono móvil y por lo tanto no tengo GPS. En mi moleskine marco las direcciones y dibujo un esquema para llegar hasta el cementerio donde está enterrado Antonio Machado. Bajo la cuesta. Al cabo de unos quince minutos de marcha llego a una feria al aire libre. El ambiente, muy meridional, es animado. Paso delante de los puestos observando con interés los productos expuestos a la venta. Verduras y frutas, quesos y salchichones, pero también artesanías y antigüedades. Le compro a un feriante un jabón proveniente de la ciudad siria de Alepo (una producción refugiada de la guerra). Aprovecho, también, para preguntarle por la tumba del “Monsieur”. Está a unos trescientos metros apenas de la feria, me responde. Como no tengo ningún apuro en llegar, entro en un bistrot a tomarme un café. Decididamente el ritmo en provincias es menos rápido que en Paris. Mi taza de café tarda unos quince minutos en llegar a mi mesa y hay poco público. En la mesa del frente dos ancianas beben el suyo, al mismo tiempo que saborean unos croissants. Étant donné mon âge respectable, (mi sombrero Fedora reforzaría esta respetabilidad) al momento de partir estas ancianas me saludan amablemente. A los pocos minutos, salgo yo también de este bistrot. El recorrido, para llegar a mi destinación, es agradable. Las casas son hermosas y en la vereda hay bastantes árboles. El cementerio está a la izquierda y no es muy grande. Una bandera republicana me indica donde está la tumba. Una placa de mármol gris atiborrada de estelas, mensajes y poemas. La contemplo detenidamente. Mi deuda literaria de diez años, que digo, de casi toda una vida, está por fin saldada.