UNA FUMADA LÚCIDA

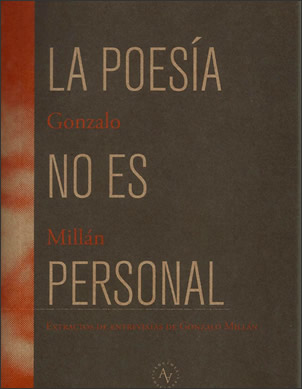

(Presentación del libro La poesía no es personal. Santiago, Alquimia ediciones, 96 p, 2012)

Por David Bustos

.. .. .. .. .

El poeta Gonzalo Millan dice que uno es escrito por la vida. La vida, diría W. Thayer, es su propio instante que es desde ya un imposible, sólo posible mediante la obturación que bloquea su instante. La vida escribe en el poeta de manera irreconciliable, y es en ese régimen dislocado de vacilaciones y estratos donde ocurre. Luego el montaje de la letra en el poema inaugura su proceso de síntesis en la operación circulatoria de la poética de Millán.

Es así como este libro que hoy me toca presentar se entiende como una operación residual que se hace pliegue desde el montaje. La lectura desde el compendio o el resumen a mi entender sería un error. Lo que vemos es la estela del arco de la vida de Gonzalo Millán; no es bajo ningún pretexto una resurrección de la figura del respirador artificial de la nostalgia. Lo que vemos es la cifra crispada que no se estabiliza con una totalidad.

Entonces tenemos un grupo de citas extractadas de la oralidad que configuran una errancia mediada por la disposición discriminatoria del editor. Se trata de doscientos veintisiete fragmentos en veinte entrevistas desde 1984 hasta el 2006. Como nos previene el interesante prólogo de Guido Arroyo; los textos están dispuestos en pequeñas agrupaciones temáticas con la aspiración de recorrido.

Cabe interrogarse en este caso por el recorrido (que alude el prólogo) que se dispone en este libro. El primer fragmento se inicia de la siguiente manera:

“El hecho de que el foco del reflector te dé en la cara es aterrador. ¿No? Considero la notoriedad más un castigo que un premio; es una situación catastrófica, por el desgaste y el deterioro que acarrean a la vida personal. Pasar inadvertido es más saludable”

La elección de este primer fragmento da el puntapié inicial a este precioso libro que desde ya desestabiliza la aspiración del libro todo. Se trata de Millán sin duda, pero desde una operación que desestima la figura como personalidad y advierte el itinerario que no espera.

En el segundo fragmento tenemos la bio del poeta, acontecimientos escuetos acerca de la infancia, la familia y los primeros intereses de Millán:

“Como a los 4 ó 5 años, aprendí a leer: mi madre me enseñó. Ahí ya me largué. Al principio eran historietas, pero después fueron libros de cuentos. La lectura estaba muy ligada al ambiente que había en mi casa, porque mis padres estaban muy interesados en la literatura”.

Se concentran quizás más aspectos biográficos de Millán del fragmento dos al siete como siguiendo una narratividad. Luego el libro podría ser leído en clave aforística, pero siempre con breves concentraciones de fragmentos acerca de un tema (La ciudad, exilio, literatura norteamericana, primer libro, visualidad, Borges, la crítica, Bolaño, etc). Se detecta alguna vecindad con Georg Lichtenberg en el sentido de no hablar desde la certeza, sino más bien desde el asombro. Está doble hebra nos permite enfrentar los textos, por ejemplo de Lichtenberg que dice en uno de sus aforismos:

“Soy inepto como censor tan sólo por el hecho de que cada letra manuscrita, excepción hecha de la propia, es para mí como una traducción a un idioma que no puedo tomar a la ligera, y esto distrae siempre”.

Millán por su parte afirma:

“El anagrama es una pieza clave del idioma, allí hay recursos que analizados sicológicamente son muy ricos. El seudónimo, el alias, la chapa, todas son posibilidades de cambiar la identidad, de descubrirse, de desmarcarse”.

Vale la pena apuntar este cruce de ambos textos hacia una conveniente lectura biográfica y aforística. Ambas partes de este mismo cuerpo se encuentran en la sicología del pensante.

Otro cruce interesante es la relación que podría existir con el psicoanálisis y la psicoanalista Françoise Dolto, en el sentido que sus libros en su mayoría son entrevistas, donde la doctora cuenta acerca de su infancia, juventud, etc. Toda esa data encuentra su equivalente en la teoría y en la praxis de su trabajo, en este caso con los niños. Sólo desde la clave biográfica se abre el campo de compresión hacia el psicoanálisis lacaniano.

Hay que entender el caos por dentro para dar a luz una estrella danzante dice Nietzsche. El caso de Gonzalo Millán no es tan distinto, su mirada mítica de La Chimba y sus paseos por el barrio, su madre y la enfermedad, el cambio de casa y nuevo barrio de Ñuñoa, luego la época de la Universidad y Concepción, el exilio de Canada, etc. Todo ese material desigual y acumulado que podemos ubicar en los instantes de la experiencia son escritura, objeto estético siempre desde el ciframiento y la oblicuidad. De la dualidad psicoanálisis-autobiografía, Millán dice en un de sus fragmentos: “me estoy haciendo una terapia sicoanalítica como hace 4 años, entonces retomo en esa sección toda la experiencia de esos talleres autobiográficos, y experiencias nacidas del psicoanálisis”.

Ejemplo el poema Yacente de Autoretrato de Memoria:

“La radio era un artefacto más de la Melancolía

Un poliedro parlante sobre el velador

Donde campeaba en isla de luz

Una lámpara prerrafaelita comprada en Los Gobelinos”.

El poeta comenta respecto a este mismo libro: “Autorretrato de Memoria es un libro terapéutico. No sé si Hölderlin o Novalis decía: la poesía es el hospital de las almas heridas. Hoy diría que es la Posta, porque a uno le pasa algo y va corriendo a escribir. Por lo menos yo. Desde el momento que hay expresión de un dolor, de un trauma, ya hay un síntoma de sanación, porque eres capaz de verbalizarlo”.

Y aquí podemos ligarlo a lo que dije en un principio, la vida como la obturación que bloquea su instante. Es decir la urgencia, la sala de emergencia de la escritura. Con esto no quiero decir que la obra de Millán sea absolutamente experiencial o un pabellón quirúrgico de la experiencia, o si lo es, eso casi no importa. Ya que lo importante serían los recursos que le interesan al autor para desplegar estas motivaciones. Es ahí donde Millán habla del doble simbólico “el autobiográfico y el objetual, uno donde soy sujeto y otro como objeto”. Siempre pensando que la escritura no puede olvidar la desgracia de donde proviene su necesidad. Por eso la falta en la obra de Freud no es la ausencia de una piedra en el edificio construido, sino una huella y el regreso de todo aquello en cuyo lugar está el texto.

Dicho esto podríamos comprender la aforística Millaniana, donde sujeto y objeto se reúnen en un vértice de pensamiento. Y por otro lado lo biográfico donde el objeto-sujeto imprimen su huella en la imagen.

Quizás el libro que más logra dar cuenta de esta doble vertiente es El Veneno del escorpión Azul, texto escrito como todos sabemos cuando le fue declarado el cáncer terminal a Millan.

“La memoria vacilante confunde realidad y fantasía, hasta que el deseo impone su versión”

Este libro es mucho más de lo que uno podría tratar de establecer torpemente, pues vemos que el género del diario interrumpe, colisiona y funde con la poesía. Lo increíble de todo esto que Gonzalo Millán estaba absolutamente preparado para escribir este imposible reto. Ante el inminente dolor de la enfermedad y su nefasta consecuencia este Veneno del Escorpion Azul se transforma en una lectura obligatoria no sólo de la poesía, sino que también de la literatura latinoamericana. Es en este libro, donde se produce el gran encuentro de las fuerzas acumuladas que subyacen a este formidable poeta, y dicha publicación, deja aún muda hasta hoy a toda la crítica literaria chilena.

Pero volvamos al libro que trato de presentar hoy día, volvamos a estos fragmentos a estos residuos que han escrito Guido Arroyo y Gonzalo Millán a dos manos. Digo esto, porque resulta imposible no pensar que el contenido de este libro, sean meros textos capturados en su fractura del autor de La Ciudad, ya que el corte y montaje son de la autoría del editor. Es poco aconsejable creer que un libro de poesía hoy, descuide el énfasis en el montaje, la preocupación por la narratividad o la dialéctica del armado y sus meandros. Quiero decir que se me hace complejo ver este libro como un libro de Millán o acerca de Millán a secas, mi lectura más bien es de a dos manos. Guido Arroyo y Gonzalo Millán, ambos poetas, se dan cita en la Poesía No es Personal, no para hacer un recorrido como dice el prólogo, se reúnen para escribir un libro a medias, en que el centro de gravedad está en uno de los autores que más a marcado por su obra y coherencia en la literatura Chilena de los últimos treinta años.

Qué más podría pedir este poeta de la diáspora, que hizo eco de las palabras de Stevens para afirmar que la poesía no es personal. Este libro es un excelente ejemplo de su ejemplo. Una pieza del puzle que hoy con esta publicación se cristaliza mediante el saludo inteligente y honesto de ediciones Alquimia. Doscientos veintisiete fragmentos de la chelombiana de la buena. Una de las fumadas más necesarias y lúcidas de este último tiempo.