LOS CANSADOS DE LA VIDA

Por Sergio Atria

Revista Atenea, N° 412. Abril-Junio de 1966

.. .. .. .. .. .

A Enrique Espinosa

Esto sucedió hace muchos años.

Un muchacho vestido de negro paseaba por las avenidas del Parque Forestal. Era una mañana de fines de mayo, y el otoño envolvía los árboles amarillentos en una bruma azul que hacía más profundas las avenidas al par que amortiguaba el rumor de los carruajes.

Ese adolescente era yo. Con la Apología de Sócrates bajo el brazo —entonces mi libro favorito— deambulaba sintiendo crujir las hojas bajo mis pies mientras soñaba en esas cosas inmortales con que sueñan los mortales cuando son jóvenes.

De mi abstracción me arrancó de cuajo un muchacho enjuto y desmelenado que, desde la costanera que bordea el río, me llamaba a gritos. Era José Santos González Vera quien, con jubilosos aspavientos, me instaba a reunírmele. Accedí a separarme de mis acompañantes irreales para acudir donde este gárrulo amigo que voceaba mi nombre enriqueciéndolo con otros que no eran precisamente de pila.

De mi abstracción me arrancó de cuajo un muchacho enjuto y desmelenado que, desde la costanera que bordea el río, me llamaba a gritos. Era José Santos González Vera quien, con jubilosos aspavientos, me instaba a reunírmele. Accedí a separarme de mis acompañantes irreales para acudir donde este gárrulo amigo que voceaba mi nombre enriqueciéndolo con otros que no eran precisamente de pila.

Mi afecto por González Vera era muy grande y no provenía de ayer no más. Hacía cinco años, en 1911, nos habíamos conocido en los patios del viejo Liceo Santiago, allá en el silencioso barrio Recoleta. Eramos dos chicos que se asomaban, curiosos, al mundo. Y aunque nuestras experiencias diferían —la mía era angelical, la de González Vera no tanto—, nos unían la edad y cierta rara comezón de conocer más de lo que nos enseñaban en las aulas los polvorientos profesores.

Por esta mutua simpatía desembocamos en la más pura amistad, y cuando a fines de ese año mi amigo debió abandonar el liceo, yo seguí viéndolo, no como a un reprobo sino como a un camarada irreemplazable. Me juntaba con él los domingos en la tarde y nos

íbamos al cerro Santa Lucía. González Vera hacía casi todo el gasto de la conversación, limitándome yo a escucharle, embebido. Allí, a la sombra de los pimientos olorosos, percibiendo el hálito de la ciudad, González Vera me recitaba poemas de énfasis volcánico, me noticiaba de sus lecturas de Zola, Gorki, Kropotkin, y se refería con unción a sus hermanos los anarquistas. En esto último disentíamos amistosamente. Mientras para mí los anarquistas eran seres peligrosos, preocupados sólo de disminuir el número de reyes, para mi amigo eran iluminados que poseían el secreto de la redención social. Creo que ambos estábamos honestamente equivocados. Otras veces González Vera sacaba rugosos papeles de sus abultados bolsillos y me leía cartas de sus hermanos de credo. Recuerdo nítidamente uno que le escribía: "Aquí estoy, hermano, en Valparaíso, buscando pega. Mientras tanto vivo en los palacios de oro del silencio. ..". Encontré de acabada perfección esta imagen relativa al silencio, y muy cumplidamente pedí permiso a González Vera para usarla en mi correspondencia, a lo que mi amigo accedió con el desprendimiento de un príncipe.

En estas reuniones dominicales, González Vera me leyó sus primeros balbuceos literarios. Se estrenó con una estampa sobre Semana Santa que estuvo a punto de provocar nuestra ruptura. En aquel esbozo González Vera describía su visita a una iglesia, y refiriéndose a una ceremonia ritual de Jueves Santo, decía: "Los frailes abrían y cerraban los hocicos mascando letanías. ..". No me pareció pulcra ni ajustada la expresión "hocicos" y así se lo hice ver. Mi amigo la defendió con ardimiento y, como ninguno de los dos cediera, nos separamos fríamente. Mas al domingo siguiente nos volvimos a juntar, olvidados de todo. Otra vez González Vera me leyó un apunte que había escrito para una novela que, según él, tenía en barbecho; contaba entonces 16 años. Era un retazo de conversación que trataré de reproducir tal como lo conserva mi memoria:

"El hijo del burgués. Padre, fui a la Exposición de Animales y vi el cerdo premiado, pesa cien kilos y es lindo".

"El burgués (como rumiando). ¡Hum! Cien kilos a $ 50 el kilo hacen $ 5.000. Buena plata".

Cuando empezaban a prenderse las farolas de la ciudad, bajábamos del Santa Lucía y aquí venía una parte embarazosa para mí. González Vera, asiéndome fuertemente de un brazo, se dirigía al centro entonando en alta voz la Internacional:

Arriba los pobres del mundo;

de pie, los esclavos sin pan ...

En esta guisa llegábamos hasta la Plaza de Armas, González Vera cantando con inextinguible brío y yo pidiéndole con mucho comedimiento que morigerara el tono.

Nuestras entrevistas se suspendieron un día, no recuerdo por qué, y ya hacía un buen par de años que no lo divisaba cuando aquella mañana de otoño nos encontramos en el Parque Forestal.

Me acogió, como queda dicho, con desbordante alegría.

— ¡Venga para acá! ¿qué se había hecho el pequeño bribón?

Antes que le contestara, me llevó donde un muchachón que, agachado sobre una acequia de riego, mojaba su selvática cabellera negra.

—Voy a presentarle —prosiguió González Vera— al mejor amigo de mis últimos tiempos y que también lo será de Ud.

Mientras hacía el panegírico de su amigo, éste se incorporó lentamente. Era un gigante de dieciocho años, de rostro moreno, rudo e impasible. Parecía tallado en piedra. Sus ojos negrísimos, bajo la maraña de las cejas, miraban con gravedad. Me tendió, en silencio, su manaza y yo sentí crujir los huesos de la mía.

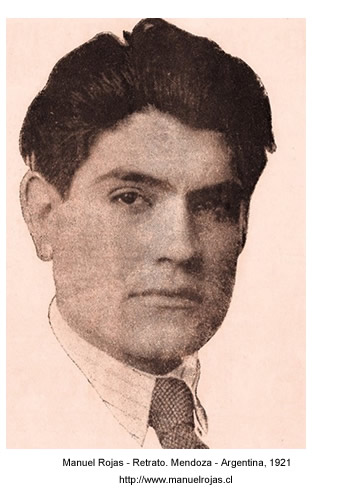

—Me llamo Manuel Rojas —dijo y calló.

González Vera acotó:

—No le tenga miedo. Es así. Sólo cuando está muy locuaz dice hasta diez palabras seguidas.

Paseando bajo los plátanos orientales cuyas hojas tostadas caían, incesantes, sobre nuestras cabezas, González Vera dijo que ya que el azar nos había reunido, debíamos formar una hermandad literaria. Yo accedí fervorosamente. Manuel Rojas emitió un gruñido que González Vera tradujo:

—Dice que está de acuerdo.

Desde entonces empezamos a reunimos regularmente los días lunes, sin sospechar por cierto que ese día ya lo había inmortalizado Sainte-Beuve. Sus Causeries du lundi tuvieron pues una moceril versión chilena en un rincón del Parque Forestal de Santiago.

En nuestras reuniones se platicaba de libros y autores, se derribaban ídolos literarios, se erigían otros pocos y se leían páginas de autores inéditos.

En nuestras reuniones se platicaba de libros y autores, se derribaban ídolos literarios, se erigían otros pocos y se leían páginas de autores inéditos.

La concurrencia iba variando constantemente. Aparte de los tres fundadores, los más asiduos eran Aurelio Centurión, que después fue alto funcionario de la Universidad, Carlos Caro, que años más tarde iba a asumir la dirección de la revista Claridad, el escultor

Cruz, Julio Barahona, a quien nadie le conoció el metal de voz sin ser mudo, y muchos otros que se han ido desvaneciendo en la sombra del tiempo.

Al comienzo asistió también Antonio Acevedo Hernández. La primera vez que apareció, me sentí sobrecogido ante su desmesurada melena y sus alpargatas apostólicas. Nos empezó a repartir higos que sacaba de un bolsillo del pantalón y que los presentes masticaban con precaución. Yo no me los comí porque los encontré muy calientes. Mientras repartía sus frutas, hablaba de sí mismo, embargado de admiración. Una tarde llegó diciéndonos:

—Muchachos, acabo de terminar mi tragedia bíblica Caín. Es una obra maestra, una de esas obras que, después de escribirlas, hay que matarse.

Empero determinó seguir viviendo.

Acevedo Hernández fue raleando sus visitas hasta desaparecer. Nos privó de su gustosa presencia y también de sus higos con calor de humanidad.

Otro que pasó como un meteoro fue Domingo Gómez Rojas. Asistió una sola vez. Escuchó un rato en silencio, con una sutil sonrisa colgada del bigotillo. Luego se largó a hablar, y como no tuvo ningún disturbio respiratorio, nadie más pudo meter baza. Era un charlador inagotable, munificente, maravilloso. Partiendo de cualquier minucia, se remontaba a lo más excelso del universo. Le gustaba pasmar a sus oyentes con sus inauditas acrobacias verbales. Domingo Gómez Rojas no volvió a nuestros lunes. Eramos demasiado pequeñitos para el joven maestro de Ars.

Cuando en las reuniones ya se habían cambiado bastantes críticas y anécdotas y se había demolido una cuota adecuada de viejos, González Vera se trajinaba los bolsillos, murmurando:

—No sé si me acordé de traer lo último que he escrito. ¡Vaya! aquí está.

Nos mostraba unas hojas de cuaderno escolar garrapateada con su letra angulosa que parecía trazada con aguja de sismógrafo. Sin preguntarnos nada, se ponía a leer esas páginas que, andando el tiempo y con las debidas enmiendas que han hecho de él un estilista, se convertirían en El Conventillo [1]. En realidad, la suya no era lectura corriente; era más bien una representación, ya que, a medida que aparecían los personajes, González Vera adoptaba los acentos y ademanes característicos de cada uno. La fidelidad asombrosa con que González Vera reproducía las voces y gestos del pescadero, de la tísica, del remendón, de Margarita y demás moradores del conventillo, herían de tal modo mi imaginación que solían acometerme accesos de risa incontenible. Este insólito homenaje a su arte múltiple, no siempre el homenajeado lo recibía con benevolencia y en términos folklóricos me pedía más circunspección.

Aparte de González Vera, leía, aunque a las perdidas, Manuel Rojas. Sus originales estaban escritos con su letra ancha, regular y poderosa en grandes hojas. Sólo nos leyó versos y, entre ellos, recuerdo Abs que todavía conserva vigencia poética. Sus estrofas nos las aprendimos de memoria, especialmente:

Nunca podremos darnos de lleno en la canción;

siempre ha de quedar algo dentro del corazón.

¿Quién sabrá la belleza de lo que no se pudo

mostrar al sol y al viento, como un cuerpo desnudo? [2]

En otra ocasión nos leyó con su voz lenta y ronca un verso. ¡Un solo verso de cierto poema que se proponía escribir sobre el alba! Ese verso, el único salvado de un mar de versos tachados, puesto cuidadosamente en limpio, decía:

Yo soy como el principio de la diafanidad...

En cierta oportunidad, Manuel Rojas nos narró con potente colorido una aventura vivida por él en plena cordillera al pasar cuando muchacho de Argentina a Chile. Tiempo después esa travesía la vertió en el relato Laguna, y no pude ocultarle mi decepción al comparar lo narrado con lo escrito. El metal en fusión que, con todas sus impurezas bulle como un torrente de fuego, no es comparable con el mismo metal ya apagado y frío.

Un lunes Manuel Rojas nos dijo, sacando un libro de la faltriquera:

—Anoche casi he llorado leyendo un cuento que sale aquí. Se trata de un estudiante serbio que va a proseguir sus estudios a una Universidad rusa; pero sus compañeros no lo quieren, lo hostilizan y le instan a que se vaya. Una noche un estudiante canta una canción transida de sentimiento cuyo estribillo es:

Buenas noches a todos

los cansados de la vida ... ;

pero es mejor que les lea el cuento.

Y en medio de un hondo silencio, bajo los árboles del Parque nos leyó El extranjero de Andreiev. Con el ánimo ya predispuesto, se habló después de lo corrosivo que es el pensamiento, de la soledad que acompaña al hombre durante toda la vida y de la inutilidad de todo. Uno de los presentes sugirió: ¿por qué no asociarnos para irnos acostumbrando a desaparecer voluntariamente? Nos miramos. Cada cual creyó ver en los demás alguien que con seguridad nos iba a preceder, e invadidos de tierna piedad por ellos, aprobamos la sugerencia.

—Esta hermandad debe llamarse "Los cansados de la vida", concluyó Manuel Rojas.

Y fue así como, en un transparente atardecer con olor a polen y entre muchachas apetecibles que pasaban al alcance de nuestros sentidos, nació este modestísimo club de suicidas.

Fueron sus fundadores Manuel Rojas, González Vera, Carlos Caro y el que escribe esta crónica [3]. Por decisión unánime se estatuyó que los que quisieran incorporarse a esta hermandad y estuvieran acordes con sus fines, deberían ser iniciados conforme un rito que dejara indeleble recuerdo en el nuevo hermano.

Nos llovieron las solicitudes de ingreso. Nunca creímos que hubiese tanta gente desesperada en el planeta. Honramos con la primacía a Alberto Rojas Jiménez, poeta casi niño que, por lo mismo, sería bien acogido por los dioses.

La iniciación de este primer prosélito se efectuó en el cuarto que ocupaba González Vera en un conventillo de la calle Dardignac.

Abierta la sesión, Manuel Rojas leyó a la temblona luz de una vela (el morador no disponía de otra clase de alumbrado) la historia de alguien que nos había precedido en el gran viaje. Era, según dijo, un mozo estoico que paso a paso había llegado hasta la puerta tras la cual Ella aguarda, en perenne vigilia. Sin que le flaqueara el pulso, aquel hermano había abierto la puerta voluntariamente...

Se hizo un silencio. Luego Manuel Rojas, con adusta entonación anunció:

—Esta noche se va a iniciar un nuevo hermano, y este privilegio ha recaído en el poeta Alberto Rojas Jiménez. La iniciación será personal y secreta.

Abandonamos el cuarto, y Manuel Rojas, que se había quedado adentro, después de extinguir la vela salió. Dirigiéndose a Rojas Jiménez le dijo, mientras le pasaba con solemnidad una cajetilla de fósforos:

—Entra. En esta cajetilla hay un solo fósforo. Cuando estés en la pieza a obscuras, enciéndelo, y si lo que vean tus ojos eres capaz de resistirlo durante cinco minutos sin gritar, te recibiremos como hermano. Serás un "cansado de la vida" más.

Titubeó un instante el poeta mirando alternativamente el cuarto en tinieblas y el fósforo solitario. Penetró, por fin, sin apuro.

Con el corazón palpitante, esperamos afuera. Mas no habían transcurrido ni treinta segundos cuando a los gritos de ¡abran! ¡abran, por favor! Manuel Rojas debió abrir la puerta que estaba con llave. Salió el poeta niño, pálido, sacudido por nervioso temblor y con la frente mojada de transpiración.

—¿Y? —preguntaron todos.

—No sé ... no me atreví a encender el fósforo ... ¡Tuve miedo!

Hubo disimulados reproches por esa falta de coraje; pero nadie se ofreció a entrar en su reemplazo.

Si el poeta Alberto Rojas Jiménez hubiera encendido el único fósforo con que entró al cuarto ¿qué habría visto?

Habría visto en la mesa, sobre un paño negro, la mano ensangrentada de una mujer, con los dedos crispados como garras. Nada de particular. Después de todo, una mano en tal actitud felina, habría sido más peligrosa en una mujer viva.

¿De dónde salió esa mano? Se va a aclarar aquí el misterio de un crimen que durante casi medio siglo ha estado en la penumbra.

Yo estudiaba a la sazón medicina, y se me confirió el honor de procurarme una pieza anatómica para presentarla en la primera iniciación. En la hermandad "Los cansados de la vida" no se discutía, se obedecía. Me fui pues al pabellón de Anatomía de la vieja Escuela de Medicina, me puse mi delantal y, armado de bisturí y tijeras, desarticulé la mano de una viejecilla yacente.

Esa mano, de trágico aspecto para un profano, pero todo un tesoro para un estudiante de medicina, fue la que no se atrevió a contemplar nuestro amigo poeta. Malograda la iniciación, regresé con la mano en el bolsillo a mi casa y me dormí como un ángel. Temprano, me despertó la tremolina que hacía doña Blanca, mi gata, tratando de abrir el envoltorio de la mano. Alcancé a quitárselo a tiempo.

A eso de la oración, me anunciaron la visita de Héctor Cáceres, ex condiscípulo y pintor bohemio. No encendí la lámpara y lo saludé con gran efusión. El pintor sofocó un grito al apretar —según dijo— una pegajosa mano de hielo. Escamoteé la mano de la viejecilla y, prendiendo la luz, le mostré la mía al estupefacto bohemio. —Es raro ... —balbuceó.

Yo moví la cabeza como lo hacen los moralistas mientras le decía: —Veo que empiezas a sufrir alucinaciones, Héctor, déjate de malas juntas.

Al filo de la medianoche, salí a pasearme orillando el parapeto del Mapocho. Había neblina y yo iba y venía como un fantasma entre los árboles velados y el río invisible. Cuidadosamente empaquetada con papel nuevecito y una cinta de color, dejé escurrir la mano hasta el suelo.

Al otro día aparecieron en la prensa titulares como éstos que pusieron nerviosísimas a ciertas señoras tenidas por virtuosas: "Nuevo crimen. Hermosa mujer descuartizada por amor. Sólo se ha encontrado una mano. La policía busca las demás partes de la bella asesinada. Más detalles mañana".

Desde entonces han pasado cuarenta y ocho años. Creo que es demasiado tarde para entregarme a la justicia.

* * *

Notas

[1] Este relato, junto con Una mujer, los publicó González Vera en 1923 bajo el título de Vidas mínimas (Editorial Cosmos)

[2] El poema Abs se publicó por primera vez en la fenecida revista Selva Lírica correspondiente a agosto de 1918.

[3] Los cuatro continuaban vivos en el verano de 1966.