Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Rosamel del Valle | Hernán Castellano Girón | Autores |

Para una re / lectura de Rosamel del Valle[1]

Por Hernán Castellano Girón

California Polytechnic State University San Luis Obispo.

En "Con tanto tiempo encima" : aportes de literatura latinoamericana en homenaje a Pedro Lastra.

La Paz, Bolivia. Plural Editores : Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UMSA

Tweet .. .. .. .. ..

Chile: país de poetas, país de mitos

Se ha dicho: Chile país de poetas. Esto, a menudo fuera de sus fronteras. Dentro de ellas, el número de las cualidades autóctonas que postulan a un récord mundial crece: las más bellas mujeres, el mejor vino, el mar más generoso y abundante de fauna y criaturas mitológicas —éstas, las públicamente reconocidas— y también la más bella Canción Nacional —segunda después de la Marsellesa, se aclara posteriormente en un concurso internacional de Himnos Patrios verificado en fecha incierta.

Se podría afirmar que Chile es un país de mitos, pequeños y grandes, insignificantes y pintorescos los primeros, peligrosos en cambio los segundos. Los años relativamente recientes, con todos los trágicos sucesos que siguieron a la catástrofe cívica de 1973, parecieran haber destruido, si no todos los mitos, al menos los de más frecuente recurrir y acaso —nos auguramos— se ha debilitado la tendencia a generarlos y a cultivarlos. Creemos que hay un cambio muy vasto en los códigos de percepción y de valoración, y en esta clave también se puede inscribir nuestra historia, ya no tan reciente: mientras revisamos este manuscrito se cumplen veinticuatro años de la infausta fecha anotada.

Dentro de este nuevo y metamórfico contexto hemos percibido, con la fuerza de la experiencia vivida en carne propia, la debilidad e incluso vaciedad de esa vieja realidad institucional y política y se ha manifestado también, como en una radiografía, un esqueleto cultural —¡un esqueleto viviente!— que debemos conservar y defender como escritores y artistas perteneciente a una época terrible y radiante.

Los chilenos, con respecto del dominio artístico, hemos vivido con las ataduras epidérmicas de los mitos de las Grandes Figuras, creándose así una especie de arte oficial con un número variable de Grandes y dejando de lado, ignorando a un número significativo de creadores esenciales que forman un verdadero arte sumergido, una constelación de voces que proviene de muchos lenguajes diferentes.

Poetas, músicos y pintores[2] vivos sólo por referencias, forman una especie de "equipo deportivo fantasma" que juega un arduo match contra la institución del inmovilismo. Nos cabe buscar un modo de rasgar el olvido injusto de una cultura, porque en ese olvido, que se torna contagioso, vamos impregnándonos poco a poco varias generaciones de creadores chilenos, considerados los avatares de la diáspora de 1973-1989 y el aislamiento de los que permanecieron en tierra firme, ante la indiferencia de tantas buenas conciencias del mundo, que en septiembre de 1973 derramaban lágrimas de sinceridad probable.

Dos nóbeles diversosEn consecuencia o en hipótesis la única referencia fija en esta especie de prolongado o perpetuo naufragio concierne a la poesía chilena: dos premios Nóbel son un buen porcentaje de gloria por habitante aunque ya lo sea menos por kilómetro cuadrado de superficie territorial. Debemos tomar en cuenta que hay regiones que son interminables soledades, visitadas, todavía hoy, sólo por el viento puelche y por los lobos marinos.

Dos genios demarcan esta dimensión del rostro multiforme de nuestra poesía: mundialmente conocido el uno, Pablo Neruda, estudiado y escrutado hasta en los menores detalles de vida y obra, y prácticamente una desconocida la otra, Gabriela Mistral, aún al presente, para el mundo donde vivió y murió después de volver una sola vez a la patria, mientras Chile dormía un sueño agitado bajo la férula, esta vez constitucional y sólo disimuladamente castrense, del General Carlos Ibáñez en su segundo mandato.

En 1954 se hizo un gran homenaje a Gabriela Mistral en el Estadio Nacional (que después conoció momentos ciertamente peores) donde los niños de las escuelas públicas cantaron sus rondas y se le ofreció entonces —acaso porque otra cosa no era posible— sitio de honor al lado del General que, embarazado como todo uniformado en vecindad de un poeta, parecía más rojo y sanguíneo que de costumbre.

Yo asistí a este espectáculo doloroso, a pocos metros de la tribuna, junto a los compañeros del liceo, llevados especialmente para el acto. Todo pretexto para perder clases era bueno: tanto valía ir allí, pero nada especial nos motivaba a hacerlo. La figura de la Mistral nos parecía envuelta en la bruma de lo irremediablemente ajeno y lejano. No teníamos ningún sentido de los valores, sencillamente porque nadie nos los había enseñado con autoridad de verdadero maestro.

Allí la Mistral, con su voz gangosa de anciana maestra, que sabía acoger al mismo tiempo el matiz de lo infinitamente tierno y lo infinitamente cansado, agradeció "al General Ibáñez por haber hecho la Reforma Agraria en Chile". Será difícil que en el mundo se haya dado una gaffe más patética, al menos por parte de un premio Nóbel. No recordamos la respuesta del general, si la hubo.

Para recoger la historia sumergidaLa macro y micro historia de Chile ha participado activamente de ese estilo de convivencia y supervivencia nacional. Ha sido muy difícil, por lo tanto, y acaso imposible para algunos poetas en su vida, torcer esa hilación, cambiar el Parnaso criollo, derribar posturas y visajes insoportables, o cambiar el orden en el ranking, cuyas reglas del juego locales, implacables en su provinciana acritud, se imponen para obtener una mortalidad a su medida.

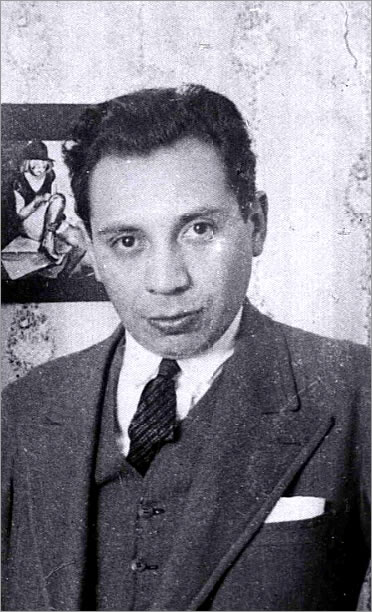

Un poeta como Rosamel de Valle, alejado de cenáculos, grupos y padrinazgos, que vivió gran parte de su vida fuera del país —aun cuando su presencia vital en Chile fue constante a través de sus libros y sus célebres crónicas de La Nación—[3] fue casi inevitablemente sepultado por esa seudohistoria de la historia. Recordemos que la crítica literaria en Chile fue por décadas el dominio de lo arbitrario y lo impresionista, época en la cual Ricardo Latcham constituye una excepción honrosa. Baste citar "ese largo malentendido con la literatura"[4] que fue la vida de Hernán Díaz Arrieta /Alone para, si no entender, por lo menos explicar la ausencia de creadores tan significativos como Juan Emar, María Luisa Bombal (hasta hace poco) y Rosamel del Valle, de nuestra historia literaria oficial. Largo tiempo habría de pasar antes de cambiar el nivel del análisis. Todavía más tiempo habría de pasar para cambiar de signo y de método analítico.

Rosamel del Valle vivió en cierto modo sumergido en vida, después de muerto, ignorado. En Venezuela el poeta ha encontrado una memoria más justiciera que en la propia patria. Su novela surrealista Eva y la fuga, escrita en 1930, y que permanece como una obra de actualísima lectura y vigencia, fue publicada por primera vez en 1970, precisamente en Venezuela, a cinco años de la muerte del poeta y a más de cuarenta años de ser escrita.[5]

El árbol de la poesía chilena: semillasA un primer examen, no necesariamente superficial, la poesía chilena del siglo XX aparece como un proteus de generación espontánea. Hay, en efecto, un vacío que parte de las figuras paramitológicas de Ercilla y Pedro de Oña, y sólo se empieza a ver alguna forma concreta en las primeras décadas de este siglo, cuando empiezan a manifestarse las primeras grandes figuras de nuestra modernidad, Pedro Antonio González, Carlos Pezoa Véliz, Gabriela Mistral y Vicente Huidobro en una primera instancia temporal, y luego Pablo Neruda, con la constante presencia catálica y la renovación incesante que caracterizan su obra.

No debemos olvidar tampoco a poderosas voces, truncas en distinta época y lugar y por no muy diversas razones, figuras tan distantes y tan cercanas al pathos vernáculo como el citado Carlos Pezoa Véliz en los primeros años de este siglo, y también Pablo de Rokha, anterior de poco a Neruda y creador él mismo de un lenguaje que apuntaba hacia una cosmogonía americana que pudo representar una instancia válida para la evolución de la poesía chilena.[6] Esta fallida o trunca cosmogonía, que de Rokha venía desarrollando desde antes de 1920 (Los gemidos es de 1922), puede considerarse premonitoria. El joven poeta y estudioso chileno Miguel Vicuña Navarro, hijo de los poetas José Miguel Vicuña y Eliana Navarro, dice que Huidobro y de Rokha fueron "los primeros antipoetas de Chile",[7] llevando así las raíces del árbol y sus nervaduras a una profundidad antes no expresada.

Es cierto que en la Colonia y el siglo XX hay un vasto espacio de tiempo y que, al menos en Chile, una de las guerras más largas de la historia humana se había prolongado por más de trescientos años. La guerra araucana o guerra de la Frontera ocupó el lugar de los poemas y novelas que permanecieron en el limbo.

No es muy diferente, sin embargo, la situación en el resto de Hispanoamérica y aun en la Península, bajo tan diferentes condiciones históricas. Entre los gigantes del barroco y la voz fundadora y revolucionaria de José Martí, sólo Gustavo Adolfo Bécquer[8] se salvará íntegro con su voz tenue y llena de climas y sonoridades inéditas en la constructiva corrosión del tiempo.

Las promociones literarias se han sucedido, buscándoseles o adjudicándoseles filiación en corrientes, contracorrientes y generaciones. Creemos que es mucho más útil y esclarecedor —que no necesariamente son la misma cosa— leer estas obras en un contexto mayor, en el ámbito dialético y fecundo de un proceso iniciado con la fundación martiana y que al presente está muy lejos de agotarse.

Es lo que Octavio Paz, Saúl Yurkievich, Ricardo Gullón e Iván Schulman, entre otros, han definido como la Modernidad hispanoamericana, un concepto integrador de verdades dinámicas que unifica, en la síntesis dialéctica de los contrarios, a dos procesos o momentos como el modernismo y la vanguardia, que siempre fueron estudiados separadamente según la tradición crítica y donde aún los mismos protagonistas se consideraron como irreductibles contrincantes. La insólita oposición de Huidobro al surrealismo, por ejemplo,[9] se puede leer de esta manera como la integración / contraste que necesariamente debe haber entre elementos o fenómenos que son los protagonistas de una crisis y su tiempo.

Así se ve el tejido desde la altura, su diseño se percibe con claridad, los hilos que los poetas trazaron con sus obras y sus vidas —aquéllas truncas y las definitivas, que formaron un lenguaje y una poética— cobran sentido y su lectura y relectura es posible en un contexto contemporáneo.

El árbol de la poesía chilena: raícesRaíces profundas nutren tanto las presencias como los olvidos en la poesía chilena e hispanoamericana. Braulio Arenas, en su prólogo a las Obras Completas de Vicente Huidobro (15-16), dice que Darío resolvió la "pugna clasicismo-romanticismo" con su voz "augural" y su "dictadura celeste" y señala como un texto de importancia capital, no sólo en el ámbito de la poesía, al poema de Mallarmé Un coup de dés jamais n'abolirá hazard (1897), por su disposición especial, precursora del caligrama apollineriano-huidobriano e inclusive de la poesía visiva que haría irrupción muchos años más tarde en los grupos artísticos de las diferentes vanguardias internacionales. Esta última referencia configura un aspecto de la revolución visual de la poesía anterior a la vanguardia, cuya importancia y persistencia en el tiempo no deberán ser subestimadas.

Sin embargo, la alusión de Arenas a Darío refleja una visión crítica tradicional que le otorga el papel principal y central en la evolución / crisis de la modernidad en las letras hispanoamericanas. Cierto es que su voz es importante, pero no es menos cierto que fue José Martí quien empezó este proceso años antes, en la explosión de mecánicas lingüístico-poéticas de su prosa.[10] Recuérdese el prólogo martiano al Poema del Niágara (1883), donde revolucionarias visiones / concepciones poéticas se mezclan en una imaginería todavía inédita en nuestra lengua. En Ismaelillo (1882), Martí despliega cromatismos y metáforas en formas inusuales en más de una dimensión, abriendo a la poesía espacios físicos a partir de la función cromático-pictórica del texto. Extraños símbolos de aves y colores plasman imágenes de un dinamismo nuevo, tendiendo hacia una cosmogonía americana.[11]

Apenas veinte años después, el uruguayo Julio Herrera y Reissig, al que Neruda justamente llama "segundo Lautréamont",[12] en los primeros años del siglo realizó una revolución en la imagen poética trastocando significantes, vitalizando adjetivos, inventando morfemas y dando sentido lírico o, lo que es más importante, antilírico, a vocablos extraídos de ámbitos impensables para un texto poético, como electrólisis, espectroscopio, parasitario, bituminoso, anestesia, hiperestesia, aneurisma y otros muchos, empleados en forma provocatoria: "Obseden los camalotes / como torvos hugonotes / de una muda emigración..." ("Desolación absurda", 1902), como también en un mordaz trastocamiento de los sentidos del gusto y de gusto de los sentidos de su tiempo:

En el cementerio pasma

la Muerte un zurdo can-can;

ladra en un perro Satán,

y un profesor rascahuesos

trabuca en hipos aviesos

el carnaval de Schumann.

("Tertulia lunática", 1909)[13]Muy importante es Herrera entonces para la formación de la imagen nerudiana posterior, por ejemplo en la alteración de la mecánica normal de los adjetivos, que es uno de los mecanismos más característicos de la poética nerudiana,[14] como también en todo el filón de la llamada antipoesía.[15] Guillermo de Torre —que tan injusto fuera con Vicente Huidobro, al pretender negarle la paternidad del creacionismo—[16] rompe lanzas algo tardías a favor de este gran solitario, Herrera, en su carácter de precursor del gran paso adelante de la poesía de habla hispana que significó la aparición de Huidobro y luego la de Neruda y Vallejo.

Fue el comienzo de un proceso de profundización de conciencias y procedimientos de escritura que habría de culminar con poetas y prosistas nacidos en tiempos muy distantes, inclusive los más recientes, cuando se ha llegado a advertir que el cometido final del escritor latinoamericano, si se puede hablar de ello, consiste en plasmar una identidad americana en el plano del texto, acaso fundarla allí donde no existe. Es una motivación no expresada teóricamente, pero que forma el eje central de obras formalmente tan dispares como las de Pablo Neruda, César Vallejo, Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier, para sólo nombrar algunos de los más destacados.

Lo que inicialmente fue transposición, mímesis, asimilación de códigos ajenos —el clasicismo, el mundo antiguo, las Sagradas Escrituras— y una forma de apropiación de sus colores y sonidos, se convirtió en algo mucho más profundo: la necesidad de establecer el propio código, fundar el propio idioma, dar forma y vida a los propios símbolos y a la propia mitología.

Herrera y Reissig es el ejemplo extremo, el punto álgido de la coagulación más temprana en el aludido proceso substancializador de las palabras.[17] En ese aspecto su obra es fundamental —aparte de los temas que abordó, no muy diferentes a los de otros representantes del modernismo, caracterizándose por una forma de predominio por la búsqueda o exploración de la dimensión nocturna y el periplo metafísico disfrazado de aventura o cavalcade (por ejemplo, en el poema largo "La vida", de 1900).

No es por casualidad o por exceso que señalamos estos momentos de ruptura en la poesía hispanoamericana. Apuntamos a un objetivo bien preciso: señalar las semillas y raíces, a menudo invisibles para más de una generación, que Rosamel del Valle encontró y debió utilizar para su nutrición de poeta, cuando comenzó a escribir y a promover activamente el ambiente cultural de Chile a principios de la década del veinte.[18] Ya Huidobro había lanzado hacía años ("Non serviam" es de 1914, y el programa del creacionismo, de 1916) sus primeros postulados: "del hombre-espejo hacia el hombre-dios" y "la primera condición del poeta es crear, la segunda crear, y la tercera, crear" ("Manifiestos" en Obras Completas, 658-673).

Para nosotros resulta cierto que la poética de autores como Rosamel del Valle y el cauce de los muchos que después mostraron significativas afinidades durante la vanguardia y también después parte, en cuanto a sus fuentes hispanoamericanas, precisamente de la fundación martiana, de las extravagancias lingüísticas de Herrera y Reissig, y en el ámbito nacional, directamente de la ruptura / apertura / fundación huidobriana. En ésta empieza el tronco real de la poesía chilena moderna, cuyas ramas/ raíces ya comienzan entonces a bifurcarse. Extraño Nepenthes el árbol de nuestra poesía: ramas subterráneas, raíces aéreas, semillas voladoras. Estas indican que las coordenadas espacio-temporales de su materia no son todo lo regulares, cartesianas, simétricas y divisibles como lo quisiera la crítica tradicional. Estos primeros pasos programáticos fueron dados también por el joven Rosamel del Valle y luego vinieron aquellos de la concretización/ purificación de la imagen. El joven poeta habría de recorrer ese camino junto a sus maestros, algunos poco mayores de edad, pero más ricos de experiencia, como Huidobro o Pablo de Rokha.

Según Braulio Arenas, Huidobro realizó caligramas ya en 1913, antes que ningún otro escritor, incluido Apollinaire, considerado el padre de esta forma poética tan característica de la modernidad ("Prólogo" Vicente Huidobro Obras Completas, 18-19).

La búsqueda huidobriana se desarrolló primero en la dimensión espacial y en la teórica, y luego en lo profundo de la imagen y sus dimensiones metafísicas. Faltaba un buceo todavía más hondo en los misterios de la materia y su doloroso periplo entre la conciencia y el caos, entre el ser y la nada, lo que entre nosotros latinoamericanos significa precisamente la ausencia de un sistema de signos, la falta de una forma decantada de expresión, búsqueda que aún hoy está lejos de cerrarse.

John Felstiner fija el momento en que la conciencia poética cuajaría en el lenguaje que pasa del modernismo a la vanguardia en el inicio de Residencia en la tierra de Pablo Neruda, llamándolo the breakthrough of 'Galope Muerto' ("la irrupción/ruptura de 'Galope muerto').[19] Ello ocurriría en 1926 cuando Neruda publica en Claridad el célebre texto que luego iniciaría la primera Residencia, a sólo cuatro años de su adolescente "Canción de la fiesta".[20]

Para ser justos hay que recordar que ya en 1918 Huidobro había publicado Ecuatorial y Poemas árticos, como también había escrito la primera versión de su revolucionario Altazor, anticipando en algunos años la ruptura vanguardista señalada por Felstiner. Nosotros, en todo caso, de ninguna manera consideramos dicha ruptura como la negación o superación del modernismo, sino la etapa natural de evolución del mismo, e íntimamente conectada a él.

Pero el joven Rosamel del Valle había ya recogido estos signos y comenzaba a integrarlos en un sistema personal, un lenguaje propio. Mirador, su primer libro, en coincidencia no casual con el "Galope muerto" nerudiano, también se publicaría en 1926.

El velo crítico: necesarias puntualizacionesCuando don Marcelino Menéndez y Pelayo —"príncipe de los críticos literarios de España", según Raúl Silva Castro—[21] puso aparentemente una lápida sobre la poesía chilena, señalando una incapacidad de los nativos de Chile para producirla, estaba constatando un hecho que ahora, en base a otras perspectivas y moviéndonos en otros niveles, atribuimos a circunstancias histórico-culturales pertenecientes, por tanto, al devenir, a la evolución, al cambio. Por el contrario, el "príncipe crítico" funda la limitación artística en que:

El carácter del pueblo chileno, como el de sus progenitores, vascongados en gran parte, es positivo, práctico, sesudo, poco inclinado a idealidades. Esta limitación artística está bien compensada por excelencias más raras y más útiles en la vida de las naciones; pero hasta ahora es evidente e innegable. No pretendemos que esto haya de durar siempre. Dios hace nacer el genio poético donde quiere, y no hay nación ni raza que esté desheredada de este don divino (citado por Raúl Silva Castro en El modernismo..., 49).

Para rebatir esta proposición derogativa, en la obra citada Silva Castro contraataca, suministrando otros nombres, no demasiados: Pedro

Antonio González, Julio Vicuña Cifuentes, Ricardo Fernández Montalva, Gustavo Valledor Sánchez y Abelardo Varela. Aunque de por sí escaso, ese "don divino" no nos estaría negado.No citaríamos este choque de provincialismos (choque de tortugas, diría alguno perteneciente a nuestra generación socarrona) si esa circunstancia no hubiera sido superada y no hubiera prevalecido la situación basal que provocó dichos juicios: una perspectiva crítica que ha persistido, de una u otra manera, prácticamente hasta nuestros días. Silva Castro contradice a Menéndez y Pelayo en 1965 desde un punto de vista similar al del crítico hispano mostrando que:

un puñado de chilenos, ajenos tal vez en absoluto al concepto que de ellos se tenía en el extranjero, trabajaban con entusiasmo y denuedo en sus labores literarias, procurando explorar a fondo el tesoro interior de que cada artista se reconoce dueño (El modernismo..., 64).

Es necesario mencionar que ya en 1957 habían aparecido trabajos de Iván Schulman desde una perspectiva completamente nueva.[22] Retornando al libro de Raúl Silva Castro, éste sostiene dos errores críticos de grueso calibre: adjudica a Darío la única y mesiánica tarea de formar el movimiento modernista y descalifica a Huidobro como un "talento poético de otro vuelo",[23] conceptos que un análisis actual no merecerían comentario ni cita, si no constituyeran todavía hoy la base de cierta crítica que ha retardado el conocimiento de la obra no sólo de Huidobro —definido en su verdadera importancia de fundador sólo recientemente— sino también de Rosamel del Valle.

Bastante camino deberemos recorrer en este parámetro invisible o equívoco hasta llegar al autor que nos ocupa. Más bien dicho, para descubrir el rostro poético de Rosamel del Valle, hay que rasgar el velo crítico, arbitrario e impresionista que pesa en mayor o menor grado sobre la literatura chilena.

Esta perspectiva unívoca tradicional se ha transmitido en el tiempo en lo que respecta a los críticos nacionales, suministrando posiblemente otro argumento contra la teoría generacional, inadvertido por sus sostenedores. En efecto: lo que debería dividir en cambio une por lo menos a cuatro generaciones de críticos, desde Domingo Amunátegui Solar y Hernán Díaz Arrieta a Raúl Silva Castro, Mario Rodríguez Fernández y otros aún más jóvenes, que se corresponden con más recientes promociones de escritores, poetas y novelistas, por ejemplo de la llamada "generación diezmada" de los escritores chilenos del exilio, es decir los que en la época del golpe de estado de 1973 teníamos entre treinta y cuarenta años de edad.[24]

Pero también en este exilio nos reunimos de las más variadas generaciones, desde aquellos nacidos durante la segunda década del siglo, como Gonzalo Rojas, Carlos Droguett o Volodia Teitelboim, con aquellos nacidos en los años veinte, treinta, cuarenta y aún después, escritores que emigraron siendo adolescentes al producirse "los hechos" de 1973.

Cuando se producen las primeras obras de la vanguardia nacional, por ejemplo, están naciendo críticos que iniciarían la obra de rescate de esa mitad en sombra de la poesía chilena, el árbol invisible.[25] Pero, como decíamos, este cometido no está claramente delineado y se ve entorpecido, por ejemplo, por la persistencia de un juicio generacional, preconizada tradicionalmente por más de un engolado academicismo, en Chile y en otros países, como también por una especie de solidaridad o sentido filosóficamente gregario, una motivación política y / o artística que ayudó a fundar y a divulgar conceptos tan arraigados y de uso común, como la llamada "generación del 38" y la "generación del 50", de pintoresca eclosión en momentos donde, al parecer, todavía era posible la polémica literaria en los términos filorománticos de otro tiempo y otro espacio.

Mario Rodríguez Fernández en El modernismo en Chile y en Hispanoamérica (Santiago: Instituto de Literatura Chilena, 1967), cuya edición reza "homenaje al centenario del nacimiento de Rubén Darío" después de descartar sin mayor examen como una "deformación causalista" la aseveración inicial de Federico de Onís[26] —quien hace más de medio siglo sugirió la explicación epocal desarrollada posteriormente por los teóricos de la modernidad como Iván Schulman, Octavio Paz, Saúl Yurkievich, Angel Rama y otros— afirma que "El Modernismo es la expresión de una sensibilidad generacional" (El modernismo en Chile..., 32). ¿Cuál sería esta generación? Rodríguez Fernández procura encasillarla entre los años 1890-1935 dividiéndolos, como es característico en este método, en subgrupos generacionales ("modernistas" y "mundonovistas" por ejemplo) que también obedecerían a fechas rígidamente estipuladas. Nos presenta luego a los escritores chilenos que, al caer bajo el influjo de Darío, cumplirían con los postulados que el vate nicaragüense fijó para "su" movimiento.

El aludido libro de Rodríguez no carece de ideas acertadas como la de resaltar, en el modernismo, "la libertad creadora, el sincretismo y el carácter polifacético que caracterizaron a este movimiento literario" (El modernismo en Chile..., 123). Esta idea, fecunda en sí misma, se ve neutralizada o desvirtuada por el zapato chino generacional y por la necesidad de señalar a Darío corno la única referencia o enlace para otorgar o negar la calidad de modernista a un escritor.

La explicación dada por Silva Castro respecto de la poética "anormal" del que podríamos considerar el fundador de la modernidad chilena, Pedro Antonio González (1863-1903), no está lejos de la idea general expuesta por Rodríguez Fernández. Según Silva Castro, González "desvía la contaminación modernista [sic] hasta el punto de que ésta viene a operar tardíamente en Chile, a pesar de haber sido este país la cuna del Modernismo, desde que Rubén Darío publicó en Valparaíso y en 1888 su primer libro modernista, Azul"[27] Difícilmente podríamos encontrar en tan pocas líneas más garrafales errores críticos. ¡El fundador/ iniciador de una época literaria en el ambiente nacional, aparecería aquí posponiéndola, sólo por no calzar con el esquema unívoco dariano!

No hemos mencionado hasta aquí el caso de Carlos Pezoa Véliz (1875-1908), acaso el primer antipoeta chileno. Este calificativo pertenece desde luego al acervo de la modernidad literaria, y corresponde a la actitud "diferente" que ha caracterizado, creemos, por lo menos a un importante filón o ascendiente en la poesía chilena y que interesa estudiar en el transcurso del tiempo, unificando la líneas fragmentadas y truncadas por la estratigrafía generacional.

Respecto de Pezoa Veliz, Silva Castro lo asimila como discípulo de Gutiérrez Nájera, "cuyas excentricidades adoraba" pero que, extrañamente, representaría "la idiosincrasia de sus compatriotas de la clase media para abajo". Termina calificándolo de "lírico independiente y audaz, en los propios días que el Modernismo decorativo llenaba de flores y de cisnes los jardines americanos, cisnes y flores que a Pezoa Véliz importaban poco o nada" (Panorama..., 20). Poco explica en realidad esta angulación crítica, más bien ocurre al contrario, porque trata de separar en dos corrientes o fracciones lo que en realidad son dos vertientes de un sólo momento literario / actual / artístico.Jaime Concha retoma el análisis de este gran desconocido (el modernismo chileno) bajo una angulación sociopolítica:

Tal es también la misión del modernismo: prolongar por el sonido de la palabra el alma de las mansiones burguesas, dar corporeidad a la atmósfera de los parques, un espacio estético donde lo único disonante es el "vulgo municipal y espeso" ("Pezoa Véliz y el 'modernismo chilenos'" Literatura Chilena, creación crítica 20 (Abril-Junio 1982): 18.

Si bien así podemos explicar una parte importante del proceso de la modernidad, ello no basta para explicar la existencia literaria del movimiento, como tampoco sus polifacéticas características. No basta calificar al modernismo como una expresión clasista, elitista, sino que hay que abarcar más, porque la literatura es claramente más que una expresión de la lucha de clases, aunque indudablemente participa de ella. Respecto de Pezoa Véliz, Concha, en el artículo citado, lo contrapone a Rubén Darío que:

en su poesía más renovadora, comienza cantando a los parques, esos oasis de armonía en medio de la fealdad ciudadana. Pezoa pinta, por el contrario, las plazas miserables de la gran ciudad... bocetos grises, casi oscuros, que están en los antípodas del arte de Darío, en la medida en que invierten el punto de vista de la riqueza y aplican elocuentemente la perspectiva y la visión de la miseria (Pezoa Véliz y..., 20).

Dice Saúl Yurkievich: "La poesía modernista es la caja de resonancia de las contradicciones y conflictos de su época. Refleja esa crisis de conciencia que generará la visión contemporánea del mundo"[28] Por lo tanto ¿por qué no tratar de unificar, viendo lo importante que conecta la actitud de Pezoa Veliz al modernismo en general, entendido como una vasta y profunda renovación a la vez que fundación?

Concha, más adelante en su artículo, dice que la breve vida de Pezoa Véliz fue "un desesperado esfuerzo por elaborar nuevas formas que respondan a las exigencias de este contexto" y que el poeta buscó revitalizar formas "bloqueadas por la ruptura modernista". Pezoa Véliz "reivindica el viejo romance, en su forma más arcaica, previa a la renovación dariana" (Pezoa 20).

Cabe preguntarse ¿he ahí todo? ¿Es sólo esa la contribución de Pezoa Véliz, servir de vehículo literario a la pugna de clases, que nosotros como chilenos seríamos los últimos en negar? Nicanor Parra, con voz más estentórea que convencida, dice en 1968 "Lo que sé es una cosa: que no fueron poetas populares,/ Fueron unos reverendos poetas burgueses"[29] Recogiendo esa dicotomía socio política, que plasma sólo en apariencia el célebre aforismo de Lautréamont "la poesía debe ser hecha por todos"[30] cuya aseveración se refería, pensamos, a una dimensión ontológica superior, más elevada en el 'oficio mayor'.

Mejor es, pensamos, recoger la antipoesía del desdichado y fugaz maestro Pezoa Veliz, a quien el propio Silva Castro llamó "voz de desesperación y de ira" (Panorama..., 69), en un solo gran momento de significación literaria, incluirlo en lo que de hecho es suyo, "modernizarlo", o sea verlo a la luz de la modernidad hispanoamericana. Sólo podemos apuntar desde estas páginas, a estas alturas, a lo que el poeta y crítico chileno Naín Nómez llama —con respecto de otro gran olvidado y mal comprendido poeta, Pablo de Rokha— "una situación de carencia que cuestiona la existencia de una ciencia literaria chilena desarrollada, capaz de dar cuenta cabal de sus escritores" y que "muestra las posibilidades reales que una cultura establecida tiene para reprimir, vaciar de contenido u oscurecer una obra al separarla de su sistema de representación social".[31]

Urge refundar bajo una visión coherente y viva lo que estaba petrificado en grupos, generaciones, subgeneraciones, tendencias y subtendencias. Jaime Concha reconoce la existencia de "un ala revolucionaria del modernismo en la obra de Martí" y sería deseable explorar también esa vertiente en otros autores, aunque no hayan sido en su vida pública revolucionarios y héroes como el apóstol cubano.

Podríamos postular la existencia de un modernismo corrosivo, fecundo y premonitor —por lo demás presente también en Darío— que expresa y se vale de mucho más que de ninfas y tritones"[32] y que incluye, por supuesto, el venero popular citado por Concha en Pezoa Véliz, cogenitor por lo menos de la moderna antipoesía.

Habría que refundar la crítica chilena como una forma de refundar la poesía, y así restituir a la luz poetas como Rosamel del Valle y Pablo de Rokha, que completarían el círculo que incluye el antipoema y el poema visión, el texto creacionista y la copla popular, frutos nuevos de muy antiguas raíces. Muy probablemente la antipoesía, lengua poética de la modernidad no sólo parriana, engloba a Huidobro, Rosamel del Valle, Pablo de Rokha y hasta a Neruda, que postuló también tempranamente una poesía "sin pureza":

una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos.[33]

No hay soluciones fáciles, atajaderos, cortacaminos críticos. La división y subdivisión, entendidos como un epistema crítico, son ciertamente menos eficaces que una forma de visión global. Esta totalidad ha tenido una aceptación difícil, o por lo menos ha tomado largo tiempo percibirla.

Planetas ocultos, genealogías posiblesClyde Tombaugh descubrió el planeta Plutón en 1930 y fue capaz de establecer exactamente su posición en el firmamento en base a las perturbaciones provocadas por este planeta, entonces hipotético, en las órbitas de Urano y Neptuno. Ahora se sospecha la existencia de un décimo planeta más allá de Plutón porque la existencia de un satélite suyo, descubierto en 1978, no basta para explicar ciertas anomalías de su órbita.

Sólo en una literatura bizarra como la chilena, sujeta a desapariciones tan fulminantes como las apariciones, a veces más significativas las primeras que las segundas, se podría echar mano a la astronomía para tratar de explicar su historia o antihistoria reciente. La masa gravitacional —en el sentido estilístico, formativo— de los principales ancestros literarios en el plano chileno, esto es Neruda y Huidobro entre los maestros antepasados, Nicanor Parra y Enrique Lihn entre los continuadores que configuran el puente hacia las voces nuevas y contemporáneas, los "novísimos" de los años sesenta, llamados del mismo modo en los años setenta, ochenta y noventa ¿ha sido suficiente para explicar todos los lenguajes, todos los matices poéticos que se han sucedido en más de tres décadas? Hasta un tiempo atrás, pareciera que sí, y bajo un examen superficial todavía lo parece. Todos seríamos hijos de la misma parra, vides retoñadas en la tierra ácida y por ello fecunda del antipoema.

La aparición, a principios de los años sesenta, de un nutrido grupo de filiación aparentemente vernácula, poetas terrestres o "láricos", en torno a la sutil pero también muy poderosa voz de Jorge Teillier, se denotó como una prolongación de la esfera nerudiana, considerado el poeta terrestre por antonomasia. La realidad es más compleja y ha sido el propio Teillier quien ya por esos años reconocía la presencia de Rosamel del Valle en su propia poética, junto a otras filiaciones algo anómalas para un chileno, como las de los escritores franceses Alain Fournier y René Guy Cadou. En más de una ocasión, Teillier nos declaró en Chile que "llegará el día en que las jóvenes generaciones de poetas descubrirán en Rosamel del Valle a un verdadero maestro".[34]

La presencia/ vida de Rosamel desde esa suerte de letargo de su muerte física, está signando lentamente el momento actual de la poesía de habla hispana. No es casual que, en una entrevista de 1982, el poeta surrealista peruano Emilio Adolfo Westphalen declarara, refiriéndose al clima de los años veinte e inicios de los treintas, "no he mencionado algunas lecturas que en su tiempo fueron importantes. Por ejemplo unos poemas en prosa de Rosamel del Valle, titulados País blanco y negro[...] que salieron en una revista de esa época..."[35]

Sumergido o no, Rosamel del Valle ha venido apareciendo como una cita frecuente en los jóvenes poetas chilenos, lo que es un modo de suscribir un mensaje, una poética y también de vitalizar un texto con respecto de una experiencia lejana pero viva. Nos parece que la sonrisa benévola de Rosamel se despliega en su ironía, sutil y fecunda, tras el silencio debido a la brevedad de miras de ciertos contemporáneos suyos. El poeta cabalga en las ondas de lo oscuro, se abre paso hacia un tiempo menos hostil, menos sombrío que el de su propia existencia.

Pero ¿cuál es la verdadera razón de este revival? ¿Se trata sólo de una colorida pulsación de la historia, o hay algo más profundo detrás de ello? Nos inclinamos por lo segundo, aunque probarlo rebasa los límites de un solo estudio. Si esto es verdad, sería como si en el mundo se hiciese presente una decisiva coyuntura en el pensamiento humano, una nueva configuración planetaria, lo que otra vez nos vuelve a la astronomía, ocupación propia de los poetas, según Rosamel del Valle,[36] donde la voz que antes era inaudible, ahora se hace audible haciendo posible descubrir a olvidados o desplazados genios de las artes y del pensamiento.

Ciertos signos (la reciente conciencia de la necesidad de salvar al planeta como ecosistema, por ejemplo) parecieran indicar que tenemos razón. Otros signos, como el llamado New World Order político, en el cual la prepotencia de un sistema aparece dominando sin contrapeso la política mundial, por el contrario, nos inclinan al pesimismo. En el ámbito sólo aparentemente marginal de la historia literaria, como ella pareciera escribirse bastante tiempo después de los acontecimientos y sobre todo de la vida de los autores, cuando la más bien pausada lectura de los signos y sus escrituras en el tiempo parece encontrar decifradores más justos y sagaces, podremos establecer líneas de filiación con mayor claridad sólo si consideramos de un modo destacado, de primer plano, a la obra de Rosamel del Valle en la totalidad de la poesía de habla hispana de este siglo.

_____________________________________________

Notas[1] Capítulo introductorio del libro inédito Rosamel del Valle/EI Poeta tornasol: vida, simbología poética.

[2] Sólo por nombrar a algunos: músicos como Acario Cotapos, pintores corno Isaías Cabezón (ilustrador de los libros de Rosamel del Valle), poetas como Omar Cáceres o novelistas como Juan Emar, un verdadero gigante de la literatura universal, precursor del concepto de Macondo desarrollado por Gabriel García Márquez décadas después, etc.

[3] Diario oficialista de Chile que tradicionalmente ha sido vocero de gobierno aunque no necesariamente todos los colaboradores compartían o avalaban la política oficialista.

[4] Véase Pedro Lastra Conversaciones con Enrique Lihn (Santiago: Atelier Ediciones, 1990, 100).

[5] Véase Rosamel del Valle Eva y la fuga (Caracas: Monte Avila, 1970). Cfr. un estudio nuestro sobre esta obra en "Ciudad existencialista, ciudad surrealista" Cuadernos americanos 3 (Mayo, Junio 1985) 218-35.

[6] Trataremos de configurar en estas páginas un punto de partida, una apertura que, fuera de Rosamel del Valle, apunte a recuperar a otros creadores chilenos bajo una angulación critica poco o nada explorada en nuestras letras.

[7] Véase "Poesía chilena 1982, una muestra" Trilce 17 (Abril 1982): 28.

[8] Podríasele agregar Rosalía de Castro.

[9] Véase por ejemplo "Manifiestos" en Obras completas (Santiago: Zíg-Zag, 1964 Tomo 1, 661 y siguientes).

[10] Iván Schulman señala 1875 como la fecha en que ya Martí iniciaba la modernidad latinoamericana con su prosa periodística. Consúltese el capítulo "José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera: iniciadores del Modernismo (1875-1877)" Génesis del modernismo: Martí, Nájera, Silva, Casal (México: El Colegio de México y Washington University Press, 1968).

[11] Véase por ejemplo "Tábanos fieros" (1882), en la edición de Iván Schulman de Ismaelillo, Versos libres, Versos sencillos (Madrid: Cátedra, 1982, 83-87).

[12] Pablo Neruda Confieso que he vivido (Barcelona: Seix Barral, 1974, 169).

[13] Las citas están tomadas de Poesías completas (Buenos Aires: Losada, 1958, 257-58).

[14] No es el caso profundizar este aspecto aquí, pero podemos referirnos en modo muy general al Neruda "residencial", esto es el hablante poético que se identifica con la época signada por la escritura o apertura de "Galope muerto" (1925) y que luego caracterizaría preferencialmente su estilo mediante una personalísima adjetivación que provocara una entonces inusitada tensión denotativo-connotativa, que regula fuertemente el plano expresivo del texto.

[15] Nos referimos, por supuesto, al antipoema parriano, pero también a los elementos de una actitud antipoética y sus derivados textuales, tan patentes en el Huidobro post-altazoriano, y en otros poetas y prosistas de tan diversa raigambre y estilo como Pablo de Rokha, Oliverio Girando, César Vallejo, Arqueles Vela, Macedonio Fernández, Pablo Palacio y Juan Emar.

[16] Consultar por ejemplo "Huidobro y sus acusadores" y "El ultraísmo español, secuela del creacionismo de Huidobro" en Antonio de Undurraga Atlas de la poesía chilena (Santiago: Nascimento, 1958, 484-97).

[17] En Lunario sentimental de Leopoldo Lugones también encontramos gérmenes de una "antipoesia". Sin embargo, creemos que Herrera y Reissig fue más coherente humana y artísticamente.

[18] Cada vez que empleamos el término "generación" referido a la literatura, debe entenderse como generación humana, como concepto meramente referencial en lo sincrónico. No debe entenderse en el sentido de "generaciones literarias", con cuya conceptualidad disentimos ampliamente.

[19] John Felstiner Translating Neruda (Standford: Standford University Press, 1980, 60-83).

[20] Periódico estudiantil chileno de los años veinte, de gran importancia política y cultural. El poema "Galope muerto" fue publicado en el N° 132 de agosto 1926.

[21] Ver Raúl Silva Castro El Modernismo y otros ensayos literarios (Santiago: Nascimento, 1965, 49).

[22] Nos referimos, por ejemplo, a "Función y sentido del color en la poesía de Manuel Gutiérrez Nájera" Revista Hispánica Moderna XXIII (1957): 1-13.

[23] Respecto a Darío, ver páginas 9-46; sobre Huidobro, las páginas 211-40 de El Modernismo..., de Silva Castro.

[24] Si hubo algo que entre nosotros se pareciera a un sentimiento generacional, ha sido por ejemplo en torno a los postulados políticos de Unidad Popular alrededor de 1970, aunque este sentimiento también fuera critico y lleno de disidentes internos y de matices incluso contrastantes. Es lo que une a escritores tan disímiles como el que escribe estas líneas, Antonio Skármeta, Waldo Rojas, Germán Marín, Ariel Dorfman, Federico Schopf, Gonzalo Millán y muchos otros.

[25] Fernando Alegría, Juan Loveluck, Jaime Concha, Hernán Loyola, Pedro Lastra y, entre los más jóvenes, René de Costa, Naín Nómez y Fernando Burgos. Los libros de Burgos sobre la novela latinoamericana de vanguardia y sobre el modernismo son ejemplares e iluminadores. Todos ellos han buscado una razón estructural, profunda, en que basar el "fenómeno crítico". Las generaciones los separan, pero los une esta perspectiva de / en profundidad.

[26] Véase Federico de Onis "Sobre el concepto del modernismo" España en América (Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, 1955).

[27] Véase Raúl Silva Castro Panorama literario de Chile (Santiago: Editorial Universitaria, 1961)

[28] Véase Saúl Yurkievich Celebración del modernismo (Barcelona: Tusquets, 1976, 18).

[29] Véase Nicanor Parra "Manifiesto" en Obra gruesa (Santiago: Editorial Universitaria, 1969, 165)

[30] Véase Conde Lautréamont Obras completas Traducción de Aldo Pellegrini (Buenos Aires: Boa, 1964, 280).

[31] Véase Naín Nómez "Pablo de Rokha y los problemas de la crítica literaria" Tradición y marginalidad en la literatura chilena del siglo XX (Los Angeles: Ediciones de la Frontera, 1984, 7).

[32] Para un Darío "atípico" véase el capitulo "Rubén Darío: los placeres de la luz en el abismo" en Yurkievich Celebración del Modernismo, 25-48.

[33] Véase "Sobre una poesia sin pureza" publicado originalmente en la revista Caballo verde para la poesía y recogido en Para vivir he nacido (Barcelona: Seix Barral, 1971, 140).

[34] Comunicación personal de Jorge Teillier al autor (1965).

[35] Véase la revista peruana Testimonio 7 (1982). Entrevista de Edgar O'Hara.

[36] Revista Orfeo 21/22 (1966); 79.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Rosamel del Valle | A Archivo Hernán Castellano Girón | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Para una re / lectura de Rosamel del Valle

Por Hernán Castellano Girón

California Polytechnic State University San Luis Obispo.

En "Con tanto tiempo encima" : aportes de literatura latinoamericana en homenaje a Pedro Lastra.

La Paz, Bolivia. Plural Editores : Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UMSA