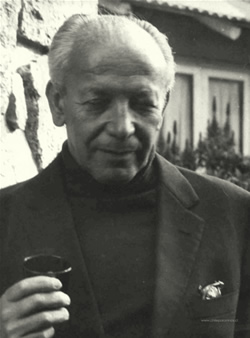

Notas para una aproximación a la poesía de Humberto Díaz Casanueva

Dennis Páez M.

16 de Diciembre de 2009

(…) no escribo para agradar sino para explorar.

La experiencia poética me interesa como un modo

de transparentar la existencia humana (…)”

H.D.C

Abordar uno de los premios nacionales tal vez más poco explorados no es tarea fácil.

Un cúmulo de obras, tachadas de herméticas por una crítica que no se ha logrado hacer cargo de magna reliquia que nos herenció el poeta nacional, dan cuenta de que no es un autor transparente, evidente, fácil, o tal vez claro y comprensible de buenas a primeras. Por el contrario, Díaz-Casanueva, de una envidiable formación en filosofía, entre las cuales se encuentran en su currícula más de unas cuentas clases con el filósofo alemán Martín Heidegger, es un poeta que aun permanece en el sombrío pantano de nuestra literatura nacional. Sombrío pantano del cual nadie ha logrado rescatarlo eficazmente, a excepción sólo de unos cuantos artículos que tal vez no develan detalles propios de su escritura, y que no han logrado atraer a lectores comunes de poesía, fuera de sus fieles seguidores, en su mayoría poetas, que van tras las pistas de códigos encriptados en las páginas de sus variados libros.

Si bien la obra de Díaz-Casanueva empieza a gestarse paralelamente a la decadencia del romanticismo y las tendencias modernistas precedentes, instauradas en la literatura nacional con plumas como la de Pezoa Veliz o Magallanes Moure, también coinciden sus inicios en la escena literaria con la oleada vanguardista que desde la segunda década del siglo XX en adelante no cesará de remecer las letras nacionales, con propuestas que cada vez más irían en búsqueda de una renovación en la tradición, instaurando nuevas formas poéticas que tendrían pleno desarrollo con el Neruda de Residencia, con el Huidobro de Altazor, con el de Rokha de los Gemidos, y más tarde con La Mandrágora y todos sus secuaces, quienes levantarían la bandera de Bretón en estas tierras hasta los extremos del llamado surrealismo negro.

Sin embargo, el poeta pese a encontrarse rodeado por estas tendencias, asume un cariño y un aprecio intenso (e inmenso) hacia los románticos alemanes, y a decir verdad, hacia toda la cultura germánica. Serán autores como Rilke,Hölderlin, Goethe, Trakl y Novalis los que lo cautivarán en todo su esplendor. Además, claro está, de la influencia que poseen en la gestación de su obra las lecturas de Nietzsche y Heidegger, dos pensadores que dejarán una sutil presencia perceptible en algunos textos del basto legado del galardonado con el premio nacional en 1971 y a los que nos remitimos brevemente en las líneas siguientes.

De Nietzsche el poeta nos dirá que su primer gran libro leído comprensivamente, y que lo cautivo por completo, fue El origen de la tragedia. Y es posible rastrear en su obra alguna de las ideas del pensador, como los conceptos de lo Apolíneo y lo Dionisíaco. En la extensión de su poesía, se aprecia una pugna entre estos dos polos, en los que inevitablemente resulta dominante Dionisios, de manifiesto con un lenguaje invadido por lo confuso, la deformidad, el caos, la noche, las pasiones en su máxima revolución, lo instintivo exacerbado, todo ello permeado por lo inconsciente, lo irracional, la negación del logos en general:

“si muevo la mano alrededor de mi alma encuentro una luz ciega

una zanja llena de hojas escritas

costumbres y creencias, muñecas nudosas, esplendores

nocturnos, fundición de ídolos.”

De Heidegger la influencia es distinta. Ya no es una lectura, sino que son clases o seminarios a los que asistió Humberto, y más aun, las clases sobre poesía en las que Heidegger se abocó a filosofar sobre Hölderlin con mayor entusiasmo, y que por estos días llegan por medio del FCE en una edición titulada Arte y Poesía.

En razón de lo anterior, hay ciertos conceptos heideggerianos como el da sein, el llamado ser ahí, el ser para la muerte, o simplemente el ser, en su total desnudez, que se ven de cierto modo involucrados en el entramado textual creado por Casanueva. Dichos conceptos pareciesen despertar sentido en la lectura del poeta si leemos en sus textos insitencias sobre la temática de la existencia. Bástenos leer la pregunta que inicia uno de los poemas del libro La estatua de sal y la afirmación con la que culmina el mismo verso para entender cómo nos lo manifiesta:

Qué soy para vosotros? un moribundo? Yo no sé lo que soy,

Yo os ofrezco un poco de luna desfallecida en el desierto,

Una sal bañada por mis ojos que cae sin cesar

Y un canto callado.

Esta insistencia en la búsqueda del ser, saber quién soy, qué soy, porqué soy, pregunta existencial que pareciese reiterativa, adquiere nuevas dimensiones al interior de los versos del poeta cuando la óptica se configura en razón de una exploración ciega, exploración a obscuras, entre sombras, trampas del lenguaje, prejuicios y vicios del idioma que nos obligan en reiterados momentos a creer o admitir que somos tal o cual ente o ser. En un breve texto titulado Poesía, escrito en Alemania en 1934, el poeta declara:

Es bello y heroico asistir a las batallas del ser, rehuir todo libertinaje y facilidad y aceptar el cilicio.

De este modo, Díaz-Casanueva, evadiendo todo ello, vierte al interior de sus versos el suspenso, posiciona la sospecha de no tener claridad ni plena consciencia de su ser, aunque sí de las acciones que puede lograr realizar tal ser. En el mismo poema, versos más abajo se lee:

Yo desnudo la sombra dentro de vosotros que es tumba

Y os dejo en el cuerpo un incendio lejano.

Al interior del citado poema canto II del libro la estatua de sal, se nos reiteran incesantes los imperativos. El hablante poético manda: aceptad, apartad, dejad, cerrad.

Desde esta óptica, la posición que adquiere el poeta es la de un supremo omnisciente, quien ordena, manda y exige, y al cual jamás percibimos frontalmente, jamás reconocemos quien es, sino que sigue siendo una incógnita, perpetuamente un otro para nosotros.

Ahora bien, en su obra el poeta es claro o es oscuro, pero a medias jamás. Así en uno de sus últimos libros publicados, titulado El niño de Robben Island, deja ver con claridad las ideas que pretende desarrollar en el poema, mostrando a la vez toda esa faceta humana que durante tantos años le significó ser embajador, defender los derechos humanos y la segregación racial. En dicho texto, el poeta no encripta el significado, sino por el contrario, manifiesta explícitamente y con claridad expresiva todo lo que pretende decir en relación con la segregación de los niños africanos. Tal vez éste texto pueda ser el único en el que predomina el carácter apolíneo sobre el dionisiaco como se expreso líneas atrás. Por medio de un solo poema extenso, desglosa el origen de la diferencia que se establece entre blancos y negros, pintándonos imágenes que destilan una fría y desinteresada labor de las naciones, las cuales, en intento de imponerse sobre otras en beneficio propio para la obtención de materias primas, arrasan a la vez con una comunidad, con un cúmulo de personas a quienes se les extirpa toda noción de derechos que puedan tener, abusando moralmente de todo sus ser derruido por la imposición de otra cultura.

Para culminar, esperamos que este limitado e inacabado introito sea de utilidad a quienes se interesan por la obra poética del autor nacional. Hemos de esperar de igual forma, que la crítica deje de lado Réquiem, poema archicitado del autor, y comience a indagar en otros textos del poeta, de igual y tal vez mayor calidad poética como aquel. Nosotros nos limitamos en este estrecho texto a referir mínimos aspectos de la obra del poeta, esperando incitar a la aproximación a quienes parecen estar distantes de leer al autor de La hija vertiginosa. A aquellos ya iniciados en su lectura, esperamos estas notas sean una razón más para seguir urgetiando entre símbolos de una poesía que tenemos para bastante tiempo más hasta develar la avasalladora presencia de signos y lenguajes, códigos de una realidad en permanente búsqueda que a lo mismo nos invita: iniciar el recorrido o la búsqueda de la búsqueda iniciada por Díaz-Casanueva en su poesía.

* * *

Referencias:

-Díaz-Casanueva, Humberto. El niño de Robben Island. Ediciones Manieristas. Santiago de Chile. 1985.

- Díaz-Casanueva, Humberto Antología poética. Santiago de Chile. Editorial Universitaria. 1970.