Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Humberto Díaz-Casanueva | Autores |

EL VÉRTIGO DE LA POESÍA

Prólogo

«La hija vertiginosa» (1954) de Humberto Díaz-Casanueva. (Reedición) Bordelibre Ediciones, 2019

Por Diego Sanhueza Jerez

Bogotá, 2019

.. .. .. .. ..

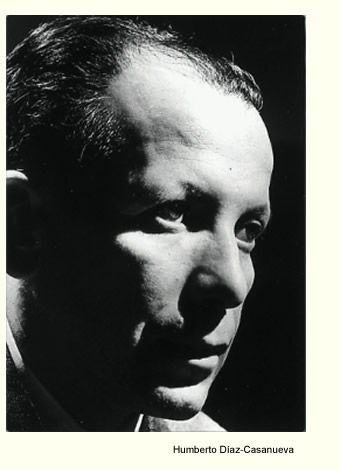

El libro de Humberto Díaz-Casanueva que hoy presentamos –La Hija vertiginosa, 1954– ocupa un lugar especial en la producción del poeta. Es una suerte de límite o transición entre dos períodos. En efecto, La hija vertiginosa corona una serie de textos que Díaz-Casanueva comenzó a escribir en los años cuarenta, empezando con El blasfemo coronado (1940), siguiendo con el Réquiem (1945)y finalizando con La estatua de sal (1947). Si los leemos de corrido, podemos notar rápidamente su  unidad temática y estilística. Juntos conforman un primer “bloque” en la producción del chileno. El segundo “bloque” comienza con Los penitenciales (1960) y termina con Vox tatuada (1991).

unidad temática y estilística. Juntos conforman un primer “bloque” en la producción del chileno. El segundo “bloque” comienza con Los penitenciales (1960) y termina con Vox tatuada (1991).

En relación al tema del libro, la imagen de la “niña” sirve para encadenar una serie de símbolos y metáforas relacionadas con el principio vital de este período. De hecho, el libro está inspirado en una anécdota muy precisa. Cuenta el poeta:

“Llegué sorpresivamente a mi casa, y encuentro a mi hija, que acababa de cumplir doce años, bailando sola ante un espejo. Yo suspendí hasta la respiración, no me vio, y yo contemplé algo emocionante: el despertar de una niña a través de la danza”[1].

Yo me atrevería a decir que esta niña –con toda su ambigüedad– representa a la “vida” y que la “vida” es precisamente uno de los polos entre los que oscila Díaz-Casanueva en esta época. Es una influencia claramente nietzscheana y apela sobre todo a revalorizar la vida como danza, inmanencia, creatividad. Es una llamada de retorno a la tierra, una entrega al devenir. El otro polo viene dado por la “muerte” o “estatua de sal”, que representa por el contrario la estupefacción ante la experiencia de la nada. Como se podrá adivinar, esta última es una clara influencia heideggereana. No debemos olvidar que el poeta fue alumno del filósofo de Selva Negra en los años 30 en Alemania y que su obra le causó un profundo impacto.

Estos polos jalonan la subjetividad del poeta y le dan ese característico aspecto dramático a su poesía: a veces desconsolada, a veces febril y exaltada, no puede resolverse por ninguno de los dos porque eso implicaría un falseamiento del “drama humano”, una simplificación del existir. Resulta curioso constatar, sin embargo, un cierto esfuerzo por parte del poeta para que triunfe la vida, para que la danza vuelva a irrigar los miembros yertos de la estatua de sal. Y resulta conmovedor constatar que precisamente La hija vertiginosa es un claro testimonio de ello. En efecto, al final del Réquiem se puede leer estas palabras:

“Y un día venga mi hija corriendo entre la yerba

y me muestre la granada vertiginosa, la paloma encendida, el sueño arcano,

que renace del fondo de la tierra!”

El Réquiem fue escrito diez años antes que La hija vertiginosa y está casi íntegramente dedicado al polo negativo, la muerte (en este caso, de su madre). Pero el poeta, luego de llorar desconsolado, tiene un vislumbre profético: el aliento de la vida resurgirá en una de sus hijas. Y ese fenómeno es precisamente el que se describe en La hija vertiginosa: el renacimiento de la alegría y del baile. Por eso Rosamel del Valle, el entrañable amigo de Díaz-Casanueva, ha enfatizado este aspecto positivo en La hija vertiginosa: “[en este libro] el ceremonial y el ritual restituyen la apoteosis del nacimiento, cuya raíz ha ido creciendo a su alrededor como la raíz en exilio bajo la noche” (La violencia creadora, p. 133)[2].

En el segundo “bloque” estos temas siguen apareciendo, aunque de manera esporádica. Una cierta “abstracción” comienza a ganar terreno en su poesía, abandonando las figuras más concretas de la “niña”, la “estatua de sal”, la “danza”, etc. Por ejemplo, a partir de Los penitenciales el asunto de la Semejanza (así, con mayúscula) concentrará gran parte de la imaginación del poeta. Pero Semejanza es ya más un concepto que una imagen, más una idea que una figura[3].

Digamos ahora algo sobre el estilo. El estilo de este libro también representa un cierre. Un cierre y una apertura. Porque a partir de La hija vertiginosa se abandonarán las frases largas y llenas de imágenes, se pondrá coto a la sobreabundancia de adjetivos, exclamaciones y sustantivos que caracterizaba, por ejemplo, a El blasfemo coronado. La poesía dejará de ser “barroca” y se hará más escueta y fragmentaria: el lenguaje ya no será un flujo sino una zona árida con ciertos montículos de piedra. Varios de estos rasgos se pueden apreciar ya en La hija vertiginosa, pero aún no se alcanza el nivel del segundo “bloque”, que ya exhibe toda su dureza en Los penitenciales. En La hija vertiginosa el agua ya empieza a quebrarse, pero aún fluye de manera continua.

Esto último es algo que deberíamos agradecer. Probablemente La hija vertiginosa sea, junto con el Réquiem y El niño de Robben Island (1985), uno de los textos más accesibles del chileno. El símbolo de la niña le otorga unidad al texto y el lector puede seguir con relativa facilidad las ideas poéticas que se le van asociando. Es una buena introducción a su obra, una buena puerta de entrada a una de las poéticas más extremas del siglo que pasó y, por cierto, una de las menos reconocidas. Y no me refiero a los premios y formalidades, porque sabemos que Díaz-Casanueva ganó el Premio Nacional de Literatura el año 1971. Me refiero más bien a su arraigo en el lector general. Porque aún hoy se desconoce la gran obra de este escritor latinoamericano, que escarbó con impactante lucidez en los abismos de la existencia humana y construyó su obra en el vértigo que allí impera. Un paseo por la sombra, quizá un poco más amable en este caso, que nos ayuda a relacionarnos con aquello que generalmente no queremos ver. Un saludo entonces a la reedición de esta obra, que permite mantener vivo el fuego de la poesía.

* * *

Notas

[1] Palabras contenidas en el documental

Los videntes (2011) de Rodrigo Díaz.

[2] En el otro extremo, la crítica reaccionaria de Alone. Dice el crítico del Mercurio refiriéndose a nuestro libro: “Cómo es posible tomar en cuenta un minuto algo tan evidentemente sin vida, sin alma, sin cuerpo, puro esfuerzo fracasado”. (El Mercurio, 21-07-1957, pág., 7).

[3] En esto, La hija vertiginosa también es un libro significativo. En efecto, la noción de Semejanza ya aparece en su última línea (cfr. pág. 67 de este texto).