Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Hernán Lavín Cerda | Autores |

¿SÓLO LOS AISLADOS COMUNICAN?

(Apariciones de Alejandro Rossi)

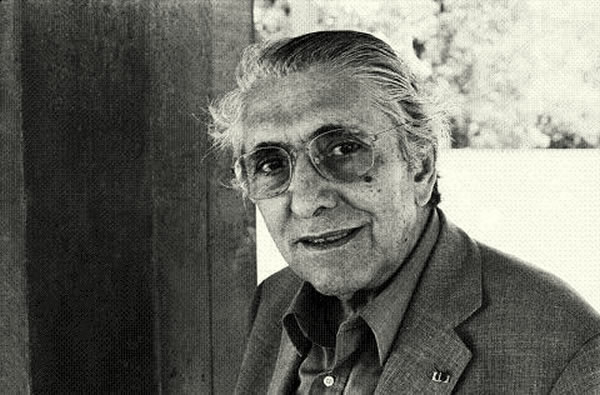

Por Hernán Lavín Cerda

.. .. .. .. ..

Más de alguna vez nos vimos en el antiguo jardín del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, al sur de la Ciudad de México. Me refiero al autor de aquellas escrituras tan singulares que aparecen en su Manual del distraído. Supongo que así es, no porque lo diga Su Majestad el Lobo Sapiens, alias ¿Vuestro Inseguro Servidor?, sino porque tengo la certeza (¡qué palabrita!) más o menos sospechosa de que así es. Se supone que estoy hablando de Alejandro Rossi, y dicha suposición es al fin una certidumbre. Cómo nos interesan aquellos artistas de la palabra que hablan desde la periferia, balbuceando. Así fueron y son Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, Juan Emar, Felisberto Hernández, Francisco Tario, Antonio Porchia, Juan José Arreola, Julio Ramón Ribeiro, Luis Cardoza y Aragón, María Luisa Bombal, Augusto Monterroso, Clarice Lispector, Marosa Di Giorgio, junto a otros nombres que la memoria olvida en este mismo instante, pero que palpitan y seguirán palpitando desde lejos, muy cerca o muy lejos. Ellos emiten señales que constituyen al fin el alimento de cada día, desde el amanecer hacia el crepúsculo, con la noche esperándonos junto a la puerta de la casa. ¿Sólo los aislados comunican? Pienso en Rossi y en algunas páginas de su Diario.

--El cigarrillo es una amistad peligrosa con sus guiños que no se parecen a nada, pero nos envuelven por encima y por dentro. ¡Cuánto daría por admirar la belleza del jardín sin la incómoda presencia del tabaco, pero no puedo, mi querido Hernán, yo no puedo. Por lo que me dices, no has viajado aún a Buenos Aires. Si algún día vas por esos rumbos, quédate un tiempo y recorre la ciudad. Es una metrópoli imantada y con mucha vida, sí, así es. Cómo olvidar sus librerías, las salas de concierto, los cines, aquellos espectáculos diurnos y nocturnos, los rincones, los parques, en fin. Se respira una especie de mitología cotidiana cuando vas caminando o más bien se deja uno caminar a sí mismo en aquella ciudad. ¿Tú no fumas? ¡Te salvaste, viejo, sin duda que te salvaste! ¿Y por qué vienes al Instituto?

--Por algunas alergias más o menos múltiples-- digo con una sonrisa de animal más o menos melancólico--. También por el colon irritable y otras vainas, para decirlo como si estuviéramos en tierra caliente. A cierta edad, uno se va llenando de vainas. Pero qué diablos, la vida es así, ni más ni menos, y ya ni modo. Como se dice en México. Ya ni modo por encima o por debajo de este mundo.

El 8 de enero de 1996, Alejandro Rossi escribió en su Diario: “Ser uno mismo: el único ideal valioso. Hay que lograrlo, cueste lo que cueste. Cuando se alcanza, aunque sea en parte, ya no hay vanidad. Sólo la hay cuando se imitan voces que son adornos artísticos…” Y el 26 de abril de ese mismo año: “Pensaba hoy que Borges me propuso el modelo, el camino para acceder a cierta ambición sin tener que abandonar mi vida lateral. De otra manera: desde mi locura personal Borges me hizo ver que era posible lograr algo a partir de piezas cortas, géneros menores, al máximo un ensayo o un cuento, las únicas medidas a mi alcance dada, sí, dada, repito, esa vida tan escondida y sistemáticamente apartada de cualquier empresa de fuste. Por eso en mi caso la ideología del fracaso, del anonimato, de la brevedad. También intervenía la creencia, quizá derivada, de que lo perfecto nunca era abundante. Al contrario: unas cuantas páginas ya intocables. El artista se pasaba la vida cazando ese momento fantástico en que centra el blanco con la bala de cobre. Si alcanzaba esa felicidad, podía abandonar la pluma-rifle y dedicarse a contemplar las puestas de sol”. Y el 10 de mayo de aquel 1966 (¿dónde estábamos en mayo de 1966? No es imposible que el mismísimo Dios lo supiera, vaya uno a saber, o no lo supiera): “¡Qué escritor aquel Louis-Ferdinand Céline, quien nació en 1894 y se fue de este mundo en 1961. De ahí viene Henry Miller como un parto perfecto. ¡Qué relamidos somos casi todos junto a él! Es el humorismo de la rabia y de la destrucción. Me gusta muchísimo, pero tiene grandes limitaciones. Aparte del estupendo gesto, de la descarga bienhechora, del formidable insulto, de la risa casi siempre reprimida ante tanta mierda y santidad falsa--una vez admitidas estas maravillas--, ¿qué hacemos después? ¿Tiramos bombas, nos pegamos un tiro? ¿O seguimos orinándonos en las paredes hasta el día de la muerte?

--Los políticos casi no entienden lo que está sucediendo, y los diplomáticos parecen colgar del aire, como hubiera dicho Pablo Neruda, vaya uno a saber, del aire al aire. Así lo dijo aquel poeta en su tiempo, aun cuando él también fue diplomático--. Soy yo el que habla, es decir Vuestro Inseguro Servidor, alias el Otro, el más antiguo, ¿Cayo Valerio Lavín Cerdus?, a menudo el Otro. Supongamos que Su Majestad el Lobo Sapiens, habitualmente el Místico, más travieso que Místico. Supongamos. ¿Y el cine? Sabemos que también te interesa mucho el cine, le pregunto a media voz.

--No es fácil escapar de la adicción al cine --sonríe y enciende, casi de inmediato, un nuevo cigarrillo--. Pienso que lo mejor el cine se ha hecho con la espuma de la vida, la comedia social o las apariencias humanas, es decir con el material anónimo de la vida. Cómo no recordar alguna mirada de las fascinante Alida Valli en Viena, o Lauren Bacall fumando y De Sica un poco lejos, sin interrumpir sus pasos a través de un andén de la estación de Roma, y aquellos ojos de “Laura”, cosas así, la divina sonrisa de Ava Gardner. Ese es el material de la cinematografía. Pienso que la gran literatura tiene eso, qué duda cabe, y algo más, ¿mucho más? No sé por qué aparecen en mi cabeza otras imágenes que van y vienen con rumbo desconocido. Por lo que veo, ahora es el turno de Witold Gombrowicz, autor de Ferdydurke, aquella especie de antinovela singularísima, un verdadero fenómeno. ¿Quizá una sinuosa y grotesca obra cumbre? No sé por qué digo grotesca, mi querido Hernán, tú me entiendes. No tengo una buena memoria, pero la memoria también es una consecuencia de la imaginación en su estado coloidal. Esto no lo digo yo ni lo dices tú, aunque alguien se atreve a recordarlo quién sabe desde dónde. Por lo que todavía no olvido, recuerdo que Ernesto Sábato escribió el prólogo de Ferdydurke, allá en Buenos Aires. Ay, Hernán, no sabes cómo recuerdo con tanta nostalgia esa ciudad que sí tiene un ángel o más bien ángeles a lo largo y a lo ancho.

Recordemos algunas palabras de Sábato que aparecen en su prólogo fechado en Santos Lugares, aquel mes de julio de 1964: “Lo que Gombrowicz llama la Inmadurez no es otra cosa que el espíritu dionisíaco, la potencia oscura que desde abajo, como fuerza inferior (en el sentido psíquico y hasta teológico del vocablo, no en el sentido ético) presiona y a menudo rompe la máscara, es decir la persona, la Forma que la convivencia y la sociedad nos obliga a adoptar, una y otra vez, porque es imposible sobrevivir sin las máscaras o las formas). Y así como la Inmadurez de la Vida (y por lo tanto la adolescencia, el circo, el absurdo, el romanticismo, la desmesura y lo barroco), la Forma es la Madurez, pero también la fosilización, la retórica y en definitiva la muerte. Una muerte (curiosa dialéctica de la existencia) que no es imprescindible para vivir y entendernos. Hasta el punto que el mismo dionisíaco Gombrowicz debe acceder a ello, intentando finalmente expresar su caos y su ambigüedad mediante una obra de arte que como toda obra de arte, es en última instancia un orden, una Forma. Esa forma que al mismo tiempo que expresa a Gombrowicz, como a todo artista, también lo traiciona e intenta agotarlo; motivo por el cual el poeta o novelista necesita lanzarse a la creación de otra obra, y luego de otra y así ad infinitum, resultando de ese modo que el creador es superior a su obra misma, al menos hasta el momento de su muerte física”. Como siempre ocurre o más bien suele ocurrir, cuando un creador habla de otro creador está hablando, a su modo, de sí mismo. A juicio de Ernesto Sábato, hay un temor al Envejecimiento de este creador a la vez viejo de mil años y conmovedoramente infantil (como todo creador, ya que la magia es atributo de la infancia de la Inmadurez). De aquí el combate que en todas sus obras lleva contra las falsificaciones de la cultura libresca, contra la deshumanización del hombre contemporáneo, contra el esteticismo estéril del Profesor y la Academia; y no, es bueno advertirlo, como un mero problema estético sino como problema existencial y metafísico”.

Según las palabras de Alejandro Rossi, Witold Gombrowicz, al dejar Buenos Aires, les gritaba desde la cubierta del barco a sus amigos jóvenes que lo despedían: “!Olviden a Borges, olvídense de Borges!” Yo más bien pienso, dice Rossi, que sólo habría que tener cuidado del “borgismo”, pero no de Borges. ¿Cómo escapar a su influencia? ¿Cómo asimilarla sanamente? Si hay algún talento, no pasa nada. Lo insensato sería no estar influido por Jorge Luis Borges”.

--¿Solamente los aislados comunican?-- digo a media voz lo de siempre--. Así es. Lo repito mientras se abre una vez más aquel punto donde se apoya nuestra conversación. ¿Por qué nuestra si no hay nada nuestro en este mundo, más allá o más acá de algunos espejismos? Vaya uno a saber lo que nadie sabe y vuelvo a repetir una vez más lo de siempre. Supongamos que aún somos aquel espíritu de Alejandro Rossi con toda su fluidez y perspicacia. Como ustedes saben o al menos lo sospechan, la individualidad del espíritu suele ser muy elástica y colectiva, así es, en un desliz sinuoso de la inteligencia que no se detiene con la intención de permanecer inmóvil.

--¿No te parece que a estas alturas nuestro diálogo es una suerte de monólogo que va y viene sin rumbo fijo? Es mejor que así sea, digo pensando no sólo en Witold Gombrowicz o en Rosamel del Valle, aquel finísimo artista de la palabra al que no deberíamos olvidar.

--¿Fue él quien escribió ese precioso libro que se titula El sol es un pájaro cautivo en el reloj? Sólo he leído algunos fragmentos. Sé que nació en Chile, pero vivió durante algún tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Tuviste la fortuna de conocerlo?

--Por supuesto que sí. A su regreso de Nueva York lo vimos en su casa de Santiago de Chile, aunque no por mucho tiempo. La elegancia de su espíritu no pudo librarlo de una corrosiva y cruel cirrosis hepática. Fue una pérdida imposible de reparar, aunque por ahí quedan sus libros que nunca dejarán de iluminarnos.

--No lo conozco bien, todavía-- dice Alejandro Rossi y enciende otro cigarrillo--. Te diré que estoy harto de escribir cosas pequeñas. Estoy quizás en mis días mejores y no tengo un tema recurrente que me abrume. Son demasiados los que aún me revolotean en la cabeza. Me he acercado a la filosofía --entre Heidegger y el pragmatismo--, pero me doy cuenta de que el asunto es durísimo y no quisiera comentar a otros ni tampoco hundirme en un pozo desesperado. Necesito mantenerme cerca de la literatura. Es difícil reflexionar sobre asuntos filosóficos y seguir cultivando la ilusión acerca de la comedia de la vida. Me aburre leer novelas. El ideal sería un libro terso como un diamante, clarísimo y límpido de ideas. Como El Príncipe, se me ocurre. Un libro en el que pudiera hablar de filosofía, de personajes, ideas, contar un cuento, reflexionar. ¿Estoy hablando del Manual? Julio Ramón Ribeyro soñaba algo así. También desearía escribir un texto filosófico que me sirviera para doctorarme: las deudas de la juventud. Fue una estupidez no hacerlo entonces. Señoras y señores, lo que sucede es que quiero escribir un ¡clásico! Ah esa ilusión que no me abandona de escribir algún día una prosa “verdadera”. ¿Será posible? Una prosa sin cortesías, sin censuras y coqueterías estilísticas. ¿Horror de horrores? Confieso que a veces oigo esa música. No olvidemos que la brújula es el estilo, el tono, sí, lo único que puedo reivindicar como mío. ¿Y los personajes que van apareciendo a pesar de todo, sin que uno domine totalmente la situación? Ahí están, son mis amigos o no sé muy bien si lo son, pero

ahí están. Hay que describirlos, cambiarles nombres, quitarles virtudes aburridas o agregarles sabrosos defectos.

--¿Y qué podrías decirnos sobre aquel 3 de diciembre del año 2001?

--No lo sé, mi confusión anímica no se detiene. ¿Nadie sabe nada? Como sabemos, en la noche de aquel día se murió Juan José Arreola. Ya le tocó también a él. 83 años. Los últimos dos o tres enfermo, muy enfermo, casi en estado vegetal. Hidrocefalia. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos, aunque siempre me sentí muy cercano a él. Lo admiré enormemente, creo que era un gran artista, encarnaba la idea, la magia. Sin duda que fue un mago. Encarnaba la magia de acierto continuo. Irradiaba creatividad, invención y gracia. Fue siempre un actor de genio. Un pastichero de alto vuelo que parecía vivir dentro de una interminable obra teatral. Sus libros Varia invención y Confabulario fueron muy celebrados en los años cincuenta. Luego Juan Rulfo opacó su fama pública, y según pasaban los años, crecía Juan y se arrinconaba Juan José. Como si Rulfo fuese un gigante y Arreola un escritor ocurrente, pero sin mucha importancia. Una forma muy injusta de juzgar a Juan José, aquel maravilloso prosista. Esa picardía en su prosa y en su vida era como de otra geografía. Lo veo, lo vislumbro, vuelvo a verlo en París --la ciudad perfecta para él--, así como también en Roma o en Madrid. Es curioso decir esto de una persona tan fuertemente ligada a la provincia, a Ciudad Guzmán, en Jalisco. Había en Arreola algo aéreo que no encajaba en la pesadez y la gravedad del indígena o en el mestizo inseguro y engolado. Los años de mayor cercanía fueron los del ping-pong, los sábados repletos de muchachos y amigos, y esos domingos en los que conversábamos solos y peloteábamos un par de horas. Aquellas horas, por cierto, son inolvidables. Recuerdo que Juan José me venía a buscar en motocicleta para ir a jugar en no sé dónde. Un talento extraordinario. Muy difícil, por supuesto, estar cerca de él. A su pequeña corte le exigía atención constante y les chupaba la sangre como el vampiro más voraz. Guardamos, por suerte, una magnífica distancia. Su obra ha sido totalmente olvidada. Está muy presente en mí Juan José Arreola. Me encantaría volver a verlo.

--¿Y el exilio, por qué no tocamos el tema del exilio nuevamente?

--Veo que el masoquismo, tal vez el sadomasoquismo, no te abandona del todo-- sonríe Alejandro Rossi mientras va encendiendo un nuevo cigarrillo--. No lo sé, ya casi nadie sabe nada, no lo sé. De cualquier modo, pienso que el exiliado no puede amar lo que tiene enfrente. Lo suyo se quedó atrás y en un pasado que todo lo copa. Atrás, cada vez más atrás. Pero ¿por qué volver siempre a lo mismo? Habría que vivir cada hora como si fuese la última. No hay más remedio. ¿Una receta para alcanzar la felicidad? Para mí es algo muy intrigante. Si de verdad estuviéramos convencidos de que se trata de la última hora, estaríamos aterrorizados, mi querido Hernán. Así es la vida. ¿No te parece? Es muy posible que el día 14 de noviembre del año 2003, escribamos lo siguiente con algunas lágrimas en los anteojos: “Aún estoy en un barco que atraviesa una tormenta, rodeado de oscuridad”.

¿Qué se hizo el antiguo jardín del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”? ¿Cuál fue el destino de aquellas flores de una tonalidad múltiple? Por aquellos días yo estaba leyendo una de las obras misceláneas de Pablo Neruda. Me refiero a Para nacer he nacido. Empecé a subrayarlo por aquí, por allá, por acullá, y acabé subrayándolo hasta en las afueras del índice, allí donde el Todo y la Nada podrían esfumarse de un momento a otro, como suele ocurrir a menudo y sin que nos demos cuenta de lo que acaba de suceder. ¿Arte de magia pura que no es más que una consecuencia del lenguaje imantado, es decir del Arte de la Palabra? En ese juego andamos desde los orígenes. ¿Qué se hizo aquel antiguo jardín cuyas flores palpitaban, paso a paso, no muy lejos de nosotros, más bien inmóviles y con luz propia?

Sorpresas. Al fin todo no es más que un concierto de sorpresas. Vámonos, entonces, de sorpresa en sorpresa. ¿Les parece bien? ¿No les parece? ¿Cómo es posible que se demoren tanto en levantar la mano del corazón para decirnos que les parece bien, muy bien, insuperablemente bien? Sorpresas. Ahí dejo en el aire o más bien en la memoria de ustedes los textos que van apareciendo a partir de la página 40 del Manual del distraído, de Alejandro Rossi:

Tuve una novia extraña. Me confesó que era criptojudía y yo pensé-- en mi ignorancia cristiana-- que era una secta erótica. Durante meses esperé la invitación.

*

Envidio a quienes afirman que una voz interior los invade y les dicta, casi a contrapelo, los versos inmortales y los magníficos epítetos. Aunque he estado atento al menor murmullo, creo no deberle a esa intrusa ni siquiera un substantivo. Pero es la responsable, estoy absolutamente seguro, de un episodio ridículo e imposible. La sesión comenzó como tantas otras, le informé cuál era la muela enferma y desde cuándo me dolía. El doctor, un pelirrojo muy joven lleno de pecas, me escuchó con una atención y un cuidado que yo juzgué excesivos. ¿Por qué me miraba así? Tal vez, me dije, pronuncié mal una palabra o quizá le inquietan los extranjeros. Me rogó --ese es el verbo justo-- que conservara la calma, que no había ninguna razón para perder la serenidad. Agregó que mataría al nervio, sí, lo mataría y enfatizó --con una precisión innecesaria-- que en quince minutos estaría muerto. Sonreí e hice un gesto indefinido con la mano, una manera elegante de indicarle que aceptaba el diagnóstico y que, por favor, procediera. Creo que le gustó mi actitud porque abrió la ventana y me invitó a admirar el paisaje. Paisaje urbano, quiero decir, una especie de plaza en la que pude observar diez o doce autobuses parados. El cielo, lo concedo, era azul. Nos quedamos en silencio. Unos minutos más tarde, listo ya para ponerme la inyección, me preguntó si me agradaba Oxford. Dada la situación, hubiera sido suficiente levantar las cejas o asentir levemente con la cabeza. Pero quise hablar y mi respuesta fue: “Yes, father”. Me quedé inmóvil, lo admito, tan perplejo como él. Cerré los ojos y abrí exageradamente la boca. Entró la aguja y decidí que era conveniente quejarme. El doctor no recogió el guante y permaneció callado. Entonces me enjuagué la boca en forma ruidosa y descarada. ¿Qué otra cosa podría hacer? También fingí que sucedía algo en la plaza, enderecé el cuello y adopté una expresión risueña e interesada. Ninguna reacción. Cerré de nuevo los ojos y recordé que los pelirrojos son imprevisibles. Una raza intermedia, escurridizos, hipócritas. Allá ellos. Al final. Al final, pobre, no le quedó más remedio que hablar y en un tono cobarde me preguntó si sentía dolor. Y yo contesté: “Yes, father”. Confieso que me alarmé. En ese momento hubiera querido discutir el asunto con franqueza, hacerle ver que yo estaba de su lado. Pero no me dio tiempo. Sin casi mover los labios quiso saber si el dolor era muy fuerte. Ambos escuchamos la respuesta: “No, father”. Nos despedimos rápido, apenas me dio la mano. Mejor así, porque la tenía húmeda.

*

El bosque era enorme. Unos pinos altísimos y grises. De lejos vi a la niña que perseguía a un lobo aterrado. Lo juro.

*

Un hombre agoniza en un cuarto y al lado de la cama, sobre un piso de baldosas, está echado un perro. Entra alguien, observa unos segundos y cierra

*

“Cada toma de aliento aparta la muerte constantemente acosadora, con la que luchamos de este modo a cada segundo y luego, a intervalos mayores, cada vez que comemos, dormimos, nos calentamos, etcétera”. Esta imagen de Schopenhauer es inolvidable: respirar, beber o dormir son batallas continuas contra la muerte. El filósofo contemporáneo se siente incómodo en la compañía de Schopenhauer, no es un técnico, opina sobre cualquier cosa, hace frases, sostiene hipótesis enormes, es el viejo verboso que no se recata,

que se baja los pantalones y nos muestra la cicatriz de la última operación. Bienvenido.

*

Durante los últimos dos años del bachillerato seguí, casi sin fallar, una rutina sencilla: al terminar las clases, tres o cuatro amigos nos íbamos a un café a beber un inocente vaso de Toddy, hacíamos bromas, no hablábamos de nada y ni siquiera prendíamos un cigarrillo. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero sólo nos unían los tedios y las desdichas colegiales. Ahora que lo pienso, me escandaliza un poco nuestra falta de intimidad. Sólo recuerdo los nombres, no sé nada de ellos. Quizá presentíamos que pronto dejaríamos de vernos. Después caminábamos juntos unas cuadras y yo me iba a la librería. Poblet, el dueño, era un español de baja estatura, fuerte, los ojos muy alertas, nervioso, al trato más bien seco, siempre de pie, conversando a ráfagas y con las manos en los bolsillos. Me agradaba que fuera así. En parte porque ese trato vagamente brusco me hacía sentir mayor, dos camaradas que, sin tantas vueltas, intercambiaban información. Pero también porque yo vivía inmerso en las novelas de Baroja y exigía que Poblet se pareciera a esos personajes solitarios e impacientes. Entre esos estantes me quedaba hasta las ocho de la noche, sacando libros, leyendo solapas, descubriendo autores, siempre asombrado de que Poblet me permitiera tanta libertad. Carecía de afanes pedagógicos y jamás pretendió imponerme una lectura. Si me lo preguntaran, sería incapaz de decir cuáles eran sus gustos literarios y salvo un caso tampoco recuerdo comentario alguno sobre los libros que yo compraba. La mayoría eran de autores españoles y yo suponía que, aunque no lo demostrara, eso debía halagarlo. Un deseo, lo admito, incongruente con mi visión barojiana. En esos libreros sagrados di por primera vez con Borges y con Gómez de la Serna y tengo el orgullo de haberlos devorado sin que nadie me los recomendara y sin saber nada de ellos. ¿Los había leído Poblet? Lo ignoro, aunque desearía que no, para sentir que me trató tal como él era; sería una tristeza averiguar que con otros sí discutía apasionadamente. La hipótesis de un lector atento pero decidido a cambiar sus opiniones, me repele por todo y egoísta. Digamos, entonces, que no los conocía. Al año de frecuentar la librería me sentaba en un sofá polvoriento pero cómodo de la segunda sala. Un privilegio que gocé inmensamente porque así podía aparentar, frente a los demás clientes, ser un erudito joven y cruel. Fue allí cuando Poblet, al verme hojear La forja de un rebelde de Barea, dijo, para mi sorpresa, que así era muy fácil arreglar las cosas, dejando la mujer y los hijos y marchándose con una fulana. Me quedé mudo y nunca más habló del asunto. Es posible que ese fuera el momento de mayor intimidad. ¿O me habré equivocado y Poblet era un tipo aburridamente convencional? Luego me fui de Buenos Aires y regresé al cabo de dos años. Reanudé las visitas, y el trato, sin ser efusivo, era muy cordial. Creo que nos tomamos un vermouth y me contó –satisfecho pero sin arrebatos-- que en uno de sus viajes Ortega y Gasset había visitado la librería. Se refería a él como “Don José”. Durante los dieciocho años que estuve ausente de Buenos Aires nunca olvidé a Poblet. Cuando volví --sólo por un par de semanas-- estuve contemplando el aparador, pero no entré. Lo mismo sucedió en otra ocasión. Llegué a la librería, espié por la puerta, pero no entré. Al año siguiente, me animé. Lo vi de inmediato, me acerqué y comencé a hablar con mucho afecto. Me interrumpió con una cortesía incómoda, asegurándome que no sabía quién era yo. Insistí, naturalmente, esperando el delicioso instante del reconocimiento. Mencioné --y supuse que ése sería el toque definitivo-- que me había vendido la colección de Sur. Sí, sí, es verdad, la había tenido, pero no recordaba al comprador. Creo que ya estaba bastante harto y por eso me invitó a que viera la librería. Simulé hacerlo. Pero cuando iba a pasar a la segunda sala se acercó para decirme que no podía entrar allí, que esos libros no estaban a la venta. Me despedí levantando un poco la voz, adiós señor Poblet. Las sombras amargas de Baroja.

*

Cuando yo era adolescente pensaba que los grandes escritores eran personas incapaces de maldad. Mi razonamiento era a la vez simple y falso: la bondad acompaña a la comprensión, a la inteligencia, sin la cual --creía-- es imposible escribir una página que valga la pena. Aún recuerdo mi escándalo al leer, en las memorias de un contemporáneo, que Valle-Inclán pateó a un (pequeño) perro empeñado en subírsele a una pierna mientras él (Valle-Inclán, claro) buscaba un libro.

*

Fulano, tan dispuesto a servir, tan preparado, tan enérgico, es relegado a puestos menores, eterno consejero, cabeza de misiones marginales. Zutano esgrime su célebre índice de fuego y retumba su voz catastrófica y sonora. Fulano, quizá resignado aunque un poco rabioso, dedica sus últimos años a la crítica palaciega y se convierte en el memorialista quisquilloso de los personaje anhelados. Zutano, todavía encendido y ruidoso, moja el dedo severo en agua bendita y se transforma en una de las figuras que tanto lamentaba.

*

Ahora está amaneciendo y vuelvo a encontrarme con Alejandro Rossi en el antiguo jardín del Instituto de Nutrición Salvador Zubirán.

Nunca olvidemos, querido Lobo Sapiens, que mañana será otro día, aunque no sea cierto porque el tiempo no es más que una precipitación de lo irreal, tal vez la manifestación más cruel y probablemente la más fidedigna en su misterio que aún transcurre, paso a paso, sin movimiento alguno.

Fue lo último que me dijo aquella vez el autor del Manual del distraído, mientras nos alejábamos del jardín de las rosas y las hortensias donde a menudo no hay nadie, pero todo sigue vivo y palpitando, no solamente lo real, como aquellos árboles al fondo.