Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Hernán Lavín Cerda | Autores |

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

A TRAVÉS DE PLINIO APULEYO MENDOZA

Hernán Lavín Cerda

.. .. .. .. ..

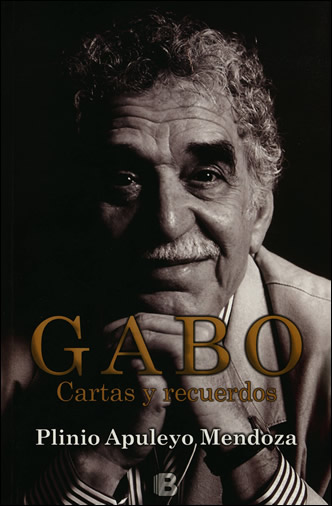

¿Por dónde empezamos? No es algo fácil, pero tal vez lo recomendable sería empezar por el principio. Digamos, entonces, que el volumen se titula GABO. Cartas y recuerdos, del escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza (Ediciones B, Barcelona, España, 2013). Sin duda que se trata de una obra escrita por alguien que valora mucho el Arte de la Palabra, sí, con mayúsculas. Escribe desde la médula de la poesía sobre Gabriel García Márquez, quien también es y fue desde los orígenes un poeta. Estamos entonces ante dos autores del idioma español que cultivan el Arte de la Palabra desde su juventud.

Cuando leímos por primera vez Cien años de soledad, la obra cumbre de Gabriel García Márquez en la edición de Sudamericana impresa el 30 de mayo de 1967 en Buenos Aires, me dije lo siguiente a media voz: “Res-pi-ra-ción, rit-mo, Ar-te de la Pa-la-bra y des-lum-bra-mien-to”. Lo digo así, silabeando el mundo como habría que silabearlo a cada instante, para decirlo al modo de Gonzalo Rojas. En la portada de aquella edición  alcanzo a vislumbrar aquel barco celeste suspendido en el aire y deslizándose entre los árboles de la selva. Recuerdo que me dije a media voz: “La poesía, es decir el pulso y la esencia medular en todo su esplendor. Pero una poesía encarnada en múltiples personajes no sólo de carne y hueso, sino también de visiones y más visiones a través de historias obsesivas y profundamente humanas que cruzan por los espacios de la novela y se entrecruzan a lo largo de todo el libro. Estamos ante un ir y venir de situaciones fabulosas donde lo minúsculo y lo mayúsculo van engarzándose en una especie de danza verbalmente inagotable”.

alcanzo a vislumbrar aquel barco celeste suspendido en el aire y deslizándose entre los árboles de la selva. Recuerdo que me dije a media voz: “La poesía, es decir el pulso y la esencia medular en todo su esplendor. Pero una poesía encarnada en múltiples personajes no sólo de carne y hueso, sino también de visiones y más visiones a través de historias obsesivas y profundamente humanas que cruzan por los espacios de la novela y se entrecruzan a lo largo de todo el libro. Estamos ante un ir y venir de situaciones fabulosas donde lo minúsculo y lo mayúsculo van engarzándose en una especie de danza verbalmente inagotable”.

Plinio Apuleyo Mendoza participa del mismo fenómeno. Su escritura también está imantada por ese poderío sinuoso, musical y envolvente, que llega hasta nosotros a través del Arte de la Palabra. No se trata de contar por contar, sino del cómo y el dónde, así es, desde dónde y cómo se cuenta. Sin duda que ambos autores nacidos en Colombia, surgieron a la vida literaria desde el ombligo maternal de la poesía. No hay otro modo de explicar el fenómeno. A su manera, son hijos de aquel esplendor romántico-modernista. José Asunción Silva, Rubén Darío y tantos otros, hasta toparnos inevitablemente con Pablo Neruda. En todos ellos es imposible concebir el fenómeno literario sin la presencia tutelar del sentido y del oído. Casi no hay periodos en su escritura que no reconozcan dicho andamiaje. Son así desde su juventud. Sus maestros de secundaria y de universidad los formaron de ese modo. No se trata de decir algo por escrito sino de cómo se dice. Sentido-ritmo-sonido-cadencia-plasma verbal o vocabulario. Por ahí va la cosa que aún llamamos Arte de la Palabra. Por ahí va y viene deslizándose aquel fenómeno que aún llamamos literatura entendida como una creación estética. Instalados en dicha circunstancia, podemos ver que Plinio Apuleyo Mendoza va entregando mucha información a los lectores, pero jamás al modo de un periodismo meramente testimonial e informativo. Se trata de una escritura capaz de vulnerar los distintos y complejos niveles del espíritu humano, y eso se logra cuando aparece el arte de la creación estética.

Lo cierto es que estas líneas podrían ser inagotables, pero es preciso controlar nuestro ímpetu. Me temo que lo que pudo ser la reseña sobre un libro recientemente publicado en Barcelona (febrero de 2013), se convertirá en una especie de ensayo literario. Diré que Plinio Apuleyo Mendoza inicia su obra con un prólogo, y el primer párrafo en cursivas no es más que la voz del propio Gabriel García Márquez: “Conservo de París una imagen fugaz que compensa todas mis hambres viejas. Había sido una noche muy larga, pues no tuve dónde dormir, y me la pasé cabeceando en los escaños, calentándome en el calor providencial de las parrillas del metro, eludiendo los policías que me cargaban a golpes porque me confundían con un argelino. De pronto, al amanecer, tuve la impresión de que todo rastro de vida había terminado, se acabó el olor de coliflores hervidos, el Sena se detuvo, y yo era el único ser viviente entre la niebla luminosa de un martes de otoño en una ciudad desocupada. Entonces ocurrió: cuando atravesaba el puente de Saint Michel sentí los pasos de alguien que se acercaba en sentido contrario, sentí que era un hombre, vislumbré entre la niebla la chaqueta oscura, las manos en los bolsillos, el cabello acabado de peinar, y en el instante en que nos cruzamos en el puente vi su rostro óseo y pálido por una fracción de segundo: iba llorando”.

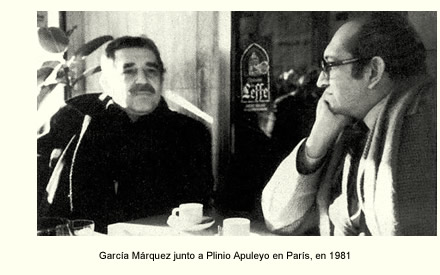

Este pasaje le permite al novelista Plinio Apuleyo Mendoza descubrir al propio García Márquez. Aquel pobre y aún desconocido, “expuesto a dormir en los escaños de un parque, que él mismo acaba de pintarnos, recorre también las páginas de este libro. Es el mismo Gabo que conocí en un café de Bogotá cuando él solo tenía veinte años y yo cuatro o cinco años menos; el mismo que encontré en París en los años cincuenta para vivir como amigos una similar aventura en buhardillas, bares y cafés del Barrio Latino; el mismo que recorrió conmigo los países comunistas (en pos de un sueño siempre frustrado) antes de regresar a Hispanoamérica para abrirnos paso como periodistas en Caracas, Bogotá o La Habana. Compartiendo la misma devoción por la literatura, yo veía como le robaba al sueño horas enteras para escribir cuentos o novelas. Me enseñaba siempre sus manuscritos. Es el Gabo desconocido que recordamos sus más cercanos y antiguos amigos. Con la aprobación de mi ahijado Rodrigo, he incluido algunas cartas que Gabo me enviaba desde México a propósito de lo que estaba escribiendo. Todavía estaba lejos de llegar a la celebridad. Por cierto, esta resultó para él incómoda. ‘Me estorba –me dijo alguna vez--; la fama me intimida, y la consagración se me parece mucho a la muerte’. Con la misma franqueza se apartaría de los mitos y parábolas que los críticos levantarían en torno de Cien años de soledad. No, no buscaba hacer alegorías de la humanidad. Su propósito, me dijo alguna vez al terminar el libro, era mucho más modesto y simple: ‘Solo he querido dejar una constancia poética y más bien compasiva del mundo de mi infancia que transcurrió en una casa grande y triste, con una hermana que comía tierra y una abuela ciega que adivinaba el porvenir en las aguas dormidas y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la felicidad y la demencia, ni nunca perdieron el candor. Esto es lo que yo entiendo por un largo poema de la vida cotidiana’ Sí, eso es, ante todo, Cien años de soledad”.

Como ustedes ven, la obsesión de García Márquez por el tratamiento de una especie de idioma literario que provenga de las entrañas de la poesía, es un fenómeno muy evidente desde los orígenes de su escritura. Cuando leí por primera vez aquella obra cumbre dentro de la novelística latinoamericana, recuerdo que me dije: “La poesía, es decir el Arte de la Palabra en todo su esplendor; pero una poesía encarnada en múltiples personajes no sólo de carne y hueso, sino también de visiones y más visiones a través de historias obsesivas y profundamente humanas que cruzan por los espacios de la novela y se entrecruzan a lo largo de todo el libro”. Varios años después, al recibir el Premio Nobel en 1982, el artista colombiano dijo que todo empieza y acaba en la poesía. Digamos que la intensidad de la poesía como transformación de la materia es lo que posibilita el milagro del Arte de la Palabra: “Yo empecé leyendo poesía desde muy joven. Descubrí que ahí están los orígenes: el ritmo, la belleza, la música del lenguaje. Lo otro es la historia, las anécdotas, las atmósferas, los personajes que son muy importantes, no hay duda, aunque todo al fin debe articularse a través del milagro que no es otra cosa que el arte de la palabra. Yo empecé a leer novelas durante el bachillerato, un poco después. El origen de todo, insisto, fue y seguirá siendo la poesía”.

El autor de este ensayo, llámese como se llame, ¿acaso Lavín Cerda?, se interrumpe a fin de que los otros digan, con lucidez y elegancia, lo que tienen que decir. “No sé cuándo tuve la idea, y tal vez debería decir la necesidad (escribe Plinio Apuleyo Mendoza) de escribir este libro. Lo veía como algo más que una evocación, tal vez era un rescate de experiencias que no podían ser olvidadas. Como los recuerdos tienen con frecuencia la rápida volatilidad de las mariposas, pensé que siguiendo la huella de los impresionistas debía apartarme de toda construcción clásica, rígida, y romper frases con inesperados saltos de página que acentuaran como pinceladas impresiones de un momento vivido. Ahí quedan, seguramente sorprendiendo al lector. Y como cierre de este libro, he recordado la culminación triunfal de la sigilosa aventura literaria adelantada por Gabo a lo largo de sus más duros años: el Premio Nobel de Literatura. Lo vivimos a su lado sus más cercanos amigos. A nosotros nos produjo una gran felicidad. Y a él, como verán los lectores cuando lean el final de este libro, un gran pavor”.

Todo lo que estamos a punto de decir va entre comillas porque ya fue dicho por otros con más oficio, hondura, perspicacia y tal vez felicidad. Por ejemplo: la fotografía de García Márquez en blanco y negro, que ocupa toda la portada del libro, es excelente. Allí podemos apreciar la cabellera gris y ensortijada, la oscuridad en las cejas profundas y la claridad o más bien la sonrisa en aquellos ojos brillantes e igualmente profundos. Ojos de niño juguetón, pícaro y travieso. La nariz en el espacio preciso donde debería ir siempre la nariz, y la blancura de aquel bigote que aún sonríe tanto o más que la sonrisa instalada entre los labios. Y finalmente las manos que van entrecruzándose en una especie de puño que sostiene al mentón con mucho equilibrio. (He aquí una nota que aparece al pie de la cabellera y por el lado izquierdo: mucho ojo con esa oreja más o menos apacible).

No sé por qué me pregunto con cierta frecuencia lo que me pregunto. La frase puede sonar estúpida y tal vez lo sea. Pero a todo esto, ¿cuál es la pregunta? El asunto es muy simple. ¿Cómo en Colombia, desde hace mucho tiempo, los maestros leen y estudian con sus alumnos a Rubén Darío y a lo que vino después, pero que sin duda emerge de la riqueza idiomática, rítmica, sonora y estilística de Darío? Aquel legendario grupo de los piedracielistas colombianos hubiera sido imposible sin la presencia tutelar del autor de Azul, entre otras obras fundamentales; pero, sobre todo, del hispano Juan Ramón Jiménez, quien publicó en 1919 su libro Piedra y cielo. Lo mismo podemos decir de otro gran artista y fundador de nuestra literatura moderna en Hispanoamérica: el cubano José Martí. Los poetas Eduardo Carranza y Gerardo Valencia fueron los principales animadores de la tertulia en el Café Victoria, de Bogotá. Corrían los primeros años, sí, las primeras décadas del siglo XX, y los nuevos escritores buscaban un anhelo de eternidad a través de la belleza. Una libérrima construcción de imágenes y metáforas. Allí leyeron, comentaron y descubrieron a Charles Baudelaire como a Pablo Neruda; asimismo, supieron valorar a la generación española del 27. Estudiaron no sólo la poesía en verso de Darío sino también sus poemas en prosa, sus crónicas y relatos. No se olvidaron de José Asunción Silva, de Porfirio Barba-Jacob, de los hermanos Machado, e incluso de Vicente Huidobro. Observaron todas las transformaciones estilísticas que van de los Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, a su Residencia en la tierra, donde ya se abren con un gran poderío verbal los tonos insólitos y experimentales de la vanguardia no solamente poética en nuestro idioma. La pregunta será siempre la misma: el soplo del origen. ¿Qué hubiera sido de nuestra narrativa latinoamericana en el siglo XX (no sólo en el XX) sin la presencia de aquellos poetas fecundantes y fundadores de una nueva sensibilidad en el reino sin monarquía de lo enriquecedoramente estético?

Después de vivir y trabajar algunos años como periodista en La Habana, el Gabo, como le dicen sus amigos desde siempre, decidió cambiar de rumbo geográfico. Plinio Apuleyo Mendoza lo describe de este modo: “A García Márquez, México no le ofrecía en aquel momento --cuando llegó con su mujer y con su hijo en un autobús tras recorrer medio continente-- seguridad alguna. Salvo unos pocos amigos, nadie sabía quién era. Poetas, escritores y artistas de otros lugares de Latinoamérica, llegan allí todos los días y pasan sin dejar huella… México le planteó a García Márquez un nuevo reto. Lo asumió. Lo ganó. Fue allí donde escribió Cien años de soledad. Donde se hizo célebre”. Por aquel tiempo hubo un cruce de cartas importantes donde se mencionaban proyectos, esperanzas, “posibles contratos con editores, productores de cine, publicistas, pero detrás de esas constantes y efímeras perspectivas en las que él, sin duda, necesitaba creer defensivamente, uno adivinaba, entre líneas, la realidad de apartamentos todavía con un par de sillas y camas plegables, de apuros de fin de mes, de trabajos irrisorios (en revistas, emisoras, agencias de publicidad), de patronos soberbios. ‘Trago tranquilizantes untados en el pan, como mantequilla’, decía de pronto, y la frase, que se le escapaba a su máquina de escribir, alojaba la dura verdad vivida en aquellos tiempos”.

El 22 de julio de 1967, Gabriel García Márquez le envía a su gran amigo Plinio Apuleyo Mendoza una carta fundamental que se titula, simplemente, Compadre.

“Me ha dado una gran alegría lo que me dices del capítulo de Cien años de soledad. Por eso lo publiqué. Cuando regresé de Colombia y leí lo que llevaba escrito, tuve de pronto la desmoralizante impresión de estar metido en una aventura que por lo mismo podía ser afortunada que catastrófica. Para saber cómo lo veían otros ojos, le mandé entonces el capítulo a Guillermo Cano y convoqué aquí a la gente más exigente, experta y franca, y les leí otro. El resultado fue formidable, sobre todo porque el capítulo leído era el más peligroso: la subida al cielo en cuerpo y alma de Remedios Buendía. Ya con estos indicios de que no andaba descarrilado, seguí adelante. Ya les puse punto final a los originales, pero me queda por delante un mes de trabajo duro con la mecanógrafa que está perdida en un fárrago de notas marginales, anexos en el revés de la cuartilla, remiendos con cinta pegante, diálogos en esparadrapo, y llamadas de atención en todos los colores para que no se enrede en cuatro abigarradas generaciones de José Arcadios y Aurelianos.

“Mi principal problema no era solo mantener el nivel del primer capítulo, sino subirlo todavía más en el final, cosa que creo haber conseguido, pues la propia novela me fue enseñando a escribirla en el camino. Otro problema era el tono: había que contar las barbaridades de las abuelas con sus arcaísmos, localismos, circunloquios e idiotismos, pero también con su lirismo natural y espontáneo y su patética seriedad de documento histórico. Mi antiguo y frustrado deseo de escribir un larguísimo poema de la vida cotidiana, “la novela donde ocurriera todo”, de que tanto te hablé, está a punto de cumplirse. Ojalá no me haya equivocado.

“Estoy tratando de contestar con estos párrafos y sin ninguna modestia, a tu pregunta de cómo armo mis mamotretos. En realidad, Cien años de soledad fue la primera novela que traté de escribir a los 17 años y con el título de La casa, y que abandoné al poco tiempo porque me quedaba demasiado grande. Desde entonces no dejé de pensar en ella, de tratar de verla mentalmente, de buscar la forma más eficaz de contarla, y puedo decirte que el primer párrafo no tiene una coma más ni una coma menos que el primer párrafo escrito hace veinte años. Saco de todo esto la conclusión que cuando uno tiene un asunto que lo persigue, se le va armando solo en la cabeza durante mucho tiempo, y el día que revienta hay que sentarse a la máquina, o se corre el riesgo de ahorcar a la esposa”.

La carta del 22 de julio de 1967 es más larga y constituye un documento fundamental. No niego que me dan ganas de transcribirla en su plenitud, pero sería una especie de testamento medieval, aunque no me explico muy bien por qué añadí la palabra medieval a la palabra testamento. ¿Sólo por un asunto de extensión? Es mejor que nos detengámonos en otra zona de la extensa carta: “Lo más difícil es el primer párrafo. Pero antes de intentarlo, hay que conocer la historia tan bien como si fuera una novela que ya uno hubiera leído, y que es capaz de sintetizar en una cuartilla. No se me haría raro que se durara un año en el primer párrafo y tres meses en el resto, porque el arranque te da a ti mismo la totalidad del tono, del estilo, y hasta de la posibilidad de calcular la longitud exacta del libro (…) Lo que me dices de mi ‘disciplina de hierro’ es un cumplido inmerecido. La verdad es que la disciplina te la da el propio tema. Si lo que estás haciendo te importa de veras, si crees en él, si estás convencido de que es una buena historia, no hay nada que te interese más en el mundo y te sientas a escribir porque es lo único que quieres hacer, aunque te esté esperando Sofía Loren. Para mí, esta es la clave definitiva para saber qué es lo que estoy haciendo: si me da flojera sentarme a escribir, es mejor olvidarse de eso y esperar a que aparezca una historia mejor. Así he tirado a la basura muchas cosas empezadas, inclusive casi 300 páginas de la novela del dictador, que ahora voy a empezar a escribir por otro lado, completa, y que estoy seguro de sacarla bien”.

Sería recomendable que nunca olvidemos aquella célebre carta del 22 de julio de 1967, y que Plinio Apuleyo Mendoza conserva como hueso de santo. Allí Gabriel García Márquez sugiere que debemos escribir sobre las historias que en verdad conocemos, aun cuando lo imaginado también puede ser una forma de conocimiento. Diríamos, entonces, que no hay que cerrarse a nada. Quizá el autor de El coronel no tiene quien le escriba sea, en este sentido, un tanto conservador o tradicional. “Tengo muchos años de verte atorado con tus historias ajenas --le escribe al amigo Apuleyo Mendoza--, pero entonces no sabía qué era lo que te pasaba, entre otras cosas porque yo andaba un poco en las mismas. Yo tenía atragantada esta historia donde las esteras vuelan, los muertos resucitan, los curas levitan tomando tazas de chocolate, las bobas suben al cielo en cuerpo y alma, los maricas se bañan en albercas de champaña, las muchachas aseguran a sus novios amarrándolos con un dogal de seda como si fueran perritos, y mil barbaridades más de esas que constituyen el verdadero mundo donde tú y yo nos criamos, y que es el único que conocemos, pero no podía contarlas, simplemente porque la literatura positiva, el arte comprometido, la novela como fusil para tumbar gobiernos, es una especie de aplanadora de tractor que no levanta una pluma a un centímetro del suelo. Y para colmo de vainas, ¡qué vaina!, tampoco tumba ningún gobierno. Lo único que permite subir a una señora en cuerpo y alma es la buena poesía. (…) Yo creo por todo esto que mi primera tentativa acertada fue La hojarasca y mi primera novela, Cien años de soledad. Entre las dos, el tiempo se me fue en encontrar un idioma que no era el nuestro, un idioma prestado, para tratar de conmover con la suerte de los desvalidos o llamar la atención sobre la chambonería de los curas, y otras cosas que son verdaderas, pero que sinceramente no me interesan para mi literatura. No es completamente casual que cinco o seis escritores de distintos países latinoamericanos nos encontremos de pronto, ahora, escribiendo en cierto modo tomos separados de una misma novela, liberados de cinturones de castidad, de corsés doctrinarios, y atrapando al vuelo las verdades que nos andaban rondando, y a las cuales les teníamos miedo; por una parte, porque nos regañaban los camaradas, y por otra parte, porque los Gallegos, los Rivera, los Icaza, las habían manoseado mal y las habían malgastado y prostituido. Esas verdades, a las cuales vamos a entrar ahora de frente, y tú también, son el sentimentalismo, la truculencia, el melodramatismo, las supersticiones, la mojigatería, la retórica delirante, pero también la buena poesía y el sentido del humor que constituyen nuestra vida de todos los días. Un gran abrazo, GABO”.

¿Deberíamos recordar que mucho del salto cualitativo hacia adelante comenzó con los primeros intentos fallidos de lo que sería El otoño del patriarca, esa novela lingüísticamente barroca, experimental y desmesurada a la que pudo darle alcance después de numerosas aproximaciones? En esas andaba Gabriel García Márquez cuando apareció en el horizonte, misteriosamente, Cien años de soledad. A juicio de su amigo Plinio Apuleyo Mendoza, el disparador anecdótico y lingüístico de su obra más célebre lo tuvo viajando a Acapulco en automóvil. En el transcurso de aquel viaje “descubrió que era posible hacer surgir hongos venenosos entre los libros de una biblioteca, que el mar podía ser vendido y su dictador vivir doscientos años… Un libro donde dormían todos los mitos y fantasmas de su infancia, una y otra vez aplazado por no haber encontrado aún la manera contarlo. Aquella revelación, como él lo ha dicho muchas veces, la tuvo viajando a Acapulco en automóvil. Fue entonces cuando interrumpiendo la segunda versión de El otoño del patriarca, se sentó delante de su máquina de escribir para redactar Cien años de soledad”.

A juicio del propio García Márquez, mientras estaba acabando de escribir los Cien años… tuvo el presentimiento de que su esfuerzo se convertiría en un célebre gol de media cancha. “No se parece a los otros, compadre. Ahí me solté el moño, al fin. O doy un trancazo con él o me rompo la cabeza”. A poco andar, el asunto se convirtió en una inminencia objetiva, “pero solo una media docena de amigos éramos dueños del secreto. El libro era una bomba con la mecha encendida, pronta a estallar”.

Qué momento más célebre de nuestra literatura hispanoamericana. Casi todo lo que deseábamos decir ha sido dicho por otros. La aventura de Gabriel García Márquez nos pertenece no sólo por amar y vivir dentro de la belleza de nuestro idioma que llegó a Hispanoamérica por conquista y que nos permite, de metamorfosis en metamorfosis, expresarnos artísticamente. Y para concluir nuestro ensayo aproximativo a la gran obra poético-narrativa del colombiano, permítanme transcribir la carta del 27 de junio de 1966, enviada al amigo Plinio Apuleyo Mendoza. “Compadre: vivo de mis reservas hasta terminar la novela. En dos semanas estará terminado el impresionante mamotreto de 800 páginas, y un mes después se van copias para Sudamericana y cinco países de otras lenguas. Ha sido una locura. Escribo desde la nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde; almuerzo, duermo una hora y corrijo los capítulos del principio, a veces hasta las dos y tres de la madrugada. Nunca me he sentido mejor: todo me sale a torrentes. Así desde que regresé de Colombia. No he salido a ninguna parte. Mercedes aguanta como un hombre, pero dice que si luego la novela no funciona me manda a la mierda. Quiérannos mucho, como nosotros a ustedes, y reciban un abrazote. GABO”.

Es todo lo que necesitábamos decir, por el momento. Lo que vino después constituye una historia conocida, aunque no por ello es menos enriquecedora y entrañable.