Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Hernán Lavín Cerda | Autores |

HERNÁN LAVÍN CERDA

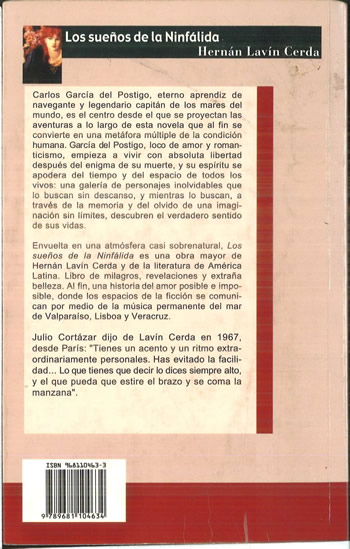

LOS SUEÑOS DE LA NINFÁLIDA

(Fragmento inicial de la novela,

Editorial Plaza y Janés, México, año 2001, 530 páginas)

.. .. .. .. .. .

Primera Mirada

Aparición de Luis Ambrosio,

el hijo del Capitán Carlos García del Postigo

Aunque ustedes piensen lo contrario, yo todavía soy el hijo único del Capitán Carlos García del Postigo y no puedo olvidarme de su novia de siempre, la legendaria Venancia de Pichot, su novia de nariz algo curva y ojos profundos, más bien oblicuos, de un verde lejano, a quien le decían la Ninfálida, la ninfa un tanto equívoca y más pálida, esa mariposa de alas translúcidas y cintura muy leve, suspicazmente esquiva, como a punto de levantar el vuelo, que sólo revoloteaba de noche y cuando el mar de Valparaíso permanecía en absoluta quietud, más allá de sí mismo, adentro, mar adentro, más bien al fondo y por debajo de la línea de flotación que al fin se hunde como tal vez se hundirá la línea del horizonte por debajo del mundo, algún día, sí, probablemente de noche.

Lo cierto es que el recuerdo de la Ninfálida no me deja dormir y ya casi no puedo respirar con entusiasmo. Quisiera olvidarla entre un suspiro y otro, pero es imposible. Como dijo Rubén Darío al llegar al puerto de Valparaíso el 24 de junio de 1886, “Venancia de Pichot es la corsaria más hermosa con sus pies habitualmente desnudos. Hay algo pusilánime o más bien melancólico en lo más profundo de su ombligo bermejo, lo cual la vuelve aún más enigmática que la raíz adventicia de la hiedra. ¿Gloria al veneno de la araña oculta en ese ombligo? Allí hay luz, toda cifra es un gesto, allí hay sabiduría. Sospecho que Venancia es griega aunque a menudo lo olvide. Su abuelo era ciego como aquel cangrejo que se arrastra penosamente con sus espinas de rosa. Su deseo sacia el labio, el cielo es azul, yo estoy casi desnudo, pero ella convierte el deseo en lo más felino de su pezón, ese pezón fulgurante y único que sube a los cielos, sin detenerse en mis labios que sólo esperan a la doncella de las fiestas paganas, pero la Ninfálida aparece de pronto, desde lejos, como una visión muy antigua, y desaparece al fin con un canastillo de flores en su cabeza. El cielo todavía es azul y yo estoy desnudo. Trato de olvidarla pero es imposible. Repentinamente, la veo transfigurada en aquel cangrejo que tal vez nunca dejará de arrastrarse sobre la arena húmeda, con sus espinas de rosa. Mi amigo, el general y poeta salvadoreño Juan Cañas, me ha dicho sin ocultar su vehemencia: ‘Vete a Chile, Rubén, es el país adonde debes ir cuanto antes. Allí vive en todo su esplendor la corsaria más bella y melancólica. Se llama Venancia de Pichot y su espíritu vuela sobre los cerros de Valparaíso cuyas luces anuncian el futuro. Vete a Chile de una vez por todas, vete a nado, aunque te ahogues en el camino’. Así lo hice y aquí estoy ocupando esta pequeña habitación en la casa de mi amigo Pedro Balmaceda Toro, el hijo del Presidente de la República. Desde la cumbre del cerro La Concepción, no muy lejos del primer ascensor que se inauguró en Valparaíso durante la primavera de 1883, alcanzo a divisar el perfil un tanto sonambulesco de tres buques pertenecientes a la marina Mercante de Inglaterra. Uno de ellos, al fondo de la bruma de color marfil, un marfil tocado por el óxido de ultramar, aparece y desaparece como si fuera un gran elefante de la India convertido en su propio fantasma: la blancura fantasmal se extiende por toda la bahía con un desliz de felinos al acecho, y los otros navíos son como ballenatos de piel azul y chimenea escarlata: un azul no muy intenso y tocado también por las ondulaciones casi imperceptibles de la bruma que todo lo disuelve, al ritmo pendular del océano Pacífico cuyas olas van y vienen hasta morir estrellándose contra el malecón más oscuro de Valparaíso. Sé que el barco mayor fue bautizado con el nombre de Liverpool, aunque desde aquí no alcanzo a distinguir las letras de su nombre escritas en rojo bajo la proa inmaculada. Me parece, de improviso, que aquella criatura de los mares se repliega sobre sí misma, siempre por debajo del abanico más o menos inmóvil de la bruma, como si fuese la curvatura principal de algún órgano hueco. Es el poder de la invaginación, me digo sin abrir los labios,: es el poder de un intestino de hierro que pesa varias toneladas, invaginándose, paso a paso, con parsimonia y gravidez de felinos muy semejantes a Venancia de Pichot, a través de la línea del horizonte que se va transfigurando en esa bruma que todo lo confunde como en un espectáculo cruel y electrizante donde al fin el mundo revienta, y es como si habitáramos en lo más profundo del cerebro enloquecido de amor de Cattulle Mendés. Únicamente puede sobrevivir la locura en el desliz siempre equívoco del amor, con oscuridad y tibieza, aquel amor de infinito que casi nunca vuelve. Creo que más allá de sus pies habitualmente desnudos, Venancia cultivó en el abismo de su cuerpo ese perfume de esposa en la noche, aunque no fuese esposa de nadie; aquel perfume oculto como la nuez misma de la noche. ‘Una insólita verbena en los labios, pero en su lengua oscura, todavía, un levísimo temblor como una sala de otro paisaje, aquel fermento del viejo mundo’. Acabo de ser elegido por un sueño aún más envolvente que el Mar de las Antillas, y presiento que así lo dirá un poeta de estirpe caribeña desde Long Beach Island, tal vez en junio de 1941: ‘Cállate, debilidad, y tú, perfume de esposa en la noche, como la almendra misma de la noche’ ”.

Algunos antropólogos dicen que la Ninfálida nunca fue una sacerdotisa del amor que sufriera en carne viva la metamorfosis del amor y de la carne: fue como un fantasma de cintura sutil y ojos de un verde cada vez más lejano, aquellos ojos profundamente oblicuos. Ella sólo empezó a brillar por la temperatura de su ausencia: un equilibrio inverosímil, más bien estéril, con hermosura y seducción circular, como anillos entre las llamas, pero ya sin carne y sin huesos. Otros especialistas en alergias múltiples, dirigidos por la investigadora Josefina Carabantes, opinan que Venancia de Pichot, una leyenda viva de costumbres crepusculares y siempre inesperadas, fue quien provocó la más auténtica transfiguración física y metafísica en el cuerpo y en el alma del capitán Carlos García del Postigo: una metamorfosis diurna y nocturna desde el vértigo del amor sexual, no siempre consumado, con su asombro, sus lágrimas, su ingenio y su ternura que lo hacían llorar, reír o al menos sonreír al misma tiempo en un clima de concordia y ganas de vivir observando el vuelo casi inmóvil de los pelícanos.

Aún me llamo Luis Ambrosio y no puedo olvidar que mi padre falleció a causa de un ataque de alergias múltiples, hace tres años y siete meses. La increíble y triste historia se inició con una especie de lipomatosis indolora e indomable que se fue erizando y al fin cubrió todo su cuerpo, con la única excepción de aquella zona ocupada por las aletas de la nariz. No es fácil creerlo, sin duda, pero así fue: cada bolita de grasa o de algo por el estilo, lenta o precipitadamente, se transfiguró en un erizo negruzco y amenazante con púas de color marfil, un marfil compuesto por diminutas vesículas de transparencia casi total. Sin que nadie pueda todavía explicarse el fenómeno, la lipomatosis, a través de una mutación esencial aunque no muy perceptible a simple vista, derivó en un enjambre de alergias que se precipitaron a partir de la solidificación del tejido adiposo bajo el desliz más o menos suave de la epidermis. Primero aparecieron las erupciones cutáneas y después los furúnculos de índole purulenta. Todo su cuerpo sufrió en carne viva la metamorfosis. Con lentitud y de pronto vértigo, las bolitas o más bien los quistes sebáceos, según los especialistas, fueron aumentando de tamaño y densidad, en cuanto a la materia que los configura, y violentamente se transformaron en pústulas rojizas y verdinegras, y luego en fístulas imposibles de cicatrizar con hilo de cirugía o electrocauterio, como a veces también ocurre con algunas membranas más o menos mucosas. Jamás olvidaré que la investigadora Josefina Carabantes le fue aplicando a mi padre un ungüento especialmente preparado para combatir aquella situación tan compleja y tan urgente, pero al fin todo resultó inútil: el valerianato de diflucortolona no tuvo más eficacia que el agua de la llave, y tanto las pústulas como las fístulas parecieron burlarse sin piedad, algunos minutos después, de la oxiquinoleína y de la alfa-hidroxi-corticosterona.

--No entiendo nada, la realidad es aún más confusa que el mundo de la lipomatosis y las alergias ingobernables-- dijo la investigadora y puso la mirada en el cielo, como invocando al Dios de las Alergias Múltiples, pero aquel Dios no abrió su boca para pronunciar una sola palabra que hiciera descender la luz a partir de algún tratamiento nuevo y eficiente--. Ah si al menos pudiéramos conocer la opinión siempre lúcida y llena de júbilo de Francois Sartrouville, uno de los maestros más sabios, más humanos y deslumbrantes de la dermatología contemporánea, pero por desgracia es imposible porque se murió en París hace muchísimos años, creo que a principios de este siglo, no estoy muy segura, y ni siquiera supo de nuestras investigaciones en la Clínica Louis Pasteur, que aún dirige el doctor Domingo Volochinsky, uno de sus discípulos más iluminados. Sí, el maestro Volochinsky es un baluarte de la dermatología mundial y por fortuna vive junto a nosotros, no muy lejos de la Plaza Victoria, aunque me temo que sus conocimientos, como los míos, no serán de mucho utilidad ante el insólito caso del capitán García del Postigo. Fue el doctor Domingo Volochinsky, luego de estudiar a fondo la sintomatología del paciente, quien me ayudó a elaborar el diagnóstico: Lipomatosis alérgica y múltiple, de pronóstico reservado, con algunas complicaciones que parecen irreversibles. Debo decir que el propio director de la Clínica Louis Pasteur preparó el ungüento especial a base de una mezcla de valerianato de diflucortolona con hidrocortisona y otras sustancias químicas. No sé por qué razón las cosas no salieron como las habíamos proyectado. Parece que el reino de las ciencias exactas, más o menos exactas, se ha vuelto tan ingobernable como el de las alergias múltiples. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué sucederá en el futuro? Nada viene de nada, según dicen algunos escépticos que han recibido la luz de la clarividencia. Nada ha sido creado, repiten desde sus propias investigaciones, pero todo cuanto existe, ya existía, de algún modo, desde la eternidad que tal vez permanece inmóvil. Sea como fuese, no me resigno a presenciar, con los brazos cruzados, la angustia, el sufrimiento, la progresiva desaparición del brillo de luz en los ojos del capitán Carlos García del Postigo.

A los pocos días dejé de ver a la investigadora Josefina Carabantes. Esto sucedió después de que mi padre se fuera del mundo mientras dormía con dificultad sobre la cama 8 de la clínica del doctor Volochinsky, hace más de tres años, durante el jueves de Semana Santa, y a las cinco de la tarde con siete minutos. Corría un viento frío, más frío que de costumbre, y el puerto estaba más oscuro que nunca: era como si las aguas de la bahía se hubieran muerto de tristeza, mucho más de aburrimiento y soledad que de tristeza, entre un minuto y otro, sepultándose, abismalmente, en sí mismas. Recuerdo que lo enterramos en el Cementerio de Playa Ancha, bajo una llovizna que de pronto se convirtió en lluvia y granizos de toda estirpe. Una granizada heterogénea y sorpresiva, compuesta por algunas piedras translúcidas como huevos de perdiz, y otras piedras casi lejanas de todo volumen: apenas el alboroto de una película de color ámbar que no interrumpía su caída vertical y de repente oblicua sobre los paraguas más oscuros que las aguas del océano Pacífico, así como también sobre las gorras azules y blancas, los sombreros tan semejantes a los paraguas como buitres con sus alas abiertas, y al fon sobre algunas cabezas desprotegidas de quienes asistieron al último ritual de la ceremonia fúnebre. Acompasadamente, como en sordina, se escuchó la voz de los miembros del Coro de la Marina Mercante de Valparaíso.

Dentro de una atmósfera dominada por la lentitud a partir del ritmo que se convierte en belleza plural y en círculo casi perpetuo, aquella voz fue desdoblándose hasta llegar a ser un amasijo de voces graves y densas, más densas que la neblina, y las mismas voces subieron entrelazadas hacia la bóveda del cielo donde el vientre de las nubes era de oscuridad y de luz: las voces iban subiendo como en una urdimbre de dolor y dulzura, mientras el cielo se abría con elasticidad, emoción y entusiasmo de demiurgo para recibirlas. En el instante de mayor concordia, la música de las flautas, los oboes y las cuerdas, se volvió de pureza celestial como si ya hubiéramos resucitado entre los pétalos de las flores rojas y los frutos, no muy grandes y translúcidos, del Árbol de la Vida. Entonces el cántico alcanzó toda su profundidad y altura, y fue sublime: un milagro que pudo prolongarse durante la eternidad de siete minutos. Sí, en la esfera de mi reloj suizo cuyo segundero acaba, por arriba, en la punta de una flecha roja, pude percibir que el éxtasis de aquellas voces reunidas en el Coro de la Marina Mercante, no duró más de siete minutos. Ahora recuerdo que me dije sin abrir los labios donde la saliva había extendido una película del color de la sal: “La muerte y la vida, como en los tiempos antiguos, están en poder de la lengua, pero toda lengua depende del número siete. Dentro de un espectáculo más bien tranquilo, descubro, quizá por última vez, que la romántica y legendaria vida de mi querido padre, el capitán García del Postigo, va y viene lloviendo frente a mis ojos. Creo que el tránsito hacia la resurrección, a través del túnel del misterio siempre inconcluso, también ocurre entre dos suspiros, el de la vida y el de la muerte, y ambos suspiros no duran por encima y por debajo del mundo, y su aire velocísimo, más de siete minutos. Desde este Cementerio de Playa Ancha, casi amarrado a mi paraguas negro y al temblor de mi corbata obstinadamente negra, debo decir que mi padre, además de ser como uno de aquellos hombres a los que les gusta asistir al delirio y la serenidad de su propia vida, no consideraba del todo impropia cualquier ambición de vivirla. Sospecho que él supo verse dentro del flujo más bien fluvial de la vida, mientras la vivía con un asombro de niño que no cumple aún los siete años”.

Ha vuelto la música desde la pureza abismal del cielo, después de una interrupción de siete minutos: la concordia en el desliz de las flautas, los oboes y las cuerdas, también depende del enigma del número siete, un siete que ahora se multiplica por el mundo y al fin tiembla sobre nuestras cabezas, más o menos desnudas, dibujando en el aire una elipse muy semejante a la respiración del péndulo. Con ayuda de cuatro correas elásticas hasta un punto límite, dos hombres de apariencia robusta y vestidos de azul oscuro --uno de ellos con un gran lipoma muy cerca de la nunca--, van dejando caer el ataúd de color ocre, un ocre negruzco, sobre la fosa cada vez más húmeda, y en medio de un mar de paraguas más enlutados que mi propia memoria. Por primera y última vez, tal vez última, ¿quién puede saberlo?, ahí va el cadáver de mi padre, más pálido y de pronto más oscuro que algunos anfibios, me digo con una resignación casi absoluta, luego de abrir imperceptiblemente los labios: “A veces uno se duerme poco a poco, según el estilo de aquellas arañas semiocultas en los rincones, pero no vuelve a despertar. Así de insólito es el cultivo del sueño que nos alumbra y nos deslumbra con su viaje donde todo regreso es utopía. Quien se abre a la experiencia de la muerte, aunque sea en el juego inmortal de un seguro, jamás podrá cerrarle otra vez las puertas. He llegado a creer que la muerte es una herida inagotable, siempre cubierta por la penumbra y por muchísima luz, a pesar de todo, y también por el humo y la ceniza de la pesadumbre. Sólo a través de la herida, transfigurada en una especie de pulmón, vamos respirando como felinos que pierden y recuperan la esperanza: felinos sin tregua y sin mucha misericordia. No es fácil descubrir cuál será el porvenir del cadáver de mi padre bajo esa tierra que algún día lo vio nacer y que se llueve por dentro, en lo más profundo, creando las condiciones para una transfiguración luminosa y obstinada, más allá de toda física y de toda metafísica. Luego de efectuarse la metamorfosis del cadáver, me resisto a creer que su esqueleto se vaya pudriendo en su propio abismo, como la pus encapsulada en el vientre de una almendra. Sí, a veces uno se duerme paso a paso. No sé si aún habito en aquel sueño donde al fin descubro al capitán Carlos García del Postigo entre los robles y las araucarias de un bosque iluminado por el vuelo en círculos de una lluvia muy fina. De improviso se abre el cuerpo bautismal de la lluvia y la visión, igualmente, se abre como en un milagro. Al fondo, más allá del follaje verdiazul como el crepúsculo vespertino, aparecen y desaparecen las manchas claras y oscuras, rojizas y negras, que se proyectan desde el plumaje de una bandada de pájaros en descanso. ‘Soy todavía el padre de Luis Ambrosio, ese hijo mío que no sabe qué hacer en el laberinto de un pensamiento humanista y casi póstumo. Asimismo, soy casi el abuelo de Hervé Joncour, aquel ornitólogo que en 1861 se enredó en el sueño de las sedas que van y vienen por el mundo no sólo del Oriente: una ruta no menos laberíntica que la del humanismo casi póstumo. Ahora me subo a su caballo de ojos tan oscuros como las aguas de la había de Valparaíso, me apodero de su revólver cuya cacha es de hueso translúcido, y de inmediato disparo siete tiros al aire donde aún es visible el peso de la humedad. Repentinamente despierta por el terror, la bandada se eleva al cielo como una nube de humo desprendida por un incendio. La nube es muy grande y ustedes podrán verla, como si fuese una explosión atómica de manchas más claras y más negras que el futuro, allá en la lejanía, tal vez más allá de todo, casi en el fin del mundo. Una bandada oscura y rojiza de pájaros perdido en el cielo, sin otro destino que su propia dispersión en estos tiempos tan confusos, y cuando parece que apenas respira el aire de nuestro planeta en la llama de una vela encendida por la mano temblorosa de algún desconocido’. Ha vuelto la música y las sombras empiezan a abandonar el Cementerio de Playa Ancha. Somos los últimos fantasmas bajo esa lluvia que se convirtió en llovizna, aunque la llovizna es aún más perturbadora. Trato de abrir muy bien los ojos, pero no vislumbro a Venancia de Pichot: ni siquiera aparecen las huellas, a menudo esquivas, de la suspicaz Ninfálida. Otros dirán alguna vez, cuando el tiempo se haya fugado para siempre, que fuimos los últimos fantasmas deslizándose bajo el cuerpo de la lluvia que avanza, con pesadumbre de mamífero invisible, hacia los paisajes del fin del mundo”.

SEGUNDO FRAGMENTO

(A partir de la página 168)

Ahora sube al cielo el esplendor de la música de Mozart y va deslizándose hacia la barra del Neptuno, allí donde nunca permanece inmóvil Juan Carlos Nono con su calvicie precoz, esa calvicie que aún conserva las huellas de una pelusa de color rojo. En el gran espejo ubicado al fondo de la barra principal, aparece y desaparece la figura de un hombrecito de cabellera gris, un gris más cerca del humo que de algunas chispas de fuego en la ceniza, un gris donde existe la serenidad y el equilibrio de todo aquello que se consume y al fin se apaga. El hombre de baja estatura, vestido con un traje azul, camisa blanca y corbatín de seda verde, un verde abismal, se llama Lindolfo Santelices: nació hace más de cincuenta años junto al balneario de Las Torpederas, y es el pianista oficial del Bar Neptuno. Le gustan los valses de Strauss, la música de los hermanos Judenburg, Adolf y Ludwig, quienes fueron discípulos de Franz Schubert, y las melodías napolitanas de Nino Altamura, que se inspiran en las aguas del Tirreno y del Mediterráneo. En uno de los últimos inviernos, Lindorlfo Santelices pudo escribir una sonata en memoria del navegante español Juan de Saavedra, quien fundó la ciudad de Valparaíso en 1536.

--¡Bendito sea Dios, al fin llegamos a los dominios del Gato Nono, bendito sea el Dios del Destino, como también le gustaba decir a mi padre cuando iniciaba un viaje con el ímpetu de los locos sagrados, un nuevo viaje hacia los mares del principio y del fin del mundo! --exclama Luis Ambrosio y va acercándose lentamente a la barra principal del Neptuno, allí donde lo espera su amigo de la infancia, Juan Carlos Nono, abriendo y cerrando los ojos con incredulidad--. ¡La música es de un espíritu sublime, Gato mío, Gato nuestro que aún estás en la tierra y en el cielo, y los siete espejos biselados la multiplican como Dios manda!

--¡Qué milagro, sólo desaparece aquel sueño inmóvil que no se alimenta de sueño, qué milagro! --exclama con alegría el barman del Bar Neptuno--. ¿Es verdad lo que ven mis ojos bajo la luz de esa araña de lágrimas casi transparentes? ¡Bendita sea Nuestra Señora de los Milagros! Que los dioses te oigan con sus oídos muy despiertos, mi querido Luis Ambrosio, y que el diablo se haga el sordo eternamente. ¿Vienes del cielo o del infierno? Mis ojos te ven muy bien acompañado. ¿Qué ha sido de tu vida? Dicen que Valparaíso se muere, poco a poco, se nos muere sin darnos cuenta: eso dice el violinista y antropólogo Lino Spilimbergo, pero yo creo que Lino se ha vuelto más loco que una cabra del monte. Spilimbergo también ha dicho que el diablo es la única verdad en este mundo, la verdad más antigua que jamás fue tocada por la duda. Todavía no aparece en cuerpo y alma, pero lo más probable es que aparezca en los próximos minutos. Yo quiero que lo conozcan: es una personalidad por todo lo que dice y por todo lo que no dice… Ayer dijo con una voz casi de ultratumba: “Recordemos que el Homo Erectus fue abandonado por su mandíbula. O mejor dicho: sobrevivió en la orfandad y nunca supo lo que es el verdadero amor de una mandíbula. Sólo cuando surge el Homo Sapiens aparece en el mundo el soplo de la primera mandíbula. El Homo Erectus fue un desmandibulado absoluto: padeció la ausencia, el brillo de la ausencia en una mandíbula agobiada por la crisis. El Homo Sapiens es mandibularmente astuto y poderoso, aunque a veces parezca lo contrario. En el reino del Homo Erectus ya no existe la esperanza y sólo tiembla una luz agónica en el abismo de lo que pudo ser el esplendor de la mandíbula. Es el principio del fin. Es el origen de toda soledad, los primeros cien años de soledad a partir del cadáver de la mandíbula ausente”. Pero olvidémonos de Lino Spilimberto hasta que veamos cómo se abren y se deslizan sus alas en gloria y majestad, a través del umbral del Bar Neptuno. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Vienes del cielo o del infierno? Mis ojos te ven muy bien acompañado. ¿Quién es ella, cuál es su nombre, del nombre del primer bautismo, por qué no me presentas a tu novia?

--Ya estás hablando como mi padre, el capitán del San Patricio, el primero y el último, con ese virus de las palabras que se multiplican en un sentido figurado. Algo insólito sucede también entre los demás porteños porque lo que decimos o no decimos, aparece en un sentido figurado, más figurado que la vida, la muerte y la resurrección de la línea oblicua, la más antigua y la más nueva, la misteriosa línea del horizonte. Antes de referirme a lo que pudimos haber sido en este mundo, permíteme recordar la tibieza de la leche de la burra más joven y más entusiasta, aquella burra que te amamantó a lo largo de tu infancia: estoy pensando en la Vaca del Siglo. ¿La recuerdas?

--Qué maravilla tener una burra así, qué maravilla --interrumpe la Ninfálida y sonríe con entusiasmo--. Es un prodigio de la naturaleza.

--Por supuesto, hay burras inagotables e inolvidables, por supuesto --sonríe Juan Carlos Nono y prepara una bebida aromatizada con bayas de enebro y un poco de licor translúcido--. Sin falsa modestia, debo decir que los grandes hombres que han dejado una huella en la Historia, sí, en la Historia con mayúscula, fueron obstinadamente amamantados por alguna vaca trascendental, digna de todo respeto y de las mayores alabanzas. De pronto me vienen a la memoria los nombres de aquellas burras con todas sus leches por delante: Teófila del Cairo, que dio e mamar al Niño Jesús bajo el desliz invisible de las estrellas diurnas que guían a los anacoretas del desierto. Afaf de Bulaida, que dejó caer la espesura de su leche sobre los ojos de Mahoma, el profeta del Islam, durante los primeros días del año 622, el año de la hégira. Dhulia de maharashtra, que fue derramándose a través el amor más lácteo y al fin pudo penetrar en el espíritu de Shiddarta Gautama, el Buda de los ojos que lo ven todo sin abrirse nunca, el Iluminado del principio y del fin del mundo. Y luego las burras del tiempo y del espacio más terrenal y menos celeste, como le gustaba decir a tu padre, el único, el auténtico, el insuperable capitán Carlos García del Postigo. No puedo olvidarme de Giuseppina del Adriático, que antes de esfumarse en una espiral de anillos lácteos, hizo deslizar la espuma de su leche por encima de los labios del poeta de ayer, de hoy y de mañana, Dante Alighieri. Pensemos también en Lavinia de Campobasso, que se volvió de ubres muy lentas y muy amorosas para amamantar a Giordano Bruno con aquella leche donde la luz de lo divino se multiplica más allá de la escolástica y de las llamas de la hoguera de Roma en el año 1600. Ahora es el fantasma de Margaret de Westminster, la burra melancólica oculta en la niebla, quien sigue amamantando al más esquivo fantasma de Willian Shakespeare. Puras vacas de excelsitud en los ojos y en las ubres de las burras que nunca dejan de acompañarnos: es imposible vivir o sobrevivir sin ellas. A través del umbral del Neptuno aparecen y desaparecen los fantasmas de otras burras fundamentales: Valerie de Gloucester, que al permitir el vaivén de una noche muy láctea salvó de la locura al poeta T.S. Eliot bajo los árboles del cementerio que está junto a la iglesia principal de Padworth, en Berkshire. María Celeste con sus ojos profundos, de lustrosa madera oscura, que supo derramar a tiempo una leche triste, no muy triste y farmacéutica, sobre los labios del poeta del sur del mundo, Pablo Neruda: “¿Dónde estoy? Sube de la calle el olor y el sonido de una ciudad, olores húmedos, sonidos agudos. En la blanca pared de mi habitación toman el sol las lagartijas. El agua de mi lavatorio está caliente, zancudos nacidos en la línea ecuatorial me muerden los tobillos. Miro la ventana, luego el mapa. Estoy en Singapur”. Natalia de Zenzontla, que la dio el torbellino de luz, el polvo del desierto y la sabiduría de su leche al poeta de la prosa, el ausente y silencioso Juan Rulfo, antes de que fuera demasiado tarde. Y por último Lin Yu Tsing, aunque no hay último en este universo de las leches que nos ayudan a respirar y nos dan el soplo de la bienaventuranza. Lin Yu Tsing hizo posible que surgiera con todo su esplendor la Vía Láctea en los ojos profundamente líquidos de Lao Tsé, y de ese modo apareció el camino del Tao multiplicándose por los caminos del mundo. Lo que viene después se confunde en mi memoria y ya no recuerdo los nombres de las otras burras: la lista puede ser infinita. Surge un espacio en blanco y sólo puedo volver sobre la imagen vital de la gran burra de mis años de infancia, la burra sagrada que me alumbró con la belleza, la compasión y la ternura de la primera luz, la memorable Vaca del Siglo. Pero mejor será que nos olvidemos de la leche de las burras y pongamos los pies en las arenas movedizas de Valparaíso. Aquí lo real es lo menos real del mundo, como sucede con las imágenes que se multiplican a través del túnel siempre luminoso de los siete espejos. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Vienes subiendo del infierno o bajando del cielo? Mis ojos te ven muy bien acompañado en medio de las espirales de humo azul. ¿Quién es ella, cuál es su verdadero nombre, por qué no me presentas a tu novia?

--¡Qué formidable discurso, Gato Nono, mi querido Juan Carlos Nono, tu monólogo sobre las burras sagradas es un milagro de la naturaleza! --exclama el hijo único del Capitán del San Patricio--. A través de tus palabras que van y vienen sobre lo mismo, alrededor del espejo umbilical de siempre, descubro que las burras están envueltas en el movimiento circular de sus propias leches, y es en el fluir de esas leches donde podemos leer el futuro. Pero dime quién te enseñó a razonar de ese modo. ¿Algún brujo matutino, alguna bruja vespertina? Te conozco y te desconozco cuando hablas así. Te escuchamos y parece que tuvieras un siglo de sabiduría. ¿De dónde sacaste esas ideas, el dominio en las asociaciones aparentemente libres, y las florituras de ese lenguaje? Veo que la lepra cultural ha llegado al Bar Neptuno y no sé si alabarte o compadecerte. Al fin te felicito por tus tragos celestiales y por tu verbo encarnado en una sabiduría juvenil, cuya música es un consuelo para el espíritu.

--Spilimbergo, le debo casi todo a Lino Spilimbergo, quien nos enseñó a creer en la vida con los ojos cerrados y a pensar en la muerte con los ojos abiertos. Lino es un filósofo precoz, muy adelantado a su época, pero él dice que cambiaría toda la filosofía del mundo por la música aterciopelada del violín que lo cautiva. Es un sonámbulo bajo el arco protector de su violín. Creo que se parece mucho a tu padre, aunque tu padre es un mamífero superior, algo fuera de serie, una cosa levemente animal y de otro mundo. Antes venía a visitarnos a la hora del crepúsculo vespertino, como él dice: Lino y tu padre son casi iguales y han soñado los mismos sueños, la luz en la espiral de los mismos sueños. Aunque debo decir que para el capitán del San Patricio no hay belleza mayor que el parpadeo de las primeras luces del alumbrado público: sólo es real la hermosura del crepúsculo vespertino. ¿Lo ves con frecuencia?

--Lo veo y no lo veo porque se murió hace tres años y siete meses. Lo enterramos en el Cementerio de Playa Ancha, bajo una llovizna que de pronto se convirtió en lluvia y granizos de toda estirpe. La increíble y triste historia tuvo su origen en una especie de lipomatosis indolora e indomable que se fue erizando y al fin cubrió todo su cuerpo, con la única excepción de aquella zona ocupada por las aletas de la nariz. El especialista Domingo Volochinsky, director de la Clínica Louis Pasteur, fue quien me ayudó a elaborar el diagnóstico: Lipomatosis alérgica y múltiple, de pronóstico reservado, con algunas complicaciones que parecen irreversibles. Mi padre se fue del mundo de los vivos, aunque la realidad no sea muy precisa, durante aquel jueves de Semana Santa, y a las cinco de la tarde con siete minutos. Jamás olvidaré que corría un viento frío, más frío que de costumbre, y el puerto estaba más oscuro que nunca. Era como si las aguas de la bahía se hubieran muerto de tristeza, mucho más de aburrimiento y soledad que de tristeza, entre un minuto y otro, sepultándose abismalmente en sí mismas. Sí, la memoria vuelve, de olvido en olvido, la memoria vuelve como la espuma indomable del océano Pacífico. Recuerdo, una vez más, que lo enterramos en el Cementerio de Playa Ancha, bajo una llovizna que de repente se convirtió en lluvia y granizos de toca estirpe. Una granizada heterogénea y sorpresiva. En su parcial o total ausencia, lo vemos y no lo vemos desde su puesto de mando en el San Patricio, como sucede con la figura tornadiza del Dios del Destino, ese Dios que aparece y desaparece bajo una llovizna que de pronto se convirtió y seguirá convirtiéndose en lluvia.

--No lo puedo creer, no es posible, todo se ha vuelto muy confuso, pero la confusión es al fin un estímulo, como piensa el sabio Lino Spilimbergo --sonríe el barman y sirve una copa de vino Tarapacá, un vino tinto de gran espesura--. Confieso que leí la noticia de la muerte de tu padre en el diario La Unión y se me cayeron las lágrimas. La redacción de la noticia era un atentado contra la especie humana, no sólo humana, y eso fue lo que me hizo llorar abundantemente, sin ningún equilibrio. Ya casi nadie sabe escribir en este mundo de locos sin consuelo, donde la luz del temblor cristiano brilla por su ausencia. Recuerdo que leí la noticia con asombro y dije no, no puede ser, es imposible, no, la realidad ha sido tan mal redactada que la noticia debe ser falsa: todo lo falso se hace evidente cuando falla la forma y la gramática es un caos que sólo brilla por su desequilibrio. Pero más allá de estas consideraciones acerca de un estilo contaminado por las aguas de la locura, me atrevo a pensar y a decir lo que pienso: la vida y los sueños del capitán Carlos García del Postigo fueron siempre más allá de las palabras escritas y, tal vez por eso, tu padre llegó a ser un mamífero inmortal, más romántico e inmortal que nadie. Un romántico iluminado y abrumado por los deslizamientos de la Vía Láctea. Lino Spilimbergo asegura que los mamíferos de esa categoría no pueden morir tan fácilmente, de un día para otro. Por la gravidez específica de todas estas razones, como dice Lino con sabiduría, yo me resisto a creer en la muerte del capitán de aquel buque fantasma que fue bautizado como el San Patricio. Por supuesto que no, Luis Ambrosio, tú bien sabes que siempre no, para decir a la manera mexicana: tu padre es un soplo inmortal, más acá o más allá del inframundo, y tú lo sabes desde el primer suspiro. La muerte pasa de largo, amigo, muy de largo, y no puede tocar la piel de los mamíferos ni con el pétalo de una rosa negra, esa piel de los mamíferos que sólo pertenecen a la estirpe de tu padre. ¿Qué sentido tiene, entonces, que nos veamos la suerte entre gitanos de una misma familia? Mejor será que me presentes a tu novia. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su verdadero nombre?

--Nada es muy verdadero en este mundo --dice el hijo único del capitán García del Postigo y sonríe con un poco de perspicacia y otro poco de misericordia--. A estas alturas nadie sabe si su nombre es Venancia de Pichot, la del verde pálido en la profundidad de los ojos, o más bien la Ninfálida, el enigma de la Ninfálida que habitualmente observa la transparencia del aire. Nunca ha sido mi novia en este tiempo tan equívoco, aunque decir nunca es abrir una ventana que nunca se cierra… Nadie sabe aún, con precisión científica, qué realidad se cierra y qué realidad se abre. Venancia estuvo aquí hace tiempo, tal vez, sin duda, poco o mucho tiempo, que para el caso es lo mismo. Dicen que fue la única novia del capitán del San Patricio en aquellos años de turbulencia. Luego se fue a vivir a Buenos Aires y allí conoció a un tal Alessandro García-Pecchenino, un loco tan sagrado como tú, pero con más años en el cuerpo y en el alma. De pronto fue una víctima del virus de la nostalgia y regresó para estar junto al océano de Valparaíso. Aquí la tienes con su genio y su figura, el perfil casi inasible de su figura. No lleva más de una semana en este puerto de locos no siempre sagrados, donde la vida y la muerte resucitan de júbilo, alimentándose entre sí con aquella maravillosa leche de burra muy semejante a la que llegó a tus labios, durante aquellos días del infancia, a través de las ubres de la Vaca del Siglo.

--Mucho gusto, señorita Venancia de Pichot, bendigo a Dios por permitirme disfrutar de tus ojos que se parecen a los de mi madre --saluda Juan Carlos Nono, inclina la cabeza y luego levanta una copa de vino a la altura de su nariz, acompañando el suave movimiento con una sonrisa adolescente--. Ommm, sí, Ommm. Este vino tinto es una delicia insuperable, lo digo en seco, es un fenómeno aún más delicado que la delicadeza de los ángeles cuyo único destino es la vida de ultratumba con sus beneficios y sus perjuicios. ¿Qué opinan en Buenos Aires sobre el derrumbe futbolístico del Boca Juniors?

--El gusto es mío, agradezco el tono de sus palabras que nos alumbran y me deslumbran, el gusto es mío, como hubiera dicho con sabiduría mi abuelo Jerónimo, el abuelo más sabio, don Luis Jerónimo Nascimento. En este tipo de asuntos, mi abuelo tuvo más lucidez que mis padres, doña María Evangelista y don Bernardo de Pichot. Quisiera responder de inmediato a su inquietud, pero de fútbol no sé nada, sí, nada de nada, mis padres nunca me enseñaron y yo no soy muy inteligente. El fútbol es una actividad que se ha vuelto muy confusa, no sólo n Buenos Aires, tal vez más confusa que la vida, y no se puede negar que sólo aprendemos a vivir… jugando fútbol, soñando y jugando fútbol, como le gustaba decir a don Luis Jerónimo después de tomarse una taza de café con leche.

--¡Os pido disculpas por la franqueza, amigos de ayer, de hoy y de siempre, pero me gustaría saber cuál es el origen de vuestra visita al Bar Neptuno que os recibe con los brazos abiertos!

--No es para tanto, Juan Carlos Nono, te has puesto muy exuberante sin haber tomado una sola gota de vino, gato nuestro que ocupas un lugar de privilegio en la barra principal del Neptuno, ten piedad de nosotros y mide tus palabras porque no es para tanto.

--Está bien, que sea lo que Dios diga, pero permítanme preguntar lo mismo en un idioma cristiano y moderno: ¿Qué diablos andan haciendo por aquí? Apoyándose en la música de su violín que es magia pura, el antropólogo Lino Spilimbergo dice que casi todo es inútil porque Valparaíso se nos muere y su agonía es muy lenta, como también se muere el mundo griego donde ya nadie puede respirar al ritmo de los dioses más antiguos: “Sobrevivimos en el puerto principal de un país que siempre fue una factoría y tal vez nunca fue un país. Un fantasma respira con dificultad, como sonámbulo agobiado por el virus de la locura, en cada uno de nosotros. Este mundo se nos muere y la patria es un viejo dolor, una espiral de luz oscureciéndose, poco a poco, una herida incurable que aún desconoce su verdadero nombre. Sí, amigos en la magia de la música sin principio y sin fin, este mundo se nos muere. ¿Aleluya? En estas condiciones, ¿vale la pena venir al Neptuno, un bar de tanta historia y tanto linaje, aunque sea para ver la triste figura del Gato Nono, su seguro, su afectuoso e inseguro servidor?

--Por supuesto, las cosas existen por el vacío que las rodea, por supuesto, un vacío donde la significación es múltiple --sonríe Luis Ambrosio y bosteza sin entusiasmo--. ¿No te molestan las espirales de humo azul? La atmósfera es una telaraña azul, cada vez más azul, y las espirales no dejan de subir al cielo de Neptuno.

--Ya me están hablando en un idioma muy difícil, como de académico de la lengua que acaba de entrar en el reino de la cesantía: un pobre académico de figura más triste que la del Gato Nono. Un licenciado que tal vez se encuentre a sí mismo, alguna vez, en el Paraíso Terrenal e Infernal de la filosofía pura, esa filosofía que al fin es la más barata entre todas. Pero mejor será que olviden este comentario un tanto injusto, mis queridos Luis Ambrosio y Venancia, porque a veces lo que digo no tiene pies y tampoco tiene cabeza, como bien dice Spilimbergo, el maestro de maestros, el que vive en el laberinto de la otra música y sólo habla con la verdad que siempre viene de lejos, como él afirma con razón y clarividencia. Después de todo, ¿a qué han venido?

--A verte, a saber de tus vidas, a verte en el espejo de tu propia salsa. También hemos venido a saber algo más sobre la vida y la obra de mi padre. Todos dicen que el capitán del San Patricio visitaba con mucha frecuencia la proa y la popa del Bar Neptuno, deslizándose de babor a estribor como un loco marino que recién ha descubierto el poder de Dios en la luz de las estrellas diurnas y nocturnas. ¿Con quiénes conversaba mi padre? ¿Alguien pudo salvar esa memoria? ¿Quién lo vio aquí por última vez? ¿Alguien fue más allá del olvido y supo mantener viva la figura de mi padre a través del flujo prodigioso de la memoria? Hemos llegado al timón principal del Neptuno para descubrir algunas señales del capitán García del Postigo que aún permanecen ocultas. Alguien debe saber cuál es el origen de la risa homérica que cultivaba mi padre, esa risa desde donde al fin se desprendía y quedaba flotando una sonrisa muy tierna y muy triste.

--Aquella risa de tu padre, a la que te refieres con tanta sutileza, no es más que la cortesía de la desesperanza. Creo que el capitán del San Patricio fue el último de los románticos que hizo de la cortesía melancólica un arte de vuelo mayor. Oto romántico de dimensión universal, el imprevisible Lino Spilimbergo, quien se dedicada desde hace más de una década al estudio de las relaciones casi siempre equívocas y también luminosas entre el mar de los sueños y el mar de los deseos, conoció al capitán Carlos García del Postigo y puede ayudarlos a investigar este asunto. Sin duda que los ayudará. El gran antropólogo se apoya en dos amigos no menos brillantes: Aníbal Scaramuzza, un personaje de visiones matemáticas y un tanto soñadoras, que acaba de ser nombrado como Agente de Resolución de Problemas en la Oficina General de Hacienda de Valparaíso, y a quien Spilimbergo bautizó de nuevo como el Guardián de los Mitos, y Juan Lavinio Fernández, un autodidacta que se fue especializando, día tras día, hasta llegar a convertirse en un especialista que ha logrado fotografiar, a través del túnel del aire, las imágenes hieráticas y de pronto convulsas, aparentemente incorpóreas, de algunos espíritus. Me atrevo a decir que los tres cruzaron el espacio terrestre del conocimiento y llegaron al espacio aéreo de la sabiduría: Fernández con sus fantasmas, Scaramuzza con la matemática de sus mitos, y Lino Spilimbergo con la música de su violín donde aparece el final de los tiempos, y aquella bahía de Valparaíso que no es más que un sueño nutriéndose de materias vegetales y transfigurándose, finalmente, en un fósil absoluto, el fósil por excelencia.

--¡Qué bárbaro, Gato Nono, más genial que nunca! ¡Se me desbocó la lengua a partir de la más burra de las leches, la fantástica leche de la Vaca del Siglo! ¡Te felicito, Gato, te felicitamos como Dios manda! ¡Se te desbocó el potrillo de la lengua y hablas como aquellos locos que han visto al Dios del Demonio, o más bien al Dios de la Locura, en algún rincón de este mundo! ¡Alabados sean los dioses menores y mayores que nos protegen y nos alimentan con todo su poderío verbal!

--Gracias, muchachos, muchas gracias, Luis Ambrosio y Venancia de Pichot. Es difícil que haya otros nombres de semejante alcurnia. Gracias por vuestra generosidad. No sé cómo agradecer esas palabras tan provocadoras.

El hijo único del capitán del San Patricio fue a decir algo, pero se contuvo. Al fin pudo verse a sí mismo, como en otra época, articulando una idea extraña que parece venir de muy lejos: “Los hombres nacen con asombro y profunda tristeza, aunque todavía no hayan perdido nada”.

El barman principal del Bar Neptuno ha puesto los ojos en el cielo y permanece inmóvil porque el cielo, más allá de sí mismo, es un artesonado de color caoba, y el artesonado, más allá de sí mismo, se transfigura en una cadena de espirales de humo azul: la profundidad del tabaco es azul en el Neptuno, probablemente más azul que la del Roland Bar, allí donde aún respira el fantasma de carne y hueso de Josefina Carabantes, la investigadora en alergias múltiples. Desde el salón de los cuatro espejos se eleva la melancolía en la música del piano que no deja de tocar el maestro Lindolfo Santelices con un sentimiento sobrecogedor: el traje azul parece de cien años, y navega el corbatín de seda verde sobre la camisa impecablemente blanca.

Son casi las siete y media de la tarde y Juan Carlos Nono apunta con la uña del índice hacia el umbral del Neptuno por donde aparecen las figuras de Lino Spilimbergo, Aníbal Scaramuzza y Juan Lavinio Fernández, como si fueran tres fantasmas encarnados nuevamente. “¡Adelante, ustedes han puesto los pies en su casa, mis amigos de hoy, de ayer y de siempre, que haga su entrada triunfal la sabiduría!” Spilimbergo sonríe, tiene los ojos enrojecidos y oscuros, y va moviendo la cabeza sobre su propio eje: se trata de un cuello casi translúcido, longilíneo, y en lo alto aparece una gran cabeza protegida por una cabellera de león enjaulado. Algunos cabellos siguen el ritmo de una ondulación gris, un como el polvo de ceniza. Otros son más oscuros que la oscuridad oculta en lo más profundo de los ojos cuyos párpados se hinchan como los filamentos de las medusas. La cabeza del violinista y antropólogo se parece muchísimo a la cabeza leonina del doctor en física Rudolf Lihn, quien nació en Leipzig durante la segunda mitad del siglo XIX y fue abuelo de Enrique Lihn, el poeta de las palabras que en la urdimbre del silencio fueron cambiando de sentido: “Yo no puedo llamarte por tu nombre, lo siento. Aunque del lado tuyo esté la tierra y te parezcas como nunca al amor, bajo la astucia de sus manos que encaminan los pasos de cada una de sus hijas. Sí, todas las mujeres se te parecen, ahora que no te pareces a ninguna bajo este sol que vuelve a mirarnos de frente como en los buenos días. Al alcance de la aridez de la memoria, allí ensaya el olvido un canto como de aguas, una inocente canción sin asunto que uno terminaría por aprender a oír. Y se está bien caminando a tu lado en cualquier dirección, del lado de la tierra, en dirección al zoológico donde el mono espera en su cátedra para enseñar al hombre la gracia original, la impudicia, la alegría, la ternura originales, el desdén por la miseria en que lo educa su locura”. Lihn se fue del mundo en medio del juego pendular de las estrellas diurnas y nocturnas, prematuramente: “¿Qué será de los niños que fuimos? Nada se pierde con vivir. Tenemos todo el tiempo del tiempo por delante para ser el vacío que somos en el fondo. Y la niñez, ahhh la niñez, escucha, nada se pierde con vivir una vez más: no hay loco más feliz que un niño cuerdo, ni acierta el sabio como un niño loco”.

En los ojos de Scaramuzza aparece un resplandor antiguo. Camina con dificultad, equilibrándose, y cada paso dibuja la silueta de una huella que se arrastra como puede. Su edad es un tanto equívoca. Por la contracción espasmódica de los músculos de la cara, parece haber cumplido recién los cuarenta años, pero el desliz de sus piernas que se mueven, casi inmóviles, agobiadas por la pesadumbre, convierte al matemático Aníbal Scaramuzza en la leyenda viva de un anciano prematuro. Levanta el índice de su mano izquierda, lo hace girar en el aire como una polea loca sobre su propio eje, y saluda desde lejos al Gato Nono, cuando el barman ejecuta exactamente el mismo movimiento con el índice de su mano derecha: “¡Adelante, Su Alteza Real, adelante, distinguido Agente de Resolución de Problemas en este mundo y en todos los mundos, adelante, los parroquianos del Bar Neptuno esperan con sus brazos abiertos al Excelentísimo Guardián de los Mitos!” Scaramuzza sobrevive, más calvo que el marfil de una bola de billar, como si fuera el fantasma de sí mismo n una vieja casa muy sombría de la calle Chacabuco, no muy lejos del Hotel Lancaster. A cincuenta metros de allí aparecen los primeros garajes y las grandes maestranzas. También hay camiserías de popelina inglesa donde los camiseros cultivan la imaginación y diseñan sus propios estilos, sin dejar de ser fieles a la línea europea: un poco de amplitud en el talle, junto a la cintura, y los cuellos levemente lanceolados. O bien agudos, o bien redondos como en aquellos años del Renacimiento en Florencia. Casi al fin de la calle se dibuja todavía la sombra de la fábrica de galletas Hucke, y sobre la esquiva opuesta se levanta el edificio de las Cervecerías Unidas. La palidez del matemático es evidente, pero en su calvicie tiembla una luz propia que se ha vuelto aún más evidente cuando recibe la luz de la araña de lágrimas, con sus siete abrazos, que cae del cielo de color caoba del Bar Neptuno. El rostro de Scaramuzza es como un disco pesado y casi oval con ojos mustios, más allá de los párpados de color ceniza, ojos hundidos en la penumbra de sus órbitas. A pesar de todo, hay un hilo de luz en esos ojos que se abren y se cierran sin urgencia, manteniéndose fieles a la lentitud de su ritmo. Por encima de cada sien se perfila una curva superior donde la oreja es como un insecto en reposo y con las alas inmóviles. El tono melancólico de la sonrisa que permanece en los labios gruesos de Aníbal Scaramuzza, es más o menos semejante al tono de la sonrisa que aún se dibuja en los labios muy delgados de Juan Lavinio Fernández, el fotógrafo de los espíritus. Más que un cuerpo de complexión delicada, Fernández es una silueta que podría evaporarse de un momento a otro. Alguna vez, el capitán Carlos García del Postigo elaboró la siguiente descripción de su amigo el autodidacta y fotógrafo: “Juan Lavinio Fernández ha llegado a ser una figura de muy fina sensibilidad que sólo es articulada por huesos de naturaleza esquiva. Existe una profunda timidez en su sistema óseo, y dicha timidez puede acabar en un jubiloma, como algún día le oí decir a mi abuelo Danilo Bentivoglio al referirse a las timideces absolutamente ansiosas. El virus del jubiloma se extiende por el mundo y acaba en un tumor causado por la ansiedad de jubilarse antes de tiempo. Y Juan Lavinio, por desgracia, se ha convertido en una víctima de este síndrome. Fuma y fuma como un impío, sin compasión y sin tregua. No es muy alto en su diseño anatómico, aunque sí lo es en la envergadura de su espíritu, sobre todo cuando se olvida de la sed y del hambre de jubilación que lo consumen y lo atormentan. Yo no dejo de observarlo y siento que cada día se parece más al poeta y navegante Fernando Pessoa en el año de su muerte. Su linaje es similar al mío, aunque yo no padezco del colon sino de las alergias múltiples que más allá de toda jubilación posible o imposible, también me consumen y me atormentan. Henriqueta Madalena Nogueira Días, hermana de Pessoa y tal vez de Juan Lavinio Fernández, dijo en una entrevista después del fin: ‘Mi hermano murió de una enfermedad llamada volvo, que es una obstrucción intestinal con fuertes cólicos, provocada por una torsión y por algún nudo en algún punto del intestino, lo que popularmente se conoce como nudo en la tripa o vólvulo’. En la página 187 de su libro Antropografía casi ficticia de Fernando Pessoa, publicado en Lisboa en 1950, el investigador Juan Francisco Taborda de Vasconcelos escribe lo siguiente: “Si observamos su aspecto físico, no es difícil descubrir que el poeta de los heterónimos era un ser débil y delicado, una figura de muy fina sensibilidad que sólo fue articulada por huesos de naturaleza esquiva. Las piernas frágiles, el tórax hacia dentro, la cabeza oval, larga y un poco oval, y con la frente de entradas muy amplias, los ojos profundos y húmedos, rasgados en forma de almendra, la mirada ausente más allá de los cristales gruesos y sin armadura. Muy sobrio de palabras, ensimismado y distante, Pessoa tenía un aire de Esfinge. Creo que siempre fue un asténico no sólo desde el punto de vista del biotipo constitucional, sino también en lo que se refiere al temperamento inestable, oscilatorio y muy seco de afectos. Desde la verdad psicológica le corresponde un perfil alm que se denomina esquizotímico, y que Carl Gustav Jung designa como introvertido. Se trata de individuos de temperatura heterodoxa y resbaladiza con tendencia a la meditación y a la abstracción, a la hipersensibilidad y a la frialdad, y también a la inhibición entrecortada por descargas impulsivas. El poeta del cultivo de la soledad a través de las calles más antiguas de Lisboa, fue quedándose inmóvil en el espacio de su lucidez, el espacio luminoso del esquizoide que sufre, pero sin vestigio de perversidad. Como si fuese la última sombra de sí mismo, Fernando Pessoa se fue alejando de lo real hasta refugiarse en el último reducto mediante la fuerza de su destierro más íntimo, allí donde casi todo es revelación y ya casi nada existe. La realidad, al fin, no es más que una nebulosa y dramática ficción. Sólo es real aquella luz ambarina del alcohol, así como el tedio y la desesperanza’. En el espejo múltiple de Pessoa veo el rostro igualmente lúcido, esquivo y múltiple de Juan Lavinio Fernández, el artista que aún puede hablar con el espíritu de los muertos a través del lenguaje de la fotografía. Soy capaz de soñar como Lino Spilimbergo, otro de mis grandes amigos, al descubrir la fragilidad inteligente y sensitiva en los ojos profundos de Fernández, y cuando intento una descripción suya aparecen los siguientes rasgos: calvicie casi absoluta en una cabeza como de huevo alargado, mucha amplitud en la frente, nariz de melodrama en sordina, anteojos de corte circular y sin armadura, como a punto de salir volando desde el puente de la nariz, labio superior oculto bajo el peso de un bigote recortado, orejas más o menos normales, y la sombra de un lunar en el ángulo izquierdo de la barbilla. El traje oscuro, la punta derecha del cuello de la camisa en el aire, la corbata de lana de color azul marino, y el saludo con el índice de una de sus manos mientras el cuerpo avanza y cruza con gravidez e ingravidez, dentro de la mayor lentitud, el umbral del Bar Neptuno. Pero a Juan Lavinio le interesa poco el mundo imaginario de Fernando Pessoa, aquel filósofo de los desiertos del alma y los paisajes inmóviles: ‘El mundo externo existe como un actor en el escenario. Está allí, pero viene de lejos y habitualmente es otra cosa. La inacción consuela de todo. Imaginar es todo. Al no hacer nada, lo tenemos todo. Vivir es un dulce y fluido estado de desconocimiento de las cosas y de uno mismo. Nuestra personalidad debiera ser impenetrable, incluso por nosotros mismos. De ahí surge el deber de soñarnos siempre e incluirnos en nuestros sueños, para que al fin sea imposible tener opiniones sobre nosotros’. A mi amigo Fernández no le disgusta la meditación reflexiva que puede comenzar con esas ideas de Pessoa, el otro yo del lunático y espléndido Bernardo Soares, pero mucho más le atraen estas líneas que se articulan y desarticulan en el espacio más o menos ficticio del poeta Venancio Lisboa, quien nació en Valparaíso en 1917: ‘Reparo que es de día y me voy ennocheciendo./ La vida se me despide y le da la mano/ A los huesos de mi mano.// Y desde el fondo de las orejas me están gritando.// ¡Mi cuerpo se les muere en el rostro!/ Y por sus ojos/ Me voy cayendo al fondo de sus almas.// Esposa de Dios./ Fruta cerrada./ Sueño soñado por el sueño./ Pechos bebidos por Dios./ Casa, vida de Dios, iluminada por tu corazón./ Centro del centro, del escondido centro./ Herida en las entrañas por Jesús Herido./ Madre de la palabra Madre./ Madre de la palabra hijo./ Madre muerta de rostro de madera./ Madre muerta de rostro de lienzo’. Más que un cuerpo de complexión delicada, Juan Lavinio Fernández es una silueta que podría esfumarse de un momento a otro”.

--¡Adelante, maestros del pasado y del porvenir, están ustedes en la casa del temible y amoroso Neptuno, adelante!-- sonríe el Gato Nono y levanta los brazos en una postura bíblica--. Que el diablo se haga el sordo y que el Dios del Destino los bendiga, mis amigos que tanto me alumbran y me deslumbran, mis maestros tan reales y tan imaginarios. Que Dios, tocado por la luz de la misericordia, bendiga eternamente a Dios. Toda la memoria del océano Pacífico habita en el corazón de Neptuno, el hijo de Saturno y de Cibeles. Las ninfas de poca o mucha belleza no lo aman, pero él las ama con un entusiasmo juvenil e indomable. Hay oscuridad en su piel curtida y la melena es un caos: tan viscosa como su barba. Las ninfas lo ven pasar y su aspecto les repugna, pero existe una atracción subyacente, de temperatura sensual, erótica y submarina. Lo viscoso, entonces, palpita como la luz del sol y se convierte en un incendio que corre sobre la piel de Neptuno y de las ninfas. Alabado sea l vigor y el fuego de los dioses en el instante de la fecundación. Permítanme recordar que Neptuno, según las enseñanzas del sabio Lino Spilimbergo, fue también el creador del primer caballo que conoció la felicidad cuando se fue galopando sobre la Tierra. Con el transcurso del tiempo, el toro y el caballo fueron los elegidos para el ritual del sacrificio en honor de Neptuno, y se dice que los arúspices, aquellos adivinos que examinaban las entrañas de los cadáveres para luego hacer presagios, ofrecían la hiel de las víctimas a Neptuno porque su sabor era tan amargo como el de las aguas más profundas del mar. Observemos desde aquí a Neptuno, quien está cubierto con ropajes de color azul. Lleva por cetro un tridente, y le sirve de carro una gran concha que es amarrada por dos caballos marinos, igualmente azules, de sólo dos patas. ¡Adelante, maestros del pasado y del porvenir, acérquense a la barra principal del Bar Neptuno porque quiero presentarles a Luis Ambrosio, el amigo más fiel en toda la infancia, quien llegó a ser el único hijo que al fin tuvo el maestro de maestros, la presencia mayor, aquel espíritu de todos los mares, me refiero al capitán Carlos García del Postigo! Lo acompaña Venancia de Pichot, su novia, la que también fue novia del capitán del San Patricio, aunque el asunto no está muy claro. Acérquense y vengan por aquí, paso a paso, a través de la música armoniosa del maestro Lindolfo, así como del enjambre de las mesas y las sillas bajo las espirales del humo siempre azul. Venancia y Luis Ambrosio los saludan con mucho afecto y quieren saber algo más sobre la vida y la obra del legendario capitán García del Postigo.

La cabeza leonina de Lino Spilimbergo es la primera en enfilarse hacia la barra del Neptuno. Le siguen las cabezas y los ojos de Aníbal Scaramuzza y de Juan Lavinio Fernández: los cuerpos vienen poco a poco desde atrás, como si fueran fantasmas de carne y hueso, deslizándose dificultosamente. Aparte de la gran cabeza del violinista y antropólogo, las otras dos no pasan de ser unos cráneos donde la calvicie ya apareció en público de un modo casi implacable. Al ver una vez más a su maestro, el barman Juan Carlos Nono repite lo mismo de siempre sin abrir los labios, dando vuelta el sentido de la frase original: “Spilimbergo nos enseñó a creer en la vida con los ojos abiertos y a pensar en la muerte con los ojos cerrados. ¡Por aquí, maestros, tengan la bondad de acercarse, salud, salud, y mucho cuidado con el esqueleto de esa silla que es una piedra en el camino!” La cabeza de Lino Spilimbergo fue la primera en dejarse caer, con todo su peso, por encima del hombro de la Ninfálida: “El gusto es mío, es un encanto conocerte, el gusto será siempre mío, aunque este puerto es un desastre y sobrevivimos en la agonía del placer, cuando el gusto se convirtió en extravagancia: un fósil, la putrefacción de una rosa, un violín sin encordadura, un parásito. Algunos dicen que yo soy un extravagante que sólo ve la paja en el ojo ajeno. Puede ser, quién sabe, todo se ha vuelto muy confuso, ¿alguien se atreve a lanzar la primera piedra? De cualquier modo, yo me siento muy bien y cultivo una sensibilidad que no es parasitaria”. “Lo que usted ha dicho me provoca incertidumbre y encrespamiento”, sonríe el barman y levanta su mano izquierda con la palma hacia el artesonado de color caoba: “Ya se me pusieron los pelos de punta, mi lengua pierde el equilibrio, y una vez más descubro que su sabiduría es hija de aquellos sueños que sólo habitan en las aguas profundas del Apocalipsis. ¡Por aquí, maestros, tengan la bondad, salud, mucho cuidado con el esqueleto de esa silla, salud, este vino tinto es una delicia insuperable, lo digo en seco, es un fenómeno aún más delicado que la delicadeza de los ángeles cuyo único destino es la vida de ultratumba con sus beneficios y sus perjuicios! Adelante, maestro Aníbal Scaramuzza, pase usted con la matemática de su asombro permanente. Mire, tenga cuidado con el espectro de esa silla, mucho ojo con el ojo tuerto de la silla, es un ojo sin médula. Me permito presentarle a la pareja del siglo, compuesta por estos jóvenes que ahora nos visitan, convocándonos. Él se llama Luis Ambrosio, todavía no aparece alguna mancha en su frente, y es el hijo único del capitán Carlos García del Postigo. Ella fue bautizada con el nombre de Venancia de Pichot, es hija de don Bernardo y de doña María Evangelista, aún cuando también puede llamarse la Ninfálida. Fue la única novia del capitán del San Patricio, eso dicen las buenas y malas lenguas, aunque el asunto no está muy claro”. “Mucho gusto, señorita de los ojos verdes, el gusto es mío, ahora y siempre será mío, pero discúlpeme por la indiscreción de mi pregunta: ¿No oyó usted hablar de la bailarina Sebastiana Montelongo? Sospecho que ella también estuvo de novia, dentro de una caldera, con el capitán de los mares que van y vienen por este mundo a través de la infinita locura de sus aguas. Perdóneme una vez más la indiscreción. Creo que estamos aquí para resolver problemas de muy variada índole, aparentemente insolubles, que otros crearon o que nosotros, en un descuido real, hemos creado sin darnos cuenta: no olvidemos que en cada mito respira una verdad oculta”. “Pase usted, maestro Juan Lavinio Fernández, tenga la bondad, mucho cuidado con el cuerpo moribundo de esa silla que es una piedra en el camino. Mire, aquí tiene las señas de identidad de Luis Ambrosio, su perfil, sus huellas dactilares y su espíritu. Él es el hijo único del capitán Carlos, sí, Carlos I, el alma y el timonel del San Patricio, el viajero no siempre inmóvil, el navegante de los sueños recurrentes que van y vienen por las aguas de este mundo, como muy bien dice don Aníbal Scaramuzza. El hijo único está acompañado por esta belleza que vivió en Buenos Aires y que no lleva más de una semana en Valparaíso: su nombre es Venancia, la hija de don Bernardo de Pichot, el hermano del famoso notario público don Juan Faustino de Pichot, quien acaba de morir a causa de un cólico miserere que se fue complicando y al fin terminó con su vida, entre el crepúsculo matutino y el crepúsculo vespertino, sin ninguna piedad. Como ya dije, su nombre es Venancia: lo he dicho más de cien veces pero mi lengua no se aburre ni se abruma cuando lo repito una vez más, como si estuviéramos en una ceremonia donde la magia del verbo es como la prestidigitación de los tragos que yo me atrevo a imaginar aquí en la barra del Neptuno”. “Mucho gusto, Luis Ambrosio, usted se ve más joven que su espíritu, y es normal que así sea: los espíritus habitualmente son muy traviesos, volátiles y antiguos, aunque sobreviven fuera de todos los tiempos. Ellos encarnan y tal vez desencarnan, aunque esa realidad corresponde aún al reino de lo desconocido. Mucho gusto, señorita Venancia, su nombre me trae recuerdos del poeta Venancio, quien nació en la calle Juan de Dios Peza, del cerro Las Tórtolas, durante el otoño de 1917. Espero que lleguen a su corazón estos versos del gran Venancio Lisboa: ‘Reparo que es de día y me voy ennocheciendo./ La vida se me despide y le da la mano/ a los huesos de mi mano’. Son versos del más puro espíritu que yo siempre quise fotografiar, aunque el asunto no es fácil: creo que la fotografía de estos versos que ya se han convertido en espíritu, constituye un problema insoluble que ni el propio Aníbal Scaramuzza, con todo el vigor matemático de sus rituales físicos y metafísicos, puede resolver. Scaramuzza es el monarca más inteligente que hay en el mundo de las ciencias ocultas, pero lo más seguro es que no pueda ayudarme a deshacer este enigma que me impide conciliar el sueño desde hace algunos años”.

A la Ninfálida le viene toda la melancolía y pregunta por Venancio Lisboa: “Sobreviví durante muchos años en Valparaíso y nunca supe que existiera un Venancio tan sublime. ¿Hemos perdido casi todo al nacer? A veces creo que nos deslizamos a través del espacio y del tiempo sin darnos cuenta de lo más importante: la respiración del amor, la soledad de un bostezo que desaparece en el aire, el primer suspiro y el último, aquellos suspiros que nos alumbran y nos deslumbran, y nuevamente la vida, esa triste y jubilosa vida que pasa despidiéndose y dándole la mano a los huesos de mi mano. ¿Alguien puede saber, con un poco de ciencia, si el capitán García del Postigo y el poeta Venancio Lisboa se conocieron en cuerpo y alma y soñaron los mismos sueños? No sé, parece que nadie sabe nada, las certidumbres sólo se alcanzan con los pies, la sombra de los pies vestidos o desnudos. ¿Es tanto lo que no sé? Digo lo que digo, muy suelta de lengua, porque viene a mi memoria la lucidez del mundo en las palabras de mi abuelo Jerónimo, don Luis Jerónimo Nascimento. Después de todo, nunca dejará de palpitar la luz en los ojos de las estrellas que se deslizan sobre las aguas del océano Pacífico, esas aguas que van muriendo y resucitando, como la luz, de marea en marea, y al fin sólo el hilo inagotable dl amor nos convoca. Siempre he dicho que no soy una mujer muy inteligente, y tal vez por eso me siento enferma, lloro mucho, padezco el síndrome del amor que aparece y desaparece, como un suspiro o más bien como la sonrisa de Dios, y acabo por quedarme muda, sordomuda en un rincón del mundo. ¿Ya es tarde cuando se llora? Recuerdo que algún día el capitán me dijo con una voz muy tierna: ‘La causa mayor del llanto es no poder llorar como antiguamente lloraban nuestros dioses. Nunca olvides que también el llanto tiene algo de voluptuosidad’. Por lo que usted me dice, sospecho que el capitán del San Patricio y Venancio Lisboa son dos personas distintas y un solitario Dios, como el Dios del Destino que utiliza la misma lengua y respira con entusiasmo lírico, aunque a menudo no sabe lo que quiere. Pero ¿alguien sabe en verdad lo que quiere? ¿Alguien, alguna vez, vendrá a salvarnos?”

Cuando sale de su asombro, Juan Lavinio Fernández abandona su timidez y se atreve a contestar con una voz casi de barítono:

--¡Benditos sean los dioses, todos los dioses! ¡Usted posee el equilibrio,, la infinita luz, y el desequilibrio de una lengua de privilegio! ¡Bendita sea Nuestra Señora del Perpetuo Socorro! Jamás creí que una señorita, por muy novia que sea o que haya sido, tendría el soplo, el valor y el impulso para hablar de un modo tan auténtico. ¡Cuánta belleza en sus palabras y en la profundidad del tejido que las alumbra! En estos tiempos de tanta incertidumbre económica, moral y política, decir lo que usted dice sin agitar un dedo, es un milagro, casi un milagro que hasta podría convertirse en un delito. Se ilumina la hermosura de su voz con esos conceptos que son propios de una filosofía muy profunda. Yo no seé un especialista, más bien soy un especialista en nada y en nadie, pero algo sé de estos asuntos por medio del cultivo del arte de las otras fotografías, aquellas que pretenden ir más allá de la piel y acaban fotografiando a los espíritus. Para decirlo de otro modo, con una imagen muy próxima al fin del siglo, usted se prodiga como un epiléptico en cada una de sus crisis.

--Ayyy, Venancia de Pichot, qué mundo tan sublime el de tus labios –exclama el Gato Nono y sale de la barra principal del Bar Neptuno--. Hablas como los dioses más antiguos. Con el perdón de los presentes, creo que los dioses modernos son una mierda, la mierda más frívola y volátil. Sin duda que hablas como los dioses más antiguos y eres muy espectacular con esa lengua donde conviven el amor y el desamor, lo diurno y lo nocturno, la concordia en su luz y la discordia en su penumbra. Qué espectáculo el de tu lengua tan hermosa y delicada, fuerte y frágil como una película de marfil: una lengua de ámbar y de fuego que lo sabe todo sin saber absolutamente nada. Que el Dios del Destino te bendiga y el diablo se haga el sordo: eres más loca y más poeta que el violinista Lino Spilimbergo, un antropólogo tierno y feroz, y aún más loca que aquel legendario capitán del San Patricio. Ellos han soñado y aún sueñan los mismos sueños, pero tú tienes el poder y el valor de soñarlos no sólo a ellos. Al escuchar tus palabras, uno descubre que tus sueños son universales.

Luis Ambrosio no puede ocultar su entusiasmo y Venancia de Pichot, con el abrigo sobre los hombros, recuerda el color del mar y dice en voz baja que todo se ha vuelto azul: “No sólo el cuello y las mangas de mi abrigo que se parecen a los pájaros del crepúsculo, sino también aquella música del piano que se desliza como un espectro”. El hijo único del capitán García del Postigo eleva sus manos al cielo del Neptuno y repite una frase no muy comprensible: “Gracias, lo que sé no me sirve ni para saberlo, y cada cual expía su primer instante. Gracias”. El cuello de Lino Spilimbergo se alarga como una sonda de plástico y su gran cabeza tiene la posibilidad de oír la frase de Luis Ambrosio. Una luz aparece en los ojos del violinista que de inmediato dice con euforia: “¡Qué maravilla, todo está muy claro y no hay nada que hacer, qué maravilla! Hemos venido al mundo para no saber, al fin, lo que sabemos, y también para expiar no sólo el primer instante, pero cuidado, mucho cuidado con los eufemismos”. Como ocurre con Luis Ambrosio, el barman no puede ocultar su entusiasmo y apunta con el índice de su mano derecha: “Síganme, por favor, mis queridos maestros, tengan la bondad de seguirme. El Bar Neptuno, como decano de todos los bares de este puerto de leyenda, se honra esta noche con vuestra visita. Vamos hacia el centro del salón de los grandes espejos que nos van a recibir con sus brazos abiertos, como diría un joven poeta cuya triste figura ya no soporta el desarrollo implacable de la anemia perniciosa. Vamos bien, es por aquí, síganme, aunque ustedes saben cuál es la verdadera geografía de este laberinto que se parece a la geografía más o menos precoz de mi calvicie, allí donde sólo crece una pelusa del color del azafrán. Como dice el vulgo municipal y espeso, según las palabras de Rubén Darío que tanto repite Lino Spilimbergo, ya hemos llegado al músculo cardiaco del salón principal del Bar Neptuno, el último bar del siglo y el primer bar del próximo milenio. Los tiempos se confunden con las aguas del mar, aunque el mar es una criatura que duerme, respira y se despierta fuera del tiempo. Al ritmo de las olas, van y vienen los siglos y los milenios a través del aire, y al fin sólo permanece, flotando en el aire, el milagro de una música inaudible”.

Como un pianista de categoría mundial, el maestro Lindolfo Santelices abandona el piano por un instante, dobla la cintura como si fuese un ángel muy sutil, fiel al estilo húngaro, y luego inclina la cabeza con elegancia. Hay felicidad en sus ojos, una felicidad como de principio y fin de mundo, un soplo que siempre viene del mar, algo de niño, y en sus labios se dibuja lentamente una sonrisa triste. Ahora levanta con timidez la mano derecha, y en su mano aparece, como por el vuelo de la magia, el vacío misterioso de una música que se ha vuelto invisible. De pronto la mano empieza a girar sobre su propio eje tocado por la luz: gira y gira como si fuera el casquete desde la torre de un faro, y el desliz giratorio es imperceptible pero real. Eso mismo sucede con la Tierra cuando va transfigurándose hasta llegar a ser un planeta que gira y gira sin descanso. Ni la mano del artista Lindolfo Santelices ni el cuerpo de la Tierra se detienen bajo los rayos del sol que nos alumbran. Melancólico en el viaje inmóvil de sus ojos, el pianista del Bar Neptuno no dice una sola palabra, mueve apenas el hombro izquierdo, y hay una palidez de niño perdido sobre la piel que cubre sus mejillas: un poco de verde pálido sube hacia la frente, baja por las cejas y se desliza junto a los párpados. El tono del verde es menos intenso que el verde del corbatín de seda colgando de la camisa blanca. Ingrávida y sin hacer ruido, una lágrima cae desde el lagrimal del ojo izquierdo de Lindolfo Santelices, y los espectadores no saben si aplaudir o llorar, como en otro tiempo, nadie sabe qué hacer: aplaudir o llorar con entusiasmo, un poco de melancolía y mucha inocencia, o más bien aplaudir llorando como aplaudían nuestros padres cuando el mundo aún estaba en calma y Valparaíso no sufría en su carne, en la multiplicación de su espíritu y en sus huesos, esta larga y silenciosa agonía.

--¡Música, maestro, que los dioses lo bendigan, música y más música, bravo, bravísimo, bravo!-- exclama el antropólogo Lino Spilimbergo y de inmediato cambia la atmósfera--. Al observar su figura tan simbólica y sublime, no es posible permanecer en este mundo sin descubrir el milagro. Tal vez ya no creemos en nada porque todo se ha consumado y sólo quedan las primeras y las últimas llamas de aquel incendio inagotable sobre la superficie del océano Pacífico. Casi en el fin de los tiempos y muy cerca del punto misterioso donde la luz se junta con las tinieblas, yo me atrevo a decir que aún creo en el milagro de la música que gira y gira en sus espiral que siempre vendrá de lejos, como tanto le gustaba decir a mi amigo inolvidable, el capitán Carlos García del Postigo.