Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Septiembre 2024 | Autores |

"Flores en el desierto:

la búsqueda de los desaparecidos de Chile"

Paula Allen. University Press of Florida (29 junio 2013)— PRÓLOGO —

Por Isabel Allende

— EPÍLOGO —

Por Ariel Dorfman

Tweet .. .. .. .. ..

¿Dónde están los desaparecidos? Sus espectros rondan el aire delgado del amanecer, sus voces susurran en tumbas sin nombre: ¡Aquí! ¡Aquí! Llaman a sus mujeres, sus madres, sus hermanas, sus hijas. Una muchedumbre de fantasmas deambula por el torturado continente sudamericano en busca de identidad.

¿Quién inventó ese horrible eufemismo de los «desaparecidos»? A los muertos los enterramos, los lloramos y aprendemos a vivir con ellos en dulce armonía, porque ante la finalidad incuestionable de la muerte nada podemos hacer. Pero cuando uno de los nuestros desaparece, se abre un vacío inmenso en el alma y en la vida, todo queda en suspenso, postergado mientras buscamos.

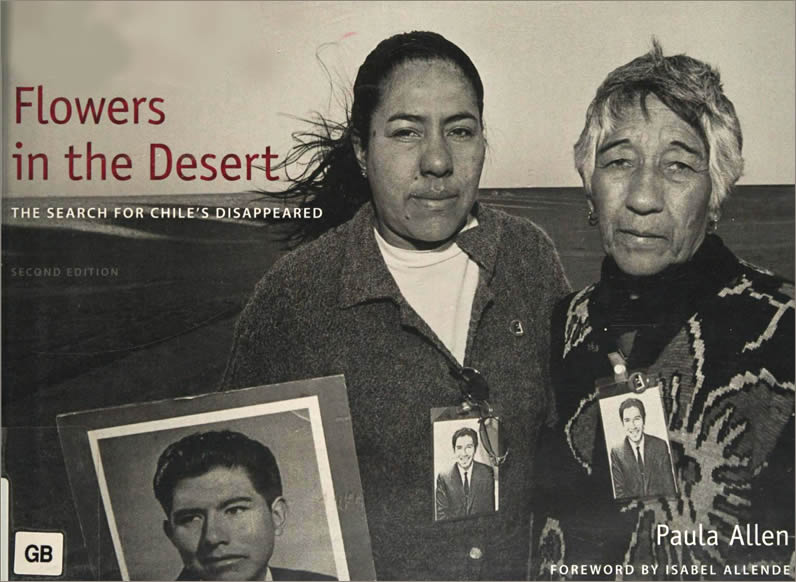

Ese es el destino de millares de mujeres en América Latina que averiguan sin descanso la suerte de sus desaparecidos, terrible herencia de siniestras dictaduras militares y escuadrones de la muerte, que torturaron y asesinaron en total impunidad. Durante un cuarto de siglo las mujeres han buscado a sus hijos; ahora buscan también a sus nietos, nacidos en prisiones y campos de concentración, arrancados de los brazos de sus madres.

Esa es también la suerte de un puñado de mujeres de Calama que cavaron, día tras día, en la región más inhóspita del mundo, guiadas por pistas vagas, por rumores, por sus propias pesadillas, en busca de los cuerpos de veintiséis hombres detenidos por los militares en 1973 y desaparecidos desde entonces. Esos veintiséis hombres forman parte de aquel contingente de fantasmas sin tumba cuyas muertes el hijo del general Pinochet justifica diciendo que no importan, porque los prisioneros ejecutados por orden de su padre «no eran seres humanos, eran bestias».

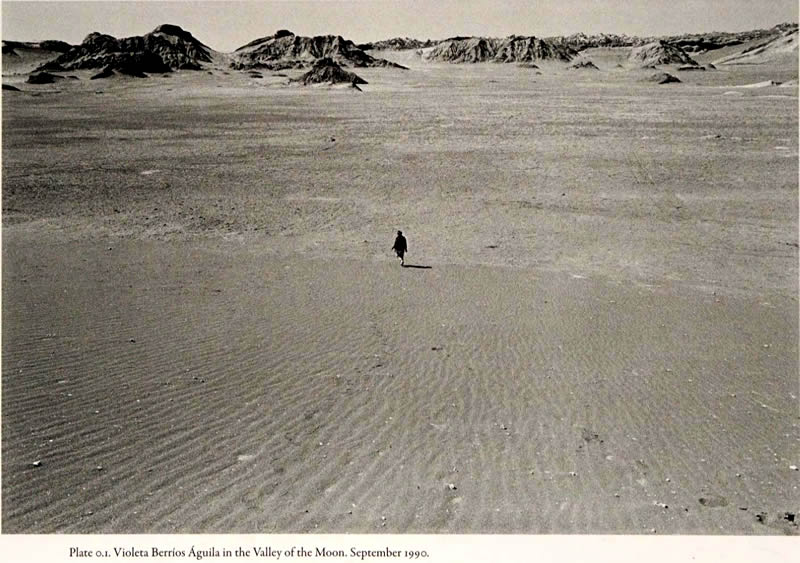

En las alucinantes fotografías de Paula Allen, el paisaje lunar del desierto del norte de Chile se extiende hasta el horizonte como un mar de pesadumbre. Ese territorio árido es la metáfora perfecta del dolor sin atenuante de las mujeres de los desaparecidos. Así de vasto y aterrador es el sufrimiento. Las diminutas figuras de las mujeres con una pala en la mano, recorriendo esa planicie calcinada por un clima inclemente, se convierten, en estas fotografías, en símbolos eternos.

Las mujeres de Calama son pobres de pobreza irremediable, son pacientes de paciencia absoluta. Son fuertes y están solas. Por años nadie ha escuchado su clamor, por años la justicia ha ignorado su angustia. Tienen la piel curtida por un sol de plomo, los ojos desteñidos de tanto atisbar en la arena y las piedras, el corazón siempre en lágrimas. Nada puede vencerlas, ni el tiempo, ni la indiferencia del mundo, ni la esperanza mil veces rota y vuelta a remendar.

Más poderosa que el miedo agarrotado en el alma y la fatiga instalada en los huesos era la decisión de encontrar a sus desaparecidos. Ahora saben que están muertos. Siempre lo sospecharon, pero no quisieron admitirlo porque era como matarlos de nuevo, pero aguardaban, contra toda lógica, a que un día sus hijos, sus hermanos o sus maridos regresaran de las sombras. De vez en cuando había un signo alentador: un coronel decía que estaban vivos pero les habían lavado el cerebro, por eso no volvían. Mentiras. También resultaron mentiras las promesas de que sus cuerpos serían devueltos para darles sepultura. De mentira en mentira pasaron los años, hasta que por fin en 1990 recibieron unas bolsas con huesos astillados, imposibles de identificar: era todo lo que quedaba de sus hombres.

Por mucho tiempo, las mujeres de Calama buscaron a sus desaparecidos; ahora buscan la verdad. Por mucho tiempo, esas valientes mujeres desafiaron la brutalidad de la dictadura; ahora desafían el silencio cómplice de los que pretenden borrar el pasado, como si nunca hubiera sucedido. Por el resto de sus vidas seguirán desafiando el olvido. Guardan celosamente la memoria de sus muertos; son la voz que perseguirá a los asesinos hasta el último día de sus vidas. Escriben en la arena del desierto la verdadera historia de Chile, la que los textos escolares omiten, la prensa calla, los gobiernos ocultan y los militares, impunes y arrogantes, niegan. Esas mujeres no desean venganza. Buscan justicia pero no creen en ella. Saben que nunca serán castigados los culpables. Sólo desean que se admita la verdad, que se honre a sus muertos, que se devuelvan los cuerpos de los tres mil desaparecidos, que se respete el dolor de sus familias, que se recuerde el pasado, para que el horror de entonces no se repita.

Sólo puede haber reconciliación en Chile sobre las bases de la verdad. La verdad es una planta vigorosa y de raíces muy profundas. Esas mujeres de Calama, lavadas por el sufrimiento, no olvidan. Ellas son nuestra conciencia.

— EPÍLOGO —

Por Ariel Dorfman

El desierto que las mujeres recorren, el desierto que ellas desentierran, al cual lanzan sus flores cada 19 de octubre, el mismo desierto que contiene los restos de los muertos y que fue testigo de las circunstancias exactas de las ejecuciones y entierros, es este mismo desierto que, como todos los desiertos, lo recuerda todo y, sin embargo, es una cosecha de arena y silencio. Este desierto que aún no está dispuesto o es incapaz de devolver más cuerpos de los desaparecidos— resulta extraño y casi irónico que sea este mismo desierto que creó a Chile tal como lo conocemos.

Fue en la región de Atacama donde los americanos originarios prosperaron durante siglos, cerca de Calama construyeron sus ciudades y túmulos. Por aquellos páramos infinitos marcharon los conquistadores, escasamente advirtiendo las maravillas que presenciaban, obsesionados con el oro que, supuestamente, se encontraba más al sur y los valles verdes que esperaban a los pies de las montañas, según se rumoreaba.

Y luego, muchos siglos después, este desierto sería el escenario de una guerra por los valiosos minerales, a veces ocultos en sus profundidades, otras expuestos en la superficie, una conquista de los depósitos de nitrato liderada por el mismo ejército chileno que había masacrado a los araucanos en el sur y ahora sometía a esta nueva tierra al dominio de Santiago y de ávidos patrocinadores e inversionistas foráneos. Fue en este desierto donde cientos de pueblos pequeños florecieron y miles de emigrantes de todo el mundo vinieron a cosechar los frutos que las piedras habían acumulado durante millones de años de sequía.

Con la riqueza de este desierto se construyeron las mansiones en Santiago y los caminos en Concepción y los puertos por los cuales salieron aún más riquezas al extranjero. Y cuando el auge del nitrato terminó en el descalabro, como suele ocurrir en tierras como Chile, en tierras de todo el mundo donde los recursos se extraen hasta que no queda nada y la zona se abandona y la gente queda varada, y debe valerse por sí misma, entonces una vez más, el desierto vino al rescate, y fue entonces cuando el cobre se convirtió en lo que Salvador Allende llamó "el sueldo de Chile", y se transformó en la salvación para el país. Y el mismo Allende, el primer socialista en asumir como presidente por medio de elecciones democráticas, aunque nacido en Valparaíso, también fue producto de este desierto ya que fue senador por esta región durante muchos años.

Fue allí donde nacieron las primeras genuinas organizaciones de trabajadores de Chile, donde hombres y mujeres, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, soñaron que su sed de justicia y su búsqueda de igualdad no era sólo un asunto de tener sindicatos o centros culturales o periódicos, sino de ser capaces de convertirse en la mayoría gobernante del país. Fue en el norte de Chile, en ese desierto donde no crece nada salvo la esperanza, donde fueron sembradas las semillas de la revolución pacífica de Allende y los tres años del gobierno de la Unidad Popular.

Y cuando esa revolución fue interrumpida y la democracia eliminada y un golpe militar barrió con las vidas como si éstas fuesen arena de una playa, sería ese desierto, nuevamente, el que sería testigo de una historia de nuestros tiempos, la historia de Chile. Apenas un mes después de que Pinochet arrebatara el poder, apenas un mes después de que Salvador Allende fuese enterrado en una tumba que nadie podía visitar, un helicóptero Puma bajó de un cielo límpido y de él emergió un grupo de hombres en tenida de combate que, en el futuro, sería la columna vertebral de la represión y tortura de miles de patriotas, porque aquel día esos soldados demostrarían con sus acciones que se podía confiar en ellos para perpetrar muchos más horrores.

Calama se convirtió en un campo de matanza de los partidarios de Allende, el lugar donde podía llevarse a cabo un experimento de persecución y pavor para luego ser exportado al resto del país para que se repitiera una y otra vez.

Y detrás del plan de exterminar a esos hombres inocentes, cuyo único pecado consistió en apoyar al legítimo Presidente de Chile, detrás del plan de secuestrar los cuerpos de modo que nadie pudiese encontrar los restos, yacía la presunción de que el desierto sería un lugar de silencio, que el desierto sería demasiado vasto y despiadado para ceder sus secretos. Se partía de la certeza de que el desierto sería inhóspito, quieto, tan muerto como los hombres que habían sido asesinados.

Aquellos que cometieron los crímenes se equivocaron.

Las mujeres en estas fotos probaron que estaban errados. Basta sólo con mirarlas una vez más, una tras otra, en sus páramos y en sus hogares, solas y acompañadas, con o sin flores. Miren sus palas y sus dedos. Miren sus ojos. Ay, si los generales, los coroneles, los capitanes y los tenientes hubiesen podido atisbar el futuro y ver estas fotos, observar a las mujeres incólumes, si hubiesen podido ver lo que el odio de ellos estaba engendrando, cómo cada hombre muerto reclamaría la verdad a sus seres queridos, esos soldados habrían temblado. Quizás habrían vacilado, tal vez se habrían negado a cumplir las órdenes del alto mando, quizás habrían salvado esas vidas y tal vez también sus almas.

Pero estaban ciegos.

Las mujeres, sin embargo, no lo estaban. Habían visto a sus hombres vivos y ahora exigían verlos nuevamente vivos; y si habían sido asesinados, reclamaban que se les entregaran los cuerpos para la sepultura. Y los mismos ojos que habían visto a sus hombres, que habían visto crecer a un hijo o a un marido acariciar a un niño o a un hermano jugar al luche entre los escombros, esos mismos ojos ahora recorrían el desierto en búsqueda de la mínima señal de sus cuerpos. Aquellos ojos no estaban dispuestos a aceptar que el desierto que había construido a Chile sólo estaba hecho de roca y quietud.

Y de esta manera, al perseverar año tras año, pala tras pala, ripio, piedra y arenilla, los dedos ampollados por la arena y los rostros curtidos por el sol y las espaldas adoloridas por tanto cavar, esperar y la cacería, aquellas mujeres, al no darse por vencidas, al exigir que los militares revelaran la verdad y que el desierto ofreciera sus misterios y multiplicara a los muertos, aquellas mujeres transformaron ese páramo de dolor en un refugio de esperanza. Agregaron a la historia de ese desierto otro capítulo sorprendente.

No permitieron que el lugar donde Chile había sido creado se convirtiera en un lugar vacío, un lugar de horror y mentiras.

Para que las futuras generaciones pudiesen comprender que el desierto es lo que hacemos de él, que no le pertenece a aquellos que asesinan a sus compatriotas sino que, por el contrario, y por encima de todo, a aquellos que buscan la justicia y se niegan a ser dominados. El desierto les pertenece a aquellos que transforman ese dolor en belleza y dignidad, a aquellos que toman estas fotografías y recogen estas historias de modo que usted, el lector, también pueda formar parte de esa odisea, ser parte de una historia que no aceptará que la muerte tenga la última palabra.

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Septiembre 2024 | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

"Flores en el desierto: la búsqueda de los desaparecidos de Chile"

Paula Allen. University Press of Florida (29 junio 2013)

— PRÓLOGO —

Por Isabel Allende

— EPÍLOGO —

Por Ariel Dorfman