Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Juan Malebrán | Autores |

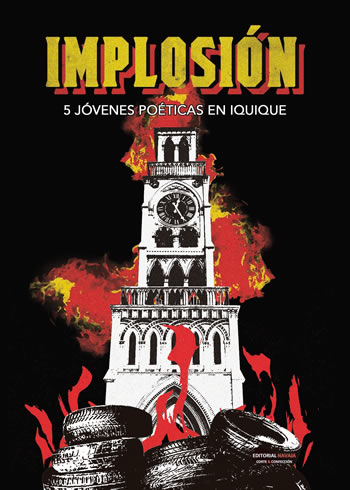

Sobre Implosión: cinco jóvenes poéticas en Iquique

Por Juan Malebrán

.. .. .. .. ..

No acostumbro tener en las manos un libro como Implosión: cinco jóvenes poéticas en Iquique (Editorial Navaja, 2017) por lo que antes de comenzar me permitiré acotar dos cosas. Primero, la publicación de poesía en esta ciudad —por más que ediciones Campus intente sostener lo contrario— lleva años bajo tierra. Y segundo, el interés de los pares mayores frente a las voces jóvenes en Iquique siempre ha sido escasa, por no decir, derechamente, nula. Implosión, por lo tanto —resultado del IV Gimnasio de Poesía, a cargo de Juan José Podestá y Roberto Bustamante— viene a ser una respuesta ante aquella apatía y el resultado de un justo cabeceo frente a los trucos de la escritura. Una obra que se lee por sí misma. Y que, a la vez, permite hacer mención al estéril panorama antes referido.

Ahora bien, jóvenes en el arte de la insistencia, estos cinco autores nos dejan ver cuán compuestas están sus musculaturas después del ejercicio, de las llaves, de las torceduras y los esguinces. Porque estaremos de acuerdo o no, pero un taller de poesía tiene ese encanto. El del cálculo del peso de los compañeros mediado siempre por una frágil fraternidad. La foto de la que poco a poco se van restando sus miembros. El entrenamiento necesario para la nada ingenua arena literaria.

Así, Nicolás Guzmán (Iquique 1998) da inicio a esta muestra con la invención de un territorio que bien podría remitirnos a su tierra natal: “Autaucupe, un pueblo sin tragedia” para hablarnos desde ahí, sobre asesinato, corrupción y desgano. Un erial en el que la muerte desliza su escalpelo contra la carne, el amor y sus malsanas obsesiones:

Una joven de dudoso historial

destaca Sharon

artista visual y futura profesora

o más bien

entre pocas Sharon

hija de un miembro honorable de Autaucupe.

Guzmán pareciera, además, querer retratar ciertos aspectos propios de la provincia. Sus mañas y sus tretas de circo pobre: “Poeta y cineasta de la zona alta de Autaucupe/ relator de mil obras y de ninguna” o “ambos miembros honorables de la Ilustre Municipalidad de Autaucupe/ ambos miembros honorables/ de la aburrida realidad”. E invitarnos a suponer el crimen y sus excesos como la mejor opción para hacerle frente al día a día.

La hija de un miembro honorable (amigo mío)

muere por el abuso excesivo de drogas

(y por provocar el escritor forense)

Autaucupe se convirtió en ciudad

y la tragedia se volvió fiesta.

Un jolgorio que en este caso nos propone el esparcimiento como vía de conversión de lo campechano a lo citadino y a todas las variopintas consecuencias que esto acarrea. Nicolás comienza, de este modo, su entramado con la soltura del tajo. Con la nariz hundida en una pañoleta con éter.

En “El Último Verso: diario de un escape (fragmento)” de Fabiola Gómez (Quilpué, 1987) la operación es distinta. La autora —si bien aborda indirectamente el crimen—[, prefiere centrarse en la experiencia de un detenido durante la dictadura. Para ello nos sitúa en la cárcel de Pisagua, simulando una voz que remite a un testimonio. Aquí, resulta interesante el uso de la imaginación como impostura y soporte narrativo:

“[...] El suelo de la celda aún está húmedo, anoche baldearon todo el lugar y llegó la madrugada calando huesos. Temblando hasta la médula, el frío se convirtió en dolor, pero no sacarán palabra alguna de mi boca, aunque caminen sobre mí una y otra vez. (30 de septiembre)”.

Digamos que, en propuestas como esta es frecuente que los hechos de los cuales se habla, se asomen lejanos. Y que esa distancia se muestre, por momentos, de manera evidente. En parte, porque no resulta fácil ficcionar un hecho histórico narrado por otros desde lo empírico. Lo mismo ocurre a la hora de realizar interpretaciones que superen la inclinación a la pancarta. Riesgos que, sin embargo, la autora decide tomar en esta serie.

“[...] Roberto ya no volvió y no deja de estar en mi mente. Nos sacaron con fusiles en mano, a torso descubierto con el sol quemando sin tregua, corriendo entre la tierra lacerante de estos cerros enormes y desnudos, como muros naturales de esta cárcel en que han convertido a Pisagua. (8 de octubre)”.

Fragmentos de un diario de vida que busca conmover al lector, haciéndole saber que más allá de la fosa todavía es posible oír los grilletes vueltos corales entre las algas. O, lo que no es lo mismo, fantasearlos.

Desde otro sitio, Rodrigo Fernández Etchart (Coyhaique, 1987) se presenta con unos versos potentes en su extrañeza: “La luz cálida leuda, nadie al volante”. Antes de dejarse ir y regresar luego: “Que venga a nosotros tu Reino, nosotros, una pila de huesos, dispersos”. Es posible reconocer en Rodrigo cómo la tensión está presente a lo largo del único texto incluido en el libro:

resbala el frío,

la gotera por la ventana tus perlas

penuria de parvo foráneo

celo, incisivo escarcha

Las suertes de quien tiene

veladura al canto

frenesí

A lo que suma la conciencia de esta falta y de saberse incursionando por territorios poco claros. Allá los bosques patagónicos. Acá, la vaguada costera. Aquello remitiendo siempre a lo impreciso es lo que se rescata:

Reincidente en la falla,

adicto a tropezar

el error es el hogar

la casa nueva el perro,

la cena familiar

minga recelada,

advierto,

que la falla no me es exclusiva.

Fernanda Luno (Iquique, 2000), en cambio, le mete de lleno al asfalto. Al menos en el primero de sus textos, en el que nos da a conocer sus deseos de una urbe en ruinas: “Quisiera una ciudad/ plenamente horrorizada/ con plazas de harapo/ desnudas en el neón sedicioso”. Para luego ofrecernos como tentativa: “Escupir hacia abajo/ fuegos más áridos/ venganzas quizás ajenas”. Con el ímpetu de la arcada juvenil, de las ansías por ensuciarlo todo, de perder el hilo.

Mi ambición de extravíos

caída

en senderos de madre

de hojas y justicias

ciegas

o intentándose ciegas.

Fernanda niega y reniega. Duda, sospecha y anota: “La verdad y el tétano/ nos han mirado de frente”. Y antes del punto final nos deja una pista: “Más sé, sin embargo/ que ya no me espera el padre”.

Víctor Campos (Iquique, 1999) es el encargado de cerrar esta implosión con una propuesta intimista. Un individuo que ante su propio extrañamiento intenta un desmarque y se reconoce en medio de la vacuidad: “Quebrada imagen mía/ llueve sobre el ojo de la noche” u “oculto puedo mirar al cielo/ toda esa horda de nubes cocidas entre sí”. Campos demuestra soltura tanto de lenguaje como de imaginario y nos da claves sólidas sobre hacia dónde se dirige:

Hoy el cielo tiene pequeños trozos de un corazón de oro

de a poco la luz escasea

se triza de pronto la sed de los hombres

que como lágrimas caen

sobre los techos agujereados.

En él desaparece por completo el Iquique festivo, el salitrerismo, el compromiso social en el texto o el ensalce chovinista de los triunfos de antaño que tanto gustan a los aficionados al sofá. Y se asoma una voz que toma distancia, pero con los ojos abiertos, alejándose de la bulla y del ingenio:

Viva ciudad

yo que te creí muerta:

Cuáles son los sinónimos del descanso

Yo y los límites de la noche

Yo soy los límites de la noche

Una luz se cierra

me habla por debajo de los nombres:

hay treguas distantes

no hay trabajo más inútil.

Implosión: cinco jóvenes poéticas en Iquique, entonces, es la muestra de un proceso que, esperemos, continúe en cada uno de los autores incluidos en ella. Una antología que viene a otorgar un respiro al alicaído panorama poético tarapaqueño. Un paso necesario para que estos nóveles escritores sorteen la desidia de tan fácil contagio que reina en los baldíos del norte.