Proyecto

Patrimonio - 2013 | index | Jorge Cabrera Labbé | Autores |

Investigaciones sobre el Mal

a partir de una novela bastarda de William Faulkner

Jorge Cabrera Labbé

.. . .. .. .. .

I. Que la literatura duele, que la gran literatura comienza por ser un pasatiempo para convertirse en una obsesión: he aquí un lugar común, un axioma sobre el cual debe entablarse cualquier discusión sobre la utilidad, funcionalidad o naturaleza de los libros. Libros-herida, postulaba Cioran. Es decir, si nos preguntamos, en la época del declive de la civilización del libro, por qué continuar con su cultivo, la única respuesta posible sería algo así como: los construimos y los leemos porque en ellos está el hombre a solas consigo, desnudo en el claro/oscuro de su existencia, imbricado en un intento por comprenderse de modo total, como postulaba Sábato. Esta búsqueda de comprensión-cabal implica profundizar tanto en los aspectos racionales como en los aspectos irracionales del ser humano, sobre todo en los últimos, porque en ellos suele revelarse no sólo el anverso del plano consciente, sino las motivaciones de éste, frecuentemente oscuras, contradictorias, dolorosas. La novela genuina posee ese carácter de revelación, no de un tiempo específico o de una estructura social en particular —sin perjuicio de que la novela testifique la presencia de y en un contexto—mas del hombre entendido como una unidad dividida en sí misma, es decir, tanto de los deseos y fracasos del yo como de las oscuras regiones del alma en que se comienzan a gestar los detalles significativos que van a imprimir su sello, furtivamente, en los avatares de una vida. Si se quiere emplear cierto tipo de lenguaje, la novela revela la impresión e influencia del ello en el ego, sin la lupa del super-ego; en términos junguianos, revela los movimientos de la sombra que impone y alarga su presencia sobre la claridad de lo diurno. Como sea, la gran literatura pone en evidencia, sin resolverlo, el misterio de la condición humana, precisamente ese aspecto que el proyecto de la modernidad, las técnicas de dominio y la razón como instrumento infalible de conocimiento han mutilado, convirtiéndolo en mero acertijo. Es suma, lo revelado por la literatura es esto: lo otro que se muestra desde su ocultamiento, el interlocutor que evita salir a luz pública en el diálogo que es el hombre consigo mismo y con el mundo.

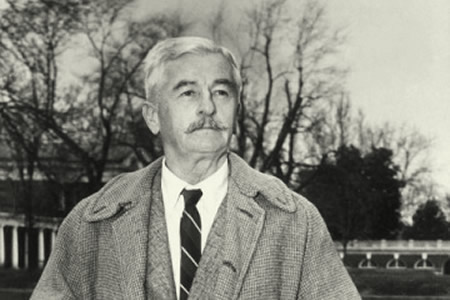

II. Faulkner es uno de esos novelistas que escriben con un cuchillo en la mano. En sus obras pesadillescas, la ansiedad por recorrer los lugares sombríos de la condición humana se retuerce sobre sí misma hasta lograr una contracción lingüística que linda con la afasia. No es casual que alguno de sus personajes —Benji en “El ruido y la furia”, por citar el más emblemático— sean retardados que no logran establecer un diálogo o un puente —el mínimo requerido para que un hombre se considere como tal— con lo real. En este sentido, el gran legado del novelista norteamericano es precisamente ese: lanzar el lenguaje lo más allá posible en la noche oscura del alma, de modo que no se extinga en un silencio definitivo a medida que arroja alguna luz sobre aquella. Como resultado: novelas laberínticas que reciben al lector con la mano en la espalda. En ellas habita un narrador, o narradores-personajes en los que suele descomponerse el relato, que asedian al intruso que ha osado atravesar las páginas en vez de guiarlo, para enrostrarle, de un momento a otro, el secreto que cobijan semejantes laberintos: el horror, el absurdo, la incomunicación, los tres grandes “valores” de la obra faulkneriana.

Dicho en sencillo: primero, el hombre puede lograr, cuando se lo propone —y se lo propone con demasiada frecuencia, casi por inercia—, grados insospechados de crueldad; segundo, la existencia, a medida que se van deshilvanando sus hechos, va perdiendo  en sentido, en dirección, casi por entropía; tercero, y como suma de ambos factores, la palabra de un hombre no alcanza a llegar al oído de otro, o bien el rostro de ese otro no logra conmover al primero, o remover sus pies anclados, enraizados, en su soledad. En conclusión, se sale de las novelas de Faulkner como se sale de la escena en que un crimen indecible se ha consumado, con la pregunta en la boca, revesada de las propias entrañas: ¿acaso el hombre puede ser algo más que esta cosa bestial, algo más que un abismo desde el cual un dios tenebroso mueve los hilos? Si mentamos lo sagrado, es porque en estas novelas resuena desde la ausencia. Y si bien, según Hölderlin o George Steiner, la modernidad no puede concebir una tragedia auténtica debido a que sus supuestos ontológicos y epistemológicos difieren de los supuestos de que partían los poetas trágicos griegos —básicamente, ausencia de mitos o de formas míticas de apropiación de lo real—, al menos en la novela hemos sido capaces —en tanto seres que habitan una época más o menos similar— de lograr una hondura que se le asemeja: la visión, clara, de la angustia y del problema del mal. En “Santuario”, tales palabras hallan su luz exacta. Escribe Faulkner, en medio de las interrogaciones de Horace Benbow, un abogado cercano a la mediocridad que ha dejado a su esposa y su hija por simple hastío, y que ha tomado un caso perdido de antemano —un traficante de whiskey acusado injustamente de asesinato—: “Quizás muramos en ese instante en que nos damos cuenta, en que admitimos, que el mal tiene una estructura lógica, pensó Horace, acordándose de la expresión que había visto una vez en los ojos de un niño muerto y también en otras personas sin vida: la indignación que se enfría, la violenta desesperación que se desvanece, dejando dos globos vacíos en cuyas profundidades acecha, en miniatura, el mundo paralizado”.

en sentido, en dirección, casi por entropía; tercero, y como suma de ambos factores, la palabra de un hombre no alcanza a llegar al oído de otro, o bien el rostro de ese otro no logra conmover al primero, o remover sus pies anclados, enraizados, en su soledad. En conclusión, se sale de las novelas de Faulkner como se sale de la escena en que un crimen indecible se ha consumado, con la pregunta en la boca, revesada de las propias entrañas: ¿acaso el hombre puede ser algo más que esta cosa bestial, algo más que un abismo desde el cual un dios tenebroso mueve los hilos? Si mentamos lo sagrado, es porque en estas novelas resuena desde la ausencia. Y si bien, según Hölderlin o George Steiner, la modernidad no puede concebir una tragedia auténtica debido a que sus supuestos ontológicos y epistemológicos difieren de los supuestos de que partían los poetas trágicos griegos —básicamente, ausencia de mitos o de formas míticas de apropiación de lo real—, al menos en la novela hemos sido capaces —en tanto seres que habitan una época más o menos similar— de lograr una hondura que se le asemeja: la visión, clara, de la angustia y del problema del mal. En “Santuario”, tales palabras hallan su luz exacta. Escribe Faulkner, en medio de las interrogaciones de Horace Benbow, un abogado cercano a la mediocridad que ha dejado a su esposa y su hija por simple hastío, y que ha tomado un caso perdido de antemano —un traficante de whiskey acusado injustamente de asesinato—: “Quizás muramos en ese instante en que nos damos cuenta, en que admitimos, que el mal tiene una estructura lógica, pensó Horace, acordándose de la expresión que había visto una vez en los ojos de un niño muerto y también en otras personas sin vida: la indignación que se enfría, la violenta desesperación que se desvanece, dejando dos globos vacíos en cuyas profundidades acecha, en miniatura, el mundo paralizado”.

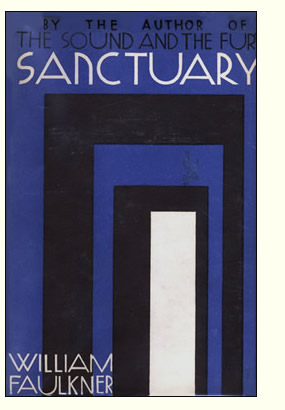

III. Se impone una confesión personal: “Santuario” es un libro-herida. La consumación de su lectura fue un alivio en dos sentidos: en primer lugar, por la intensidad del relato, con esa sequedad característica del tono faulkneriano que evita las digresiones y que se limita a las anécdotas aparentemente banales de los personajes: el polvo visto a través de la luz que se cuela por las rendijas de las tablas en un granero; los sonidos que se oyen desde una pieza que no se quisiera habitar; el olor de la comida traída en una bandeja por una vieja chillona; el ruido del agua bajo los corvejones de las mulas que transportan el cadáver de Addie Bundren —personaje de “Mientras agonizo”—; una vaina de mazorca con la cual es violada Temple Drake, una jovencita de diecisiete años que se arrancó de la universidad para probar en su propia piel los refinamientos del mal, en fin. En segundo término, porque semejante visión del horror que se halla expuesta en “Santuario”, hace de la novela una especie de tumor que sólo puede ser extirpado una vez que vuelve a transformarse en un objeto físico, que ocupa un espacio junto al resto de los libros.

No deja de ofrecer alicientes para la reflexión el célebre repudio con que Faulkner veía esta obrita: un hijo bastardo. Según la anécdota, la novela (publicada en 1931 luego de sucesivos procesos de edición que buscaban menguar el horror) fue escrita acorde el gusto del público lector, es decir, con afán de lucro y nada más. El relato desarrolla dos hilos conductores centrales: la ya mencionada violación de Temple Drake, hija de un juez prestigioso de Jackson, en manos de Popeye, un gángster que, de niño, descuartizaba pájaros y gatos; como segundo hilo conductor, el también mencionado Horace Benbow, abogado que asume el caso de Lee Goodwin, otro gángster que acarrea un historial no menos sórdido que Popeye, su socio en el contrabando de whiskey: soldado de joven en Filipinas, fue encarcelado por matar a un recluta debido a un atado de faldas. A estos personajes se suma la mujer de Goowdin, Ruby, quien toda la novela acarrea un niño que parece un muerto. Ruby es un personaje propio de esta vitrina: ejerce una forma atenuada de prostitución sólo para sacar a Lee de la cárcel luego del incidente en Filipinas. Pasa que cuando Goodwin se entera de lo hecho por su mujer le agradece con una paliza. Y por si fuera poco, ambos contrabandistas de whiskey mueren ejecutados: Popeye, luego de asesinar a un policía, en páginas que recuerdan el desinterés por la vida que muestra Mersault en la obrita de Albert Camus; Goodwin, en un ajusticiamiento ciudadano que lo conduce a ser quemado vivo.

La pregunta que se impone es la siguiente: si el arte es mimesis de la realidad, o un espejo puesto frente a la naturaleza, ¿hasta qué punto debe ser tomado en serio este jueguito novelesco de prestidigitador que busca formas de horror cada vez más hondas, inusitadas, pero siempre posibles? Mas, ¿no es esta posibilidad, esta capacidad imaginativa, y por lo tanto infinita, de la crueldad humana, una advertencia a la civilización del pretendido Progreso Indefinido, puramente técnico e inversamente proporcional con respecto al progreso moral? Por otro lado, si cada vez que abrimos las páginas de un libro aceptamos que estamos en presencia de una ficción, y nada más que una ficción, ¿qué patología es esta de proponer que los libros deban doler? Y si duelen, ¿es justo adjudicarles una función moralista, o precisamente porque duelen su función intrínseca es moralista? Sábato, en “Abaddón”, sostiene que el escritor no copia la realidad sino que la deforma en la medida en que la captura a través de su espíritu, por definición subjetivo, lo cual no obsta para que desde su subjetividad exponga lo que todos soñamos secretamente en tanto seres que compartimos obsesiones, anhelos y frustraciones; luego, ¿qué aspecto terrible de lo real es lo que ha puesto en juego Faulkner a través de la particular captación de mundo propuesta en “Santuario”?

Y quizás, con riesgo de ser pretenciosos, debíamos responder: ni siquiera el triunfo del mal sobre el bien —lo cual probaría que el bien, más allá de su derrota, al menos es practicado por hombres buenos—, sino la imposibilidad de practicar el bien, su total ausencia, en un régimen gobernado por instintos crueles que perseveran en su destrucción mutua. En última instancia, lo que se ha propuesto en esta novela-tumor, es el problema de la esperanza —por no decir su absoluta ausencia.

IV. Una visión de mundo trágica requiere de un espíritu fuerte, capaz de transitar por la angustia hasta descubrir su rostro, no para negarlo o erradicarlo —he ahí la diferencia con el budismo, que encara el dolor para conocer su causa y “solucionarla”—, sino para otorgar luz sobre su par dialéctico, la serenidad. Pero a la vez, lo trágico previene al hombre del simple optimismo, esa actitud blanda que ha sido elevada a principio axiomático por la modernidad mediante su promesa, secular, de felicidad absoluta hacia el final de los tiempos. Ahora bien, ¿qué cultura —o civilización, según el lenguaje que desee emplearse— puede vivir en su sano juicio si descubre, o entrevé, que el mal posee una estructura lógica? Pero, ¿quién nos autorizó a pensar que el mal es lo contrario del bien, o de la esperanza, y no la condición ineludible de ambos? ¿O es que acaso hemos llegado a elaborar una cultura que considera el mal ni siquiera en tanto sagrado, sino como algo tolerable, como un costo necesario o como el correlato en las técnicas de dominio del otro, de lo Otro —llámese a eso otro ser humano o naturaleza—?

¿Por qué un niño se divierte descuartizando pájaros, o pinchando los ojos a un gorrión con una aguja, como hacía de niño Fernando Vidal Olmos, el héroe del “Informe sobre ciegos”? Caben dos posibilidades: o nuestra civilización ha perdido su esperanza, y por lo tanto ha entrado en una fase de decadencia de la cual ya no se repondrá, situándose inequívocamente en su profetizado ocaso, o en una novela como “Santuario” se oculta una concepción de la esperanza que surge como esa luz que resplandece en el horizonte de lo trágico, no por obra del raciocinio humano, sino por donación de los dioses, justo como al final de la “Orestíada”, en que las Furias que persiguen a Orestes, asesino de su madre por incitación de Apolo, son transfiguradas en las Euménides luego de aceptar las razones y la recompensa de Atenea. Lo trágico, por obra de algún secreto mecanismo de la luz, no “civiliza” los instintos salvajes o irracionales que habitan el fondo del alma humana —la vieja ley de sangre por sangre de los seres titánicos—, sino que los transfigura, dotándolos de un nuevo sentido, permitiéndoles desplegar su propia esencia.

Algo similar ocurre en “Santuario”. Hablar de “esperanza” en una novela como ésta parece un disparate; ni siquiera la figura del niño fantasmal tras el fogón apacigua los ánimos. Y la derrota final parece cumplirse en las razones que ofrece Horace Benbow a Ruby, quién, dada su experiencia en el caso anterior —el asunto de Goodwin en Filipinas, en el cual tuvo que vivir algunos meses con el abogado de turno para sacarlo de prisión—, en todo momento desconfía de las verdaderas intenciones de Benbow, pues, ¿por qué enredarse en asuntos de marginales, de bandidos, sobre todo cuando éstos no puede costear los servicios de su defensa en asuntos legales? Pasa que Benbow confía en la inocencia de Goodwin. ¿Acaso es imposible confiar, lo cual más que una estrategia lógica implica un acto de fe? O, en sus palabras, ¿no comprende Ruby acaso que “un hombre pueda hacer algo únicamente porque sabe que está bien, porque la armonía de las cosas exige que se haga”? En otras palabras, ¿tan podridos estamos como para no confiar en el bien por el bien más que en el bien por la utilidad?

Pero al menos el abogado lo piensa: he ahí la única esperanza. Ahora bien, ¿no es cierto que dicha luz, por escuálida que sea, adquiere un cariz sobrenatural cuando se la vislumbra en medio de la espesura, del laberinto? Pues, si la esperanza fuese simplemente la espera de lo posible, a lo más que se llegaría con ella es a materia prima de comercio, de tráfico. La esperanza, una vez concretada, ya no es más la expectación de esa imposible armonía de las cosas. Y aquí debemos poner atención: la esperanza es la espera de lo no posible, paradójicamente. Pues, si fuese la espera de lo posible, sería mero optimismo. Por eso la esperanza es una espera que posee todos los matices de lo heroico, de lo trágico más bien: porque se oculta, porque indica un camino desde el ocultamiento y, en la medida en que se oculta, desespera. Si estuviese a la mano, sería un dogma más, un adminículo en el reino de lo útil. Pero, como es precisamente una espera ansiosa, enfermiza casi, de lo que no tiene derecho a ser posible, entonces no hay otro marco mejor para su destello que un juego de ficción en que el mal es la tierra desde donde brotan los móviles de los hombres. El mal —ya lo advirtió San Agustín, pese a sus dificultades para negar el cuerpo—, es la ausencia de bien, no posee sustancia; para una mayor precisión, podríamos agregar: el mal es la ausencia de esperanza. Y una civilización como la nuestra, que cifra su optimismo en el progreso mediante la acumulación de sus cálculos, no puede tener esperanza porque, en definitiva, ésta es la espera de lo humanamente imposible, de lo que está situado más allá de lo probable o de lo improbable.

En este sentido, Ruby es el personaje de la luz, con toda su miseria a cuestas, justo por soportar en sus brazos el peso del niño moribundo, además de los esfuerzos hercúleos que debe realizar en ambos procesos, lo que, a la larga, ha significado la postergación de sí misma en tanto persona. Esa perseverancia, a todas luces heroica y simplona o patética a la vez, resulta incomprensible —las feministas estarían escandalizadas—. Y esa incomprensibilidad ofrece, a nuestro juicio, una idea de lo que debe entenderse por esperanza.

V. La novela, la literatura, el arte es eso: un tráfico con lo imposible, no con lo ideal, que no es lo mismo. Para aspirar a aquello, es preciso atravesar el mal, menos para adecuarse a él —como hace la abyección misma cuando sentencia, resignada: así es la vida, así son las cosas, una mierda—, que para ver el surgimiento de lo nuevo, lo distinto,o como quiera llamársele. Acaso, los libros-herida tengan esa “función” ética: más que un mejoramiento del hombre, un remezón, y un remezón mediante un muestrario de los refinados niveles de crueldad que podemos lograr, para arrancarnos de una buena vez ese optimismo dulzón, esa ilusión, mezquina, de “progreso”.