Proyecto Patrimonio - 2020 | index | José Donoso | Autores |

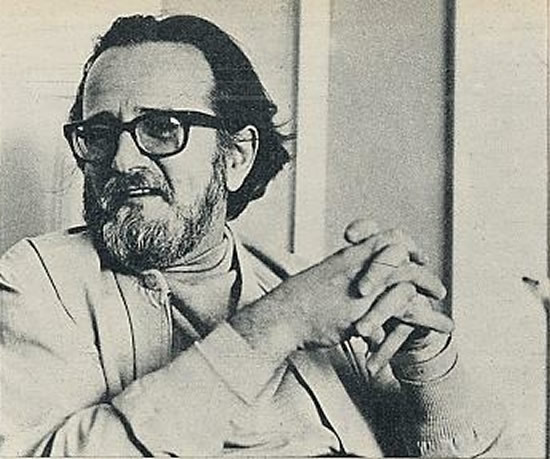

Un nuevo nombre para el boom: José Donoso

Por Eduardo G. Rico

Publicado en revista Triunfo, N°442. España, 21 de noviembre de 1970

.. .. .. .. ..

Es chileno, de Santiago y de 1924, y no es novel, aunque sí nuevo en este corral ibérico, del que, según Valle-Inclán, sabe Dios qué sería sin sol. Ya ha firmado en su país varias novelas, varios libros de cuentos: "Veraniego" (en 1955), "Coronación", "El charleston", "El lugar sin límites", "Este domingo". Y si el argentino Manuel Puig ha enriquecido la gran ola latinoamericana en los últimos años, José Donoso llega ahora, de puntillas, sin hacer ruido, sin el premio que no le dieron por esas cosas que han pasado en Seix-Barral y que ustedes ya conocen, con una novela bajo el brazo, que yo he visto ya en galeradas y de la que puedo decir que será el libro de la temporada, y a lo mejor —como "Cien años de soledad"—de muchas temporadas. Dentro de un mes, los madrugadores de librería comprenderán que no exagero. La novela se llama "El obsceno pájaro de la noche". No hay simbolismo erótico en el título, al menos en primera instancia, que está tomado de una hermosa cita de Henry James, senior: "Todo ser que pretenda tener espíritu debe comenzar por reconocer que la vida comienza en un bosque salvaje, donde aúlla el lobo y chilla el obsceno pájaro de la noche".

Donoso se ha comprado una casa en un pueblo de Teruel, Calaseite, de 1.800 habitantes, y que, según él, parece no haber abandonado aún el siglo XVII. Ha estado en Madrid por unas horas y ha regresado a Barcelona, donde provisionalmente vive. El escritor chileno ha dedicado a la revista un largo tiempo con relación al de su estancia en la capital. Hemos querido de él un adelanto de esa novela que podemos calificar de desconcertante, misteriosa, mágica y, por que no, admirable.

DONOSO—Me pedís algo muy difícil. Ni yo mismo la sé contar. Veremos, Todo partió de un hecho real, presenciado de un modo casual. El año en que me casé, yo estaba parado en una esquina de Santiago de Chile cuando vi detenerse un coche muy lujoso, conducido por un chófer rubio, joven, bien parecido, probablemente ruso, pienso, y en el asiento del fondo pude comprobar que se hallaba un niño monstruoso y deforme, con la cara partida. El coche se fue, pero esta idea me quedó fuertemente grabada. Con ella empecé la novela.

—Este fue lo que tú llamas el primer núcleo, que proliferó luego como una célula cancerosa.

J. D.—Buena, fue un núcleo temporal. El primero en el tiempo. Alrededor me imaginé toda una anécdota: el padre poderoso, posiblemente senador, que había tenido este hijo. El senador se había casado para perpetuar su linaje. El suyo era como un pacto con Dios para llevar a cabo esta perpetuación siempre que cumpliera los preceptos. Pero hay algo que falla en este plan suyo y que le impulsa a acudir a procedimientos irracionales, visitar brujas, adoptar una postura herética, demoníaca: ha tenido un monstruo y se siente abandonado por los poderes del bien y del mal. ¿Qué hace entonces? Encierra a su hijo en una propiedad campestre, en ruinas, y decide que el niño no deberá conocer nada del mundo, ni el placer, ni el tiempo, ni el orden, nada... Le rodea de seres más monstruosos todavía, que va buscando por la ciudad, por los arrabales. Así, su hijo será el rey del universo. Pero sus propósitos fallan. Llega un momento en que el niño sale de su encierro y permanece fuera varios días. Sin embargo, regresa voluntariamente a su pequeño mundo monstruoso, a su enclaustramiento. Consigue que su padre vaya a visitarle alguna vez. Las visitas menudean y el niño logra convencer a su padre que aquel mundo inventado es el normal. El padre se advierte, entonces, anormal y termina en el suicidio. Este fue el primer núcleo.

—Y a partir de aquí, ¿cómo conseguiste que la novele prosperara?

J. D.—Este núcleo está enquistado en otro contexto más amplio y muy difícil de racionalizar. Quiero insistirte en que no es una novela lineal, ni en espiral, ni psicológica, ni naturalista. Es, cómo diría yo, un poco demoníaca. Hay en la narración varias historias interdependientes. Su enlace se produce por medio de la quiebra del tiempo. No sé si me explico bien. La verdad es que en la novela no se conoce cuál es el tiempo real, el de la fantasía, el del presente o el del pasado. Está integrada por historias fracturadas. Todo ocurre al mismo tiempo. Por ejemplo, en el relato aparece una bruja, Peta Ponce, que puede vivir hace doscientos años o ser actual. Es una criada vieja, y toda su historia. toda la historia, se desarrolla dentro de una casa de ejercicios espirituales abandonada, adonde las familias-bien mandan a sus servidores a morirse. Las viejas que rodean a Peta Ponce aparecen totalmente enloquecidas por el terror, el hambre y el abandono. Finalmente, creen que se van al cielo en unos autobuses blancos. Todo allí son imaginaciones de mentes deterioradas. Con ellas vive un sacristán, antiguo escritor. En resumen, es una novela esencialmente imaginativa, que yo relato usando elementos naturalistas. Efectivamente, todas las historias crecen como células cancerosas, pero existe una cierta armonía en la narración. La novela termina sin explicación racional. El sacristán es mudo. Las viejas lo encierran en un saco, que, a su vez, meten en otros sacos, y en su delirio se imaginan que es el niño Dios que nació y las va a llevar al ciclo. Cuando todas se han ido, porque van a demoler el edificio, él trata de librarse de su prisión mordiendo los sacos, pero hay siempre unas manos de vieja que zurcen los desgarrones para que no salga. Alguien, una de las viejas, toma el saco y lo lleva al hombro a través de la ciudad. Desciende hasta el río y, bajo un puente, se junta con un grupo de mendigos en torno a una fogata. Para alimentarla abre el saco y comienza a extraer papeles que arroja al fuego. En el saco no hay más que papeles. Cuando se agotan, ella se echa a dormir al lado de la hoguera, hasta que se apaga.

—¿Es una obra simbólica?

J. D.—No sé cómo contestarte. En principio, yo no lo concebí con este propósito. Creo, sin embargo, conscientemente, que discurre a su través una corriente simbólica, pero yo no la he estructurado como una serie de símbolos. Por otro lado, un símbolo, cuando lo es realmente, no significa algo preciso, no se refiere a algo equivalente, sino que sugiere una polivalencia de cosas. Siempre debe responder a una concepción dinámica.

—Ocho años, ochocientas páginas treinta veces repetidas... Mucho trabajo. Una gran vocación.

J. D.—Una visión del mundo que me exige este medio de expresión. Yo no puedo aceptar una realidad lineal como la que todos creemos vivir. No creo en la unidad de la persona humana...

—Trías, partiendo de los estructuralistas franceses, ha desarrollado con brillantez esta idea.

J. D.—Desconozco el trabajo de Trias. Yo, al describir a un personaje lo desintegro. Un personaje es, por decirlo así, treinta personajes y uno solo. Veo la realidad como un juego de disfraces, máscaras, trapos. La deshago violentamente. El ambiente que transcribo es rabioso, desesperado y negro. No, no encontrarás analogías entre esta fórmula —si la palabra fórmula vale— y la de Cortázar. Cortázar es «cool», frío, geométrico. Yo sostengo que la novela me ha escrito a mí y no yo a la novela. Los temas que se plantean en ella me eligieron a mí. Es la mía una novela obsesiva, aterrada. El miedo juega en ella un papel muy importante.

—¿Un miedo metafísico?

J. D.—No, no se trata de una novela metafísica. El miedo es un personaje metido dentro de su trama. Es uno de los disfraces. No creo en las referencias a posibles fenómenos exteriores o superiores, sino en las alusiones. Un mundo novelesco tiene que valer por lo que está dentro de la obra, no por las referencias a elementos situados fuera. La novela nunca debe de convertirse en signo a través del cual se exprese una realidad grosera.

—¿Crees que el arte de la novela tiende a enriquecer la realidad?

J. D.—No, no. Hablo en mi nombre, claro. Yo no soy ni quiero ser benéfico ni benigno. No sé para qué, ni para quién escribo. Ni quiero arreglar el mundo ni decir verdades.

—No crees, entonces, en las famosas preguntas sartrianas.

J. D.—Voy a ser sincero: las preguntas sartrianas —por qué

se escribe, para quién se escribe— me parecen pretenciosas y pedantes. Niego las soluciones en cuanto a respuestas precisas, claras, intelectuales.

—Defiendes una forma de irracionalismo.

J. D.—Me encantaría ser racional, pero soy emocional, psicológico, ciclotímico, paranoico y todo lo demás. No defiendo posiciones concretas, porque no conozco ninguna que me valga más de diez minutos. Con relación a nuestra existencia diaria, esta novela que acabo de escribir no contesta a ninguna pregunta. Vive las preguntas. Pero en sí mismo, escribir la novela es una empresa existencial.

—Tampoco te acercas, aunque a primera vista lo parezca, a la noción que de la novela tiene un García Márquez.

J. D.—La gran novela de García Márquez es maravillosa, luminosa, de una belleza arrebatadora. Dirás que es quien más se aproxima, o al que más me aproximo, pero estas categorías —«el que más»— a mí no me sirven, no se pensar en estos términos. No obstante, puedo decir que estoy cerca, en algún sentido, de Proust, de Celine, de Beckett, y que me he formado como escritor leyendo la novela anglosajona: Henry James, Faulkner.

—Nada tienes que ver con el llamado "compromiso", no hay relación entre lo que escribes y la política; no eres un escritor revolucionario.

J. D.—¡La política! Olvidas o desconoces que la literatura ha dejado de ser un elemento poderoso. La novela no es una cosa muy importante. Consiste en una tentativa más, dentro del mundo en que vivimos, de las tantas que hay. La novela, de verdad, no sirve para nada. Sólo para leerla.

—Te acercas mucho, y seguro que lo sabes, a la definición de Oscar Wilde.

J. D. —Bueno, coincido con Wilde y también con las concepciones más contemporáneas. Piensa, por ejemplo, en Susan Sontag. Estoy en su línea. Ella es de los que saben percibir y agarrar

ciertas ráfagas que pasan por delante de uno y, luego, formularlas. Decididamente, no hay ninguna razón para escribir una novela. Los que buscan razones sólidas para actuar —los católicos y los marxistas— es que necesitan estructuras estables para evitar la angustia del desamparo.

—Por un lado me pareces un anarquista. Por otro, un ecléctico.

J. D.—Soy un ecléctico absoluto. La realidad está fragmentada y sin orden, sin sistema. Yo saco cosas de aquí y de allá...

—¿Eres un hombre de izquierda?

J. D.—No admito el maniqueísmo izquierda-derecha. Además, no tengo ninguna filosofía. Es justamente lo que tengo. Odio las certidumbres, todo lo monolítico. Me gustan las cosas esponjosas, informes.

—Tratas de epatar al burgués.

J. D.—¿Epatar? Me gustaría, pero no puedo. ¿Cómo podría asombrar a un burgués? El que no es de izquierdas o contestatario lo sabe todo y está de vuelta. De todos modos, voy a ponerme serio por una vez y decirte que en Chile existe en este momento una oportunidad como nunca la ha habido de cambiar las estructuras de arriba abajo. Algo estupendo. Yo no sé si es mejor el método pacífico que el violento, entre otras razones porque odio las generalizaciones.

—Sé que entre los escritores españoles prefieres a Juan Benet.

J. D.—Vayamos despacio. Benet es un hijastro de Faulkner. Claro que yo también lo soy de Celine. Además, pretender ser una unidad estilística y artística y no un conglomerado de accidentes, préstamos, robos, plagios, etcétera, me parece que es, además de una mentira, una pedantería absolutamente intolerable.

—¿Crees sinceramente en todo lo que me has dicho?

J. D.—Sí. Hoy creo firmemente. Pero te puedo decir lo contrario mañana.

—Es una postura muy cómoda

J. D.—Bueno, pero no quiero ser héroe. La dificultad como objetivo heroico, la permanencia, la consecuencia, la estricta unidad, me parecen una postura sometotónica inútil. Mira, esta clase de heroísmos los resolvió Hemingway cazando leones.

—Y viniendo a la guerra civil.

J. D.—Para él fue una guerra frivolona. No como la de Orwell.

Así es el hombre nuevo del «boom» latinoamericano.