Proyecto Patrimonio - 2014 | index | María-Elvira Luna-Escudero-Alie | Autores

|

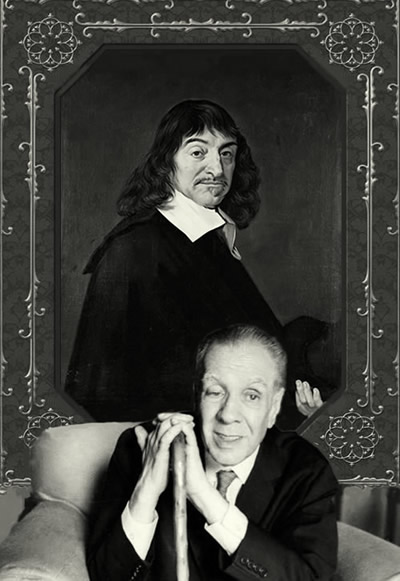

La visión de la geometría, el espacio, y el tiempo en el poema

metafísico “Descartes” de Jorge Luis Borges.-

Una perspectiva interdisciplinaria

Stephen Kcenich, Montgomery College, MD

María-Elvira Luna-Escudero-Alie, Montgomery College, MD

Proyecto_Borges@yahoo.com

.. .. .. .. .. .

A Gabriel García Márquez,

In Memoriam

Jorge Luis Borges (1899-1986) nos hace palpitar pletóricamente, como de costumbre, con su infinita erudicción, con esa precisión matemática para escoger cada palabra, con su elegancia característica para conectar, con muchísima lógica, diversas referencias culturales, en fin con su poesía conceptual preocupada por el infinito, el problema del tiempo, el laberinto, el sueño. Su poesía nos habla, sobre todo, de historia, filosofía, música, ciencia, sueños, espejos, laberintos, matemáticas. Borges nos hace reflexionar en torno a nuestra condición de seres imperfectos, finitos, absolutamente inmersos en un ámbito de angustia existencial. Borges nos impele a cuestionarnos sobre la existencia de Dios, nos hace dudar y poner en tela de juicio los conceptos del espacio y el tiempo al punto de que cualquier verdad apodíctica se desmorona hasta reducirse a escombros frente a sus poderosas y caústicas interrograntes. En efecto, Borges nos interpela astutamente desde muchos ángulos emocionales e intelectuales, cual agudo ajedrecista jaqueándonos incesamente después de habernos atrapado sin piedad en su sublime y ontológica magia poética.

Analicemos ahora la visión de la geometría, el espacio y el tiempo inmersa en el poema de Borges titulado “Descartes”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Descartes

Soy el único hombre en la tierra y acaso no haya tierra ni hombre

Acaso un dios me engaña.

Acaso un dios me ha condenado al tiempo, esa larga ilusión.

Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna.

He soñado la tarde y la mañana del primer día.

He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron a Cartago.

He soñado a Lucano.

He soñado la colina del Gólgota y las cruces de Roma.

He soñado la geometría.

He soñado el punto, la línea, el plano y el volumen.

He soñado el amarillo, el azul y el rojo.

He soñado mi enfermiza niñez.

He soñado los mapas y los reinos y aquel duelo en el alba.

He soñado el inconcebible dolor.

He soñado mi espada.

He soñado a Elizabeth de Bohemia.

He soñado la duda y la certidumbre.

He soñado el día de ayer.

Quizá no tuve ayer, quizá no he nacido.

Acaso sueño haber soñado.

Siento un poco de frío, un poco de miedo.

Sobre el Danubio está la noche.

Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres.

(Jorge Luis Borges Selected Poems, Edited by Alexander Coleman 1999, p. 422)

La voz poética en este poema es la del propio filósofo y matemático francés René Descartes (1596-1650), considerado padre del Racionalismo y la geometría analítica, llamada también cartesiana, en su honor. Descartes buscó en su sistema de pensamiento las leyes de la razón para a partir de ellas deducir todo el sistema de la naturaleza. Descartes, como buen racionalista, se centró en la preocupación por el método, el cual pensaba que debía ser universal. En su esquema de pensamiento la filosofía sería la ciencia del método. Este método era para los racionalistas universal, es decir que su validez abarcaba todas las ciencias y debía seguir el modelo de las matemáticas, en tanto reina de la ciencias. Es importante recordar que el racionalismo de Descartes es similar al idealismo de Platón en cuanto a la importancia otorgada a los sentidos. Para Platón las ideas eran entes subsistentes mientras que para Descartes eran intuiciones inmediatas. Platón, como es conocido, se valió de su metódo dialéctico para llegar a las ideas, mientras que Descartes lo hizo empleando el sentido común y la evidencia de las matemáticas. La verdad radica en el sujeto de acuerdo a Descartes y a todos los racionalistas, y ésta sería la diferencia fundamental con respecto al idealismo platónico.

El poema empieza desde el saque planteándonos la duda metafísica y existencial en la forma de un enunciado radical: “Soy el único hombre en la tierra pero quizás no haya tierra ni hombre”. Con ese vigoroso verso el poeta nos desarma a la vez que nos prepara para los siguientes versos, no menos inquietantes. En efecto, la siguiente línea nos hace dudar sobre la existencia de Dios, expone la posibilidad de que el ser humano sea un mero juguete en las manos de una divinidad acaso lúdica, quien tal vez lo haya castigado condenándolo al tiempo.

Recordemos que Borges concidía con Henri Bergson (1859-1941) en considerar que el problema del tiempo era el principal de la metafísica. Borges había leído atentamente a San Agustín (354- 430) quien también pensaba que el tiempo era la cuestión esencial de la filosofía. Asímismo, Borges había estudiado aplicadamente, siempre en lo relativo al tema del tiempo, a Platón y a Plotino. Borges fue más lejos que San Agustín y que Bergson en cuanto a afirmar que el tema del tiempo no era únicamente el problema primordial de la metafísica; sino que además era el único problema, ya que según él, los seres humanos no somos otra cosa que tiempo. Para Borges el tiempo era sucesión y estaba hecho de memoria. Existir es ser tiempo, afirmaba Borges. Así se lo dijo a Alifano en una de las profundas conversaciones recogidas en el libro: Twenty-Four Conversations with Borges.- Interviews by Roberto Alifano 1981-1983. Borges dedicó su libro Historia de la Eternidad adiscurrirel problema del tiempo a la manera clásica. El título de su libro es también, de alguna forma, un homenaje a Platón quien afirmaba que el tiempo era la imagen en movimiento de la eternidad.La astucia poética de Borges cargada de conceptos filosóficos, y en este caso también matemáticos, hace esta reflexión analógica; el tiempo en cuanto castigo por ser una ilusión, por carecer de existencia. Es como si hubiera dicho: Dios me ha condenado al ámbito de la no existencia: “Me ha condenado al tiempo, esa larga ilusión”.

Como señala acertadamente Juan Nuño en su libro: La filosofía de Borges:

“[…] Ambos temas, la atemporalidad de lo perfecto modélico y la antitempo-ralidad de la memoria marcan la gran pugna de Borges con el tiempo. Tratados a lo largo de su obra poética y de su prosa, tenían que desembocar en la exigencia de un estudio específico sobre el tiempo mismo. Pocos argumentos predominan en Borges con la meritoria persistencia que tiene el del tiempo. Los espejos son una oscura fobia, metafísicamente justificada […] Pero el tiempo es permanente obsesión, preocupación sostenida que adopta formas diversas. Hay un tratamiento in crescendo de esa obsesión hasta culminar con el cotejo directo.” (1986, p. 114).

El “leitmotiv” del sueño es la columna vertebral que organiza todo el poema. Esta mención constante del sueño alude a dos momentos cruciales en la vida de Descartes. Cuando concibió su argumento del sueño, expuesto en su obra capital filosófica: El Discurso del método (1637),y en su libro La geometría (1637), su obra matemática más importante, y también cuando relató los tres sueños o visiones que le cambiaron la vida diametralmente. De hecho estas visiones lo motivaron a abandonar su carrera militar para dedicarse a la filosofia y a las matemáticas, y dentro de éstas últimas siempre privilegió la geometría, para la cual empleó la nomenclatura algebraíca. Al final de la Primera meditación, Descartes concluye que hay que considerar de manera escéptica la percepción a través de los sentidos, que cada percepción puede en efecto ser falsa. En su argumento del sueño dirá que incluso las mejores percepciones no ofrecen certezas.

Descartes se refiere a la duda metódica en El discurso del método, y así también en sus Meditaciones metafísicas, sobre todo en su Primera meditación ya mencionada. En su intento de buscar su primera verdad incuestionable para poder basar en ella todo su sistema, Descartes empleó la duda universal. Descartes reconoció tres niveles de duda: el de los sentidos, los sueños y el genio maligno. Hay algunas variaciones con respecto a estos niveles que son dignas de ser mencionadas. Por ejemplo, en su obra: Los principios de la filosofía no aparece el nivel del genio maligno. De acuerdo a Descartes los sentidos nos engañan muchas veces conduciéndonos al error y así se empieza a dudar de la experiencia externa. En el segundo nivel de duda, el de los sueños, la duda radica en la experiencia interna de la memoria. Finalmente, el nivel de la duda correspondiente al genio maligno, se refiere a dudar de la evidencia de la matemáticas.

Este tópico de la duda no empezó con los planteamientos de Descartes, pues ya el mismo Platón en su diálogo “Teeteto”, había mencionado el argumento del sueño en relación al saber en tanto percepción, en cuanto a una duda frente a la realidad. Desde luego que el tema del sueño se trató mucho durante el Barroco, con Calderón de la Barca en su famosa obra: La vida es sueño, y con William Shakespeare con su obra: Sueño de una noche de verano, etc. En las antiguas civilizaciones como la griega, el tópico del sueño era ya muy importante, tanto así que entre sus múltiples deidades estaba Hipnos; precisamente el dios del sueño. El dios Bes era una deidad protectora del sueño para los egipcios. Y la diosa Parvati era la deidad protectora del sueño entre los hindúes. Para la tradición árabe y persa, la obra: Las mil y una noche es muy emblemática en cuanto al tema del sueño, y de la representación de la realidad en tanto juego de espejos. Dante Aligheri trató también el tema del sueño en su obra capital; La divina comedia.

Borges ejecuta en su poema “Descartes” un repaso interesante de los hitos más remarcables ocurridos en la corta; pero fecunda vida del matemático-filósofo francés. Después de plantear la posibilidad de la no existencia de Dios, el yo poético vuelca la mirada a los fenómenos de la naturaleza: “[…] Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna […]”, después hay una referencia temporal: “He soñado la tarde y la mañana del primer día”. De inmediato tenemos una referencia histórica: “He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron a Cartago”. Esta mención a un episodio histórico tan seminal como trágico nos remite al encuentro bélico entre las repúblicas cartaginesa y romana enfrentadas a muerte por la hegemonía marítima del Mediterráneo occidental. Esta lucha sin cuartel, como recordamos, concluyó con la derrota de Cartago en el año 146, antes de Cristo en la Tercera Guerra Púnica, en concreto en la Batalla de Cartago. Los romanos quemaron todo vestigio de Cartago, sin embargo algunas cosas relevantes sabemos sobre ellos, entre ellas que el filósofo griego Aristóteles admiraba mucho el sistema de gobierno cartaginés. ¿Por qué Borges escogería en su poema precisamente este momento histórico y no otro? Tal vez porque simboliza la destrucción de un poder africano por uno europeo, quizás porque de alguna manera es equivalente a la caída del Imperio Bizantino. Podemos inferir, acaso, que el Descartes de Borges se pone de parte de los vencidos, que su lugar de enunciación es el de los derrotados. Nos imaginamos una remota Cartago, ciudad africana otrora floreciente y fundada por la fabulosa reina fenicia Dido, una Cartago devastada por las legiones romanas, un encuentro fatal del norte de África con el sur de Europa, un cruce de caminos que cual encrucijada típica en una tragedia griega define un destino aciago. Inmediatamente después, la voz poética nos habla del joven escritor estoico Lucano, muerto a los 26 años, autor de Ilíaca, Medea, Saturnalia y la única que ha llegado hasta nosotros: Farsalia (1592) la epopeya histórica latina considerada como la más grandiosa después de la Eneida de Virgilio, que narra la lucha entre Julio César y Pompeyo. La Batalla de Farsalia terminó con la abrumadora victoria de Julio César. Es interesante que Borges a través de la voz de Descartes, haga referencia a una figura tan trágica como Lucano, un verdadero héroe trágico, sobrino del filósofo y orador estoico Séneca. Lucano cayó en desgracia luego de haber sido uno de los favoritos de la corte del emperador Nerón, y tuvo que suicidarse para evitar ser humillado por el emperador, tal como su ilustre tío Séneca lo hiciera en su momento.

El poder imaginativo de Borges le hace evocar a su Descartes una referencia judeo-cristiana muy emblemática; la muerte de Jesús: “He soñado el Gólgota y las cruces de Roma”. Nuevamente Roma aparece como el poder hegemónico que no sólo asola y devasta a Cartago; sino que causa la muerte de Jesús en tanto rey simbólico de los judíos.

Entonces, tras estas referencias históricas, el Descartes de Borges nos remite al corazón de su pasión intelectual; la geometría. Nos habla del punto, la línea, el plano y el volumen y nos dice que los ha soñado. Si su enunciado: “Cogito, ergo sum” (Pienso, luego existo) afirma su existencia como ser pensante, al decir que todo es producto de un sueño, incluso la geometría, también está, obviamente, negando su propia existencia.

El poema que nos ocupa menciona a Elizabeth de Bohemia (1617-1680) quien fuera una princesa de brillante inteligencia y muchos talentos, con conocimientos profundos de los clásicos, amante de las matemáticas, el griego, y la filosofía. Descartes y Elizabeth de Bohemia intercambiaron correspondencia entre 1643 y 1646. Elizabeth había leído Las Meditaciones de Descartes, y le había hecho comentarios críticos de alto calibre. Borges le hace decir al Descartes de su poema que su compañera epistolar, Elizabeth de Bohemia, quizás había sido también otro de sus sueños. Es así como el poema nos expone a continución y a manera de conclusión el famoso: “cogito, ergo sum” cartesiano: “He soñado la duda y la certidumbre”.

El poema está escrito, como hemos mencionado, desde la propia perspectiva del matemático y filósofo francés, René Descartes, fundador, para muchos, de la Edad Moderna y sin duda la figura más relevante de la revolución intelectual del siglo XVII. Hasta entonces prevalecía el pensamiento aristotélico y es en el siglo XVII cuando se produce la ruptura con la forma de pensar característica de la Edad Media; el paradigma jerárquico. En esta revolución intelectual se buscan las leyes racionales de la naturaleza y se intenta hacer estas leyes válidas para todos los fenómenos. Estas leyes son las leyes de la razón. Especialmente con Descartes la filosofía se convierte en la ciencia del método.

En la obra de Descartes: Principios de la filosofía, después de haber establecido su propia existencia: “Cogito, ergo sum” (Pienso luego existo), Descartes trata de reducir todos los fenómenos naturales a las descripciones cuantitativas de la aritmética y la geometría. Descartes emplea su método intuitivo-deductivo o analítico-sintético, utilizando las estructuras deductivas de las matemáticas. A partir de la leyes de la razón, Descartes intenta deducir todo al sistema de la naturaleza. Como afirma en su libro Principios de la filosofía, la consideración de Descartes en asuntos de cosas corporales no involucra nada fuera de formas, divisiones y movimientos.

Descartes propone matematizar la ciencia. Para Descartes el mundo material entonces es un escenario enorme compuesto por una serie indefinida de variaciones de forma, talla y movimiento a lo que él llamó: “res extensa” (sustancia extensa). Bajo esta categoría, Descartes incluye todos los eventos físicos y biológicos. Solamente la experiencia consciente no está incluida en su “res extensa”; pero sí en su concepto de “res cogitans”(materia independiente).

Tiene mucho sentido que Borges enumere primero la pasión matemática de Descartes: la geometría de una manera lógica deductiva para que luego la voz poética; el Descartes de Borges, mencione “el punto”, “la línea”, “el plano”, y finalmente “el volumen”. La topología es la rama de las matemáticas que estudia las formas y los espacios topológicos. Este campo de estudios se desprendió de la geometría y de la teoría de conjuntos. Estos objetos geométricos mencionados en el poema: “el punto”, “la línea”, “el plano”, y el “volumen” son parte del espacio topológico. Borges en la voz de Descartes primero nos remite a la categoría mayor: “la geometría”, luego se refiere a la más pequeña: “el punto”, para luego hablarnos de “la línea” que está hecha de puntos infinitos. Después menciona “el plano” que consiste en una superficie que tiene dos dimensiones, mientras que “el punto” tiene “cero” como dimensión, y “la línea” una dimensión, en tanto que “el volumen” es una figura de “tres dimensiones”.

En matemáticas, el plano es una superficie llana de dos dimensiones. El plano está en una relación analógica bidimensional con respecto al punto que estaría confinado a la dimensión cero, también a la línea que es unidimensional, y a la estructura sólida; el volumen, que tiene tres dimensiones. En el ámbito de las matemáticas también es verdad, que los planos pueden existir como un sub-espacio de una dimensión mayor. Borges nos presenta frecuentemente a través de su obra y de manera muy sutil, como en su poema “Descartes”, su perspectiva de vida y su visión del mundo. Estas argucias literarias provocan en el lector un sentido de intimidad y grandiosidad proporcionándonos al mismo tiempo un desiquilibrio cognitivo muy singular.

Como sabemos de sobra, Borges es muy dado a la enumeración, tanto en su prosa como en sus poemas. Recordemos la magnífica enumeración que nos regala en “Otro poema de los dones”;

“Gracias quiero dar al divino Laberinto de los efectos y de las causas

Por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo,

Por la razón, que no cesará de soñar con un plano del laberinto,

Por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises,

Por el amor, que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad,

Por el firme diamante y el agua suelta,

Por el álgebra, palacio de precisos cristales,

Por las místicas monedas de Ángel Silesio,

Por Schopenhauer, que acaso descifró el universo,

Por el fulgor del fuego, […]”.

Tomado de la red: http://www-personal.umich.edu/~jlawler/dones.html

Tenemos otros ejemplos innolvidables de su magnífica capacidad enumerativa en el poema II correspondiente a Two English Poems:

“What can I hold you with?

[…]I offer you whatever insight my books may hold,

whatever manliness or humour my life.

I offer you the loyalty of a man who has never

been loyal. I offer you that kernel of myself that I have saved,

somehow --the central heart that deals not

in words, traffics not with dreams, and is

untouched by time, by joy, by adversities.

I offer you the memory of a yellow rose seen at

sunset, years before you were born.

I offer you explanations of yourself, theories about

yourself, authentic and surprising news of

yourself. I can give you my loneliness, my darkness, the

hunger of my heart; I am trying to bribe you

with uncertainty, with danger, with defeat.”

Tomado de la red: http://www-ccs.cs.umass.edu/cris/texts/two-english-poems.html

Borges nos brinda otra enumeración notable en su poema: “Causas”;

“[…] La frescura del agua en la garganta

De Adán. El ordenado Paraíso.

El ojo descifrando la tiniebla.

El amor de los lobos en el alba.

La palabra. El hexámetro. El espejo.

La Torre de Babel y la soberbia.

La luna que miraban los caldeos.

Las arenas innúmeras del Ganges.

Chuang-Tzu y la mariposa que lo sueña.

[…] El infinito lienzo de Penélope.

El tiempo circular de los estoicos.

[…] César en la mañana de Farsalia.

[…] El ajedrez y el álgebra del persa. […]”.

(Jorge Luis Borges Selected Poems, Edited by Alexander Coleman, p. 410)

Borges también nos regala con otra de sus incomparables y magníficas enumeraciones cargada de resonancias globales y metáfisicas en su ensayo, “Nueva refutación del tiempo”:

“[…] El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges.”

Tomado de la red: http://www.literatura.us/borges/refutacion.html

En este ensayo, Borges utiliza como primer argumento para negar el tiempo el sueño de la mariposa de Chuang Tzu. ¿Soñar ser mariposa era el sueño de Chuang Tzu, o una mariposa soñaba ser Chuang Tzu? Este argumento nos recuerda el famoso cuento fantástico de Julio Cortázar: “El Axolotl”. El segundo argumento que Borges empleará en su ensayo se basa en la noción de que la repetición de la experiencia es la repetición del tiempo. Recordemos que en “Las ruinas circulares”, así como en otros cuentos, Borges también nos muestra la realidad como un sueño.

Vemos asímismo otro ejemplo de la capacidad extraordinaria de Borges para enumerar diversos objetos, momentos históricos y referencias culturales en su célebre cuento: “El Aleph”;

“[…] Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, […] vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemont Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin, vi caballos de crin arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osadura de una mano, […] vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi propia sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. […]”.

Tomado de la red: http://www.apocatastasis.com/aleph-borges.php#axzz32PBJuTCp

Borges nos hace reflexionar en “El Aleph” acerca de la naturaleza lineal del lenguaje que es incapaz de acaparar, abarcar, o aprehender la realidad y menos aún esa vertiginosa y simultánea representación de la realidad que nos ofrece su maravilloso cuento. Borges, acaso en un intento quijotesco de atrapar o al menos representar con palabras la sucesión temporal nos muestra múltiples espacios y todos disímiles como si quisiera escamotear la linealidad del lenguaje y por ende su imposibilidad de reflejar la naturaleza simultánea de la realidad. Borges trata de darle al lenguaje, mediante su brillante manipulación del espacio y del tiempo, el atributo de ser un espejo de la realidad. En su poema “Descartes”, Borges usando la voz del matemático-filósofo también enumera diversos momentos históricos, personajes, y objetos culturales. Nada en Borges es casual, no hay en su prosa espacio para el descuido, como tampoco hay en su poesía conceptual ninguna palabra colocada al azar. Todo está muy bien pensado, cada lista de hitos históricos, cada enumeración de objetos e incluso el mismo orden escogido por Borges para cada una de sus listas. En “Descartes” Borges también hace una lista de ciertos colores y le hace decir a Descartes que ha soñado los colores amarillo, azul y rojo, los cuales son todos colores primarios. Ésta enumeración de los colores hecha en el poema es probablemente una referencia al experimento que Isaac Newtown hiciera con prismas y luz en el siglo XVIII, y desde luego, a la propia teoría de colores de Descartes.

Los planos pueden surgir como sub-espacios de otros espacios de dimensiones mayores como las paredes de un cuarto, o pueden disfrutar de una existencia independiente como en la teoría de conjuntos de la geometría de Euclides.

Cuando se trabaja exclusivamente en un espacio euclideano bi-dimensional, se usa el artículo indefinido, entonces el plano se refiere a todo el espacio. Muchas operaciones en matemáticas, geometría, trigonometría, y teoría de los gráficos se realizan en un espacio bidimensional, o dicho de otra manera; en el plano.

En su poema “Descartes”, Borges nos lleva a la “parametrización de la vida”. Las ideas y emociones evocadas en “Descartes” corren por el poema como metrónomo siendo el transcurrir del tiempo su telón de fondo. Mientras el parámetro del tiempo transcurre, Borges nos remite a muchas cosas: al círculo cromático de colores, grandes guerras, dimensiones geométricas, la búsqueda de conocimiento, emociones de melancolía, y el verdadero significado y realidad de la existencia humana. El uso del tiempo como parámetro para evocar emociones e ideas le otorga al poema “Descartes” una vida propia como si las ideas se convirtieran en vida.

Borges en este poema también, siempre a través de la voz de Descartes, menciona el río Danubio al anochecer. Es interesante que haya escogido precisamente este río, el segundo más grande de Europa después del Volga. El Danubio cruza diez países europeos y ninguno es la patria de Descartes: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, y Ucrania. Es como si Borges quisiera colocar a sus lectores en un espacio grandioso y privilegiado, en un horizonte pluridimensional y lo hace desde una perspectiva no solamente geográfica sino también cultural e histórica. El espacio en el que Borges coloca a sus lectores es un espacio amplio, significativo, variable, relevante, histórico, y en muchos casos universal.

Borges termina su notable poema metafísico con la referencia a la religión que nos remite siempre a la trascendencia, y en la misma línea final hay una mención al sueño de uno mismo:

“Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres”.

Esta referencia nos remite al concepto del tiempo circular, al mito del eterno retorno que postulaba Platón, a la posibilidad de que la realidad no sea otra cosa que un sueño sin fin que se repite infinitamente. Este verso connota que la religión podría ser también otro sueño.

Borges en su poema dedicado a Descartes respeta la concepción conjunta de espacio y tiempo que tenía el filósofo-matemático francés, que por otro lado era también igual a la de Platón. Como afirma, W.H. Bossart en su libro, Borges and Philosophy: “For Plato time is “the moving image of eternity.” It is the type of being which characterizes the world of becoming, which is sensible and therefore spatial." (2003: 89). En su poema el espacio tiene su correlato en el tiempo; ambos existen a la misma vez.

Bien afirma, David E. Johnson en su libro: Kant’s Dog on Borges, Philosophy, and the Time of Translation.

“Borges underscores the importance of the problem of time and identify by repeatedly insisting that time is the fundamental problem of metaphysics. At the University of Belgrade in 1978, in a lecture entitled “Time [El tiempo],” he concluded: “time is an essential problem. I mean that we cannot do without time. Our consciousness is continually passing from one state to another, and that is time: succession” (4. 199). Moreover, he sugges that were we to have only one sense, that of hearing, for example, and were we to imagine our perception of the world on the basis of this sense alone, although we would be unable to perceive space, “[I]n

that world, nevertheless, we would always have time. Because time is succession.”

(4.198).” (2012: 25).

El poema “Descartes” nos estremece al exponernos la duda existencial sobre la realidad, sobre nuestra capacidad de aprender, de pensar. El poema nos habla del sueño, como si la vida de Descartes frente al fabuloso Danubio y al morir el día fuera una suerte de reflexión poético-escatológica. Admite estar con frío y tener miedo como si fuera vulnerable y estuviera enfrentándose a la muerte:

“[…] Acaso sueño haber soñado.

Siento un poco de frío, un poco de miedo.

Sobre el Danubio está la noche.

Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres”.

Concluímos afirmando que Borges en su hermoso y profundo poema “Descartes” utiliza muy bien la voz del matemático-filósofo para plantearnos los hitos más importantes de su sistema de pensamiento, así como los momentos históricos relevantes que afectaron la propia vida de Descartes y de la humanidad en general. La astucia de Borges nos lleva de la mano, a través de sus agudas enumeraciones, no solamente a pasear por la historia en espacios grandiosos y a recordar elementos trascendentes en la vida de Descartes en tanto personaje histórico, sino también a reflexionar con él sobre la duda metafísica, la realidad, el sueño, la geometría, el espacio y el tiempo.

Bibliografía Consultada.-

- Alazraki, Jaime. La prosa narrativa de Jorge Luis Borges: Temas - Estilo. Madrid: Gredos, 1974.

- Alifano, Roberto. Twenty-Four Conversations with Borges Including a Selection of Poems. Housatonic, MA: Lascaux Publishers, 1984.

- Borges, Jorge Luis (1989-1996): Obras Completas I-IV. Ed. Carlos V. Frías. Barcelona: María Kodama y Emecé Editores, 1989.

- Bossart, W.H. Borges and Philosophy Self, Time, and Metaphysics. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2003.

- Coleman, Alexander, Editor. Jorge Luis Borges.- Selected Poems. London: Penguin Classics, 2000.

- Descartes. Discours de la Méthode. Edited, translated, introduced and indexed by George Heffernan. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1994.

- Dicker, Georges. Descartes, An Analytical and Historical Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1993.

- Johnson, David E. Kant’s Dog on Borges, Philosophy, and the Time of Translation. Albany: State University of New Yourk Press, 2012.

- Martínez, Guillermo. Borges and Mathematics. Translated by Andrea G. Labinger. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2012.

- Nuño, Juan. La Filosofía de Borges. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 1986.

- Rodríguez Monegal, Emir. Jorge Luis Borges: A Literary Biography. New York: E.P. Dutton, 1978.

Los autores

Stephen Kcenich: Tiene un Bachillerato y una Maestria de Matematicas de Pennsylvania State University.

Es profesor de Matematicas (todos los niveles) en Montgomery College, Takoma-Park, Silver Spring Campus, Maryland. Tambien trabaja como profesor adjunto en la Universidad de Maryland, College Park ensenando Matematicas, y en la U. Towson, tambien en Maryland ensenando Matematicas y Economia.

Ha escrito articulos sobre Matematicas en diferentes revistas especializadas.

Maria-Elvira Luna-Escudero-Alie:

Tiene Bachilleratos y Licenciaturas de Filosofia, Literatura y Linguistica, de la Pontificia Universidad Catolica del Peru, y un Doctorado en Cultura y Literatura Ibero-Americana de la Universidad Georgetown, en Washington DC.

Es profesora de frances y castellano en Montgomery College, Takoma-Park, Silver Spring Campus, Maryland.

Tambien da clases como profesora adjunta en la U. George Mason, en Virginia. Ha trabajado en la Universidad Johns Hopkins-SAIS, MD, en Georgetown U, Harvard U., Howard U., George Washington U., etc.