Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Juan Luis Martínez | Autores |

Juan Luis Martínez después del silencio

Por Roberto Careaga C.

Publicado en Revista Santiago, 26 de Enero de 2017

.. .. .. .. ..

Puede haber sido en 1975. Junto a su esposa, Eliana Rodríguez, el poeta Juan Luis Martínez recorrió Santiago buscando una bandera chilena. No podía ser cualquiera. No podía ser una de plástico, el material que pronto se convertiría en el estándar para fabricar las banderitas que adornan septiembre. Buscaba una clásica de papel volantín. Pequeña. Tipo guirnalda. No fue fácil. Después de caminar en vano, preguntar aquí y allá, le dieron un dato: cerca de la población Eduardo Frei, en la comuna de El Bosque, alguien las confeccionaba a la usanza tradicional. Fue como encontrar un tesoro: Martínez se fue cargado de cajas y cajas con las banderas. Había encontrado la última pieza para La nueva novela.

En realidad, Martínez ya había terminado ese libro unos años antes. O eso creyó. En 1971 llegó hasta la oficina de Pedro Lastra, que por entonces dirigía la colección Letras de América de editorial Universitaria. Quería publicar un libro en el cual venía trabajando por lo menos desde 1968. Heredero de las vanguardias francesas, el volumen que vio Lastra llevaba el título de “Pequeña cosmogonía práctica” y era, a grandes rasgos, una mezcla de collages, juegos lingüísticos y poesía tradicional. Algo prácticamente inexistente en la literatura chilena. Extraño, pero que sin embargo Lastra aprobaría. Poco después, el plan se derrumbó. Exactamente el 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Estado.

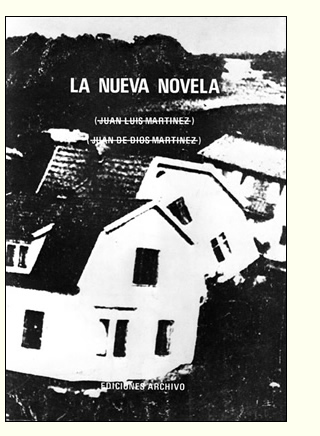

Luego Martínez siguió trabajando en el libro en su casa de Villa Alemana, en la calle Fresia. Hizo pocos cambios, aparentemente solo cuatro: la tituló La nueva novela, se decidió por una portada, incluyó dos anzuelos en la página 75 y, dadas las circunstancias políticas, optó porque el último apartado del libro tuviera una señal: Epígrafe para un Libro Condenado (La Política) se abre con una bandera chilena de papel volantín.

El nuevo ruido

A inicios de los 60, habría sido extraño ver al veinteañero de Martínez armado de tanta paciencia. Iba apurado. Acelerado. Montaba una motocicleta y atravesaba Viña del Mar dejando una estela de carabineros enfurecidos. El “Loco Martínez”, que se elevaba por encima del metro 80 y tenía una larga cabellera rubia, había dejado el colegio a muy temprana edad y era aficionado a las peleas callejeras. La billetera de su padre le financiaba un estilo de vida arriesgado. Alguna noche robó una camioneta policial para apretar el acelerador hasta chocar. Su padre costeó un nuevo vehículo y el accidente se perdió en los archivos.

A inicios de los 60, habría sido extraño ver al veinteañero de Martínez armado de tanta paciencia. Iba apurado. Acelerado. Montaba una motocicleta y atravesaba Viña del Mar dejando una estela de carabineros enfurecidos. El “Loco Martínez”, que se elevaba por encima del metro 80 y tenía una larga cabellera rubia, había dejado el colegio a muy temprana edad y era aficionado a las peleas callejeras. La billetera de su padre le financiaba un estilo de vida arriesgado. Alguna noche robó una camioneta policial para apretar el acelerador hasta chocar. Su padre costeó un nuevo vehículo y el accidente se perdió en los archivos.

Caso raro Martínez. Caso raro en la literatura chilena. Escribió poco, lo suficiente para convertirse en leyenda. Llevó su vida a los “márgenes sociales” en la juventud, para luego, de adulto, transformarse en un escritor fascinado con “irradiar una identidad velada”. Lector inquieto, a ratos tartamudo, de trato amable, diabético, ladrón de libros, fumador, buen conversador, ajeno al trabajo remunerado, de labor artística lenta, reacio a las entrevistas, finalmente retraído y aspirante a “disolver totalmente la autoría”, falleció a los 50 años en 1993. Entre 1977 y 1978 publicó dos libros, La nueva novela y La poesía chilena, dos objetos de aspiración rupturista que distribuyó con tanto control (los vendía él y carísimos), que lo convirtieron la mayor parte de su vida en un escritor secreto.

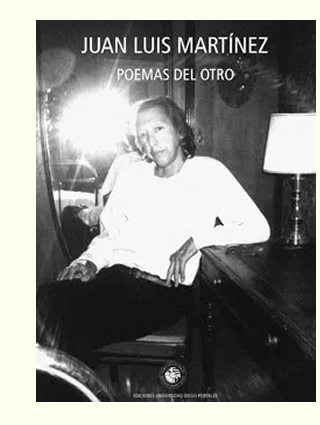

El tiempo, sin embargo, lo ha llevado a un espacio ligeramente más público: es un autor de culto. Lo inesperado ha sido que en los últimos años su obra se ha duplicado. Y, de alguna manera, también se ha complejizado. En 2003 Ediciones UDP inauguró su catálogo de poesía publicando Poemas del otro, un libro curado por Cristóbal Joannon que recoge textos sueltos, entrevistas y también un poemario supuestamente inédito de Martínez, “El silencio y su trizadura”. Pero que eso era “supuesto” solo lo supimos 11 años después, cuando el académico estadounidense Scott Weintraub descubrió lo inevitable: Martínez nos había hecho trampa. Ese supuesto inédito en realidad era un libro publicado en 1976 por un poeta suizo-catalán llamado también Juan Luis Martinez.

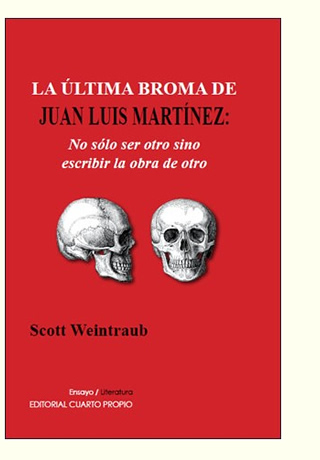

La última broma de Juan Luis Martínez (Cuarto Propio, 2014) se llama el libro de Weintraub que expone la tomadura de pelo póstuma del poeta. Ahí relata que empezó a darse cuenta que algo andaba mal con el libro de Joannon al toparse con dos fotocopias guardadas por Martínez: una reproducía una reseña de Le Silence et sa brisure, del Martinez suizo-catalán, y la otra, la ficha del ejemplar perteneciente a la biblioteca del Instituto Chileno-Francés de Valparaíso. Weintraub después solo tuvo que atar los cabos precisos. ¿Pero dónde vio Weintraub aquellas pistas? Nada menos que en El poeta anónimo (o el eterno presente de Juan Luis Martínez), ese libro secreto en que Martínez trabajó por años de espaldas al mundo y que, tras años de espera, en 2013 fue publicado por la editorial brasileña Cosac Naify. Nada menos que en ese libro fue donde lo vio.

La última broma de Juan Luis Martínez (Cuarto Propio, 2014) se llama el libro de Weintraub que expone la tomadura de pelo póstuma del poeta. Ahí relata que empezó a darse cuenta que algo andaba mal con el libro de Joannon al toparse con dos fotocopias guardadas por Martínez: una reproducía una reseña de Le Silence et sa brisure, del Martinez suizo-catalán, y la otra, la ficha del ejemplar perteneciente a la biblioteca del Instituto Chileno-Francés de Valparaíso. Weintraub después solo tuvo que atar los cabos precisos. ¿Pero dónde vio Weintraub aquellas pistas? Nada menos que en El poeta anónimo (o el eterno presente de Juan Luis Martínez), ese libro secreto en que Martínez trabajó por años de espaldas al mundo y que, tras años de espera, en 2013 fue publicado por la editorial brasileña Cosac Naify. Nada menos que en ese libro fue donde lo vio.

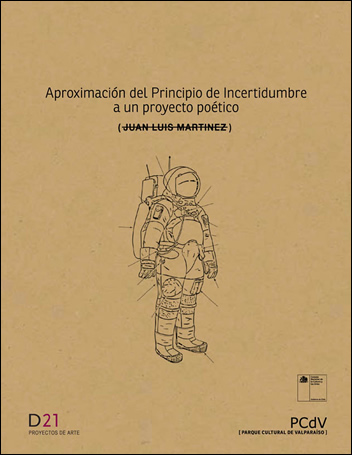

Tras la publicación de El poeta anónimo está Pedro Montes, director de la galería D21. En 2010 no solo montó una exposición con los collages del poeta, también se ganó la confianza de su viuda, Eliana Rodríguez, y consiguió un inédito de Martínez que, tras pasar por la mirada atenta de Ronald Kay (hombre clave del arte conceptual de los 70), fue publicado en una edición restringida: Aproximación del principio de incertidumbre a un proyecto poético. “La copia es el original”, se lee entre las poquísimas frases de ese libro. No hay ahí poemas. Está formado por 57 imágenes/collages. Aparece un astronauta, una araña, una viola, el Rimbaud dibujado por Verlaine, tramas de ecuaciones físicas, algo parecido a un mandala indio y ocho conceptos que se repiten: La muerte de los poetas, El libro en el libro, Anominia, Idea del doble, La copia es el original, Pluralidad, Filosofía del libro y Ausencia del autor. Son las únicas palabras del libro y parece evidente que funcionan como una síntesis de la poética de Martínez.

Luego, Montes operó como agente para que Cosac Naify lanzara El poeta anónimo mientras la Bienal de Sao Paulo exhibía la obra visual del poeta. Lo conseguido por Montes parecía imposible por una razón clara: antes de morir, Martínez le pidió a su mujer que quemara todos sus inéditos. Esa versión fue la que ella confirmó en 2013, pero añadió una nota al pie: del fuego se salvarían los trabajos gráficos, que podrían difundirse 20 años después de su muerte.

El otro logro de Montes está sucediendo ahora: con la galería D21 lanzó en noviembre pasado una reedición de La nueva novela. Es una tirada de 700 ejemplares que sigue al pie de la letra las indicaciones que el poeta hizo para la segunda versión del libro, publicada en 1985. Específicamente toma como modelo las 100 copias de lujo de esa edición, con hojas de papel couché e impresa en la misma imprenta, Ograma. El tiempo, sin embargo, ha impuesto algunas limitaciones: las banderas chilenas no son las que Martínez encontró en Santiago en 1975. Otra más: el Martínez modelo 2016 ya no es meramente una leyenda moldeada por sus silencios, pues los nuevos libros han echado a su legado un ruido que él ya no puede controlar. Un ruido tan lejano a su silencio.

Puesta en escena

Rodeado de mitos, Martínez se ocupó de difuminar las señas de su biografía, llegando incluso a tachar su nombre en las portadas de sus libros. Un gesto inusual, a contrapelo de la tradición de los egos gigantes de la poesía local. Evitó el texto poético tradicional y arriesgó un camino experimental que bordeó la plástica. Quizás fue un caso único por estos barrios: un descolgado de las vanguardias que trabajó obsesivamente su obra, transformándola en una puesta en escena del vaciamiento del lenguaje. Quizás era un bromista y jugaba a esto que en 1991 le dijo en Chile al filósofo francés Felix Guattari: “Mientras menos comprendo un libro, para mí es más interesante”.

Acaso La nueva novela sea ese libro incomprensible. O la manifestación de lo incomprensible. O de lo incomunicable. El libro, en el cual trabajó oficialmente siete años, es una compleja estructura en la que el escritor instala una serie de artilugios que, bajo un aura poética, cuestionan la lógica tradicional: desde poemas como el ya clásico “La desaparición de una familia”, hasta ejercicios aritmético/lingüísticos tipo “Las pirámides de Egipto multiplicadas por Las ruinas del Partenón, igual Un cementerio de elefantes”. Además, pide un lector activo, inserta páginas en blanco, fotografías, papiros chinos y collages; está plagado de citas prácticamente imposibles de rastrear y notas al pie de tanto en tanto y a veces más peso que lo referido.

Acaso La nueva novela sea ese libro incomprensible. O la manifestación de lo incomprensible. O de lo incomunicable. El libro, en el cual trabajó oficialmente siete años, es una compleja estructura en la que el escritor instala una serie de artilugios que, bajo un aura poética, cuestionan la lógica tradicional: desde poemas como el ya clásico “La desaparición de una familia”, hasta ejercicios aritmético/lingüísticos tipo “Las pirámides de Egipto multiplicadas por Las ruinas del Partenón, igual Un cementerio de elefantes”. Además, pide un lector activo, inserta páginas en blanco, fotografías, papiros chinos y collages; está plagado de citas prácticamente imposibles de rastrear y notas al pie de tanto en tanto y a veces más peso que lo referido.

Funciona como la cosmogonía de un mundo paralelo, donde se pierden animales (el perro Sogol, página 81), el poeta francés Jean Tardieu es sometido a pruebas de lógica y Rimbaud y Marx son prófugos de la justicia. Las pistas del universo están ya en el índice: de las nueve partes en que está dividido el libro, las primeras dos desafían a Tardieu (el héroe), mientras las siguientes cinco parecen parte de la descripción de un mundo: “Tareas de aritmética”, sobre la ciencia; “La zoología”, sobre el reino animal; “La literatura”, sobre el arte, y “El desorden de los sentidos”, sobre la mente humana. Para el final, lo evidente: “Epígrafe para un libro condenado (la política)”. Y justo antes, una sección de “Notas y referencias” en que se habla (y se dicen nuevas cosas) sobre cada capítulo, como si se tratara de un libro borgiano perfecto, un libro capaz de leerse a sí mismo. Todo firmado doblemente por Juan Luis Martínez y Juan de Dios Martínez. Ambas firmas están tachadas.

Obviamente en La nueva novela hay poesía y filosofía, pero también hay un humor absurdo y una deliberada intención de desorientar. En los 90, poco antes de morir, Martínez pudo haber dado una pista: “Soy un poeta apocalíptico. Creo en el fin de una época. Se perdió la imagen sólida del mundo. Los conocimientos acumulados solo han servido para la confusión. Nuestra confianza en el lenguaje también se ha perdido”.

Lo obvio: lo marcó el dadaísmo, los surrealistas, Alicia en el país de las maravillas, Duchamp, ese desconocido de Jean Tardieu, Impresiones de África de Roussel, Mallarmé, Rimbaud. ¿Y leyó a los chilenos? A todos. Pero hay quienes dicen que de la bibliografía local no hay rastros en su obra.

Pero algo hay. Una lista tentativa: Vicente Huidobro, los collages del mandragórico Jorge Cáceres, Las ferreterías del cielo de Arturo Alcayaga (que Martínez escondía para que nadie lo viera), los Quebrantahuesos de Nicanor Parra y las exploraciones sobre el lenguaje de Eduardo Anguita. ¿Y Manuscritos, la revista dirigida por Ronald Kay que apareció en 1975? Lastra da fe de que Martínez ya había sacado del horno La nueva novela, pese a que la publicó dos años después. Pero Kay sostiene que Martínez sí le pidió ayuda para terminar de organizar su libro.

Noqueando a De Rokha

Nació el 7 de julio de 1942 en Valparaíso. Juan Luis Martínez Holger era hijo de un farmacéutico de cierto dinero, que pronto se arruinaría. Junto a Eduardo Parra, futuro integrante de Los Jaivas, montaba su vespa BMW por Viña del Mar. Otras noches, jugaban a robar autos y echar carreras hasta Santiago. Juntos pasaron a integrar la bohemia porteña y, aparentemente, su interés no estaba en la literatura. Raúl Zurita cuenta que para los “choros del puerto”, pelearse con Martínez pasó a ser parte de su formación. Con los años, enfermo, el poeta dejaría los puños. Pero a mediados de los 60, ya adentro de la escena literaria porteña, no pudo contenerse ante Pablo de Rokha.

El clan De Rokha celebra una comilona en Valparaíso. En algún momento, el pantagruélico Pablo pone en la mesa una vieja rencilla: “El que no está conmigo, está con el poeta de las conchitas”. Martínez se opone, está con Neruda. El tono de los insultos se eleva, Martínez bota la mesa con la comida y se arma una pelea de proporciones. Una micro de carabineros terminó la disputa. Juan Luis se tomaba en serio su papel: alguna vez llegó armado con una cadena hasta el set de la radio Valparaíso a enfrentarse con un locutor que insistía en hablar mal del “Loco Martínez”. Estaba al aire.

“En mi primera juventud fui un sujeto bastante rebelde, y llevé mi vida hasta los márgenes sociales. Buscaba algo que ni siquiera sabía bien qué era y la poesía me mostró otra vida que me permite la aventura en el plano verbal, y la trasgresión de los códigos en ese plano”, le diría a María Ester Roblero en una de sus más elocuentes entrevistas, publicada en El Mercurio en 1993. En esa oportunidad añadió: “La gente a veces pregunta: ‘¿Qué te pasó, hombre, qué te cambió la vida? ¿Qué te quebró, y qué te hizo variar de rumbo?’. Yo creo que sí, que hechos determinantes existen en mi vida, pero no los quiero contar”.

Supuestamente, uno de esos hechos fue un accidente en motocicleta, tras el cual se le descubrió la durísima insuficiencia renal que lo llevaría a la muerte. Eduardo Parra dijo en una entrevista haberlo visitado durante su recuperación y que lo sorprendió leyendo a Huidobro y Carroll. Hasta ese momento, no sabía de su afición por la literatura.

Hay, sin embargo, antecedentes de que Martínez siempre estuvo interesado en la plástica. Y también por los libros. “Juan Luis estaba rayado por la poesía”, dice Zurita. El autor de Purgatorio sabe de lo que habla. Diez años menor que Martínez, Zurita fue quizá la persona que estuvo más cerca durante la construcción de La nueva novela. Se casó con la hermana de Martínez (Myriam), y junto a la esposa de este vivieron los cuatro en una casa de Concón durante dos años, a inicios de los 70. En una casa que ya no existe. Fueron amigos, familiares, compartían escritos y experimentaban.

La escena porteña estaba en movimiento. Ambos se movían por el Café Cinema, el Samoiedo y el Cyrano, entre otros bares. Los rondaba Juan Cameron y otros poetas. También Eduardo Parra, que sería absorbido por Los Jaivas. Zurita y Martínez vivían casi en la pobreza, pero tenían un objeto de lujo: una de las poquísimas máquinas de escribir eléctricas que existían en Chile. Por supuesto, no pagaron por ella. Fue un trueque. Y antes un robo.

“Nos metimos a lo delincuente en la noche”, recuerda Zurita. Cerca de las once de la noche, entraron a la casa que tenía en Reñaca el director del Instituto Chileno Francés de Valparaíso. Como si fuera una película, al acercarse se encendieron luces de alarma. Pero siguieron adelante, estaban dateados: sabían que ahí había una cámara fotográfica. Pocos días después, cambiaron su botín por la preciada máquina de escribir eléctrica. “Había ene sospechas. Se especulaba que podíamos haber sido nosotros”, agrega el autor de Anteparaíso. Jamás los descubrieron.

Contactos, relaciones, amistades

En 1972, Martínez y Zurita entraron al taller literario que Enrique Lihn dictaba en la Universidad Católica en Santiago. Pasaron también por ahí Antonio Gil y Sonia Montecino. Martínez estaba ya cerca de culminar su trabajo en La nueva novela. Lihn vio una versión preliminar del libro e hizo su mueca clásica de hastío: demasiado dadaísta, dijo. Con los años, cambiaría de opinión. El antipoeta Parra, uno de los héroes de Martínez, puede que nunca cambiara de opinión. Vio el libro cuando se publicó y luego de que Martínez le pidiera una opinión, se limitó a decir: “Un taoísta no da opiniones”. Puede haber sido duro. Sobre la lejanía (alguna vez hubo cercanía) Parra cuenta otra versión: Martínez le robó una primera edición de la Antología de la poesía chilena nueva, de Volodia Teitelboim y Anguita, y aunque finalmente pudo recuperarla, las cosas ya no fueron las mismas.

¿Por qué Martínez se puso en el bando de Neruda y saltó contra De Rokha? Nunca se conocieron, apenas dos anécdotas los reúnen en el mismo lugar: Iván Quezada contó en 2001 en un artículo de El Mercurio de Valparaíso que Martínez vio a Neruda frente a una zapatería de Valparaíso, encantado con unos zapatos pero sin ganas de entrar a probárselos. Martínez lo ayudó, ofreciéndole llevar dibujada en un papel la horma de su pie para ver si había disponibles zapatos para él. “Neruda finalmente le dedicó aquel dibujo con una firma en tinta verde”, concluye Quezada. Roberto Merino recuerda otra: alguna vez el autor de Canto general estuvo a punto de comprarle una antigüedad a Martínez en su casa en Concón, pero la encontró muy cara. Merino no recuerda qué era esa antigüedad. Además, en su escritorio tenía una fotografía de Neruda. Y le dedica un poema, el negativo de “La Geografía” (pag. 21, La nueva novela).

Hay antecedentes de que entre los chilenos también le gustaba Jorge Teillier, Miguel Serrano, Armando Uribe, Anguita, Diego Maquieira, Gonzalo Muñoz, Erick Pohlhammer, José Ángel Cuevas. Las pocas veces que se vio con Rodrigo Lira (acaso solo una) se llevó bien, pero no entendía su poesía, y la de Claudio Bertoni no le gustaba.

Para 1975, cuando el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile publicó el primer número de la revista Manuscritos, Martínez y Zurita estaban distanciados. Zurita aparece ahí con un texto visual titulado “Un matrimonio en el campo”, que parece deudor de la estética de Martínez. El segundo número de Manuscritos contemplaba poemas de Martínez, pero nunca llegó a publicarse. Pasó otra cosa además: Zurita se levantó como la irrefrenable promesa de la poesía, tras ser aplaudido por el crítico Ignacio Valente dos domingos seguidos en Artes y Letras de El Mercurio, mientras que Martínez siguió en el anonimato.

¿Ese fue el problema? ¿Pura y simple envidia? Esa versión existe y, por lo demás, la envidia existe: varios amigos aseguran que, por esos mismos días, Lihn, un poeta de peso irrefutable, estaba furioso con el ascenso del joven Zurita. ¿Pero Martínez también quería reconocimiento? Algunos dicen que la distancia entre los poetas es más pedestre: Raúl se había separado de la hermana de Juan Luis.

A Martínez, por lo demás, no le molestaba ser un secreto. Durante los 80 rechazó entrevistas sistemáticamente y se mantuvo lejos de las cámaras fotográficas. Una tarde, Gonzalo Contreras y Paz Errázuriz llegaron a su casa a hacerle una entrevista para una revista literaria, pero el poeta se negó tajantemente. A Roberto Brodsky le concedió una entrevista en la que habló únicamente sobre el silencio. Sobre su vida y su obra, ninguna pista.

Una tarde de 1978, Lastra esperaba micro en la esquina de Merced con Miraflores cuando de pronto vio aparecer a Martínez con su esposa Eliana. No se habían visto desde que Universitaria planificó la publicación de “Pequeña cosmogonía práctica”. En ese momento, Juan Luis abrió su maletín y le entregó a Lastra una copia de la hace muy pocos meses impresa primera edición de La nueva novela. Iniciaron una relación de amistad que en 1985 Lastra la transformaría en algo más junto a Lihn, que ya se había vuelto un admirador del poeta.

En invierno de 1985 Lastra y Lihn escribieron ensayos sobre poemas chilenos que consideraban importantes, pero estaban relegados a un espacio de lectura marginal. Escribieron sobre textos de Alberto Rubio, Enrique Silva Acevedo, Eduardo Anguita, Óscar Hahn, Diego Maquieira y Martínez. Este último fue publicado por el propio Martínez en su nominal editorial Ediciones Archivo y se titula Señales de ruta. Es un pequeño manual de instrucciones para pasearse por la obra del poeta viñamarino, al que califican como “el decano de los poetas jóvenes y no reconocido mentor y orientador de la Neovanguardia” y, por sobre todo, constatan que la leyenda ya estaba desatada.

Por esos años, Martínez tenía una pequeña corte de amigos que lo visitaban en su casa de Villa Alemana y esparcían el rumor de su velada existencia. El profesor Luis Vargas Saavedra había aportado un grano de arena al mito, preguntando en la prensa si acaso Martínez no era un invento de Lihn. En tanto, al alero de Ediciones Archivo, Gonzalo Muñoz había publicado Exit. Luego, bajo el mismo sello aparecería Transmigración (1988), de Roberto Merino, y El primer libro (1988), de Soledad Fariña.

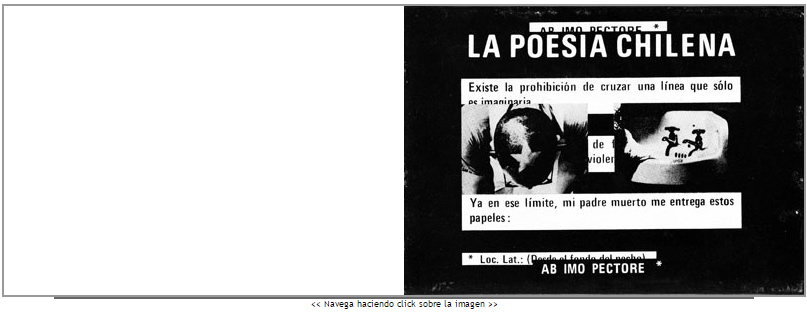

Había pasado algo más. Martínez había sumado otro título a su bibliografía: La poesía chilena (1978). Más que un libro, es un objeto. Se trata de una caja negra de 20 por 30 centímetros que en su interior tiene, siguiendo una vieja idea de Gabriela Mistral, una bolsa rellena de tierra del valle central (que sacó de su propio patio) y un libro con páginas que llevan la frase “Ficha de lectura”, y cada una tiene una bandera chilena (de aquellas compradas en la población Eduardo Frei). En las primeras cuatro se encuentran los certificados de defunción de los próceres de la poesía local del siglo XX: Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Rokha y Vicente Huidobro. A cada una, la acompaña una indicación sobre un poema referido a la muerte de aquel poeta. Después de decenas de páginas en blanco (como si pidieran ser rellenadas), la última tiene el certificado de muerte del padre del poeta, Luis Guillermo Martínez Villablanca. Lo escrito por Martínez es poquísimo: “Existe la prohibición de cruzar una línea que solo es imaginaria. / (La última posibilidad de franquear ese límite se concretaría mediante la violencia): / Ya en ese límite, mi padre muerto me entrega estos papeles:”. El texto introductorio lleva el título en latín de Ab Imo Pectore, que, como lo traduce, significa “Desde el fondo del pecho”.

¿Qué es La poesía chilena? En su época, Jaime Quezada fue uno de los pocos que registró la existencia de la cajita. Fernando Emmerich la descartó en Qué Pasa. Según Roberto Merino, la mayoría de la gente que veía el libro no emitía juicio. Más aún, el propio Martínez se anduvo arrepintiendo un poco. Así como estaba seguro de que La nueva novela representaba un punto de inflexión de la lírica chilena, sobre La poesía chilena tuvo tantas dudas que por años la guardó. La gente se la pedía y él argumentaba que aún no llenaba las bolsitas de tierra. La lectura más obvia es que se trata de un gesto en el que Martínez da por enterrada una tradición literaria. Los próceres muertos. “Nosotros (hablando de él y Zurita) considerábamos que nuestra poesía marcaba un quiebre con las antiguas generaciones de poetas”, le dijo a María Ester Roblero. Por supuesto, se trata de un ataúd. La lectura política es inevitable: en 1978 la dictadura reprimía con fiereza. La muerte reinaba en Chile. Así, como los poetas estaban oficialmente muertos (“Chile, país de poetas”) había espacio en el libro de La poesía chilena para incluir a varias decenas de otros. Poetas o no. Todos acompañados con su banderita chilena.

Zurita, al que inicialmente no le gustó ese libro, tiene otra tesis algo más radical. “Su obra creo que es La nueva novela. La poesía chilena ya es un acto máximo de imposibilidad de escritura. Mi teoría es que Juan Luis dejó de escribir ferozmente. Eso le debe haber pasado en 1973″, dice.

Libro intolerable

Hoy sabemos que Martínez trabajó en esa “gran obra”. Sabemos que llegó a terminarla. Merino cuenta que en una de sus muchas visitas a la casa del poeta en Villa Alemana, este una vez lo hizo pasar a una pieza tipo estudio en donde trabajaba en ese libro. Alcanzó a ver unos planos de una casa y pocas cosas más, para luego ser sacado casi a la fuerza por el mismo Martínez, arrepentido de mostrar su obra en construcción. Más aún, el mismo poeta le dijo a Guattari en 1991 que llevaba 15 años trabajando en lo que “he pretendido que sea un libro intolerable. Así es que, si no me encierran, es casualidad”. Y añadió: “Mi mayor interés es la disolución absoluta de la autoría, la anonimia, y el ideal, si puede usarse esa palabra, es hacer un trabajo, una obra, en la que no me pertenezca casi ninguna sola línea, articulando en un trabajo largo que se conectan”.

Lo que sabemos hoy es que en 1993, poco antes de morir, Martínez dejó listo El poeta anónimo. Que su subtítulo sea (O el eterno presente de Juan Luis Martínez) no deja tantas dudas sobre el destino que le había asignado: el póstumo. El volumen estaba en un archivador y son puras imágenes. Puras fotocopias. Un gran collage. Está organizado en torno a los trigramas del I-Ching y las múltiples referencias literarias (Rimbaud, Shakespeare, Baudelaire, etc.) dialogan con las alusiones a los detenidos desaparecidos de la dictadura. Pasar sus hojas permite avizorar un abismo de citas y recortes, acaso estar ante los restos de una vida de lecturas. Por supuesto, no tiene poemas. Martínez había abandonado esa forma. Su voz ya no está. No hay una sola línea que se le pueda atribuir.

Aunque se trata de un libro mucho más desconcertante que La nueva novela, a veces puede ser mucho más evidente: el capítulo “Los textos de la noche chilena” traza una ruta desde el presidente José Manuel Balmaceda (que se pegó un tiro en los descuentos de la guerra civil de 1891) hasta los hallazgos de osamentas de detenidos desparecidos durante la dictadura de Pinochet. Martínez anuda los hechos (¿de verdad los anuda?) mezclando piezas de diferentes especies: citas literarias, textos periodísticos, cartas anónimas, folletos comerciales, publicidad, fotos. Menos que la ficción (que nunca le interesó), Martínez trabaja con documentos reales, como si esa fuera la única materia posible para dar forma a un discurso poético. Que todo pase a través de la técnica tan espuria de la fotocopiadora no solo es una marca de época, también es una declaración, especialmente en el caso de este libro: en la copia algo se pierde y, también, se gana la textura del paso del tiempo.

Y el tiempo trae imperfecciones, sombras, contornos borrosos. En el desgaste aparece la posibilidad de una dignidad, pero también la posibilidad de que esté Martínez trabajando con desechos. Restos. Despojos reformulados. Y en esa dualidad avanza en los otros temas de El poeta anónimo: documento tras documento, los rostros velados (fotocopiados) de tantos escritores trazan una línea de desacato estético que en forma oblicua conduce hasta las circunstancias políticas del propio Martínez, que convenientemente está presente en un acto de desaparición. Sin embargo, no hay forma de simplificar. No hay forma de abarcar la multiplicidad de matices de este libro. Como decía Felipe Cussen en unos “primeros apuntes” al libro en 2013: “Resulta impreciso hablar de ‘lectura’, porque se trata de un libro ilegible en muchos planos: cuesta comprender su estructura global, la atención se dispersa entre tantas imágenes de diversa procedencia y textura, hay algunos textos tachados, cortados o demasiado pequeños, y es imposible manejarse en latín, italiano, alemán, francés y castellano, a menos que uno sea el Papa, por supuesto”.

Como añade Cussen, habría que leer El poeta anónimo a la luz del I Ching, pues es su modelo estructural. Y añade que la extrema desnudez de este libro, al contrario de la radical contención de La nueva novela, lo hacen “derechamente efusivo” y “conmovedor”. Es probable. También es posible que el archivador original que dejó Juan Luis Martínez fuese eso: un archivador de trabajo, sobre el cual vendrían otros trabajos, años acaso de trabajo. ¿Cómo imaginar que alguien que controló con tal obsesión los detalles de los dos libros que publicó hubiese estado conforme con un libro que él no hubiese controlado? La leyenda nubla una respuesta, pero también modula la pregunta. O lo que es lo mismo: creer que antes de morir Martínez dejó totalmente finalizado este proyecto, planificando incluso su aparición post mortem, es tan inocente como creer que su viuda publicó lo primero que vio entre sus papeles que parecía terminado.

En los 90, Martínez lentamente dejó de ser un poeta secreto. Armando Uribe lo visitaba continuamente, ganó la beca de la Fundación Los Andes y en abril de 1992 viajó junto a otros 10 escritores chilenos (entre ellos José Donoso, de quien se hizo muy cercano) a Francia. Fue un gran viaje que partió con una inseguridad: el tartamudo de Martínez temió que cuando tuviera que leer en La Sorbonne, como estaba programado, le ganarían los nervios y su lectura sería un desastre. Entonces grabó varios poemas y llevó una cinta. Por si acaso. No fue necesario. Leyó en calma. Su tratamiento de diálisis, al que por esos años debía someterse varias veces por semana, fue gestionado por Roberto Matta. Y además logró conocer al protagonista de La nueva novela: Jean Tardieu lo recibió en un encuentro privado.

Casi un año después, el 29 de marzo de 1993, Juan Luis Martínez murió de un infarto. Fue enterrado en el Cementerio 1 de Valparaíso, a la altura del Cerro Cárcel. Sin improvisaciones, estiró las reglas del lenguaje, lo puso en tensión con la plástica y lo condujo por una enrevesada ruta hasta arrinconar a la lógica en un callejón sin salida. En el camino, se ocupó de que supiéramos que había eliminado sus huellas.