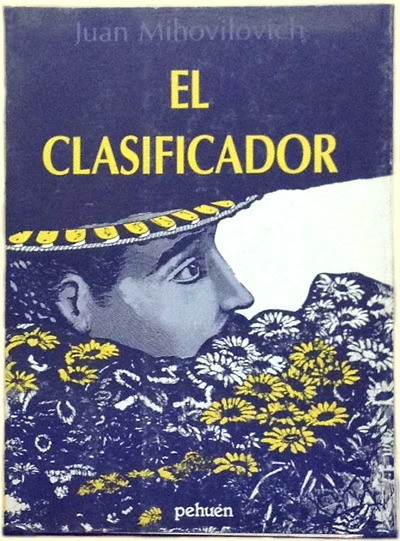

Proyecto Patrimonio - 2006 | index | Juan

Mihovilovich | Autores |

EL

CLASIFICADOR

Editorial Pehuén, 1992

Juan Mihovilovich

El Clasificador

Para muchos puede parecer cualquier cosa, algo del montón.

Para mí no. Mi trabajo siempre me llenó de orgullo.

Es cierto que llevo años en esto de clasificar correspondencia,

pero es una labor digna y me gusta. Me gusta sentir la textura de

una carta, sus rasgos pulcros, sus colores. Seguramente he bajado

varios miles de veces hasta el subterráneo de este viejo edificio

de correos. Infinidad de veces aferrado a la carcomida baranda de

esta crujiente escalera bajo mis zapatos. Y ello

para instalarme en un metro cuadrado oscuro y que deprime a algún

visitante ocasional. Rara vez alguien se sumerge en mi brumoso espacio.

Esto tiene sus ventajas: siento que este sitio es sólo mío,

que de alguna manera me pertenece. El ambiente grisáceo del

entorno es ya una cuestión de tradición. Al principio,

cuando recién me contrataron, pensé en pedir al jefe

de sección que pusieran algo brillante. No sé, algún

tubo fluorescente, una lámpara de rayos ultravioletas... algo

más acorde con la blancura de los sobres. Pero, luego me percaté

que lo gris venía con el edificio. Y más aún:

resultaba inimaginable un subterráneo que desentonara con el

resto. Así que de a poco me fui identificando con el escaso

mobiliario. Me confeccioné un par de ternos plomizos, en ocasiones

usaba oscuros mamelucos y con el transcurso del tiempo mis sienes

se fueron tornando cenicientas. Aquí, en esta densa humedad

que puede palparse con los dedos, voy llenando de direcciones y apellidos

un libro renegrido que pesa varios kilos. Debo anotar cada sobre que

me arrojan por una ventanilla. He perdido la cuenta de las cartas

recibidas. Al inicio las contaba. Me entretenía desafiando

a la memoria, repasando nombres que por meses y años se iban

repitiendo. Después, todo sería rigurosamente igual,

cada día, al anochecer, de madrugada. Ni siquiera había

pausas invernales. Claro que mi estilo de trabajo otorga ciertos beneficios.

Es verdad: mis compañeros de arriba me estiman.

Siempre he estado dispuesto para un reemplazo, siempre solícito

para la emergencia. Si alguien se enferma piensan en Delfín;

si un embarazo, Delfín cubre el pre y el post natal. Yo ni

siquiera acepto el sobresueldo. Es mi deber les digo. Cualquiera lo

haría. Aunque sé que es una frase de autoengaño.

No exagero si afirmo que he pasado por todos los puestos de correos:

recepcionista de giros, empleado de franqueo, funcionario de certificados...

Pero, a riesgo de parecer raro, clasificar correspondencia llena más

mis expectativas. Guardando las debidas proporciones me siento como

si pudiera manejar una parte del destino de los hombres. Jugando con

la imaginación me planteo hipótesis, como qué

pasaría si un día no clasifico una carta decisiva, alguna

que avise la muerte de un hijo prematuro o la que anuncie la definitiva

llegada de Cristo. Algo se trastocaría, un sutil pliegue del

destino se anticiparía y el curso de las cosas no sería

igual. La idea es tentadora, pero nunca me he atrevido. A mis sesenta

y cinco años lo mínimo constituye un riesgo innecesario.

Hace unos días la gerencia me llamó. Puede acogerse

a retiro me dijeron magnánimos. Les contesté que todavía

no, que aún tenía fuerzas suficientes. Piénselo

bien, Delfín. Es un beneficio y a sus años... No lo

entienden. Para mí es como respirar, aunque se trate del sótano

del correo. Al final accedieron, no sé si por lástima

o cansancio. Lo cierto es que me retiré haciendo más

venias que las necesarias.

Tiempo después constato ya no ser el mismo. Las manos me tiemblan

sin motivos, la vista me juega malas pasadas y hasta me cuesta recordar

los nombres de las calles. En este desajuste varias veces me han encontrado

dormitando sobre un sinnúmero de cartas sin clasificar. Como

en todo orden de cosas, al comienzo me ayudaron. Se turnaron un par

de veces por dos o tres semanas, pero después me abandonaron

a mi suerte. No me quejo. Siempre he asumido mi responsabilidad. Claro

que de este modo las cosas no marchan. Sin querer he retenido las

entregas. En ocasiones me han sorprendido entonando canciones de corte

epistolar. Boleros, baladas y hasta rancheras cuyo motivo central

es una carta, una carta que no llegó, que llegando dijo lo

que no debía, que rememorando llora una ausencia o invoca la

propia soledad. No es que me lo proponga. El caso es que he ido sustituyendo

el trabajo efectivo por una especie de ensoñación involuntaria.

Quizás la molestia decisiva para los de arriba fue descubrir

que me escribía a mí mismo. Y seguramente no por el

contenido de lo que me decía, sino por una razón más

bien egoísta: porque obviaba el pago del franqueo o de las

estampillas. Como si fuera poco pasaba muchas horas ensimismado con

las piernas de los transeúntes. Por el tragaluz del lado sur

los zapatos taconean todo el día. Así las cosas el desenlace

era previsible.

Está despedido dijeron sin ninguna nostalgia. En estos casos

la única respuesta posible es tragar saliva con dificultad

y sentir cómo se va apretando la garganta. Tal vez mirar como

un descuido la foto enmarcada sobre el escritorio o un diploma colgado

en la pared. Por eso es natural que ahora me retire cabizbajo y el

trayecto del sótano a la calle se me haga interminable. Pareciera

que transito un cementerio de sobres lacrados presionado por casillas

gigantescas. A pesar de ello repaso oficinas que conozco de memoria

y percibo aún el gentío silencioso. Lo que no entiendo

es la actitud del personal. Evita mirarme. Me ignora como si yo no

existiera, como si la tierra me hubiera tragado de repente. No me

parece justo. Y no se trata que les enrostre mis reemplazos. Uno espera

una sonrisa, un apretón de manos, un gesto solidario. Pero,

ya no fue. Y no es que quiera parecer obsceno si en medio de esta

plaza llena de jazmines orino el viejo tronco del acacio. Nada de

eso. Simplemente me atrajo un nombre tallado en su corteza. Un nombre

escrito cuando yo era apenas un muchacho y lo único gris estaba

en el fondo de mis ojos.

Pasos en el

techo

Todas las noches se sienten pasos extraños en el piso de arriba.

Al principio no le di mayor importancia. Había llegado recién,

el departamento me pareció confortable y, salvo una pequeña

filtración de agua a la altura del baño, el resto no

ofrecía ningún inconveniente. Cuando el encargado me

hizo entrega oficial del inmueble me dijo en tono de broma que arriba

penaban. No sabemos porqué los arrendatarios lo entregan de

inmediato . Me aseguró que nadie lo había ocupado por

más de dos semanas. Tampoco le tomé demasiado asunto.

Me preocupaba trasladarme lo antes posible. Durante meses esperé

la oportunidad y ahora estaba aquí, instalado al fin, y unos

cuantos pasos en el techo no invalidaban mí buen ánimo.

La verdad es que nunca fui muy supersticioso. A menudo había

escuchado historias de ánimas y aparecidos por boca de mi padre,

pero siendo niño la imaginación se desborda y después

me resultó medio nebuloso recobrar el sentido de los relatos.

Así y todo, las primeras dos semanas fueron normales. Me acostumbré

a mirar por la ventana a la hora del crepúsculo. Cada día

la misma furtiva pareja se amaba en el mismo rincón del edificio

de enfrente. Un viejo gato gris procuraba trepar por las enredaderas

y el anciano del tercer piso dormitaba quieto en el balcón.

Entrando a la cuarta semana un hecho se me antojó inusual.

Alrededor de las diez de la noche sentí pasos vacilantes en

el techo de mi cuarto. Inicialmente lo atribuí a mi fantasía.

Me entretuve con algún nerviosismo en un texto de poesía.

Pero, al poco rato los pasos se renovaron. Los trancos largos y vacilantes

se hacían cortos y rápidos. En el silencio de la noche

el ruido de las pisadas tenía algo de sonido atemorizante.

Como un eco persistente los pasos golpeaban mi cerebro y ya no pude

concentrarme en la lectura. Para aquietar mi manifiesta intranquilidad

pensé al instante que debieron arrendar el piso superior. Eso

era. Lo habían arrendado como el resto del edificio. Lo demás

caía por su propio peso. Sumido en mi proceso de autoconvencimiento,

me dormí. En los días siguientes los pasos se reiteraron

y en igual sentido reafirmaba mi convicción hasta conciliar

el sueño entrada la noche. Con lo que no contaba fue con el

casual encuentro que tuve hace unos días con el encargado de

los arriendos. Cuando le pregunté por los nuevos ocupantes

del departamento me miró intrigado. No hemos podido arrendarlo

me manifestó como midiendo mi reacción. Para no parecerle

sospechoso le dije que me pareció escuchar pasos la noche del

sábado. Sonrió. Le dije que penaban ¿No lo recuerda?

Y se alejó prolongando aún más la sonrisa. Ese

mismo día regresé más tarde que lo acostumbrado.

Sin embargo, alcancé a ver lo de cada día: la pareja,

el gato gris y el anciano dormitando en el balcón. A eso de

las once y treinta intenté dormir. Sabía que apenas

decidiera hacerlo el ruido del techo se haría sostenido. Al

comienzo nada ocurría para mi asombro. Pero, cuando creí

habituarme a la normalidad, sucedió. Primero fue un ruido sigiloso,

como algo tenue saltando a intermitencias. Luego me pareció

que alguien gateaba rasguñando el cielo raso intentando transmitir

un mensaje. No se trataba de una caminata como las veces anteriores.

No eran trancos largos ni pasos cortos y directos. Una mezcla rara

de un cuerpo pesado que se arrastra, se levanta, camina y vuelve a

arrastrarse. Me erguí en la cama con cierta lentitud y constaté

que ya era de madrugada al mirar por la ventana. Mis acompañantes

habituales no se divisaban. Sentí esa especie de vahído

violento que precede a la soledad. El mundo se había detenido

en la ventana. El farol del antejardín comunitario daba una

luz tenue y cansada. Descorrí levemente las cortinas para ampliar

el ángulo de la visión. Apenas emergieron los árboles

de la avenida mecidos por la brisa nocturna. Arriba el sonido inmaterial

del peso arrastrándose se prolongaba con una cadencia sobrenatural.

No sé bien cómo describirlo. Lo cierto es que ese ruido

persistente procuraba deslizarse hasta mi pieza. Me pareció

una locura, un contrasentido imaginar siquiera que un sonido trivial

tuviera visos de existencia, de algo que palpita, que deambula con

particular autonomía. Lo real es que ese deslizamiento invisible

bajó por la filtración de la puerta del baño

y se internó en mi cuarto. Lo último que recuerdo fue

una especie de sopor asfixiante penetrándolo todo. Después

las cosas se han vuelto rutinarias. Todas las noches camino por el

piso que ahora habito. Abajo retiraron mis cosas, los muebles y mi

ropa. Hoy llegó un nuevo arrendatario que sonrió displicente

cuando el administrador le hizo el viejo comentario. Vi cómo

miraba la pareja furtiva, el gato gris y al anciano dormitando en

el balcón. Luego se durmió creyendo oír pasos

en el techo de su habitación.

Virginia

en la ventana

Me dio pena verla. Eso es todo. No es que quiera dramatizar la situación.

Simplemente la recordaba de otro modo y claro, verla ahí no

ha sido muy reconfortante. Solía acordarme de ella de vez en

cuando. Al principio nadie imaginó que un día pudiera

estar cerca de mí. En esa época arrendábamos

un departamento. Eramos cuatro tratando de sacar un título

de cualquier manera. Vivíamos en el tercer piso de un pequeño

edificio, una de esas típicas construcciones que sirven de

sustento a algún rentista al que nunca se conoce. Por lo mismo

el departamento no era de los mejores, pero en tiempos de estudiantes

nos conformábamos con poco. Cerca de la universidad, con locomoción

al alcance de la mano y con relativo estatus ante nuestros compañeros

por el hecho de vivir a un par de cuadras de la arteria principal,

y no en una pensión, que era lo habitual. Desde el tercer piso

se podía controlar en algo el espacio circundante. No había

otros edificios. El nuestro era el único que se destacaba por

sobre el resto de las edificaciones. Abajo había un garaje

mecánico donde entraban y salían automóviles

esporádicamente. Ese garaje ocupaba parte importante del patio,

en el que se compartían los colgadores de ropa con los vecinos,

con la incomodidad de los vehículos estacionados y con la dueña

de la panadería que estaba en el primer piso. Al costado izquierdo

comenzaba la calle prohibida y justo en el vértice opuesto

se veían los primeros bares y prostíbulos disimulados.

Hacia el lado norte y frente al primer piso había una casa

colindante con el patio y separada por una pandereta. Era un chalet

de clase media con entrada para autos y un espacio abierto al lado

de dos ventanas que daban a la muralla. Desde lo alto se podía

observar el movimiento interior, y se transformó en una especie

de ritual colectivo ver qué ocurría cada noche después

de las diez. Allí nos apostábamos para mirar a Virginia,

la misma Virginia que estoy viendo ahí, al otro lado del mesón.

Nos excitaba verla pasar desde su pieza al baño y viceversa.

Era incitante contemplar cómo en sus idas y venidas retornaba

cada vez con menos ropa. Al comienzo completamente vestida, después

regresando sin la blusa y por último sacándose el sostén

y quedando con esas dos voluminosas redondeces desafiando a la ventana.

En esa ventana no había cortinas, apenas un visillo transparente

que permitía divisarla con cierta nitidez mientras sus prendas

íntimas iban desapareciendo luego de cada movimiento. Virginia

era la empleada de esa casa y durante el día rara vez la divisábamos,

salvo cuando casualmente nos topábamos en la panadería

o en la feria que se establecía a una cuadra del edificio los

martes y los viernes. Durante semanas hicimos de su ventana y la nuestra

un rito unilateral. Nosotros saciando a medias una líbido intranquila

y motivando alguna oculta desazón nocturna. Ella, ignorante

de su desnudez y sus efectos, actuando cada noche como actriz involuntaria.

Se quedaba sentada en la cama largo rato como si le costara decidirse

a presionar el interruptor de la luz. Yo se lo dije después,

cuando lo creí pertinente. Primero se sonrojó, en seguida

se alteró diciendo que éramos unos degenerados sin ninguna

vergüenza. Le encontré razón a medias, pero no

quise rebatir. Por otro lado el resto de mis compañeros no

sabía que yo había accedido a Virginia y por tanto no

entendía porqué dejaba de mirar por la ventana. Yo argumentaba

que un tiempo estaba bien, pero una mala costumbre como esa no podía

perpetuarse. Que una cosa era la lógica curiosidad de unos

días y otra distinta la morbosidad permanente. Al cabo de un

tiempo se cansaron, además no lograban entender el cambio de

visillos por gruesas cortinas en la ventana de Virginia. Ello causó

inicialmente exclamaciones de decepción y luego de aburrida

aceptación. Pronto nadie se asomaba por la noche, así

que la habitación de Virginia gozaba de su propia luz y nosotros

de la nuestra. Lo concreto es que con ella me tropecé en la

feria. No había otro sitio posible. En la panadería

era demasiado obvio, porque la dueña nos conocía. Hubiera

visto con pésimos ojos que un universitario cortejara a una

empleada doméstica. Deduciría de inmediato, con o sin

razón, que algo había detrás. Así que

provoqué el encuentro de modo que pareciera casual. Yo había

estado contemplando a Virginia en las mañanas, cuando ella

sacaba la basura a la calle. Lo hacía a eso de las nueve. Para

poder mirarla pretextaba que ingresaba a clases después y me

quedaba solo en el departamento, con la ventana abierta y las cortinas

descorridas. Al comienzo perdí varias horas sin objeto. Virginia

no se percataba, efectuando su rutina con absoluta prescindencia de

mi observación. Pero, debió ser la obstinación

de mi presencia y la fuerza puesta en la mirada lo que hizo que un

día se detuviera a la entrada del portón y alzara la

vista. Se cruzó con la mía unos pocos segundos y eso

fue todo. Sin embargo, para mí había sido suficiente.

Ya sabía de mi existencia y lo comprobé los días

que siguieron, en que estacionado y esperando ella me miró

repetidamente. No fue sólo la mirada inicial al cerrar el portón

e ingresar a la casa. Luego salió al patio, colgó unas

prendas en los cordeles haciendo coincidir sus movimientos para cruzarse

con mis ojos. En eso estuvimos un par de semanas. Después ya

nos sonreímos y como la complicidad era evidente y silenciosa,

por las noches dejaba un resquicio en las cortinas mientras se desvestía.

Yo, en tanto, con las luces encendidas y un libro en las manos fingía

leer algunas páginas. A esas alturas poco se acordaban mis

compañeros de las sesiones de desnudo, así que podíamos

comunicarnos con Virginia sin interferencias. En la feria di muchas

vueltas a su alrededor. Ella lo sabía y cada cierto lapso se

detenía preguntando cualquier cosa, como si me invitara a abordarla.

Sentía que las piernas me temblaban absurdamente y un nerviosismo

inédito me impedía acercarme de una buena vez. Tuve

que causar esa especie de encuentro fortuito, de encontronazo casual,

resultando tan evidente que Virginia se echó a reír

en mi propia cara. No tuve más remedio que superar mi bochorno

y reírme con ella. Lo demás siguió su curso normal.

Hablamos cuestiones generales, de su familia y la mía, de su

trabajo y mis estudios y quedamos en vernos más adelante. Ocurrió

lo previsible. Un fin de semana en que todos mis compañeros

viajaron Virginia estaba conmigo en mi dormitorio. Desde el comienzo

se negó diciendo que no tenía sentido, que yo sólo

buscaba un placer pasajero y que no existía nada en común.

Le dije que era verdad lo del placer, pero que fuera o no pasajero

dependía de las circunstancias, aunque no supe decir de cuáles.

No pasó nada esa vez ni en otras que quedamos solos. Terminé

pensando que con Virginia se iba consolidando una amistad forzada

en principio, pero agradable y necesaria después. Mis compañeros

acabaron por enterarse de nuestra relación y si bien imaginaban

que todo había pasado entre nosotros no hicieron mayores comentarios.

Al contrario. Hubo una aceptación implícita y nadie

hizo mención alguna de nuestras nocturnas observaciones. Virginia

llegaba al departamento buscándome a diario. Lo hacía

al ir de compras o si la enviaban por algún trámite

al centro. A veces coincidíamos y pasábamos juntos mucho

rato conversando de cualquier cosa. Ella tenía una especial

perspicacia para entenderme y eso me halagaba, pero también

me sorprendía. Es verdad que internamente la deseaba, pero

ese deseo se iba atenuando. Virginia era atractiva y sensual. Y no

lo era sólo por ese busto erguido y desafiante que habíamos

divisado largo tiempo por la ventana. No. Tenía cierta languidez

corporal que parecía alargar sus movimientos cadenciosamente

como si a uno lo invitara a acariciarla. Cuando yo estaba asumiendo

esa amistad como algo natural pasó que hicimos el amor. Fue

un sábado por la noche. Me había quedado preparando

unas materias y los demás se habían ido. A eso de las

diez Virginia entraba por la puerta y me abrazó largamente

besándome en la boca. El resto sucedió con apasionada

ternura al descubrir que ella estaba asustada. Le pregunté

por qué y me contestó que nunca lo había hecho

y que tenía miedo. Después las citas se repitieron por

varios meses hasta que un buen día Virginia me dijo que no

me vería más. Anunció que se casaba, que había

encontrado a un muchacho de una metalúrgica que le parecía

bueno, y terminó diciéndome que lo nuestro había

sido hermoso. Eso fue todo. De cualquier manera se anticipaba a algo

que tarde o temprano pasaría. Dejé de verla y ella se

marchó del chalet sin avisarme. No volví a saber de

ella hasta cuatro años después. Terminaba el año

y no encontramos nada mejor que celebrar la llegada de vacaciones

recorriendo el barrio pecaminoso. Desde la entrada de un burdel miserable

alguien me llamó. Era Virginia apoyada en la puerta. Lucía

un ajustado vestido barato que dejaba tres cuartas partes de sus piernas

al descubierto y un escote que sus pechos rebasaban. Estaba algo bebida

y me invitó a entrar. La seguí como un autómata

con una rara mezcla de asombro, curiosidad y compasión. En

un salón lúgubre y bajo unas luces mortecinas el rostro

Virginia denotaba un increíble adelanto del tiempo Se veía

vieja y cansada y calculé que no tendría más

de veinticinco años. Es verdad que se había casado,

pero su matrimonio resultó un desastre. El la golpeaba obligándola

a trabajar de noche. Yo la escuchaba en silencio, repasando con insistencia

la primera vez que hicimos el amor, su mirada tierna y dulce descubriendo

el comienzo del placer. Me dijo que me quedara, pero que no pensara

mal. Le contesté que no, que debía marcharme. No sé

bien si era por la hora o porque un dolor oculto me impulsaba a huir

lo antes posible. Insistió que regresara otro día, que

esperaba un hijo para los próximos meses y que le gustaría

recordar el pasado de otro modo. Tal vez regrese, contesté

y me alejé casi corriendo. Por eso es que no quiero dramatizar

el pasado. Virginia es la misma que está ahí, detrás

de ese mesón del tribunal. La vuelvo a ver después de

tantos años. Parece una anciana decadente con ese vestido ridículamente

ceñido y esas mejillas con exagerados coloretes. Un actuario

le hace preguntas que ella responde con indiferencia. Escucho que

se trata de un robo o algo similar y que no es la primera vez que

la detienen. Estoy por irme cuando ella vuelve la cabeza como un presentimiento.

Por un fugaz instante me mira profundamente y luego regresa los ojos

al actuario para seguir hablándole con desgano. Me retiro pensando

que no me ha reconocido, que su mirada pasó de largo y yo me

figuré una profundidad angustiosa que sólo existió

en mi imaginación. Siento que trago saliva, que me cuesta respirar.

Y a medida que avanzo hacia la puerta, como en una nebulosa veo a

Virginia caminando por el cuarto y a nosotros bebiendo en las sombras

su inquietante desnudez.

Hospicio

Lo normal es que evitemos visitar los asilos. Más aún

si se trata de sitios para ancianos menesterosos. Quizás, porque

tememos encontrarnos con una realidad que a todos nos espera. Tal

vez, porque el tiempo acumulado en la decrepitud dimensiona de golpe

nuestra insignificancia. En fin, lo cierto es que estábamos

allí, sorpresivamente, en una de esas típicas visitas

asistenciales que buscan aquietar un poco las conciencias. No sabíamos

bien qué hacer ni adónde ir, pero no faltó el

anfitrión amable que con gestos solemnes comenzó a mostrarnos

el recinto. De partida y sin relación aparente alguien del

grupo afirmó que el tiempo no tenía tanta importancia

si uno sabía utilizarlo. Lo dijo y se quedó mirando

un punto impreciso del espacio con expresión ausente. Otro

de los nuestros se tomó las manos con infantil persistencia

presintiendo que su opinión sería necesaria. No nos

percatamos, pero súbitamente la noche se acercaba. Error de

cálculo o simple intencionalidad para no ver los rostros claramente.

Algunas estrellas empezaban a asomarse sin premura por un tragaluz

y sentimos una especie de tibieza sofocante que parecía vibrar

en el aire como una campanada. Un pesado aroma de viejo que simulábamos

ignorar impregnaba con insistencia nuestras narices. Las inhalaciones

se volvían autónomas mientras usábamos las sonrisas

con medida benevolencia. Recorriendo los pasillos constatamos que

el silencio se condensaba de modo progresivo. Todo asumía una

quietud de cementerio como si ciertas almas arrastraran sus pasos

con sigilo. Fue al llegar a un recodo que nos encontramos con algo

que nos antojó inusual. Tampoco teníamos claro si aquello

estaba allí desde siempre o se puso de manera subrepticia.

Lo concreto es que al fondo de una de las galerías se alzaba

un raro entarimado predispuesto con alguna finalidad especial. A su

alrededor una multitud de ancianos cabizbajos se amontonaba en unas

bancas de madera. Alguien subió al escenario ocasional acaparando

nuestra atención. Era un hombre extraño, de mirada vidriosa

que denotaba una sutil inteligencia y cierto desplante mundano contrastante

con su pordiosera apariencia. Sobre el entarimado había un

piano antiguo, con un atril y unas hojas. Al instante pulsó

las teclas y una melodía increíblemente hermosa llegó

hasta esos corazones adormecidos. Sin que nadie se lo propusiera los

labios iniciaron modulaciones coincidentes. Dios ha venido disfrazado

musitó a nuestro lado una viejecilla de ojos violetas. Vimos

que alargaba su mano huesuda para aferrar el brazo de otro anciano

de moribunda ensoñación. Desde ese estrado ocasional

el hombre gesticulaba como evadido del mundo cada vez que pulsaba

las teclas. Casi podíamos tocar las súbitas visiones

proyectadas por los ancianos. No parece real murmuraba una mujer negando

con la cabeza inclinada sobre su pecho hundido. Tiene las manos brillantes

como si fueran relámpagos afirmó uno de sabio aspecto

aferrándose con fuerza las rodillas. Veíamos que el

hombre se trasladaba hacia esas mentes dubitativas como si buscara

atrapar los últimos sueños colectivos. A veces se detenía.

Caminaba de un extremo a otro del escenario y terminaba arrojando

una flor amarilla a la multitud. Los más cercanos extendían

sus manos carcomidas para poder tocarlo, pero él se retiraba

veloz con pasos de prestidigitador circunstancial. Volvía a

sentarse y cantaba. Nuestro anfitrión nos explicaba que todo

era una parodia. Cada mes de abril los ancianos festejaban la llegada

del otoño. La ceremonia la asociaban a la caída de las

hojas amarillas. Ese era el tiempo en retirada. Una forma de mitigar

sus efectos era cantando. Otro era la danza que procuraba atrapar

los últimos vestigios del movimiento. Nos vimos asistiendo

a nuestro propio drama. Lo único que nos diferenciaba de aquellos

rostros seniles era una cuestión de perspectiva. Nosotros asistíamos

como invitados imprevistos a una comedia humana ambivalente. El hombre

del escenario y los ancianos de las bancas eran la misma cosa. Como

si adivinara nuestros pensamientos el anfitrión nos susurró

quedamente que el actor era miembro del hospicio. Lo cierto es que

estábamos siendo atrapados por un recoveco del tiempo que se

anticipaba. La función se había predispuesto para nosotros,

independientemente que se hiciera cada otoño. Después

de todo el otoño pasaba por fuera. Ahora estaba en nuestros

cuerpos. Por vez primera percibíamos que el ciclo natural nunca

se desgasta. Eramos nosotros los llamados a morirnos. Sentimos que

la anciana de ojos violetas nos contemplaba con ternura. Le sonreímos

por inercia, como una manera de despedida colectiva que anticipaba

el regreso. Al salir teníamos miedo de volver la vista. Sólo

atinamos a mirarnos con cierto aire de perplejidad. Sin saber aún

qué lugar era el verdadero y pensando qué hacer con

el tiempo que restaba.

Ficus

A los ficus hay que cuidarlos. Se les debe poner en rincones protegidos,

lejos de las corrientes de aire. Si usted se fija bien son plantas

de hojas numerosas, sus colores varían según las tonalidades

del día y por eso hay que tenerlas cerca de la luz. Pero, nunca

tan cerca, porque tienden a irritarse. Los ficus son como seres humanos:

suelen cambiar en los momentos más impensados. Aquí,

por ejemplo, donde usted ve tantas clases de plantas y de flores,

sólo el ficus tiene un sitio especial. Creo que lo sabe y hasta

parece que hiciera evidente su condición privilegiada. Maceteros

singulares, cuidado sobreprotector, limpieza cotidiana. En fin, nada

escapa a su sensible agudeza. Si por casualidad lo dejamos mucho tiempo

olvidado nos hará patente su desconsuelo. Se deshojará

sin motivo y arrugará su imagen como si estuviera agonizando.

No, no se ría. Es verdad. No hace mucho uno de los ficus predilectos

del jardín murió por su propia voluntad. A usted le

parecerá de antología, pero lo habíamos dejado

al final del invernadero como una manera de experimentar sobre sus

reacciones. Nunca pensamos, claro está, en su actitud contestataria,

casi ostentosa y soberbia. Languideció tan rápido que

antes que pudiéramos percatarnos yacía en el suelo como

una cosa moribunda. Si daba la impresión que boqueaba. ¿Ha

visto usted un pez fuera del agua? ¿Le parece exagerada la

comparación? Si lo hubiera visto me encontraría razón.

El ficus pinteado, como lo llamábamos, se estiraba en un extraño

proceso invertido. Se encogía como un feto desnudo que ha llegado

al mundo antes de tiempo. Definitivamente el ficus es una planta delicada.

A veces la equiparo a la delicadeza femenina, y al exagerado cuidado

que debe tenerse con una mujer. Me refiero al trato, naturalmente.

¿Ha notado cómo responde una dama si es tratada como

tal? ¿Si? No, no me mire así, como si no entendiera.

Creo que lo comprende demasiado bien. Ya le diré porqué

asocio tanto el ficus con el sexo femenino. Recapitulo. El ficus pinteado

terminó muriéndose, eso quedó claro. El problema

era reemplazarlo. Pensamos en un gomero, pero lo encontramos muy ampuloso,

con esas enromes hojas cubriendo la entrada del sol nos causaba más

problema que deleite. Lo descartamos por eso, y además, porque

siempre he creído que las plantas deben ser de hojas pequeñas,

diminutas, que puedan sentirse cerca y distantes a la vez. El Picus

pinteado era irremplazable. Lo constaté bastante después.

El invernadero se veía más bien triste, como si le faltara

una pieza. La comparación puede parecerle irreal, pero ¿Ha

resuelto usted un rompecabezas? Imagino que sí. Pues bien,

imagine ahora que ene este invernadero sus partes son pedazos de algo

mayor, de algo que se va encajando día a día, año

tras año. Primero una raíz por aquí, un tallo

cuidadosamente regado por allá y al cabo de una década

se conforma un panorama diferente al resto del mundo. A cualquiera

este sitio se le antojará distinto y eso ya constituye bastante.

Entrar a este recinto, sentir el calor de la humedad y los rayos de

sol multiplicados y repartidos por el espacio interior, resulta un

placer insuperable. Si a eso usted le suma el verdor de plantas exóticas,

las inigualables formas de reino vegetal, tendrá que concluir

conmigo que el paraíso no está demasiado lejos. Está

bien. Es bueno que sonría si cree que exageré un poco.

De todas formas este jardín, discreto y cerrado, atrae y cautiva,

¿no lo cree? Puedo ver en sus ojos un gesto afirmativo, de

otro modo no estaría tanto rato aspirando el aroma de las flores

y palpando los filodendros. Ahora bien, cuando le digo que el ficus

no podía reemplazarse no me refiero a la inexistencia de otras

plantas. Sería absurdo. De hecho usted ve la cantidad de ellas

que se alzan por las paredes, que obstaculizan las entradas y dificultan

el poso. Sustituir un ficus significa reemplazarlo en el corazón

y eso es lo difícil. Uno se enamora de ellos, pero particularmente

se enamora del ficus que riega y cuida desde que es apenas una raíz

pugnando por encarnarse en el macetero. Al ficus pinteado lo trajimos

del sur, precisamente como dos o tres hilachas colgantes envueltas

en un papel satinado. Nos dijimos: si dura el trayecto sobrevivirá.

Se vino así, tal cual, sin agua y metido en una maleta, medio

olvidado entre unos libros. Pero, al trasladarlo al macetero, un poco

por ver qué pasaba, la sorpresa fue grande. A la semana se

asomó una hoja brillante con una especie de desafiante timidez.

Podrá parecerle raro, pero si usted conociera a un ficus desde

que se asoma a la vida me entendería mejor. Es como un niño

que necesita cariño. Si usted deja solo a un niño recién

salido del vientre, no durará mucho tiempo. Es cierto que luchará,

agudizará un tanto su sentido de supervivencia, pero inevitablemente,

morirá. El ficus es así y sobre nuestro ficus pinteado.

Con su diminuta hoja erguida como anunciando la creación nos

sobrecogió. De allí a hacerlo el predilecto había

un paso. No fue automático, sino un cariño progresivo.

Después vinieron otras hojas hasta que su espesura era fácilmente

perceptible desde cualquier ángulo del invernadero. ¿Qué

por qué experimentamos con él? ¿Qué por

qué lo dejamos al final del invernadero para medir sus reacciones

si era un riesgo? La verdad que no es fácil contestarle. ¿Se

ha dado cuenta que a las cosas que uno ama también en parte

se las odia? Especialmente ocurre con las cosas hermosas, o al menos,

las que uno interiormente descubre bellas. Por ahí va un poco

la analogía del ficus y la mujer. Pero, no se preocupe, de

eso no hablaré todavía. Además, a usted le interesa

conocer primero el carácter y sentido de las plantas. Sí,

ya sé que no vino aquí por un ficus y que cuando se

le sugerí se le antojó vulgar. ¿Qué ha

cambiado en algo de opinión? No me cabe duda y a medida que

le describa otras bondades del ficus pinteado su curiosidad por el

género aumentará. No sé bien por qué lo

dejamos aislado al final del invernadero. Creo que al comienzo fue

como una descarga emocional. El ficus ocupaba demasiado nuestra atención.

Apenas asomaba el día lo primero que hacíamos era acariciarlo

con un paño de seda, limpiarle las gotas del rocío y

sacarle las pequeñas motitas de polvo del día anterior.

Nos turnábamos para colocarlo en el mejor sitio del invernadero.

Allí daba la idea de brotar de modo permanente. Creo que sin

darnos cuenta nos olvidamos del resto de las plantas. ¿Qué

cómo nos percatamos? No de modo muy simple. Si usted se fija

bien todo el invernadero es una pequeña selva en miniatura,

pero no siempre fue así. Al contrario. Concentrados como estábamos

en el ficus pinteado relegamos a un segundo plano flores tan hermosas

como los lirios o las camelias. Eso resultó casi como un preanuncio

de la fatalidad. No, no me mire de ese modo. No estoy diciéndole

nada extraordinario, o si lo es, para nosotros hace mucho entró

en el ámbito de lo común y lo corriente. La fatalidad

fue de orden general. Una mañana de octubre, es decir, en plena

primavera, no pudimos ingresar al invernadero. ¿Por qué?

No es tan difícil decirlo, lo complicado es transmitirlo fielmente.

Había un hedor terrible que llegaba a botarnos. Abrimos esa

puerta que está ahí, a su izquierda, y nos pareció

que si en algo se podía asemejar la muerte a un olor nauseabundo

esa comparación la teníamos ante nuestras narices. No

fue posible entrar y cuando miramos por aquel rectángulo de

luz, que ahora está a su derecha, vimos un panorama desolador.

Casi todas las plantas y las flores se estaban deshaciendo. Incluso

se podía ver cierto grado de descomposición como una

especie de gangrena exterior. Le reitero: no me mire con ese aire

de incredulidad. Lo que digo es cierto y tan cierto es que el remedio

surgió como una cosa del azar. Como es ficus pinteado estaba

más cerca de la puerta fue la primera planta que sacamos. ¿Qué

pensábamos hacer? Nada especial. Simplemente se nos ocurrió

que había que sacarlas todas. Apenas el ficus estuvo fuera

del jardín éste se recuperó como por encanto.

Puede parecer increíble, una milagrosa cura natural. No lo

sé. Tampoco lo supimos ese entonces. Pero, la prueba tangible

de la reconversión del invernadero la dio después el

propio ficus. ¿Cómo? Le explico. Cuando se produjo la

regeneración automática del resto de las plantas vimos

al Picus medio triste. No me diga que no cree en la tristeza de las

plantas. Existe. Si existe la descomposición cómo no

va a existir la tristeza. El estaba al aire libre, había sol

y una brisa caliente, pero de inmediato el ficus se encogió.

Debo decirle que a esas alturas su volumen era considerable. De todas

maneras se redujo bastante, aunque al cabo de un rato el proceso se

detuvo. Creo que allí surgió la decisión de aislarlo.

Imagínese. Durante dos años había sido el centro

del invernadero, nuestra gran preocupación, el objeto más

preciado de nuestros afectos. Y claro, no podíamos arriesgar

todo a una sola planta. Me parece que tomar la decisión no

fue tan difícil como asumirla. Dejar al ficus pinteado solo,

al fondo del invernadero, sumido en la humedad, sin luz ni agua permanente,

era un desafío. Y aunque le parezca más increíble

todavía la actitud del ficus no fue humilde ni condescendiente.

Más bien diría que altiva, contestataria, casi ostentosa

y soberbia, como antes le decía. El resto ya lo sabe. ¿Qué

tiene que ver con la comparación aludida? ¿Le parece

poco? En todo este rato le ha llamado la atención que hable

en plural: lo trajimos, lo limpiamos, lo quisimos. Es verdad. Cómo

no extrañarle si usted me ve solo en este invernadero. Pero,

tenga paciencia: la comparación ya viene. Obviamente no siempre

fue así. El asunto es que nos queríamos mucho con Eulalia.

¿Qué quién era Eulalia? Mi mujer, quién

más. Era una parte importante, si no la vital, de este jardín.

Por ella nació mi afición a las plantas y las flores.

Me enseñó a comprenderlas, a aprender su lenguaje, a

utilizar determinados tonos de la voz. ¿Qué no cree

en el lenguaje de las plantas? No sea escéptico. También

existe. Es más: sin la palabra suave y solidaria las plantas

no toman conciencia de sí. ¿Recuerda que le dije que

el ficus parecía humano? Bueno, a la generalidad de las plantas

les sucede. El problema es que en el caso del ficus pinteado su sensibilidad

era enfermiza, una especie de hipocondríaca necesidad de afecto.

Si no se le otorgaban cuidados excesivos su reacción era inmediata.

Pero, estoy volviendo al ficus, aunque usted entenderá después

porqué siempre regreso a él. Eulalia era entonces el

alma de este espacio verde. Yo casi respiraba por sus poros. ¿Ha

sentido usted que el cariño es una especie de pulsación

vital y acelerada? ¿No? Lo siento por usted, porque sin duda

no ha amado. Eso sentía por Eulalia. La idolatraba a tal grado

que terminaba por anular mi personalidad. De todas formas anularse

por otra persona no es tan malo. Al menos se vive por el otro. ¿Se

ha fijado que muchos ni siquiera viven por sí mismos? Cómo

van a vivir luego para otro. Eulalia era, se lo reitero, mi equilibrio

en el mundo. Sí, estoy recapitulando a la insinuada analogía.

Yo la trataba con sublime veneración, le dije que la amaba.

Pero, amar no basta. El amor no es una cuestión platónica

que muchos idealizan sin jamás haber querido. El amor está

hecho de pequeñas sutilezas, de gestos que parecen ingrávidos,

etéreos, pero que si no están presentes, lo deforman

y opacan. Hay que querer con delicadeza. ¿Me va entendiendo

ahora? Sobre todo si se trata de querer a una mujer. El punto se establece

en cómo no hacer de los pequeños gestos una trivialidad.

O en el peor de los casos, en cómo hacer que el gesto perdure.

Si, sé que ya va entendiendo. La idea de traer al ficus desde

el sur, envuelto en papel satinado, fue de Eulalia. Insistió

tanto que lo creí una broma y sonreí. Un par de colgantes

hilachas vegetales olvidadas casi entre unos libros. ¡Imagínese!

Cómo un pedazo de raíz moribunda puede cambiar la perspectiva

de la vida. Para nosotros el invernadero era un complemento más

de nuestra actividad. Con el ficus pinteado pugnando por sobrevivir,

con su diminuta hoja desafiante y altiva creciendo con firmeza, con

su multitud de hojas dispersas atrapando la luz, con su atracción

invisible para que estuviéramos pendientes de él, comprenderá

usted que era otra cosa. Sí, otra cosa. Porque el invernadero

se nos dimensionó distinto. El ficus como motivo central entre

tantas otras plantas. Una especie de árbol de pascua en mitad

del bosque. ¿Entiende la comparación? Así y todo

el resto de las plantas se alzaba como un muro protector, una forma

de resguardo circular. Sí, ya sé. De nuevo me voy alejando

de Eulalia. Y fue precisamente eso. Me fui distanciando de su figura

y de su influjo. No es que hubiera dejado de quererla. Nada de eso.

Pero, ¿recuerda lo que le anticipé sobre la delicadeza?

A una dama se la trata con cuidado, con solícita preocupación.

Se es preciso uno se anula y vive por ella. Lo increíble fue

que empecé a olvidar mis viejas atenciones. Ya no más

miradas de embeleso ni una flor matinal para alegrarle el rostro.

Hasta el desayuno en cama lo dejé de lado. Temprano me iba

al invernadero y le susurraba al ficus, secaba sus hojas con esmero,

removía cariñosamente su tierra endurecida. En fin,

por ahí va comprendiendo. Mientras el ficus crecía en

tamaño y belleza Eulalia se encogía. Yo no lo noté.

O si lo noté no le di la importancia que tenía. Los

papeles se fueron invirtiendo y ella se transformó en mi sombra.

Lo dramático de todo esto es que nadie dijo nada. Era un cambio

de roles natural, sin palabras. ¿Cómo un designio? Puede

ser. Aún así seguíamos en lo nuestro de tácita

manera. Todavía acudíamos juntos al jardín, pero

si he de ser honesto Eulalia surgía como una especie de estampilla

no engomada: caería en cualquier momento. Creo que el último

acto común fue el día del hedor generalizado. Me parece

estar aspirando ese olor penetrante y descompuesto. Sacamos al ficus

pinteado entre ambos. A esas alturas el macetero era impresionante

y apenas contenía las raíces. Cuando estuvo fuera, y

por favor no haga ningún gesto, el ficus lloró. Le dije

que se había entristecido, pero lo acertado es decir que lloraba.

Sentía sus gemidos en mi interior como un desgarro. ¿Qué

tal vez no era el ficus quien lloraba? ¿Y quién sino?

El resto de las plantas se había recuperado y el olor se disipaba.

Sí, un milagro de la naturaleza, un acertijo divino, lo que

usted quiera. Por eso el ficus se entristeció, imagino que

por eso. ¿Se ha percatado cómo cambia de pronto nuestro

interior? De la tristeza a la alegría y viceversa en sólo

un paso. Antes que pudiéramos entenderlo, el ficus de nuevo

erguido y altanero, seguro de sí y de su influjo. Con el dolor

de mi corazón lo dejamos dentro. Y aunque sea difícil

creerlo lo situamos al fondo, perdido en un rincón del invernadero.

Y digo difícil porque mi idea inicial no era ingresarlo. La

idea fue de Eulalia, de ella, que casi no habría la boca y

sin embargo, tuvo el ánimo suficiente para decidir en el momento

preciso. En otras circunstancias me hubiera opuesto, pero debo decirle

con sinceridad que pocas veces en mi vida he estado tan confundido.

Compréndame: con cambios tan bruscos e imprevistos uno resuelve

sin reflexionar. Retomo la idea. Lo dejamos dentro para medir sus

futuras reacciones y como quedó relegado a un puesto secundario

e irrelevante las demás plantas recuperaron su orgullo. ¿Qué

pasó después? Cálmese, siempre las cosas desembocan

en algo. Aunque parezca repetido ¿ha sabido de un río

que no llegue al mar? Yo creí que colocar al Picus transitoriamente

encarcelado era cuestión de pocos días, que sería

una especie de escarmiento. Lo terrible es que ni siquiera fue eso.

¿Recuerda lo que le señalé al comienzo? Al poco

tiempo languideció y murió, no sin antes boquear como

pez fuera del agua. ¿Me creerá si le digo que lo despedí

con un ceremonial? Para mí el ficus pinteado había sido

una suerte de talismán. Desde su progresiva evolución

hasta su ocaso circulamos por el invernadero como mimetizados. Lo

menos que podía hacer era regresar el ficus a la tierra como

a cualquier humano. Polvo somos ¿no es así? Lo metí

en una caja de madera al lado del invernadero, como una cruz como

señuelo, allí, tras sus espaldas. No fue muy triste.

Lo admito. Lo peor fue el ceremonial de Eulalia. Sí, y no me

mire de ese modo como si los ojos se le fueran a salir. ¿Por

qué Eulalia? ¿Tiene mala memoria o no me expliqué

bien? Ella se estaba muriendo, pero nadie lo sabía. Mejor dicho,

yo no lo sabía, aunque era cuestión de observarla detenidamente

y concluir que sus fibras parecían de papel. Cuando el ficus

languideció todavía me ayudó a buscar su reemplazo.

Desechamos un gomero, descartamos un rododendro y al final este otro

ficus que le estoy ofreciendo. ¿Qué de dónde?

Aunque también le parezca increíble comenzó a

crecer solo. Allá, al fondo del invernadero, justo en el sitio

que murió el ficus pinteado. Sí, es este mismo que usted

está viendo dentro de ese macetero. ¿Qué pasó

con Eulalia? No lo sé bien. Hasta hoy no he podido descifrarlo

con exactitud. Es cierto que olvidé demasiado mi natural obsecuencia

y mis delicadezas. Pero nunca pensé que fuera un olvido eterno.

Es decir, no era un olvido en toda la extensión de la palabra.

Un buen día Eulalia yacía como una amarilla hoja otoñal,

arrugada y seca al lado del nuevo ficus. ¿Qué cuándo

fue? Qué importa cuándo, lo que importa es que sucedió.

Sí, es verdad que me repuse. Después de todo la vida

continúa y este invernadero me ayuda a soportar mi soledad

y su ausencia. Además, he llegado a entender que siempre habrá

algún ficus diferente dispuesto a concitar mi atención.

Por eso no me angustia que se lo lleve. Usted llegó preguntando

por una planta exótica, por algo original. Sí, ya me

lo dijo: alguna hermosa y extraña planta para su mujer. A ella

también las plantas le fascinan. Imagino que el ficus será

de su agrado. Después de todo no cualquiera posee un ficus

de este invernadero. Eso sí a los Picus hay que cuidarlos.

Se les debe poner en rincones protegidos, lejos de las corrientes

de aire. No lo olvide.

Tortura

Sueña que lo alzan cual guiñapo humano chorreando sangre

de narices. Siente la boca llena de coágulos espesos y dientes

aflojados. Sueña que lo cuelgan de los pies y le golpean el

cuello y la cabeza. Debajo las hormigas huyen de las gotas de sangre

que remueven el polvo. Sueña que le abren los párpados

resecos de lágrimas y queman su visión invertida.

Al despertar transpira helado y manotea en la oscuridad.

Se palpa el cuerpo como si algo le faltara.

¿Qué te pasa? pregunta la esposa sacudiéndole

los hombros.

No es nada. Soñé que me estaban golpeando-. Contesta

tembloroso mientras su mujer se mira con horror las manos ensangrentadas.

Tiempo de luciérnagas

A Luis G. Izquierdo,

en memoria-

Puede ser muy pronto. Lo acepto. Asumo el riesgo de tu imagen ahora,

cuando estás palpitando demasiado fuerte en mi memoria. Quién

iba a suponerlo. Recién ayer me llamaron por teléfono

para decirme que habías muerto. Así, de repente, sin

elucubraciones ni adornos. Yo no puedo describir con exactitud mis

emociones, pero creo que dije cualquier cosa. Lo normal, que cómo

había sido y si tu esposa y tu hijo estaban bien. Cosas así

o por el estilo. Claro, uno debiera estar preparado para morirse.

Es una costumbre demasiado antigua, pero siempre ocurre que nos sacude

y nos deja indefensos. Lo que sí recuerdo con exactitud es

que después miré por la ventana, por esa ventana que

no tiene mucho que decirme, salvo mirar esos viejos edificios de oficinas

que continuamente están descascarando algún sueño.

De cualquier forma no vi el paisaje acostumbrado. Es extraño,

pero ahora que lo aprecio mejor, al frente no habían edificios.

Si quisiera describirte el entorno me sería imposible. Lo único

que se alzó como por arte de magia fue una veloz secuencia

cinematográfica por donde pasaban horas y años atropellándose.

En ese cine ocasional, de meras circunstancias, tu muerte no existía.

Puede parecer más extraño aún, pero la primera

asociación que haría más tarde es que las visiones

tenían dimensión. Realmente eran como en el cine, con

sonidos, movimientos y una particular forma de relieves. No, no vayas

a pensar que tu muerte me desfasó el cerebro. Tú bien

sabes de qué modo la fantasía absorbía nuestras

conversaciones, pero siempre tenían base cierta. Por lo demás,

la experiencia indica que los recuerdos se plasman casi autónomos,

independientes de la voluntad, y si emergían allí, ocupando

el espacio de los edificios, no dependían de mí. Yo

seguí la secuencia como si los actores miraran de reojo hacia

la ventana. Los actores éramos tú y yo, en principio.

Después, las escenas se multiplicaban y en ellas los actores,

los cuadros y las sensaciones. Cuando uno ve una película ella

transmite la emoción si el arte existe. Aquí era diferente.

La emoción, la escena y yo, mirando desde la ventana, eran

la cinematografía. Quiero que me entiendas: era un todo, pero

lo increíble estaba en que su unidad respetaba las autonomías.

Por eso te veía tan nítido como si pudiera tocarte.

Ahí existías, caminábamos juntos por un camino

rural, cerca de la cordillera. Era en Noviembre, mes de aproximaciones,

al calor, a los cielos más limpios, a los nacimientos. Noviembre

siempre me pareció la antesala de algo y no es casualidad que

sea el undécimo mes. Cuestión de coincidencias aparentes,

pero demasiado reales a veces como para soslayarlas. El cielo, entonces,

era limpio, de una transparencia que acercaba las estrellas. El ruido

de los grillos se podía tocar con los dedos, y esa especie

de sonsonete continuo de los insectos hacía innecesario conversar.

Lo único que decías es que avanzáramos a alguna

parte. Yo te seguía con la mirada hacia arriba. Una luna redonda

como bola de cristal provocaba el brillo de los álamos que

ronroneaban con suavidad mecidos por la brisa. La semana anterior

me habías hablado de tu descubrimiento, de una forma de vida

que te trastocaba todo. Bien sabes cómo me reía. En

tono de broma, es cierto, pero risa al fin. Tu proceso de converso

se me antojaba un insulto para la inteligencia. Creo que te lo dije

reiteradamente, quizás como sutil mecanismo de defensa. Si

algo teníamos en común era nuestra autosuficiencia y

cierto particular menosprecio por el sentido común. Claro está

que intuí una forma de avance que me resultaba misteriosa,

intrincada, similar a un secreto. Mientras la noche seguía

su curso frente a mi ventana creo que te dije que regresáramos,

que esa caminata tardía me cansaba. Es verdad que una paz inicial

nos hermanaba, pero todas las cosas, si no tienen pronto resultado,

cansan. Sabía que algo deseabas mostrarme y quise rechazarlo.

Resultó tarde. De pronto me vi metida entre unos pinos frondosos

oliendo el aroma del bosque. Me pediste que nos internáramos

más bajo la espesa arboleda. Hubo un momento de oscuridad total

y sentí miedo, un miedo infantil de perdernos en el bosque

como en los cuentos de niños. Pero, al instante un resplandor

diminuto zigzagueaba por los troncos. Avanzaba al unísono,

disgregado y creciente. Y antes que tuviera tiempo para pensar miles

de lucecitas brillantes nos estaban envolviendo. Se paraban en los

hombros, en el pelo, en las orejas y sí extendíamos

las manos las llenaban de luminosidad. Yo nunca había visto

una luciérnaga. Ver cientos de ellas danzar en el espacio me

produjo una emoción incontenible. Las veía palpitar

de vida, dilatarse y retraerse como si quisieran decirme algo. No

sé cuánto tiempo estuvimos allí, en silencio,

convertidos fugazmente en dos estatuas fosforecentes que se mezclaban

con la naturaleza nocturna. Desde aquí veo que fue un chispazo

en el tiempo, una ínfima parte de la secuencia, y sin embargo,

tuvo la virtud de anonadarme para siempre. Como anonadado estoy ahora

sintiendo que todo esto es absurdo. Nada nuevo me dirías. Un

simple retroceso, pero no soporto lo injusto. Y debo reconocer con

hidalguía que tu muerte me resulta sin sentido. Si al menos

hubiera sido de algo natural, de vejez, de cansancio o hasta como

suicida en un momento depresivo, lo entendería mejor. Pero

así, chocando contra un simple poste de alumbrado, se me antoja

pueril. Y, aunque te parezca de antología, otra forma alternativa

de iluminismo personal, yo supe que te morías. Claro que lo

supe recién, porque anoche viví tu muerte con tal precisión

que me llega a doler cuando lo asocio. A la hora que te arrojaban

la piedra contra el parabrisas y perdías el control de la existencia,

yo me abría hacia la berma. Venía por la carretera y

dos focos de luz me enceguecieron. Apenas tuve tiempo de esquivar

el golpe. Puede parecer un hecho casual, una simple analogía

que quiero subliminar, pero bien sabes que no es así. Como

no fue el azar que el año pasado te detuvieras en el camino

y llevaras a la misma familia que, meses antes, yo había recogido

en el mismo lugar, a horas similares y con el mismo destino. Como

si fuera poco nuestros automóviles eran idénticos. Ellos

te narraron como fábula el encuentro anterior, cómo

los trasladé, de qué conversamos y del billete escondido

en el libro que les regalé. Cuando nos encontramos lo primero

que hiciste fue abrazarme. Yo no entendía. Nos preguntábamos

si el azar existía, si las cosas cada ciertos períodos

tendían a repetirse y toda la vida no fuera otra cosa que sucesos

análogos en tiempos distintos. Sabíamos que en el fondo

no era así. Queríamos creerlo, creer que la casualidad

era un truco del destino para conformarnos, pero la realidad siempre

nos jugó malas pasadas. Como esa luminosidad inusual y pequeñita

que me despertó de madrugada a fines de Enero. Yo estaba en

el sur, tres días encerrado en medio de araucarias. Allá

me llevaste como incitándome a vivir. Desde aquí veo

a esa luciérnaga solitaria al lado de mis zapatos. Te costó

creerme cuando regresé y te dije que se había disipado

lentamente por unos pasillos. Que sólo yo la vi durante la

noche. Lo sobrenatural se volvía cotidiano y nos escrutamos

con medido escepticismo, sabiendo que un anhelo oculto viajaba con

nosotros hacía algún sitio. A este sitio, tal vez. A

esta ventana que porfiadamente sigue reproduciendo escenas de la vida

real como si soñara. Por eso me pareció muy pronto al

comienzo. Está demasiado encima tu viaje al infinito. El teléfono

sigue sonando para decirme que has muerto, pero yo estoy contigo en

este recuento cinematográfico que avanza autónomo por

la ventana. Desde el edificio de enfrente miramos hacia arriba. Levanto

el teléfono y contesto. Cualquier cosa, que cómo o algo

similar. En eso estoy cuando percibo que el día ha transcurrido

y la noche se ha adueñado del espacio. Que otra luciérnaga

extraviada se golpea con suavidad en los cristales y una estela de

luz se va diluyendo entre las sombras. Intento desviar la atención,

pero no puedo. Aunque procure ser un truco del destino la casualidad

se obstina. Está de nuevo aquí, hasta después

de tu muerte.

Tenía mi mundo

A Vania y

Andrés, cuando medían la vida con ojos de niños...-

He gateado como todos los niños. A los ocho meses gateaba.

A los dos años seguí gateando, pero hice algo extraño.

Bueno, no tan extraño en realidad: me alzaba en cuatro manos

manteniendo los brazos y las piernas rígidas. De esta forma

las cosas que me rodeaban tenían otra perspectiva. En apariencia

lo que explico es complicado. Yo vivía en esa posición.

Para mí cada figura poseía su propio significado, aunque

también en ese entonces los objetos y los seres los veía

diferentes. Mi padre era un par de piernas bajo un par de pantalones.

Al escuchar su voz las piernas se movían, luego la voz provenía

de sus piernas. Su cabeza eran dos piernas y como yo no divisaba más

allá de las rodillas suponía que un cuerpo comenzaba

en los zapatos y terminaba en las rodillas. Así y todo entendía

las cosas con facilidad. No era complejo tener mi mundo. Los muebles

estaban al revés, pero al revés era lo cierto. Una puerta

se abría desde abajo. No conocía las ventanas ni imaginaba

que se espiaba a la gente tras una cortina. Vivir así no era

costumbre ni tampoco un hábito: simplemente el mundo era de

ese modo y hasta hoy no logro responderme con exactitud por qué

un día cambié de posición. Yo era feliz. Mejor

dicho, nunca cuestioné la felicidad ni me compliqué

respecto del entorno. Teniendo un ángulo de visión limitado

todo era sencillo. A nadie vi un rostro enojado y al escuchar palabras

agresivas no sabía que llevaban una finalidad. Por lo demás

mi idea de rostro estaba asociada a un par de piernas y éstas

mantenían siempre idéntica posición. De ahí

que en nada variaba mi forma de escuchar. Hoy sé la relación

que existe entre un rostro alterado y las palabras. Puedo asegurar

que nada tiene de agradable.

Yo sabía que la gente me consideraba un niño raro.

Lo descubrí cuando una vecina le comentaba a mi madre mi supuesta

anormalidad. Le insistía que debía mantenerme en pie,

porque tres años en el piso eran excesivos. Mi madre contestaba

confundida sin saber qué hacer. Insistía en levantarme

y de inmediato yo retomaba mi posición habitual.

Lo cierto es que las buenas intenciones de mi madre no prosperaban.

Incluso recuerdo que inicialmente no fui motivo de exagerada preocupación.

Además, la generalidad de las guaguas se arrastran antes de

caminar. Si me erguían sentía extraños mareos.

Todo daba vueltas de manera vertiginosa. Hasta mi propio cuerpo se

me antojaba una pelota girando interminable. Al final me quedaba quieto

sobre el suelo y sólo allí podía reconocerme.

En esas circunstancias mis padres tomaron medidas extremas. Decidieron

amarrarme un par de veces a la cuna para que me acostumbrara. Fue

peor. Ya tenía cinco años y para no vomitar cerraba

con fuerza los ojos. Nada ni nadie me hacía abrirlos hasta

que el cansancio me vencía y terminaba durmiendo.

Pero, era obvio que aquella situación no sería eterna.

Erguirme contra mi voluntad sirvió a quienes deseaban convertirme

en ser normal. En esos lapsos que pasaban como torbellinos se asomaron

los verdaderos rostros de mis padres, o al menos los aceptados por

la mayoría. Al comienzo me asustaron y rápidamente apretaba

los párpados tratando de olvidarlos. Claro está que

esa experiencia era el preanuncio del cambio absoluto. Para un niño

que ignora bocas y pupilas verlas súbitamente era peor que

una pesadilla.

Un día desperté mirando el techo de la casa. Hasta

ese entonces dormía boca abajo y debo reconocer que así

aprendí a ver algunas cosas enteras. El gato por ejemplo, o

los pajaritos que se posaban a mi lado cuando me sacaban al patio

a tomar el sol. Conocía mejor que nadie a los insectos y me

entretenía por horas observando sus trabajos. En fin, había

tanto a mi alrededor que todo parecía mío.

Pero, un día tenía que despertar boca arriba admirado

del techo de mi pieza. También vi pajaritos: eran de papel

y colgaban de unos hilos.

Fue en ese momento que entró un hombre trayendo en la parte

superior una cabeza. Me miró complacido. Me nombró sonriendo

y supe en ese instante que recién nacía.

Un raro movimiento interior

Empezó a nombrarlo despacito, suavemente, casi como un murmullo.

Había despertado como todos los días: de espaldas en

su cama, la mirada posándose en los vericuetos del techo y

en las intrincadas figuras del papel decomural en las paredes. El

proceso habitual era abrir los párpados y escuchar simultáneamente

el trino de los gorriones. Eso era normal. El parque frente a su casa

estaba repleto de pájaros, los árboles llenos de nidos

y podían divisarse los rasantes vuelos sobre las hojas. Se

trataba, entonces, de un día como todos. Sin embargo, un raro

movimiento interior a la altura del pecho lo había sobresaltado.

Fue una sensación indescriptible, tenue y persistente que parecía

tocarle el corazón. Como si fuera algo pasajero trató

de restarle importancia. Encendió el radio como cada mañana,

abrió las ventanas, aspiró la brisa helada, pero estaba

escrito que esa percepción inusual no lo dejaría en

paz. Percibió que esa extraña sensación tenía

la virtud de iluminarlo por dentro, dimensionándole la materia

como algo inconsistente. Presintió que si seguía el

impulso inicial podía traspasar las barreras de lo tangible,

que podría salir a la calle sin hacerlo, pasar entremedio de

los árboles como si volara y visualizar a su alrededor bandadas

de gorriones con rumbo desconocido. Si esa interna pulsación

venía cerraba los ojos y se transportaba, sobre todo a esa

hora en que la ciudad estaba quieta, cuando nadie atravesaba las calles

todavía y las luces del alumbrado público apenas se

van extinguiendo con la claridad del amanecer. Presumía que

ese mimetismo espacial le otorgaría esa libertad indefinible

que va siempre más allá de las palabras. En ese estado

procuró trasladarse fuera de su habitación cuando vio

por la ventana que dos palomas revoloteaban cerca de la torre de la

iglesia. Supo que el peso de lo material luchaba todavía por

reducirlo a su cuerpo, a su circunstancia inmediata, al tiempo que

todo lo maneja. Sin embargo, con sutil insistencia algo se movía

bordeándole el corazón y un leve ensanchamiento de la

respiración lo aguijoneaba. Se levantó como si de momento

desechara esa presión que tendía a tornarse permanente

y que no entendía. Bajo la ducha se frotó el pecho con

firmeza comprobando que el calor era interno. Esa presión viva

e independiente de su voluntad se asociaba al calor concentrado en

un punto impreciso de su corazón. Luego se asomó a la

calle. Al despertar estaba seguro que el cielo se hallaba nublado,

incluso lo reafirmó recordando las dos palomas blancas recortadas

nítidamente bajo las nubes oscuras. No obstante, la mañana

se presentaba límpida, transparente, con demasiada luminosidad

para los meses de invierno. Como todos los días esperó

el bus en la esquina. A esa hora la gente ya empezaba a circular y

los vehículos pasaban raudos hacia el centro. Miró el

reloj del campanario y pensó que era posible irse a pie. El

día lo invitaba, además tuvo una súbita necesidad

de observar cada cosa como si la viera por primera vez. Inicialmente

no se percató que lo miraban con curiosidad, aunque cuando

sus ojos se cruzaban con los de un transeúnte notaba un dejo

de extrañeza en sus pupilas. Pero, el día era hermoso,

los pájaros llenaban el espacio como si se concentraran todos

los trinos del mundo a su paso. Qué podía importar que

alguien lo escrutara con un sesgo de ironía. Contó las

casas, los árboles, los rosales brillando en la alameda. Mentalmente

repasó la arquitectura en el trayecto. Nunca se había

percatado de sus formas coloniales, de las mansiones de comienzos

de siglo, de la iglesia construida con ladrillos. Al llegar al puente

constató que había caminado más de quince cuadras

sin notarlo. Se volvió para reconstituir el trayecto. La presión

y el calor seguían vivos. Un asombro fugaz lo recorrió

entero. Vio que detrás la ciudad era gris, que tenía

la cadencia habitual de los inviernos y que nadie miraba el cielo,

los árboles ni los pájaros. Además, todo el mundo

vestía como suele hacerlo en la estación. El recién

se percataba de su desnudez. Una pesadumbre incontrolable tan fugaz

como su asombro lo envolvió breves segundos. Giró sobre

sí mismo y se dispuso a cruzar el puente. Hacia adelante la

claridad seguía su ritmo particular. La belleza del día

se ababa como algo enigmático que sólo cumplía

la misión de atraerlo. La ciudad lo llamaba y él pasaba

el puente como si volara. Recordó que cierta música

lo transportaba, en cambio aquí la música no existía.

Era toda la vida una sinfonía y él se sentía

feliz avanzando. Al llegar a la plaza se arrodilló para ver

de cerca las flores y aspirar el aroma del pasto. Tocó la áspera

textura de una palmera y por primera vez notó que una figura

empezaba a formarse en su cabeza. La presión subía hasta

sus sienes y se estacionaba como si intentara hablarle. La figura

era algo difuso intentando diseñar una forma, delineando sus

contornos para que la comprendiera. Sin saber cómo empezó

a nombrar esa figura, suavemente, como un murmullo. Cristo, dijo despacito.

Cristo, repitió temblando. Ahora avanzaba lentamente, sin apuro.

Se sentó en un banco de la plaza y miró el par de cisnes

que nadaban en el estanque. Les sonrió sin mover un músculo

de la cara. Los cisnes se detuvieron devolviéndole la sonrisa.

Se sintió incómodo, nervioso, como si estuviera develando

un secreto inconfesable. Cada vez que miraba hacia atrás, que

repasaba el trayecto recorrido, se estremecía con la fealdad

del mundo rutinario. Las casas oscuras, las gentes grises y opacas

caminando hacia ningún sitio. Avanzaban en círculos

y en la infinitud del espacio se le antojaba que giraban eternos como

el perro que jamás se morderá la cola. Una especie de

tristeza inmanejable lo inundó entero. Lloró. Lloró

de dolor al ver a la misma limosnera de cada día. La misma

boca desdentada con su simulacro de mueca agradecida. Idénticos

embaucadores se estacionaban frente a algunos edificios esperando

a los incautos. Y por todos lados se voceaban las reiteradas noticias

semanales. A un costado de la iglesia un anciano dormitaba su acostumbrada

borrachera. Desde una clandestina calle lateral le llegó el

inconfundible aroma de un prostíbulo barato. Sintió

que la figura crecía en su cabeza. Por sus labios incontrolables

la palabra se asomaba como si tuviera consistencia. Cristo, decía.

Cristo, exclamaba. Su exclamación, poco a poco, se fue transformando

en una especie de alarido. Su grito desesperado asustaba. El creciente

gentío se arremolinaba a cierta distancia rodeándolo

en círculos concéntricos. Una mezcla de compasión,

lástima y temor cruzaba los rostros de los transeúntes.

El gritaba sin medida, mientras sus pupilas irradiaban una luminosidad

indescriptible. Alguien asociaba ese brillo impropio a la locura.

No pasó mucho rato para que se lo llevaran. Un carro policial

se detuvo a un costado de la plaza. Bajaron raudos y lo amenazaron.

No era necesario. El bajó el tono de la voz, agachó

la cabeza y caminó con ellos. Lo dejaron en el sanatorio. Allí

está ahora desde hace meses. A nadie asusta y nadie lo escucha

mucho tiempo. A veces recuerda un raro movimiento interior a la altura

del pecho. Pero, es incapaz de dilucidar de qué se trata. Ya

no siente esa presión y el calor simultáneos que lo

iluminaban internamente. De vez en cuando se ve flotando entre los

árboles como si fuera un gorrión que va y viene hacia

su nido. La mayor parte del día, sin embargo, lo ocupa en nombrarlo

despacito, suavemente, casi como un murmullo.

El puente

Todos los días realizaba idéntico trayecto. Por lo

mismo, cada día veía la estructura de ese puente de

madera, antiguo y endeble alzándose varios metros sobre la

carretera. Desde el ángulo de la ventanilla del bus no era

posible percibir hacia dónde conducía. Uno podía

imaginar que al otro lado había cualquier cosa. Y podía

hacerlo porque detrás de los primeros escalones que conducían

a la parte alta del puente se alzaba, a su vez, un muro de concreto.

Es decir, uno visualizaba el comienzo, los siete u ocho escalones

iniciales, su primer vértice superior y después nada.

Durante un tiempo que no puedo precisar controlé siempre mi

curiosidad. La pasada del bus frente al puente formaba parte de mi

rutina diaria. En ocasiones me entretenía suponiendo qué

había al final de su estructura, qué cosas podrían

percibirse desde arriba. A veces me aferraba a un par de ideas persistentes:

al otro lado existían ruinas indígenas del período

de la conquista o un cementerio carcomido por los años evidenciando

las últimas ruinas de sus mausoleos. Sólo en una ocasión

estuve a punto de descifrar su misterio. Un día otoñal

bajé del bus dispuesto a subir los escalones. Para mi desgracia

el sector se hallaba acordonado. Alguien ilustre cruzaba el puente

en ese momento. Desde esa vez seguí con mi costumbre de desatar

libremente la fantasía. No puedo precisar cuánto tiempo

ha transcurrido desde entonces. Lo que sí me consta es que

se trata de un lapso definitivamente largo. Diría que casi

toda una vida. Por eso, presintiendo que si no lo hacía ahora

no lo haría nunca, me he decidido. Hoy he bajado con lentitud

del bus y he procurado subir los viejos escalones de madera. Anoche,

es preciso decirlo, soñé con este instante. Soñé

que llovía delicadamente como ahora llueve. Me veía

subir con paso cansado los pocos escalones que quedaban de lo que

por años fuera un puente de madera y que ahora, al igual que

en el sueño, vanamente intentaba recordar.

Nos amamos en septiembre

A Jorge Montealegre,

por una historia parecida... -

Me cuesta imaginar que lo ocurrido con Fernanda pudiera haber tenido

otro final. Y me cuesta porque a esas alturas de la vida todo era

confuso. Los hechos se sucedían de manera tan azarosa que analizarlos

de un modo significaba contraponerlos de inmediato a una realidad

que sacudía diferente. Yo tenía dieciocho años

y podría pensarse que la existencia se abría pletórica,

que transitar hacia el futuro era asumir los sueños, los que

me acosaban en los pasillos de la universidad mientras leía

un texto de metafísica en vez de estudiar ecuaciones o sumas

algebraicas. Hasta la semana anterior al reencuentro con Fernanda

todavía era posible suponer que mi condición de poeta

tendría cabida en el mundo circundante. Porque más allá

del azar situándome en la historia y a tener ese ineludible

compromiso con una causa difusa que entendía a medias, la poesía,

seguía siendo mi bastión, la cuota de valor que podía

derrotar al tiempo y permanecer en los demás por sobre ese

ruido incesante de balazos y persecuciones. Hasta la semana anterior

yo me encontraba en casa de Martín. Desde hacía un año

me había cobijado por ese innato sentido de la fraternidad,

el mismo que lo acercaba más a la gente que a la filosofía,

que lo realzaba como pensador callejero aunque dictara una cátedra

universitaria. Es cierto que dormía en el sillón del

living, pero me sentía a gusto. Nadie me molestaba y yo procuraba

no incomodar con mi presencia. A menudo alargábamos las veladas

hablando de Dios, de la esperanza, del justo destino de los hombres

y que siempre habría algo más que llenarse el vientre

y desaguar cada día la vejiga. Martín era una especie

de hermano mayor, como el padre que no tuve y que remotamente se asomaba

en la memoria cuando me sentía solo y desorientado deambulaba

por las calles buscando el sitio amigo donde pasar la noche. Por eso

mi predilección por Martín y su familia no era una cuestión

circunstancial. Era mucho más que pasar los días en

su hogar, comer juntos, sentarnos en el patio al atardecer y tomarnos

una cerveza. No recuerdo después momentos tan plenos como los

vividos en esa casa rodeada de palmeras y jardines repletos de flores

que rara vez pude precisar. Allí estaba un poco el tiempo que

se iba y el que venía. Entrecruzados en un borde de la historia

tratábamos de descifrar al país, dentro de un espacio

que cambiaba vertiginosamente. Por ahí pasaban a diario las

relaciones humanas, la música, la poesía. En más

de una ocasión me he preguntado en estos años si esa

existencia era normal, si cabía dentro de los parámetros

de la vida común y corriente. Es posible, pero en la balanza

queda un gusto amargo que aún no he logrado dilucidar. Lo real

es que en la casa de Martín había encontrado ganas de

vivir y eso iba más allá que el simple alojamiento.

Era la casa de los sueños, y no porque todo fuera evanescente

y un mero soplido existencial pudiera borrarla del espacio. Nada de

eso. Era la casa de los sueños comunes y si mi pequeño

sueño personal era aceptado en ese sueño familiar no

tenía más remedio que sentirme feliz y agradecido. Un

año cumplía en Septiembre en esa casa y como irónica

paradoja se trataba de un Septiembre diferente. Uno no asocia demasiado

las fechas, salvo si un hecho sacude. Entonces se busca en la pared

un calendario, aunque más tarde se olvide el día, pero

no el suceso. Un año cumplía aquella mañana en

que la historia se reducía a unas pocas horas. De pronto el

mundo estaba loco y las radios desconcertaban. Ruido ensordecedor

de helicópteros y disparos provenientes de lugares que sólo

podían suponerse. Al mediodía ya nadie andaba por las

calles. Me asomé a la puerta para divisar apenas un escuálido

perro husmeando las paredes de la esquina. A lo lejos una sirena surcaba

el aire como un aviso. Inesperadamente me quedaba sólo en esa

enorme casa sin poder salir, encerrado conmigo mismo, descorriendo

a ratos las cortinas para apresurar la llegada de alguien, de Martín,

de Marcela o de cualquiera. Pero, no ocurrió. Ni ese día

ni lo días que siguieron. Solía consolarme pensando

que vendrían cuando menos lo imaginara y que las cosas seguirían

su curso. Pero, al quinto día supe que nadie de la familia

regresaría. Traté de no hacer demasiadas conjeturas

y asumí la idea de no verlos por un lapso prolongado. Después

me atreví a salir al encuentro de la realidad, aunque el encierro

fuera parte de una realidad que no me había recogido. Anduve

por calles que casi no recuerdo observando las paredes todavía

pintadas con consignas, los pocos automóviles circulando apresurados

y respiré ese aroma de miedo que podía palparse en el

aire como algo denso cubriendo la ciudad. A la vuelta de una esquina

la encontré a boca de jarro. Allí estaba tensa y erguida,

simulando contemplar una vitrina. Fernanda lucía igual de bella

llenando el espacio con su presencia dulce y atrayente. De nuevo me

cautivaba su hermosura natural y esa mirada suave que siempre parecía

estar acariciando. Era increíble tenerla ahí, al alcance

de la mano. Bastaba estirar los dedos y podía tocarla, aspirar

otra vez la tersura de su piel que por semanas me había perseguido,

desde la primera vez que la vi ensimismada escrutando el cielo apoyada

en un monolito del parque universitario. Allí nació

mi ingenua insinuación varonil y su respuesta tímida