Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Jorge Marchant Lazcano | Autores |

LAS VOCES VIENEN DE TU IMAGINACIÓN.

Por Jorge Marchant Lazcano.

18 de Julio de 2017

.. .. .. .. ..

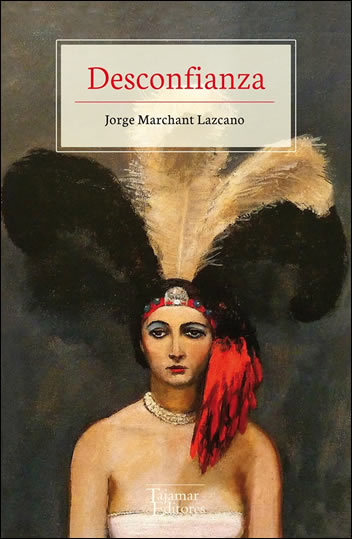

Una reflexión sobre las grandes actrices chilenas en la presentación de “Desconfianza”, mi nueva novela.

Como mi nueva novela “Desconfianza” habla de actrices, actrices viejas, quiero olvidarme por un momento de mis personajes ficticios, y enfocarme levemente en algunas de las originales, las que marcaron mi vida.

Debo haber tenido unos 6 años cuando fui por primera vez al teatro. Es un recuerdo vago pero al mismo tiempo preciso. Sucedió en el Teatro Italia en la calle Bilbao. Vivíamos a pocas cuadras. No sé cómo se habrán dado las circunstancias para que acudiéramos, lo cierto es que, acompañando a una empleada llamada Herminia, fuimos a ver un radioteatro de Moya Grau, teatralizado. Se llamaba “La noche del cobarde” que muchísimos años después, Moya Grau convirtió en teleserie con la actuación protagónica de Jael Unger.

Lo único que recuerdo de aquella matiné o vermut, son telones de papel pintado, algo que tiene que haber llamado mucho mi atención porque se sobrepone a la historia y los actores. Al año siguiente nos cambiamos a Las Condes y quedamos muy distantes del circuito de los teatros. A medida del breve paso del tiempo fui dándome cuenta que lo que provocaba mayor interés en mí, estaba relacionado con las fantasías de la narración. O más bien eso lo comprendí después. Los radioteatros, los programas radiales de aventuras, suspenso o romance, las revistas como el Peneca, el Billiken, el OK, el Ecran y aquellas maravillosas entregas en monitos que venían desde México. Los libros de la Colección Robin Hood. En aquellas narrativas encontraba mi propia aproximación al mundo. Después vendría el cine al cual mi padre me llevó desde bastante chico.

Y de pronto, alrededor de los 10 años, se instala en mi vida el teatro, como un ejercicio de continuidad de aquel radioteatro que me había emocionado con sus muros de papel pintado.

No fue cualquier cosa. Fue un evento mayor. Habían estrenado en el centro una “comedia musical”, algo que al parecer hacía reír, pero también incluía canciones, hasta con orquesta incluida. Fue el tío Dionisio Valpuesta, quien nos invitó junto a mi abuela materna y su futura señora, hermana menor de mi madre. ¿Por qué me eligieron a mí? Tal vez porque era el nieto y sobrino mayor. Allí estaba yo de vuelta a las canchas, en la platea del Camilo Henríquez, descubriendo a tres mujeres que no saldrían más de mi vida: Ana González, Carmen Barros, Silvia Piñeiro.

De Ana González tenía referencias porque la escuchaba por la Radio como la popular y graciosa Desideria. Carmen Barros, Marianela, emocionaba con su preciosa voz a mi abuelo Lazcano antes de que muriera en 1956. De Silvia Piñeiro no sabía nada. Pero allí estaban, cada una en su rol prodigioso, inolvidables. Eran las intérpretes perfectas: nadie nunca había cantado –especialmente la Carmela de San Rosendo– a la emocionalidad de un niño entrando en la adolescencia. Me imagino que lo mismo debió sucederle a algún niño norteamericano en 1956 cuando lo llevaron en Broadway a ver “My Fair Lady”.

Aquello se convirtió en la primera experiencia de aprendizaje humanista. Cuanto mejor habría sido que nos llevaran del colegio a ver esas historias musicales, a que nos enseñaran algo tan inútil como parecía ser la física o la química. Extremista como comenzaba a ser, quizás por eso jamás me interesaron los deportes ni la adolescencia alocada y juguetona. Para mí no había como las butacas de los teatros. Mi destino estaría trazado por esas deliciosas pergoleras, esa apremiante Laurita Larraín, esa figura maravillosa e inconfundible que me hablaba del Campo Bueno, de ese San Rosendo donde nunca pasa ná, aunque después ella supiera que es sencillito hablar en bonito.

El creador de toda esta hazaña era un hombre que se llamaba Eugenio Guzmán y de quien me convertiría en amigo tres décadas después. Incluso dirigiría un espectáculo que hicimos con Shlomit Baytelman. Probablemente yo ni sabía que aquel mismo hombre dirigía “Romeo y Julieta”, la primera obra de Shakespeare que vi solo, en el Antonio Varas, al cabo de algún tiempo, iniciando mi peregrinaje por las grandes salas y las grandes compañías universitarias, en su época de oro. Nadie nunca como aquella generación tuvo la oportunidad de ver tan buen teatro en el finis terrae, como si estuviéramos en el centro del mundo.

Pocos años después estaba sentado muy cerca del escenario del Antonio Varas, otra vez solo, deslumbrado con Marés González que me hablaba de heroísmo, arrogancia y misticismo en “Santa Juana”.

“Oigo voces que me dicen lo que hay que hacer – decía Juana -. Vienen de Dios.”

Alguien le replica: “Vienen de tu imaginación”, a lo que Juana responde: “Cierto. Así es como las órdenes de Dios llegan a nuestro conocimiento.”

La imaginación entonces lo era todo. Mi intuición no estaba tan equivocada. Mucho más relevante que las pedestres clases de religión. Pero los curas no tenían la labia de Bernard Shaw. Las luces descienden en el escenario del Antonio Varas después de una impresionante escena de “Santa Juana”. Hay al menos 20 personajes. En la oscuridad, los actores se desplazan fuera de escena y el rumor pesado de esas telas, de esos mantones y trajes arrastrándose sobre el piso me colman de una sensación eléctrica que jamás olvidaré. Marca un antes y un después.

Yo debí estudiar teatro. Fui un cobarde al no hacerlo. El teatro nos hacía imaginar, nos enseñaba a través de los sueños. Si Dios daba órdenes, así nos tendría que llegar su conocimiento.

En el mismo Antonio Varas aprendí también de la chilenidad. En esos años, uno no sabía muy bien lo que podía ser eso. No habíamos participado de ninguna guerra como los pueblos europeos, vivíamos en esa monotonía casi provinciana que era Chile, pero allí estaban los que se preparaban para hablarnos del futuro. Víctor Jara dirigiendo esa comedia deliciosa de Alejandro Sieveking, “La remolienda”, y dos mujeres briosas en la escena: Bélgica Castro y Carmen Bunster. Representaban a dos simples mujeres campesinas hablando lo que parecía ser cierto lenguaje chileno: guaso descosío, ¿querís que te rompa la jeta a patás?, a mí no me hacís lesa con tu cara e pancutra. Pero había tal humanidad en esas putas ingenuas, Kerry Keller, Sonia Mena, Claudia Paz, y en esa madre que bajaba del cerro para casar a sus hijos, que todo se convertía en un mundo nuevo y noble para quienes crecíamos en las ciudades en medio de las convenciones sociales. Un mundo tan noble como esas trágicas carpas de los circos pobres que andaban por los barrios, como aquella de Tito Heiremans en “El tony chico”. Esa era la esencia del Chile más humano, más doliente, como no lo volveríamos a ver después del desgarro de la dictadura.

El teatro se vinculaba también con la literatura chilena de esos años. Y nuevamente era Bélgica Castro la heroína de “Coronación”, la violencia del derrumbe de un mundo que quedaba atrás, también dirigida por Eugenio Guzmán.

Mientras tanto, ejercicio de nostalgia en el viejo Teatro Ópera de la calle Huérfanos. Eran las últimas funciones de compañías profesionales de la vieja guardia. Rafael Frontaura y Pepe Rojas, Premios Nacionales, hacían “Los diez indiecitos” de Agata Christie, junto a una hermosa y elegante Malú Gatica. Malú acarreaba consigo un destello de estrella. Tal vez una de las máximas que tuvimos en nuestro pequeño universo. Así y todo se las ingenió para crecer en las tablas hasta llegar a convertirse en la década de los años 80 en la figura más conmovedora de un montaje de “Mama Rosa”. Pasó de las boites de México, a películas clase B en Hollywood, a ser una de las más respetadas actrices hacia el fin de sus días.

Pero volvamos al Antonio Varas porque nos queda otra figura ante la cual sacarse el sombrero. La vi inicialmente en un gran papel en una obra llamada “El Rehén”, sobre el drama de los irlandeses enfrentados al Reino Unido. Pero el momento más alto de Alicia Quiroga fue en “Marat-Sade” donde interpretó a la alienada que hacía a Charlotte Corday, la asesina de Marat en su tina, dirigida por el Marqués de Sade. Alicia tuvo grandes momentos en el Teatro de la Universidad de Chile: “Fulgor y muerte de Joaquín Murieta”, “El jardín de los cerezos”, con su impresionante histrionismo. Después, como Silvia Piñeiro, probó suerte como actriz empresaria o independiente, en comedias musicales, brillando, ya lo sabemos, como la Dulcinea de “El hombre de la Mancha”. Incluso le dio voz con música de Guillermo Riffo a nuestra Gabriela Mistral.

Alicia, como Silvia Piñeiro, como Carmen Barros, triunfaron en el teatro musical como no volvió a suceder en las décadas siguientes. Pasaron de grandes éxitos internacionales, a las espléndidas melodías de Francisco Flores del Campo.

Anita González, no ha habido en Chile otra actriz como ella, dejó también el viejo Teatro de la Católica para crear junto a Bélgica Castro el Teatro del Ángel, compañía que después del golpe del 73, prosiguió con la tarea que habían realizado los teatros universitarios. Montajes de altísimo nivel en donde Anita González deslumbraba con la soberbia de una vieja cabrona en “La profesión de la señora Warren” o Bélgica Castro como la grosera alcahueta de “La Celestina”.

Fue una época en que nuestras grandes actrices se fijaron en la memoria colectiva. Eran una fuerza adelantada. Con tal nivel de diversidad, de talento, de belleza, de compromiso. Allí estaban a la par, María Cánepa, Nelly Meruane, Violeta Vidaurre, Sara Astica, Kerry Keller, Diana Sanz. Llenaron de sueños y de rebeldías nuestras cabezas, a los privilegiados que tuvimos la suerte de encontrarnos con ellas, de saberlas nuestras en algunos de esos escenarios inolvidables.

Aunque las voces que le hablaban a Juana fueron decreciendo, llegamos a tener la certeza de que no venían de Dios. Quedó, sin embargo, la imaginación que no se acalla jamás. He proseguido fiel a esa primera revelación del mundo de la narración, cuando me impresionaron esos muros pintados de un radioteatro. Las fantasías invariablemente hacen mejores a los seres humanos. Y estas mujeres han sido las depositarias de un mundo inigualable, precioso, ¡qué sería de nosotros sin ellas!