Proyecto

Patrimonio - 2012 | index

| K. Ramone | Juan Mihovilovich

| Autores |

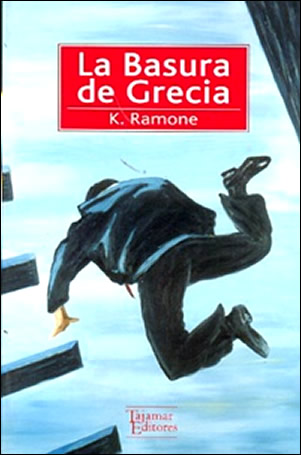

La Basura de Grecia

K.Ramone.

Novela. 187 páginas. Tajamar Editores. 2010

Juan Mihovilovich

.. .. .. .. .. .. .. .

“Algo acá es mentira, piensa. O no lo piensa, está cerca de pensarlo. O tal vez está lejos de pensarlo, aunque algo ahí es mentira. Sólo el aroma del perfume es cierto, piensa, y esto sí lo piensa.” (pág. 60)

Puede ser la historia sencilla de un padre que se convierte en parricida en los años 70; o la historia de un hijo que no conoce a su padre parricida y que vuela a Budapest en Hungría llevado por dos tíos exiliados, y aprende un lenguaje que nunca aprehende y olvida un idioma que jamás aprendió. Puede ser, además, la historia de un país delgado y escondido en el sur de un continente, si no fuera tan cursi la definición, y a través de esa cursilería un ex presidiario de ese país recupera un día su libertad con cero buena conducta, es decir, cumple la sanción penal en su integridad y el hijo, con quien jamás se encontrará, regresa al país desde el viejo continente, se entrecruzan (¿?) en alguna calle de Concepción -Barros Arana por ejemplo, o en alguno de esos túneles morados con la espalda encorvada donde al final o en la entrada (no se sabe) padre e hijo se mimetizan en un fraternal travesti que se degüella en plena calle-. O, por último, puede ser la historia de la no historia que subyace en la psiquis de un narrador que quiso ser omnisciente y se transforma en cómplice –a su pesar o ex profeso - no se sabe- de un asesinato generalizado, donde todos los parricidas de ese pequeño mundo alargado un día se asesinaron también a su pesar o ex profeso, con causa o sin ella, siendo merecedores de una condena que, ni el padre ni el hijo, pudieron entender. Y probablemente el tío o padre adoptivo, si pudiera.

En fin, y se podría seguir sumando y restando. Y se podría seguir incursionando en el brillante entramado de esta novela, aparentemente quieta, supuestamente inmóvil, donde lo que ocurre pareciera ocurrirnos a todos, a todos quienes transitamos por un espacio que no vemos, no sentimos ni llegamos un día a presentir. Ese espacio diminuto y alargado, oh maravilla de las intuiciones, se llama Chile (de Perogrullo). Pero, sería un craso error creer que se trata únicamente de un simple paisaje, de un paisito que se quedó a la vera del camino mirando con gesto de historia degollada cómo el tiempo pasaba por sobre las hogueras de un año cualquiera y se reconstruía ese lapso perdido a partir de un re-encantamiento con la democracia, con el salvavidas de plomo que alguna poderosa fuerza escondida y conocida por algunos, arrojó sobre la idea de país (arquetipo de un tercer mundo de películas europeas) para que éste recuperara su tradición republicana e hiciera de la reconstrucción (dentro de lo posible) el regreso del paraíso perdido.

La novela de K. Ramone potencia dos universos (o más de dos) que corren por vías paralelas y que sin embargo, resultan prácticamente indisolubles. Por un lado, el desarrollo de una historia individual o de un núcleo familiar disgregado, abortado, o de ese espacio de familia alternativa que se transforma en una suerte de rescate infantil desde donde un niño –León Padilla Martínez- asiste a la escenificación de una vida desarraigada, ajena, una imagen de la imagen que ve o que percibe y donde el idioma (esa barrera que une y que separa) le resultará a él y “sus padres adoptivos” una especie de conjuro y de condena. No serán lo que pudieron, ni pueden ser allá lo que olvidaron. Hasta que el destino, esa parábola extrema de la objetividad, los hará regresar al país de origen (¿?) y presentir en todo momento –al menos desde la perspectiva del adolescente León y luego del hombre Padilla Martínez- que la figura paterna cruza su temporalidad como un prenuncio del propio regreso. Y, por el otro, en una perspectiva más amplia quizás, pero igual de reducida o constreñida, hombres y mujeres se desenvuelven en ese supuesto nuevo país que renacerá de las cenizas todavía abrasivas y convertirá la pesadilla en sueño liberador luego de la re-conquista de una democracia idealizada.

Cualquier cosa tendría que ser mejor que una Dictadura, pero no es de eso –al menos no es de eso “exclusivamente”- de que trata el libro. No es de eso –se reitera- pero aquello atraviesa la espera, se inmiscuye en la literatura, hace trizas la vida política o la política resquebraja la vida soñada y el sueño venidero pareciera haber sido un contrasentido. ¿Lo es realmente? ¿Es que lo que la novela propone es únicamente el sin sentido de “hacer,” primero, la historia cuando lo que debe hacerse siempre y en todo lugar es “la” política? ¿Y quién hace una u otra cosa? ¿Y son sencillamente cosas, entelequias desligadas de la humanidad? ¿Y de qué humanidad nos habla esta novela tan certera en su profundidad y tan desgarrada en su intimidad? ¿No es acaso de la humanidad del pintor obrero húngaro, Mor Kisfaludy, ese anciano comunista –no viejo- que llegó a concluir que el enfrentamiento del capitalismo y el comunismo se reducían a un par de pinturas blancas o negras? Y que, en ese mismo orden, dedujo que en el negro sombrío podría pintarse todo lo nuevo y en el blanco radiante todo llegaría ser oscuro y tenebroso. Y que al final de sus días terminó sólo y perdido en una habitación con sus carnes hediendo a putrefacción mientras un policía “descubría” bajo el negro y blanco de las pinturas las imágenes (¿reales) de un río atravesando o partiendo en dos la ciudad de Budapest, (sic) mientras el recuerdo del viejo Mor se anidaba para siempre en la memoria de León, el niño que recibía de aquel un trozo de chocolate en cada visita hasta que los padres adoptivos –a quienes nunca llamó de ese modo y a quienes León les debe todo o casi nada de lo que terminó siendo…entiéndase como una acusación (doble sic)- le cerraron la puerta para siempre.

O, tal vez, esta novela sea la metáfora de la humanidad doliente y dolida sintetizada en “Lago Balatón” (pág. 76) poema que integra “1986 y otros poemas,” (ganador de un importante (¿?) premio nacional de León Padilla) y que, según el personaje narrador, rezuma una tristeza ridícula, y no obstante, es un canto a la posibilidad de vida extraterrestre (sobre lo que el narrador tiene absoluta certeza; una de las pocas en toda la novela) y que se traduce en que una voz sin cuerpo ni medida le dice a un niño que llora (quizás por miles de años frente a un lago intentando pescar renacuajos) que ingrese al lago y el niño lo hará sin dejar de llorar creyendo la orden de un amigo imaginario o un ángel de la guarda. Y continuará llorando hasta consumirse en otros niños que ve y que bebe hasta que termina mirando hacia el mundo terrestre cuando sabe que va a morir y sin saber, a su vez, que en la superficie está su reflejo de niño intentando pescar renacuajos en la patética y enorme poza de lágrimas… (sic a medias de este pasaje inolvidable)

O quizás –es lo más probable- esta novela no sea nada de lo anterior. Que, en suma, no sea otra cosa que nuestra propia imagen degradada y consumida en un tiempo que nos antoja difuso, concentrado al máximo por el propio lenguaje de un texto que nos reduce a la mínima expresión de lo que somos (o no somos ni queremos ser) y que bajo el pretexto de un circuito re-conocido por un autor que juega a ser el omnisciente que no es, trata de de entenderse a sí mismo premunido de un “sentir” que pretende ser objetivo y distante (“extraño” de extrañeza, a lo Camus) y que termina por envolvernos en ese universo múltiple y único, donde terminamos gesticulando junto al personaje como si su espejo, ese espejo del lago embebido de lágrimas, nos dibujara apenas desde el fondo de su entraña cenagosa y manoteáramos para preservarnos, sin saber de qué ni para qué.

Una gran novela, como esculpida con un buril, no sólo indispensable, como reza en su contraportada. También resulta obligatoria su relectura. Y como todo lo nuevo y provocador puede parecernos indigesta a primera vista, pero es sólo una ilusión óptica. Ella –la novela- se esparce soterrada y segura hacia nuestro interior como una luminosa y nueva corriente literaria que nos invita a navegar río arriba…como aferrándonos a una tabla de salvación en medio de tanta frivolidad ambiental.