Sobre “Símbolos Patrios” de José Molina

(Ediciones del Perro Negro, Santiago de Chile, 2012)

Por Leonardo Videla

. .. .. .. .. . ..

Hablar de la aldea y, así haciendo, poner en relieve la crisis de representación de la aldea: tal es la operación que afronta José Molina en su libro “Símbolos Patrios”. En tal sentido, la estrategia que despliega sobre el campo de las escrituras de su tiempo es especularmete simétrica a la intentada en su trabajo anterior: si es cierto que en “Juno Desierta” juzgó necesario transitar entre lenguas para aferrar el lenguaje (presuntamente) poliédrico de la cultura pop universal, tambien es cierto que hoy, ya saciado el afán japoturístico, nos entrega un libro arraigado en un territorio determinado y en sus símbolos. El repliegue —y utilizo el término en un sentido estratégico-militar— es sintomático de un nuevo prestigio que, de un tiempo a esta parte, ha venido ganando la poesía civil en lengua castellana, y tiene enormes consecuencias a la hora de constituir los rasgos del lector que tal poesía pretende inventar. Recuerdo que cuando José me regaló “Juno Desierta”, y a pesar de mi incapacidad para coger de inmediato las sutilezas en las que abunda tal libro (intertertextos, polisemias, paranomasias), no tardé mucho en comprender el tipo de aparato al cual estaba ingresando. Digamos que podía entrar en él de pie, con los ojos muy abiertos, sabiendo que allí había poemas cosmopolitanos y nada más, y que no obstante la dicción, que jugaba a defraudar la acentuación corriente mediante insistentes enjambements, eso no podía suponer una gran agresión.

El cuento cambia cuando el libro, desde el título y los paratextos, inicia cerrando las fronteras. País sitiado o zona de excepción: para seguir con la metáfora carrolliana, digamos que a “Símbolos Patrios” se ingresa después de comer algo para empequeñecerse, y encorvado, buscar a tientas un terreno estable donde hollar, detenerse y ver. Y esto, a pesar de que los versos, solidarizando con la respiración de la prosodia tradicional castellana, van cantando historias bien delimitadas en sus referencias: desde la endogamia clase-media del “little shakespeare” Gómez Bolaños, pasando por el “partido de partidos” en el estadio Azteca, y arribando a las infaltables narcofosas en poblados de Tamaulipas, los signos insisten en la representación de ese pan-mexicanismo que todos los sudacas llevamos dentro. Hasta aquí, digamos, hay comunicación. La dificultad comienza a vislumbrarse cuando se trata de comprender la necesidad (o sea, la única urgencia de las escrituras con consciencia) de realizar una operación de este tipo.

Me ahorraré la trivialidad de proferir que Molina apuesta a una suplantación iconoclasta de los tradicionales símbolos patrios: pajarracos y efemérides. Me ahorro la trivialidad de suponer que, de hecho, Molina apuesta a cualquier tipo de suplantación. Prefiero hablar, para no decir “fantasmas”, de las pérdidas que el libro denota desde sus primeras páginas. Por ejemplo :

pero hoy eres una niña huérfana

dice el hablante a un personaje de Televisa, o bien

ya no

se han ido

agrega al final de una balada a Don Ramón. El tono elegíaco se desgalga en girones que enguirnaldan la rudeza referencial:

mexicanos es una forma de decir

un cierto cerillo nos prendió las alas

y caímos de un paraíso apócrifo

a un valle de sombras

Aunque después de constatar la pérdida fuerza es preguntarse: ¿qué se ha perdido? Aquí, entonces, tal vez vale la pena comer de nuevo algo para recuperar estatura, encender un cerillo, incorporarse, respirar y aventurar la especulación: los que se han ido son los tipos de la troupe, los encargados del registro de la historia de los símbolos. Lo que se ha ido es la memoria, o con más seguridad: los operarios de un cierto tipo de memoria, los recordadores profesionales. No por nada el libro se abre con una serie de poemas que aluden a personajes del “Chavo del 8”, ese verdadero “paraíso apócrifo” de la representación televisiva que sirvió como ojo mágico a través del cual, por más de 20 años, 350 millones de espectadores iban enterándose de un claustrofóbico México, hecho a la medida del PRI. Pero llega un momento (el momento de la elegía) en que la crisis institucional trae consigo una crisis de la representación nacional. De modo que sin troupe, sin PRI, los actores-manifestantes están obligados a lanzarse a la calle para hacer la historia y buscar quien los re-presente:

imaginemos pura y simple

representación

¿habrá tiempo para el ensayo?

Una representación que, bien vienen sus acepciones, puede entenderse tanto en un sentido electoral como estético. Porque los que salen a la calle, los actores-manifestantes, los actantes, lo hacen para representar algo semejante a la historia, una simulación de ella:

mejor actuemos

dice Molina

salgamos a la calle con

la representación de los fusiles

para hacer como que matamos

y luego llorar como que de pena

para seguir como que parados

sobre un centro

que es sombra

Lejos los días del PRI, lejos los días de Televisa, los actantes necesitan con urgencia nuevos representantes, un Chavo de Nuestros Días que trance sus símbolos.

Vuelvo ahora a lo que decía más arriba, corroborándolo: Molina no juega en este libro a una suplantación de Símbolos, al reemplazo de un set (tradicional, aúlico, tonante) en favor de otro (posmo, irrisorio, vulgar). Molina nos habla sobre la aldea, cierto, pero sobre todo habla de los modos con que los antologadores de la realidad han pretendido representar tal aldea. Diría más, hablando en términos de teoría de la información: el interés del hablante parece puesto en el canal de transmisión y no en los extremos que emiten o recepcionan los mensajes. La pérdida que se deplora en este libro (y aquí hay que preguntarse en qué medida tal deploracion lleva tintes de sarcasmo) es aquella de un canal sin ruido por donde fluyan los mensajes de un México que ha debido salir a las calles para buscar la nueva troupe que lo registre.

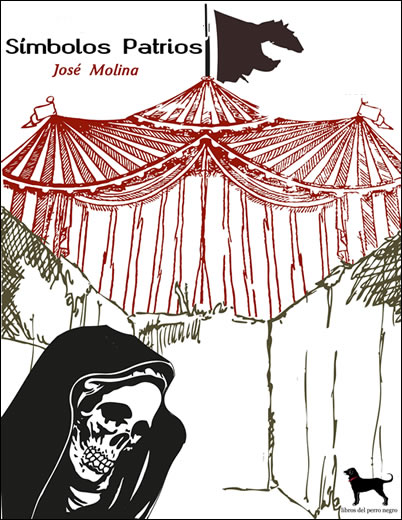

Y quizás el libro pretende ser metáfora, justamente, de un nuevo tipo de registro que podría pretenderse para un grupo de actores sin set ni estudio de televisión ni, mucho menos, representantes. Construido mediante versos que son frágiles estacas de una carpa de circo, el arte del poeta parece haber anclado (al final de la curva Juno Desierta-Rápame-Símbolos Patrios) en la certeza de que no es necesario hacer poemas con todas las de la ley, que “los ríos enfáticos”, al decir de Saint-John Perse, no son los canales de transmisión más apropiados para el vagabundeo de la época, y que en cambio basta levantar tenues tiendas, bosquejar apenas la maqueta de la casa del espíritu, para de ese modo dejarnos “sentenciados a la brevedad / de historias vagabundas”, qué es justamente en lo que estamos desde el momento que nadie más se interesa en hacer la crónica de México y, por qué no decirlo, de ningún país de América.