Pedagogos

Joaquín Trujillo Silva

Ciudad de las Ideas, Enero 2012

http://ciudadideas.blogspot.com/

.. .. .. .. .. .. ...

Entre las muchas distinciones ensayadas para entender a las grandes mentes que han dilatado nuestra percepción, hay una que a menudo implícita o explícitamente tenemos a la vista, pero que cierta pose desdeña con harta facilidad. Se trata de esa que distingue entre aquellas mentes que se dan a entender, que hacen un notorio y acaso natural esfuerzo por lograrlo, y aquellas otras que, a veces legítimamente, se contentan con hacer notar sus puntos sin agotarse en constatar si han sido anotados por su entorno. Es decir, se trata en suma de, por un lado, las mentes pedagógicas y, por el otro, las indiferentes a este pedimento.

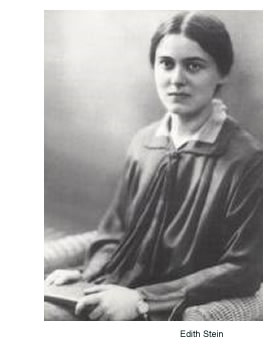

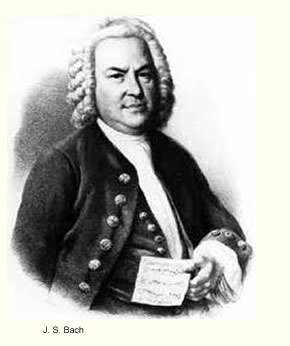

Todos los grandes profetas de las grandes religiones o sabidurías fueron además portentosos pedagogos. Lo fueron Cristo, Buda, Mahoma y Zoroastro. Lo fueron Sócrates y Aristóteles. Lutero lo fue, como lo fueron Lessing, Schiller y especialmente Goethe. Los enciclopedistas franceses, y el solitario Jovellanos. Lo fue tanto Marx, como el didáctico Brecht. Bach fue un pedagogo de pedagogos en vida y —en la muerte— gracias a muchas de sus obras. El clavecín bien temperado es un ejemplo de la alta asignatura alcanzada por una manualística procedimental ideada para un instrumento entonces tan artificial. Las novelas de Balzac, Austen, Dickens y Víctor Hugo han sido obras de la más fina instrucción  sociológica. Pero no es Joyce un pedagogo, ni lo es Virginia Woolf. No lo fue Hegel en sus momentos esotéricos, Rimbaud y Celan. No lo fue Wittgenstein, al menos no con la misma fuerza y preocupación que los anteriores. No lo fue Andy Warhol ni John Cage. pero sí Ezra Pound, en muchos de sus cantos por difíciles que sean, T.S. Eliot, con sus notas al pie que lo explicitaron y condenaron bajo una definición apresurada, Edith Stein como archivista de Husserl, profesora de tomismo y fenomenología; lo fue Arnold Schönberg con su escuela y su no-discípulo Hanns Eisler. Como la Cordelia del King Lear de Shakespeare, quienes carecen de pedagogía a veces adolecen de un exceso de genio. De ahí su incapacidad para explicitarse, para convencer e incluso para el fraseo. En cambio, el loco bufón de Lear, en su desparpajo, es capaz de convencer y domesticar a su errático amo.

sociológica. Pero no es Joyce un pedagogo, ni lo es Virginia Woolf. No lo fue Hegel en sus momentos esotéricos, Rimbaud y Celan. No lo fue Wittgenstein, al menos no con la misma fuerza y preocupación que los anteriores. No lo fue Andy Warhol ni John Cage. pero sí Ezra Pound, en muchos de sus cantos por difíciles que sean, T.S. Eliot, con sus notas al pie que lo explicitaron y condenaron bajo una definición apresurada, Edith Stein como archivista de Husserl, profesora de tomismo y fenomenología; lo fue Arnold Schönberg con su escuela y su no-discípulo Hanns Eisler. Como la Cordelia del King Lear de Shakespeare, quienes carecen de pedagogía a veces adolecen de un exceso de genio. De ahí su incapacidad para explicitarse, para convencer e incluso para el fraseo. En cambio, el loco bufón de Lear, en su desparpajo, es capaz de convencer y domesticar a su errático amo.

Ahora bien, pedagogía y maestría no son lo mismo. Hemos anotado algunos grandes maestros que casi por incumbencia resulta que fueron también pedagogos notables a través de sus obras. Sin embargo, la pedagogía a secas reside, más bien, en una maestría que no deja a su paso especialmente estos monumentales residuos. O sea, se deja a sí misma, es decir, hace florecer un jardín sin claros e inmediatos fines.

Principalmente, la pedagogía dice relación con el arte de acercarse a la estupidez, la ignorancia y el error sin quedarse, en el intertanto, atrapado en ese pantano. Es, entonces, riesgosa. Por eso, la pedagogía requiere un talento preciso: el de no olvidar las altas metas del espíritu mientras el espíritu no deja de mostrársenos vil y desgraciado. Combina el idealismo y el realismo en dosis que solamente pueden determinarse en el campo mismo de juego. Requiere ausencia de abstracciones, aparato discursivo, un prosaísmo extenuante, y erradicación de toda pose críptica. La actitud pedagógica supone, por lo demás, algún descaro para decir de momento cosas que, posteriormente, deberán ser matizadas, matizadas al punto que devendrán cosas bien distintas. Todo ello en atención a las peculiaridades de lo que se intenta modelar.

También la pedagogía debe asumir su aspecto tiránico. La absoluta horizontalidad no es pedagógica. La pedagogía reside  en alguna forma de jerarquía, jerarquía que provoca admiración y a la vez incita a versiones más complejas de la crítica. Un profesor sometido por sus discípulos a una crítica justa e inteligente ha conseguido ser un profesor.

en alguna forma de jerarquía, jerarquía que provoca admiración y a la vez incita a versiones más complejas de la crítica. Un profesor sometido por sus discípulos a una crítica justa e inteligente ha conseguido ser un profesor.

Cristo fue un pedagogo que iba de uno en uno, tocando la puerta de las espaldas. No aguardó a sus discípulos en una gruta. La historia de la evangelización llevada a cabo por los cristianos primitivos, la de los sacerdotes que entraron en el continente americano, o los misioneros en áfrica y Asia, es la historia, en definitiva, de hostigosos profesores invasivos. La misma definición de educación tenía entonces en su esencia a la evangelización.

Pero prontamente el cristianismo abandonó esta modalidad propia de maestros aventureros que habían alcanzado en la Edad Media hasta la retirada Islandia en busca de alumnos. La prédica del púlpito constituyó la una reforma educacional de la evangelización. Muchos sacerdotes ya no perderán su alta dignidad ejerciendo como profesores. No serán misioneros los cardenales, esos príncipes que el estado Vaticano hace residir en jurisdicciones ajenas y que son tan necesarios para hacer sobrevivir una institución atemporal en el tiempo. Los colegios y universidades confesionales serán parecidos a monasterios, lugares donde las paredes excluyen al resto del universo. Será la escolarización burguesa del siglo XIX aquella que entrará en los hogares menesterosos donde la sobrevivencia dependía de la mano de obra infantil, arrancándole los hijos a los padres, poniendo esta natural tutela entre paréntesis, para repletar las escuelas públicas y privadas, en un claro atentado a la autonomía de la miseria. La escolarización decimonónica no esperó que la gente se convenciera por sí sola de la importancia de hacerse educar. Entró con la policía en los hogares bajo la égida de la ley de educación obligatoria.

Esta agresión, sin embargo, tenía algo de natural. El profesor no espera que vengan a él y le supliquen que se pronuncie sobre ciertas cosas, al modo de los caprichosos y casi mudos mandarines chinos. Se dice, empero, que la Universidad de Bolonia comenzó como un grupo de jóvenes que se volvieron estudiantes estimulando la verborrea de un antes silencioso profesor. Lo cierto es que, superada esta primera barrera, las universidades se transformaron en telarañas de vasos comunicantes.

Tan distintos estos profetas y predicadores que invadían con la enseñanza, a la de los oráculos délficos; bizarros personajes a quienes se consultaba, y que, ciertamente, descifraban los sueños, volviéndolos más o menos comprensibles.

Pero la pedagogía de la invasión puede ser opresiva y mortífera para sus propios fines. Los niños desprecian y sufren las grandes obras que deben leer por obligación y que fueron ideadas para otra sensibilidad del público. Tal como las matemáticas dicen poco a los niños si no se encarnan en objetos, La Ilíada, La Odisea, El Mío Cid y La Araucana fueron las pesadillas de muchos educandos. Las víctimas de los currículos ideales de educación. Y es en razón de tal constatación convertida en convicción que algunos enfoques pedagógicos, a partir de cierto momento, consideraron principal un aspecto en la pedagogía, aspecto esencial a ella: el del cuidado. La pedagogía es también un arte de cuidados. No del mimo, sino del cuidado. El cuidado significa no ejercer violencia sobre las cosas. El Cantar del Mío Cid puede ser muy atractivo cuando antes se ha conocido el Mío Cid campeador de Vicente Huidobro; y este último, también lo será si los superhéroes del comic y los dibujos animados toman una forma más flexible.

El cuidado ha engendrado casos notables en nuestra historia nacional.

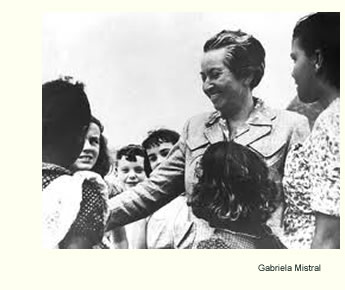

En 1898, Adolfo Iribarren, propietario rural afincado en el Valle del Elqui, quien sentía una irrefrenable pasión por el  conocimiento de la biología, especialmente la botánica, la geografía y la astronomía, inquietado por la transmisión de su conocimiento —su herencia más querida— encontró a una niña de diez años, descalza, que, para el entorno de Iribarren, solo tenía un destino: servir como empleada doméstica. Iribarren tomó a esta niña campesina por discípula y la introdujo en estos conocimientos. Quienes los observaban recorrer el jardín botánico pensaban que Iribarren, que nunca había destacado por su convencionalismo, debía estar definitivamente loco. Pero como Iribarren pertenecía a aquella extinta rama de la clase antigua chilena que no creía en la especulación financiera, sino en el derroche de sus bienes materiales y espirituales, y que, además, no se esforzaba ni en lo más mínimo por parecer uno más de los suyos —como es hoy tan común— hizo caso omiso de este ajetreo propio de aves impuras. Esta niña en quien Iribarren deposito la confianza de una herencia no sometida a disputa por sus herederos legales, se llamaba Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral.

conocimiento de la biología, especialmente la botánica, la geografía y la astronomía, inquietado por la transmisión de su conocimiento —su herencia más querida— encontró a una niña de diez años, descalza, que, para el entorno de Iribarren, solo tenía un destino: servir como empleada doméstica. Iribarren tomó a esta niña campesina por discípula y la introdujo en estos conocimientos. Quienes los observaban recorrer el jardín botánico pensaban que Iribarren, que nunca había destacado por su convencionalismo, debía estar definitivamente loco. Pero como Iribarren pertenecía a aquella extinta rama de la clase antigua chilena que no creía en la especulación financiera, sino en el derroche de sus bienes materiales y espirituales, y que, además, no se esforzaba ni en lo más mínimo por parecer uno más de los suyos —como es hoy tan común— hizo caso omiso de este ajetreo propio de aves impuras. Esta niña en quien Iribarren deposito la confianza de una herencia no sometida a disputa por sus herederos legales, se llamaba Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral.

Y el cuidado también ha buscado trasplantarse a suelos poco propicios.

En 1855, el gobierno del presidente Don Manuel Montt realizó un concurso. Debían presentarse ideas para crear una educación pública en Chile. Con un analfabetismo que rodeaba el 90%, Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui, entonces jóvenes historiadores de la Universidad de Chile, escribieron el ensayo que resultaría ganador: De la  educación primaria en Chile: lo que es, lo que debe ser. Leamos lo que estos miembros de la oligarquía liberal durante un gobierno conservador –el de los vencedores en Lircay—, querían para todos los chilenos y, por supuesto, comparémoslo con los programas de otros gobiernos mucho menos conservadores que ese:

educación primaria en Chile: lo que es, lo que debe ser. Leamos lo que estos miembros de la oligarquía liberal durante un gobierno conservador –el de los vencedores en Lircay—, querían para todos los chilenos y, por supuesto, comparémoslo con los programas de otros gobiernos mucho menos conservadores que ese:

"El objeto de este libro es nada menos que la investigacion de los medios adecuados para conseguir que todos los chilenos, si es posible sin escepcion, agreguen sentidos nuevos a los cinco que han recibido de la naturaleza. Se trata de que todos ellos vean, oigan i palpen, no solo lo que está al alcance de sus ojos, de sus oídos i de sus manos, sino tambien lo que ha sucedido hasta en los tiempos mas remotos, lo que está pasando hasta en los países mas lejanos. Se trata de que todos ellos adquieran instrumentos poderosísimos para dominar i esplotar la materia. Se trata de que todos ellos puedan aprovechar el saber i la experiencia, no solo de sus parientes, de sus vecinos, de sus conciudadanos, de sus contemporáneos, sino de los individuos de todas las edades i de todas las naciones.· (Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui Aldunate, 1856, p. 3)

Fueron los Amunátegui cuidados por la preocupada tutoría de Andrés Bello. Bello, como rector de la Universidad de Chile, puso su atención sobre estos precoces alumnos del Instituto Nacional que vivían en “una pobreza más parecida a la miseria”, según relataría su condiscípulo Diego Barros Arana.

No nos dejemos, empero, sobre estimular por estos casos raros. Tal como la libertad se comprueba en los disidentes, la entereza de una educación debe constatarse ahí donde llega en menor medida el influjo de la civilización. Por el eslabón más débil de la cadena, se conoce su resistencia.

Y es que hay una relación preocupante entre pedagogía y especulación. Esta relación está dada por el hecho que es la especulación la que al ensanchar las fronteras de la realidad, deja atrás antiguas realidades, a veces como obvias y devaluadas. De ahí que la pedagogía deba ponerse al día diariamente, y la especulación deba dejar abiertos sus nuevos derroteros, si quiere ser también pedagógica.

El convencimiento de llevar la educación a todos es precisamente la utopía del siglo XIX, una utopía burguesa —la única clase cuya revolución ha triunfado— que en nuestro país se ha visto frustrada por muchas razones. Una de ellas, creo, es que se ha centrado la relativa riqueza en excesiva especulación, y no en un parsimonioso derroche que obligue a crear riqueza. Esta especulación, en su acepción financiera, ha requerido de secretismos de toda índole, que es precisamente el ingrediente inicial de su actividad, y el ingrediente prohibido de la ilustración, del “despeje de variables” —para asistirnos de un bonita metáfora tomada del álgebra— que ha sido y será la pedagogía. La especulación expande las fronteras del pensamiento y de la riqueza. El problema sobreviene cuando se apoya preferentemente en la ignorancia relativa a ella en vez de constituir, precisamente, un horizonte nítido.

Por eso, al inicio, recordábamos que grandes mentes de nuestra historia cuyo recuerdo atesoramos porque se han asomado antes que muchos a parajes vírgenes, se han preocupado por dejar anotadas sus rutas. Han sido maestros. Los guías frecuentes de esas rutas, los pedagogos. Quizás la pedagogía sea una época remota, que insistimos en recrear adheridas a sus apariciones preferidas. La amable interfaz tecnológica es pedagógica, pero ha sido diseñada. Bien lo sabe quien vive los laberintos oscuros de las programaciones.