Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Juan Pablo Cifuentes Palma | Autores |

El encuentro entre las nuevas racionalidades y la crisis de la novela moderna en el análisis

de las novelas “El socio” y “Un muerto de mal criterio” de Jenaro Prieto

Juan Pablo Cifuentes Palma

juanpix85@gmail.com

.. .. .. .. ..

Resumen

En una sociedad postmoderna bajo la cual los paradigmas de la razón son cuestionados debido a los constantes cambios culturales de este mundo globalizado, surge en la literatura chilena un escritor que rompe con la tradición narrativa imperante en la década del veinte en nuestro país y vierte a través de una mirada humorística, irónica e irracional los principales elementos característicos de los nuevos razonamientos. En una época en la cual el criollismo y el realismo dominaban la praxis narrativa chilena, Jenaro Prieto se aventura por la crisis de la razón y las nuevas tendencias vanguardistas que comenzaban a dar paso en la literatura hispanoamericana.

Tanto en la novela “Un muerto de mal criterio” (1926) como en “El socio” (1928) es posible encontrar nuevas racionalidades que irán fomentando la semilla de la futura postmodernidad en la narrativa chilena.

Palabras claves: Nuevos razonamientos, narrativa chilena del veinte, antecedentes de la postmodernidad.

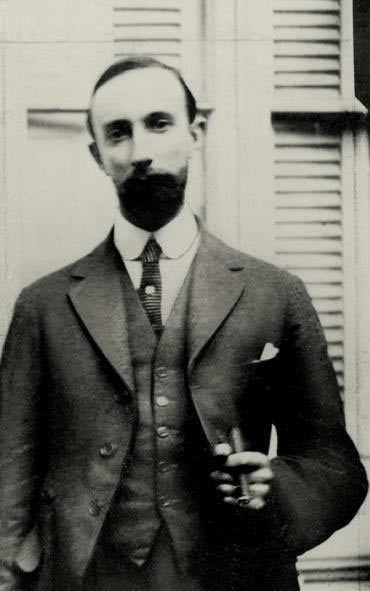

1-. Jenaro Prieto: el incomprendido narrador chileno

Quien podría haber sospechado que ese muchacho que había nacido un 5 de agosto de 1889 en el Fundo El Convento en Santiago se convertiría en uno de los narradores chilenos fundamentales de la primera mitad del siglo XX fundamentalmente por su novela El Socio, publicada en 1928 y con la cual se consolida como un escritor punzante, crítico de la sociedad chilena, irónico y con un sentido del humor que le permite explorar en horizontes no concebidos por la narrativa chilena de la época.

Jenaro Prieto fue un abogado, periodista y escritor chileno. Su padre era Jenaro Prieto Hurtado y su madre doña María Letelier Valdés. Su familia pertenecía a la aristocracia capitalina, pues era bisnieto del presidente José Joaquín Prieto con lo cual su educación estuvo marcada por la calidad que le otorgaba su posición social, estudiando en el Colegio de los Padres Franceses de Santiago y después la carrera de Leyes en la Universidad de Chile aunque nuca llegó a ejercer, fue bastante conocida su memoria de tesis titulada El hipnotismo ante el Derecho.

Cedomil Goic concibe la obra literaria como `estructura'. En sus palabras, hablando de la novela chilena, esto significa:

“La obra es una estructura y de este hecho se desprenden consecuencias importantes [...] Entre otras la siguiente: la novela puede ser abordada a partir de cualesquiera de sus elementos sin que se pierda su sentido de totalidad y por lo mismo, cualesquiera de sus elementos fundamentales puede constituirse en criterio de clasificación o periodización. (1968: 12)

De este modo, para la tradición literaria chilena planteada por Cedomil Goic, se establece que la narrativa de Jenaro Prieto está enfocada en la generación de 1912, perteneciente aún a la novela moderna y enfocada en las concepciones del mundonovismo que era una etapa que surge dentro del movimiento literario conocido como “Modernismo”, desarrollado a finales del siglo XIX, en Hispanoamérica y que abarcó hasta las primeras décadas del siglo XX, cultivando lo exótico y sensual influenciados por el simbolismo y parnasianismo. De esta forma, los orígenes de la etapa mundonovista se dan a principios del siglo XX, dando origen a nuevas obras de carácter hispánico poniendo en evidencia el sufrimiento de los pueblos. El término “mundonovista” fue creado por el escritor chileno Francisco Contreras, para agrupar a los escritores con la nueva tendencia de hacer literatura que consistía en la creación de un “nuevo mundo” es decir, América, lo propio, lo nativo, lo autóctono.

A partir de lo anterior, Goic señala que Prieto pertenece junto a Prado, D’Halmar, Edwards Bello, Latorre y Contreras a este movimiento en el cual se busca explorar en una nueva realidad en la narrativa chilena. Sin embargo, las temáticas planteadas por Jenaro Prieto en sus dos novelas están añejadas de las concepciones planteadas por los autores mundonovistas. Entonces, ¿a qué movimiento literario pertenece Prieto?, será posible encasillarlo dentro de un margen canónico establecido para un novelista de la década del veinte cuyas vertientes están mirando más hacia las corrientes europeas vanguardistas que están produciéndose en el periodo entre guerras.

Enfrentado al problema de la periodización, que surge cuando el interés recae sobre el movimiento a través del tiempo de estos juegos de relaciones, Goic es enfáticamente crítico con sus antecesores:

“Las historias de la literatura, las obras conocidas con ese nombre [...] no son historia. No lo son en el sentido de que su discurso no envuelve la enunciación de ningún proceso de transformaciones, de ningún móvil de la historia. [...] Tampoco son literarias, [...] ya que la literatura no es en ellos objeto de historia ni en su aspecto social o institucional ni en su aspecto formal”. (1975: 291)

Por lo tanto, es necesario reconsiderar la historia literaria como un fenómeno historicista más que como un estilo contextual que ejerce una influencia decisiva en la narrativa de Prieto.

Consecuentemente, Goic establece diferencia entre dos modos de asumir la historia de la literatura. Por un lado, una interna cuando miramos la literatura como esfera autónoma o de realidad específica y sorprendemos el juego de continuidades y discontinuidades, de constantes y variantes, que constituyen las diferentes direcciones y niveles en que la literatura revela la transformación de sus formas y los modos de existir de sus diferentes planos. Por otro lado, una externa que trata de aquella historia que la observa en sus modalidades de producción, comunicación y consumo, es decir como historia social o institucional de la literatura.

De este modo, la problemática por situar a Prieto en la tradición literaria chilena ha significado que exista una limitada investigación académica que sea rigurosa y pertinente por lo que la narrativa de Jenaro Prieto sigue siendo un territorio inexplorado en la literatura chilena.

2-. Nuevas racionalidades presentes en la obra literaria de Jenaro Prieto

En la novela “Un muerto de mal criterio” (1926) encontramos a un juez que en la agonía de su vida le acecha la muerte y va contando cómo es su  funeral, el ataúd, el tiempo que va transitando de una manera anormal, la luz, la transportación a otra realidad de tal forma que poico a poco el concepto de lo real y racional se entremezcla con la confusión del protagonista de encontrarse sentado en el que fue su escritorio a pesar de que ya había muerto. Entonces, hay una nueva racionalidad manifestándose en la novela, integrando elementos de la irracionalidad, del psicoanálisis y de las vanguardias que están en boga en el contexto de producción de esta obra y que se ven reflejadas en lo planteado por el protagonista:

funeral, el ataúd, el tiempo que va transitando de una manera anormal, la luz, la transportación a otra realidad de tal forma que poico a poco el concepto de lo real y racional se entremezcla con la confusión del protagonista de encontrarse sentado en el que fue su escritorio a pesar de que ya había muerto. Entonces, hay una nueva racionalidad manifestándose en la novela, integrando elementos de la irracionalidad, del psicoanálisis y de las vanguardias que están en boga en el contexto de producción de esta obra y que se ven reflejadas en lo planteado por el protagonista:

“El calendario está marcando el 11 de diciembre…Pero si el 11 de diciembre es la fecha de mi mu…¡Qué horror!, ¿vuelve otra vez la pesadilla?. La cama, el reloj imperio, el ataúd… ¡No, no dios mío! ¡Yo no quiero ser un muerto! Yo estoy vivo, yo puedo ver, andar, mover los brazos…!” (1926:43)

De esta forma Don Marcelo termina ejerciendo su rol de juez pero ahora de las almas que buscan un sitio dentro de la eternidad. Pero ya no es posible juzgar desde una lógica racional crítica sino que se debe enfocar en las nuevas racionalidades que van aportando a que el protagonista deba juzgar ahora vivezas en lugar de a los vivos para dictar su sentencia al infierno, purgatorio, limbo o paraíso.

Un fenómeno similar ocurre con la segunda novela de Jenaro Prieto titulada “El socio” (1928) en la cual el protagonista es Julián Pardo, un corredor de bolsa fracasado que sueña con grandes aspiraciones pero que es incapaz de sobrellevar los gastos mínimos de su casa y mantener a su esposa e hijo. Ante esta visión negativa de su vida inventa a un socio que es lo opuesto a él. Mister Davis es un hombre de negocios exitoso, galante, excéntrico y bondadoso que poco a poco va a ir opacando a Julián Pardo hasta convertirlo en la sombra de una figura inventada. Entonces, el ser ficticio es más popular y real que su creador. Julián Pardo debe luchar contra su propia creación debido a que su círculo cercano está convencido de las bondades de Mister Davis hasta el punto de señalar que le conocen siendo que solo existe en la mente de Julián Pardo.

“Era injusto, había que reconocerlo. ¿Quién si no él era el culpable de que Davis existiera. En verdad él lo había creado… era una especie de padre intelectual de Walter Davis. El hijo había salido comerciante, hacía negocios, lo obligaba a guardar cierta reserva, más aún, a ocultar su verdadera personalidad. Porque, es claro si Julián decía francamente que Davis no existía, todo el castillo de naipes de su vida se desmoronaría como por encanto; pero no hay código que obligue a un padre a declarar la verdad en contra de un hijo.” (1928: 17)

Así, Julián pardo aún concibe a Walter Davis como un hijo al cual no puede traicionar aunque poco a poco vaya desmoronando su vida hasta el punto en el cual la tensión y desesperación se apoderen de la mentalidad del protagonista.

En las dos novelas de Jenaro Prieto estamos frente a la crisis de la razón marcada por el término del estilo de creación de la novela moderna para dar paso a la novela contemporánea. De esta forma, es necesario analizar los nuevos razonamientos que plantean las novelas de Prieto.

Alberto Benegas Lynch en su artículo “Una introducción al lenguaje postmoderno” (2001) plantea que

“La modernidad es heredera de una larga tradición cuyo inicio puede situarse en la Grecia clásica, en donde comienza el azaroso proceso del logos, esto es, el inquirir el porqué de las cosas y proponerse la modificación de lo modificable en lugar de resignarse a aceptarlas sin cuestionamiento”. (2001: 2)

Ante lo cual es posible considerar que este razonamiento lógico va a chocar con la relatividad expresada en los planteamientos de la postmodernidad situados desde la revolución estudiantil de mayo de 1968 en París.

Benegas intenta explicar que la razón es dividida en dos grandes corrientes desde las cuales es posible encontrar ante cual modelo racional se sitúan las novelas de Prieto. Así, Isaiah Berlín sostiene en su libro “El sentido de la realidad” (1996) que

“Existe una inversión de la idea de verdad como correspondencia, o en todo caso como relación fija, con la rerum natura, que viene dada y es eterna y que constituye la base de la ley natural”. (1996: 43)

Ante lo cual, hay una pérdida de la razón por una preponderancia a la voluntad, a la acción por sobre lo racional.

En este sentido, hay dos vertientes muy distintas y opuestas en la racionalidad. Por un lado, el racionalismo crítico, que busca recurrir a una expresión acuñada por Popper, y, por otro, el racionalismo constructivista, término que adopta Hayek. En el primer caso, se hace referencia al rol razonable de la  razón como herramienta para hilar proposiciones en la argumentación según las reglas de la lógica con la finalidad de la búsqueda de la verdad absoluta. En cambio, Hayek propone un racionalismo constructivista bajo el cual parte con la premisa que el razonamiento crítico limita la lógica racional al tratar de equivocado, erróneo o irracional todo aquello que se aleje del paradigma proposicional que propague la verdad absoluta. En el constructivismo racional la razón lo abarca todo, desde el sentido al sin sentido, ante lo cual los esbozos irracionales, o las nuevas formas racionales de comprender a través del humor irónico una ácida crítica a la sociedad como lo propone Prieto a través de sus dos novelas, son los argumentos por los cuales esta sobras literarias se acercan más a estos planteamientos del razonamiento constructivista ya que el sin sentido es parte de la racionalidad y no está excluida de ella.

razón como herramienta para hilar proposiciones en la argumentación según las reglas de la lógica con la finalidad de la búsqueda de la verdad absoluta. En cambio, Hayek propone un racionalismo constructivista bajo el cual parte con la premisa que el razonamiento crítico limita la lógica racional al tratar de equivocado, erróneo o irracional todo aquello que se aleje del paradigma proposicional que propague la verdad absoluta. En el constructivismo racional la razón lo abarca todo, desde el sentido al sin sentido, ante lo cual los esbozos irracionales, o las nuevas formas racionales de comprender a través del humor irónico una ácida crítica a la sociedad como lo propone Prieto a través de sus dos novelas, son los argumentos por los cuales esta sobras literarias se acercan más a estos planteamientos del razonamiento constructivista ya que el sin sentido es parte de la racionalidad y no está excluida de ella.

Aníbal Romero en su artículo “Desencanto del mundo, irracionalidad ética y creatividad humana en el pensamiento de Max Weber” (1998) plantea que

“Weber diagnosticó nuestra época como la del desencanto del mundo, la irracionalidad ética, y el fin de las ilusiones sobre un sentido superior de la existencia. Al mismo tiempo, a través de su obra se percibe una profunda añoranza por ese “sentido”, una lucha incansable por hallar, más alá del manto de tinieblas que envolvía sus circunstancias vitales, un significado trascendente y una sólida roca de valores morales en los que sujetar al individuo libre y éticamente autónomo”. (1998: 2)

Dicho desencanto del mundo es concebido en la obra de Prieto “Un muerto de mal criterio” (1926) al tener a un juez que debe juzgar a almas en pena cuyas vidas mortales estuvieron marcadas por la desazón, el descontento y los sueño no realizados y que ahora, al enfrentarse al paso a la eternidad pugnan por buscar un lugar dentro de un paraíso que se encuentra cerrado para ellos, incluso está cerrado para el protagonista quien está condenado a juzgar eternamente a estas almas en pena. Este fin de las ilusiones queda de manifiesto en el contexto de producción de las dos obras de Prieto que ocurrieron en la década del veinte en el país, en donde la sociedad chilena transitaba aún por lo originado en el centenario de su independencia ante lo cual el país estaba dividido entre quienes disfrutaban de los frutos de las salitreras y las grandes empresas que poco a poco se iban instalando en un Santiago de Chile que iba transitando desde la ruralidad a una arquitectura urbanística que seguiría los modelos europeizantes.

Lo mismo sucede en la novela “El Socio” (1928) en la cual Julián Pardo transita entre Santiago y Valparaíso, recorriendo la urbe que va creciendo a pasos agigantados desde un rol de corredor de bolsa, un hombre destinado a la economía de los peces gordos que ya dominaban el ámbito nacional y ante el cual deseaba obtener su tajada de esa torta por lo que la creación de este socio viene a desencadenar la desilusión por el mundo racional, por la sociedad moderna en donde ya no bastaba sobrellevar un estilo de vida, sino se ansiaba proseguir creciendo social y económicamente.

Las nuevas racionalidades presentes en las obras de Prieto tienen atisbos de irracionalidad, pero se acentúa en expresar a través del humor y la ironía una crítica a esta sociedad chilena que iba desarrollándose a finales de la década del veinte. La pérdida de la razón, la ausencia de la ética y moralidad, el fracaso del hombre moderno van impregnando estas nuevas racionalidades palpables en la obra de Prieto quien esboza a través del razonamiento constructivista una nueva forma de concebir los inicios de la novela contemporánea.

3-. Primeros atisbos de postmodernidad existente en las novelas “Un muerto de mal criterio” (1926) y “El socio” (1928) de Jenaro Prieto.

Jenaro Prieto fue un escritor desenfadado, cuya pluma ácida y humorística fue dejando huella por el análisis de la sociedad chilena en la cual poco a poco va enfocándose en mostrar los nuevos lineamientos por los cuales irá circulando la economía, la política, la sociedad y el pensamiento chileno que se irá influenciando por las corrientes del pensamiento y modelos económicos que indicarán el camino a seguir en el país.

De este modo, siguiendo lo planteado por Romero (1998) en su análisis del pensamiento de Weber sobre la era moderna sostiene que

“En la esfera específicamente política, el problema central de la era moderna fue definido por Weber en términos de asegurar el control político sobre la burocracia, de garantizar un liderazgo independiente frente a los valores exclusivamente instrumentales de un Estado rutinizado”. (1998:14)

Ante lo cual hay una evidente pérdida del concepto de hombre moderno, ya que los valores que se propagan son cuestionados de tal forma que los ideales son puestos en cuestionamientos por los nuevos enfoques que poco a poco van transitando.

En “Un muerto de mal criterio” (1926) se encuentra el extraño caso de un pintor que muere en un estado de pobreza y culpando al médico por asesinarlo ya que ninguna de sus medicinas logró rescatarle de la muerte cuando tenía toda una vida por vivir. Al poco tiempo, el médico muere y cuenta que tras la muerte del pintor su obra ha sido valorada a tal punto que se ha convertido en uno de los artistas más relevantes que ha existido en el país, sin que él conociera de la gloria, fama o el dinero que ahora se recauda debido a sus pinturas. Esto provoca la incertidumbre de llevar a establecer la discusión por saber qué hubiera ocurrido si el pintor hubiera sobrevivido a las medicinas en una sociedad que va cambiando progresivamente sus valores y que el juez desde su sitial va viendo como ya no puede juzgar según lo establecido por el hombre moderno sino que debe abrir su mentalidad a estas vivezas, a esta relatividad del pensamiento, a esta voluntad de las acciones que sobrepasa a la razón.

Lo mismo sucede en “El socio” (1928) en donde el pensamiento de Julián Pardo va desvariando a medida que el caos de su socio va apoderándose de él e influyendo en los demás. No solo Pardo termina convirtiéndose en modelo de la crisis de la razón, en un anticipo de una novela de la conciencia, sino que Mister Davis es el prototipo de lo que será el hombre postmoderno. De esta forma, la novela de Prieto viene a representar esta pugna entre el hombre moderno representado por Julián Pardo que intenta sobrellevar su vida siguiendo el pensamiento lógico y la creación de Mister Davis que viene a esbozar a este nuevo hombre postmoderno, caracterizado por los cambios culturales y la crisis de la razón, por la individualidad y el éxito.

Martin Hopenhayn (2000) en su artículo “Ruptura o refuerzo: una ambigüedad vigente” sostiene que

Proclamar el ocaso de la modernidad conlleva el reconocimiento de varias muertes: la del sujeto constructor del mundo (sea mediante la conciencia o mediante el trabajo-motor-del-progreso); la de la representación (política, estética, y en el proceso del conocimiento), y la del Iluminismo (como proyecto societal y, más prosaicamente, como sensibilidad). (2000:2)

Ante lo cual el sujeto constructor del mundo es cuestionado tanto en la representación política como se manifiesta en la crítica que realiza Prieto en la novela “El socio” (1928) al sostener que Mister Davis viene a impactar tanto a lo económico como a lo político ya que sus decisiones son tomadas en cuenta por los grupos de poder para plantear sus propias decisiones en el ámbito nacional.

De ahí viene que Prieto presente en sus dos novelas esta crisis del hombre moderno y estos esbozos de la postmodernidad que se irán acentuando en las siguientes décadas hasta la actualidad en la narrativa chilena y que vienen a cuestionar los metarrelatos establecidos para dar pie a una relectura de los cambios culturales que Jenaro Prieto observaba en Chile de la década del veinte.

4-. Conclusiones

En un análisis de las obras de Jenaro Prieto se establece desde los hitos que el narrador chileno está enfocado en mostrar a través de sus dos obras narrativas las nuevas tendencias y formas estéticas de una novela moderna que está en crisis y dando paso a la novela contemporánea. Prieto es un escritor mundonovista según lo planteado por Cedomil Goic pero carece de un pensamiento centrado en el criollismo imperante en otros autores coetáneos a él como son Latorre o D’Halmar sino que experimenta en la búsqueda de nuevos elementos constituyentes de su quehacer de escritura.

A partir de lo anterior, como proceso se puede establecer que las obras de prieto se caracterizan por la crisis de la razón, por buscar explorar y colocar en el tapete de la tradición literaria chilena de la época las nuevas racionalidades existentes cuyas vertientes se acercan a elementos irracionales o alejados de los límites del razonamiento crítico para enfocarse en el constructivismo racional en el cual cada proposición es abarcada por la razón sin necesidad de cuestionarla por el sentido o sin sentido que presenten. Por otro lado, la ácida crítica a la sociedad imperante es reflejada a través del humor y la ironía para expresar los esbozos de un pensamiento y una voluntad de la acción que van acercándose a los planteamientos de la postmodernidad.

En la novela “Un muerto de mal criterio” (1926) Prieto se muestra como un observador y crítico de la sociedad chilena de la década del veinte en donde un juez que, luego de fallecer, debe seguir impartiendo justicia, determinando quién va al cielo, al limbo, al purgatorio o al infierno. Intimidado por la responsabilidad, le informan que no se preocupe, que allí se falla en conciencia y que cada uno hace lo que puede. Además él deberá llevar un juzgado de primera instancia, porque la segunda instancia la revisa Salomón.

El humor es un factor elemental dentro de la obra de Prieto porque algunos de los juicios que tiene atrasados y que debe fallar son “Atahualpa con Francisco Pizarro, por cobro de pesos”, “Tutankamón contra Lord Carnavon, por violación de domicilio”, “Juana de Arco contra Voltaire, por querella por calumnias” ante lo cual el juez debe razonar bajo una lógica constructivista del pensamiento, alejándose de los planteamientos de la razón crítica y esbozando nuevos raciocinios más cercanos a lo irracional, a las nuevas búsquedas por territorios inexplorados como es el psicoanálisis dentro de la novela moderna y tradición literaria chilena.

Una situación similar ocurre en “El socio” (1928) en donde según Osvaldo Rosas (1998) en su ensayo “El socio de Jenaro Prieto: un texto de canones contemporáneos” se establece que

“Transcurridas más de cinco décadas desde su publicación, la crítica aún continúa considerando a la novela como una producción inteligente y originalísima (Montes Orlandi 1964: 41) de la narrativa chilena, los juicios emitidos median desde una simple valoración festiva de su prosa, hasta la extrema apreciación que la considera provista de matices irónicos y punzantes (Rosas 1998: 2)

Con lo cual es posible entender por qué motivos la academia chilena no ha explorado a fondo la narrativa de Prieto porque no han logrado evidenciar un análisis superior al de la originalidad de sus creaciones y limitarlas por el humor expresado considerando que su afán humorístico va en desmedro de la profundidad connotativa que expresa a través de la crítica a la sociedad chilena.

En conclusión, Jenaro Prieto es un escritor chileno que no ha sido analizado en profundidad debido a limitar su análisis al carácter humorístico y original que promueven. Sin embargo, las dos novelas de Jenaro Prieto no se limitan al humor y la ironía sino que exploran en temas profundos como la crisis de la razón del hombre moderno y, a la vez, sirven de antecedentes para la novela contemporánea y los esbozos de lo que será la postmodernidad en las siguientes décadas con lo cual Jenaro Prieto es uno de los escritores chilenos más atractivos de analizar por lo que aún no se ha contado ni investigado y porque sus obras son un afluente de información bajo la cual confluyen diversos caminos inexplorados en la narrativa chilena.

Bibliografía

- Anderson Imbert, E (1970): “Historia de la Literatura Hispanoamericana II”, Fondo de Cultura Económica, México.

- Benegas, Alberto (2001): “Una introducción al lenguaje postmoderno”, Estudios Públicos, Universidad Católica de la Plata, Argentina.

- Goic, Cedomil (1972): “Historia de la Novela Hispanoamericana”, Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

- Goic, Cedomil (1988): “Historia y Crítica de la literatura Hispanoamericana”, Editorial Crítica, Madrid.

- Hopenhayn Martín (2000): “Ruptura o refuerzo: Una ambigüedad vigente”, Estudios Públicos, Universidad Católica de la Plata, Argentina

- Melfi, Domingo (1938): “Estudios de Literatura Chilena”, Editorial Nascimiento, Santiago de Chile.

- Prieto, Jenaro (1926): “Un muerto de mal criterio”, 1° Edición, Biblioteca Nacional, Santiago, Chile.

- Prieto, Jenaro (1928): “El socio”, 2° Edición, Sociedad chilena de Ediciones, Santiago, Chile.

- Romero, Aníbal (1998): “Desencanto del mundo, irracionalidad ética y creatividad humana en el pensamiento de Max Weber”, Estudios Públicos, Universidad Católica de la Plata, Argentina

- Rosas, Osvaldo (1998): “El socio de Jenaro Prieto: Un texto de cánones contemporáneos”, Instituto profesional VIPRO.