Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Eduardo Correa | Jorge Polanco Salinas | Autores |

SITIO EN CONSTRUCCIÓN

Por Jorge Polanco Salinas

Intervención en el coloquio de la reedición de El Incendio de Valparaíso de Eduardo Correa (acompañada de fotografías de Jorge Godoy),

Altazor Ediciones, Viña del Mar, 2015

.. .. .. .. ..

"Pero sabíamos también que Valparaíso era una metáfora

y que toda metáfora era una suprema traición"

Eduardo Correa, El incendio de Valparaíso

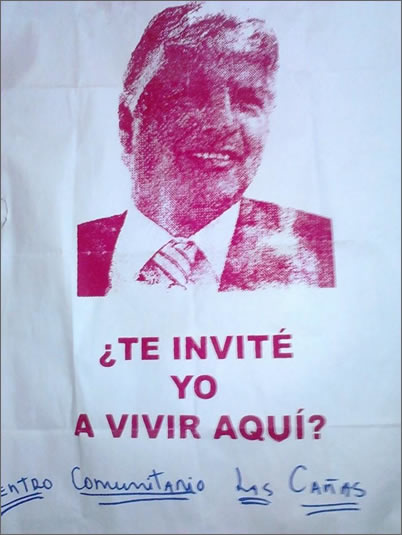

“¿Te invité yo a vivir aquí?”

Jorge Castro, Alcalde de Valparaíso

La poesía se orienta por extraños caminos. Sus senderos conducen más a fracasos que a triunfos o supuestas ganancias. Quizás su ejercicio implique por sí mismo una pérdida.

Comienzo advirtiendo este rasgo de lo poético tal vez como una excusa. Hace algunos años, con unos amigos, intentamos articular una revista que ofreciera un crisol del quehacer artístico de Valparaíso. Luego de reiteradas reuniones, donde fueron desligándose escritores que no pudieron continuar, logramos definir un nombre y un primer número. La revista se llamaría El Incendio de Valparaíso y partiría con un dossier de poemas extraído del libro de Eduardo Correa, textos de Ximena Rivera junto con un registro basado en fotografías de Raúl Goycoolea, un ensayo de Pablo Aravena sobre el significado político de decir "Nunca más" y una nota a la exposición del artista Antonio Guzmán en el frontis de la Defensoría Regional; pero ocurrió que el gran incendio de  abril del año 2014 vino a marcar una postergación. No podíamos publicar la revista, justo en esas fechas, con dicho nombre. Sería visto como una burla o una pésima ironía. Decidimos entonces darnos más tiempo. Y, lamentablemente, a las pocas semanas de esta catástrofe repetitiva del puerto, supimos que el poeta Eduardo Correa había muerto. El Incendio de Valparaíso no solo funcionaba como toponimia o metonimia de un libro, sino concretamente en la realidad. Por lo demás, para terminar de describir estas desventuras, después de un año de trabajo en el primer número, en que compramos el sitio y se alcanzó a concordar un diseño, el programador desapareció y la revista terminó en el registro utópico de una quimera posible. Pueden revisar la web, todavía aparece el indicio de esta esperanza: sitio en construcción.

abril del año 2014 vino a marcar una postergación. No podíamos publicar la revista, justo en esas fechas, con dicho nombre. Sería visto como una burla o una pésima ironía. Decidimos entonces darnos más tiempo. Y, lamentablemente, a las pocas semanas de esta catástrofe repetitiva del puerto, supimos que el poeta Eduardo Correa había muerto. El Incendio de Valparaíso no solo funcionaba como toponimia o metonimia de un libro, sino concretamente en la realidad. Por lo demás, para terminar de describir estas desventuras, después de un año de trabajo en el primer número, en que compramos el sitio y se alcanzó a concordar un diseño, el programador desapareció y la revista terminó en el registro utópico de una quimera posible. Pueden revisar la web, todavía aparece el indicio de esta esperanza: sitio en construcción.

El libro de Eduardo Correa, publicado el año 2003, resulta interesante en su reiteración no solo por el uso que se hace de ella —donde se apela a Deleuze como uno de sus referentes—, sino también por el título mismo. Como un eterno retorno catastrófico y caótico, los incendios parecen un trauma que vuelve hacia las zonas reprimidas del puerto. Valparaíso podría verse así como un enorme aparato psíquico, con sus huellas mnémicas sociales y territoriales. En una época en que la ciudad expulsa a sus habitantes comunes e intenta fosilizarse en un consumo del pasado como patrimonio —término que usualmente es comprendido solo en el plano arquitectónico—, el incendio emerge recordando que la pobreza y los cerros existen. Como la película de Aldo Francia de 1969, Valparaíso, mi amor, la ciudad tiene una vida que no es el simple relato turístico o estudiantil del que se hace tanto usufructo. En su cotidianidad los personajes van, uno a uno, cayendo en la miseria del puerto (asaltos, adicciones, prostitución, salud paupérrima, pobreza, etc.) que no ha cambiado mucho desde la época en que se filmó la película. En esta órbita enlazaría el libro de Eduardo Correa, es decir, en el relato anti-patrimonial de Valparaíso que establece una reserva crítica al mito de la ciudad decadente, que saca provecho al turismo de la pobreza. Valparaíso conforma un sitio en construcción y destrucción permanente. Tal vez la imagen más nítida de la postdictadura chilena.

Para una muestra de lo que estamos afirmando, el poema «Nueve» del libro da cuenta de esa repetición, que leído en la prosodia de la página, exhibe el retorno de lo reprimido (según el subtítulo del poema, dicho a media voz):

Las mismas visiones del incendio.

Las mismas visiones del incendio.

No había nadie para contarlo.

No había nadie.

Éramos mi padre y yo.

Dijimos, traigan agua.

Pero nadie nos hizo caso.

La repetición y las secuelas de una batalla, enmarcan el libro en un contexto situado pero también amplio, gracias a la mixtura de registros que incorpora referencias heterogéneas. El escenario de la disputa, ubicado en Valparaíso —y más precisamente en el incendio de la discoteca Divine ocurrido el año 1993—, ofrece una connotación carnavalesca y operística en algunos momentos, cuya escenografía apunta a personajes teatrales que entrecruzan voces de todo tipo, fracturando la sintaxis. El Incendio de Valparaíso comienza con un tono bíblico, pero esta lengua —a diferencia de la pureza adánica— es una escritura travestida, con giros de habla e interpelaciones coloquiales que cambian el género de las palabras. Pareciera que en varias secciones de los poemas, sobre todo en los momentos de mayor intensidad, hubiese una necesidad de nombrar lo que se desplaza y huye, un objeto del deseo que la escritura no alcanza; y el fuego fuera la imagen de una metáfora más amplia, una imposibilidad que afecta la misma labor del escritor. De esta manera, asoman referentes como Duchamp o Wittgenstein ("Santa Wittgenstein"), y, por cierto, nombres ligados a la escena del arte y la literatura que ofrecen una perspectiva neobarroca, acendrada en una imaginación desbocada. Sin embargo, esta multiplicidad de referencias no impide que el libro entregue una secuela de su localización:

«Pero el territorio sigue tan lleno de miedos que a nada le podemos creer.

Queríamos escribirlo todo para que nos entendieran más adelante».

Esta desesperación por el objeto incita la mirada hacia su sombra; es decir, constata la ausencia que traduce la poesía en el acto de escritura. «Había visto tantas desapariciones», dice el primer poema, marcando la ruta de un parloteo que el lenguaje no alcanza a cubrir. En ese sentido el recurso expresivo de la  prosa y el versículo cae allí donde el objeto se escapa. En el alargamiento del verso, el poema indica una falta, una justeza imposible. Como en Baudelaire o en Malcom Lowry, el alcohol conforma también uno de los recursos de esta forma de escritura imprecisa, de la ausencia:

prosa y el versículo cae allí donde el objeto se escapa. En el alargamiento del verso, el poema indica una falta, una justeza imposible. Como en Baudelaire o en Malcom Lowry, el alcohol conforma también uno de los recursos de esta forma de escritura imprecisa, de la ausencia:

«Te escribo desde la más profunda de las borracheras. Díganme ahora que si no paramos de rezar nos vamos a ir todas al infierno.

Las cosas ya no son como antes. Ha quedado lloviznando permanentemente sobre nuestras cabezas»

La desaparición es, por lo tanto, una de las pulsiones de la escritura y, quizás lo más relevante, la seña política del libro. Como todos sabemos, Chile es un país de desaparecidos, pero no solo los que ocultó la dictadura, sino también aquellos que la violencia soterrada mantiene como escombros. Por ejemplo, las miles de personas anónimas ignoradas en su existencia o en el repudio incendiario al mundo homosexual. Hay que recordar que el libro se publicó el 2003, antes de la Ley Zamudio y de la visibilización que el Movimiento de Homosexuales ha logrado en el último tiempo. Al establecer como lugar de escritura una toponimia y una poesía de la falta, Eduardo Correa expone la ausencia en «un territorio de ecos y no de voces». Vale decir, una sombra que trabaja con aquello que está detrás de lo visible (o decible), y que se muestra de manera espectral, testificando paradójicamente su ausencia por medio de lo visto o rumoreado. Los cuerpos quemados en la discoteca Divine, en los incendios reiterados de Valparaíso o de los detenidos desaparecidos en la Operación retiro de televisores —con su humor negro y la cruda metáfora espectacular—, muestran que su presencia se encuentra a través de las cenizas, de aquello inconsciente que retorna, aunque se niegue:

«Pero solamente la muerte es el refugio del secreto mejor guardado; el propio objeto se alitera a sí mismo, se evidencia mientras los telones ardiendo van cubriendo la escena devastada».

El síntoma de la devastación y la pérdida recorre esta poesía. A pesar de que la imaginación y el desvarío exalten sus versos, «el sueño —dice uno de los poemas de Eduardo Correa— es para aquellos que han ganado la batalla». He aquí que parece emerger la citada frase de Michelet: «cada época sueña la siguiente». Pero, ¿quiénes son los que han soñado hasta ahora en Chile a las generaciones futuras? Sabemos cuáles fueron los sueños de los vencedores, los vivimos a diario. Entonces, ¿cuál es el lugar del escritor en todo esto? En otras palabras, el poeta —como muestra Eduardo Correa y la poesía chilena más interesante— busca compensar con su testimonio algo no escuchado, y a través de la obsesión por la escritura, despertar los escasos lectores que convoca la fragilidad de la poesía. «He llegado a la conclusión —decía Canetti—de que en la lengua misma puede haber esperanza, algo así como una gratitud de las palabras. Precisamente porque nos las quitan quieren ser dichas». Desde esta mínima trinchera de la escritura poética puede, quizás, todavía construirse un espacio vivible entre las ruinas de este país incendiado. Así al menos interpreto uno de los versos de Correa:

«Era feliz en los momentos en que te escribía, pero lo vine a saber muy tarde, cuando la cordura me tenía hasta las masas».

La Sebastiana, 13 de junio de 2015