Jaime Quezada

DOS POETAS CHILENOS Y DE LA LENGUA ESPAÑOLA:

NICANOR PARRA Y GONZALO ROJAS

El terremoto que afectó dramática y catastróficamente a Chile la madrugada del sábado 27 de febrero de 2010, días previos a la celebración del V Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad-puerto de Valparaíso, llevó a suspender definitivamente dicho importante acontecimiento académico. Y a echar también por tierra los respectivos sendos homenajes a los poetas chilenos Nicanor Para (Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, 2001) y Gonzalo Rojas (Premio Cervantes, 2003) programados durante el desarrollo de las actividades culturales del evento.

Sin embargo, el poeta chileno Jaime Quezada, quiso mantener literariamente presente ese homenaje en el dar testimonio de reconocimiento y admiración a estos dos grandes poetas vivos de nuestra lengua, cuya poderosa capacidad innovadora –cada uno en la reinvención de lo suyo- hace trascendente y actual la poesía iberoamericana de nuestro tiempo.

*

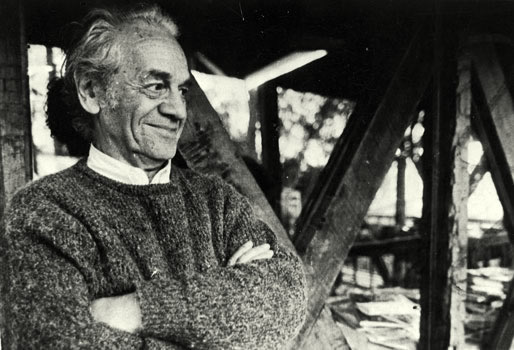

NICANOR PARRA

NI MUY LISTO NI TONTO DE REMATE

Poeta y antipoeta, académico y antiacadémico, docto y popular, dialéctico y contradictorio, francotirador y de temperamento fragmentario y díscolo. Criollo por naturaleza. Campesino chillanejo educado en Oxford. Shakespeariano de lectura adentro (“La sensación que tengo es que yo nací para traducir El Rey Lear. No me imagino a mí mismo ahora sin El Rey Lear”). También: ser o no ser, en una permanente oposición locura-razón. Lacónico las menos de las veces, sobre todo cuando su interlocutor pestañea o pierde el vuelo del diálogo. Conversador a carta cabal, sobre todo cuando ese mismo interlocutor está atento al desarrollo de sus relatos. Directo en el decir las cosas por su nombre, sin tapujos, francamente, pan pan, vino vino: “A eso vine a este mundo, a decir verdades del porte de un buque”.

Tal era -y es- Nicanor Parra: retrato y antirretrato. Siempre el mismo, ayer como hoy. Ayer: “Si me hacen un reportaje no tengo más remedio que ponerme en pose”. Hoy: “No más entrevistas, me distorsionan todo lo que digo”. Todo el siglo veinte (con los vicios y prodigios del mundo moderno), y la primera década de este veintiuno, pasa por su vida y por su obra. Esa obra de resuelta escritura, con humor y con lenguaje muy chilensis y americano. Y esa vida llena de visionarios años de lúcida existencia. Cuando cumplió sus ochenta, en 1994, un periodista le preguntó, muy suelto de lengua: ¿Piensa llegar al año 2000, Nicanor? Y la respuesta: “¡Cómo va a ser tanta la mala suerte!” Por fortuna, la mala suerte no va con él. Nicanor Parra ha pasado con creces el siglo XX para entrar en el XXI, y nada menos que en sus noventa y cinco de edad.

Nicanor Parra nació un 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, una aldea de la provincia chilena cercana a la ciudad de Chillán, 400 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Hijo mayor de un profesor primario y de una modista de trastienda. La Lira Popular, unas volanderas hojitas callejeras con sucesos del cielo y del infierno, será su silabario en el leer y aprender. Durante varios años enseña matemáticas y física en un Liceo oscuro, después de haber estudiado en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Andando el tiempo volverá a esta misma Universidad a ocupar la cátedra de Física y Mecánica Racional que le llevará medio siglo de docencia.

Con Cancionero sin nombre, una obra publicada en 1937, y de marcado acento, ritmo y romance garcialorquiano, Parra entra en el escenario literario chileno. Aunque dejará pasar algunos años para acercarse a su obra cabalmente representativa de sus Poemas y Antipoemas (1954). Tiempo suficiente para que el lector pudiera recuperarse del golpe antipoético. Y después La cueca larga (1958), Versos de salón (1962), Canciones rusas (1967), Hojas de Parra (1985) y sigue, sigue. Cada libro lo ha hecho ganar o perder amigos. Lo salvan y lo condenan. Estos últimos, no tienen pelos en la lengua: “Desconfíe del antimundo, del antimono, del antihombre o anti no sé qué, verdadera epidemia que cae y vuelve a caer en la simple retórica de sí misma”. Y los otros –los más- lo señalan como “el gran poeta vivo de nuestra lengua, cuya poesía es la expresión más justa del gran drama del que todos somos actores: la existencia contemporánea”.

Y Nicanor se abanica. Ni los Vientos contrarios (título de un libro de Huidobro) ni los Plenos poderes (título de un libro de Neruda) le hacen mella. La antipoesía es su mejor coraza, porque puede ser, efectivamente, un atentado contra la poesía. O bien señalar un rechazo a moldes estereotipados y una apertura a nuevas formas que ensanchan el lenguaje poético: “En la antipoesía se permite todo, cualquier cosa, uno puede estar hablando de manzanas y perfectamente puede salir con peras, aunque el cielo se caiga a pedazos porque este es el fin último de la poesía”.

Al publicar Poemas y Antipoemas (1954), Nicanor Parra -ni muy listo ni tonto de remate, como se define a sí mismo nada menos que en un epitafio- viene a romper con todo un ordenamiento generacional y continuo de la poesía chilena y latinoamericana del siglo veinte. Y con una manera de escribir esa poesía. Todo el derrumbe de un alquímico lenguaje de pequeño dios en beneficio de la exaltación de un lenguaje nuevo o recuperado de lo cotidiano, dejando en evidencia que el poeta –homo sapiens, homo faber- es un hombre como todos: “Se acabó el engolamiento”.

Así, los temas de Parra (contar y cantar las cosas por su nombre) vienen del diario vivir o del llamado lenguaje de la tribu en un recuperar hablas y lenguas desde sus raíces e invenciones creativas, con todas las tablas lecturales y trampas y vicios del mundo moderno. A través de sus endecasílabos, Parra puede llegar a la risa más destemplada como a la compasión por el ser humano o la autocompasión. Sentimientos de humanidad y dramaticidad que revelan sus antipoemas, a pesar de su carga de humor y gracia e ironía. Contrasentidos y circunstancias en los cuales radica la alteración gestual y dialogante del antipoeta a través de una escritura rupturista y transgresora. Un embestir contra lo absoluto y lo sagrado en una especie de desacralización y desmitificación del mundo y del hombre.

De ahí, también, que el lenguaje antipoético llega, a veces, a una “herejía” contra el lenguaje convencional, en una constante dialéctica de las contradicciones. “A decir verdad, la antipoesía es una lucha libre con los elementos. El antipoeta se concede a sí mismo el derecho a decirlo todo, sin cuidarse para nada de las posibles consecuencias prácticas que puedan acarrearle sus formulaciones teóricas. Resultado: el antipoeta es declarado persona no grata”, dice Nicanor.

Con la llamada antipoesía, y de acuerdo con el alfabeto parriano, su autor busca precisamente anticiparse al poema mismo como forma de imponer un nuevo tratamiento en la escritura poética, es decir, un torcerle el cuello al cisne del lenguaje. O en un acto inaugural de reinventar nuestros decires. ¿Cómo quemar las naves tradicionales, entonces? Partiendo de la misma tradición en un decir las cosas como son, sin retórica o alegoría alguna, aunque este decir haga poner el grito en el cielo. El alma chilena, del mar a la montaña (Carlos Pezoa Véliz, Diego Dublé Urrutia), anda en las lecturas genealógicas de Parra, junto a aquellas otras de lenguas diversas en sus vertientes nutricias: “En la época que yo escribí algunos de los antipoemas , leí con mucha atención a Kafka, también a los ingleses. Es una mezcla de todo y de muchas cosas más. Tampoco pueden estar ausentes Aristófanes, Chaucer, por ejemplo”.

La verdad es que Nicanor Parra rompe de golpe con toda una tradición literaria, con todo un tono, un decir, una forma alambicada para el quehacer poético. El poema o antipoema de Parra es una auténtica y sincera advertencia al lector. Las palabras arcoiris, dolor, torcuato no aparecen por ninguna parte en sus textos. Sillas y mesas sí que figuran a granel. Ataúdes, utiles de escritorio, tumbas que parecen fuentes de soda. De esta manera, el lector pasará a ser un lector cómplice, comprometido en medio de un cúmulo de contradicciones y en un mundo que se recompone a través de un método rápido de preguntas y respuestas. No hay, pues, lector pasivo, aunque este lector ignore de dónde vienen esas voces que lo hacen temblar.

La antipoesía se vuelve cotidiana. El antipoeta es un hombre más, un albañil que construye un muro, un constructor de puertas y ventanas, un hombre capaz, incluso, de ironizar su propia existencia. Parra ha expresado muchas veces que no hace literatura, que sólo cuenta cosas: “Los poemas son como secreciones glandulares. ¡Ay del poeta que siga haciendo el quite a los giros del lenguaje cotidiano, combinando palabras que suenen más o menos bien, como nos enseñaban en la escuela! La unidad fundamental de la poesía es el giro idiomático y no la palabra”.

Pero no todo es paradoja, vicios del mundo moderno, sueños absurdos. También cierto dramatismo estremece la interioridad de esta antipoesía hasta hacerse evocadora y casi nostálgica en un recuperar días felices o reconstruir memorialmente recuerdos de juventud. Así, lo neorromántico y lo posmodernista y lo expresionista –ismos visibles y reconocibles (incluso por el autor) como líneas centrales de su obra- constituyen vitalizadores vasos comunicantes hacia lo cotidiano y, en definitiva, hacia lo humano de esta poesía. Poesía o antipoesía de la claridad.

Con la aparición de Poemas y antipoemas, en 1954, se inauguraba no una nueva forma de crepúsculo, sino un nuevo tipo de amanecer poético: Durante medio siglo / La poesía fue el paraíso del tonto solemne / Hasta que vine yo / Y me instalé con mi montaña rusa.

*

GONZALO ROJAS

Y LA POESÍA DE LO NUMINOSO

.

Desde la publicación misma de Contra la muerte (1964), uno de sus libros visionarios, Gonzalo Rojas –“este animal larvario que soy”- marcó de inmediato un hito de trascendencia en el proceso poético chileno del siglo veinte. Puso en vigencia y proyección a un autor que desde entonces, y aun antes, había adquirido un compromiso de vida y de conducta con el oficio intenso de la poesía: aire en su invención alucinadora y creadora, pero también en su realidad viva, en el instante terrible de cada cosa. “Un aire, un aire nuevo –dirá el poeta-, no para respirarlo, sino para vivirlo”. Animal larvario, entonces, y en permanente crecimiento tenaz, este chileno en las alturas mayores de la poesía iberoamericana de hoy y en lo mejor de una lucidez relampagueante de sus 92 años.

Gonzalo Rojas nació un 20 de diciembre de 1917 en Lebu, un pueblo minero, pescador y araucano de una sureña provincia de Chile, el país andino y marítimo en la australidad del mundo. Será ese mar y sus tormentas -“leo en la nebulosa mi suerte cuando pasan las estrellas veloces y oscurísimas”- el universo que marcará su infancia y a la cual volverá permanentemente en su poesía: “Alumbrado de mí, doy un salto hacia atrás y entro por un instante en el destello de la infancia. Voy corriendo en el viento de mi niñez en ese Lebu tormentoso y oigo, tan claro, la palabra relámpago”.

No en vano, y muy suyas, son esas palabras amadas en el esdrujulamiento y lo sensitivo del rehallazgo, del zumbido, del relámpago, materia y fundamento de su escritura: “Y voy volando en ellas, y hasta me enciendo en ellas todavía. Las toco, las huelo, las beso a las palabras, las descubro y son mías”.

Será, sin embargo, Concepción la ciudad donde la literatura fijará su vaticinio y su derrotero, orientará su vocación de poeta con azar y todo, y dejará atrás su tartamudez para el respiro definitivo de su aire y conjurar lo numinoso: prodigio y vivacidad y transfiguración. Y de ahí, con su surrealismo criollo o mandragorismo chileno, saltando en una rueda libérrima al mundo: “Oigo con urgencia que me llaman y llaman, oigo voces y escribo”. Escritura, en consecuencia, iluminada e iluminadora desde el origen, tuétano adentro, en su Dios, en su eros, en su quejumbre y, en definitiva, en su estallido de mundo: sentido y sonido.

Así, La miseria del hombre, su libro hito y primero de 1948, será el inicio, con más o menos plazos, de una veintena de otros que enriquecerán, sin ego posible, su cada vez más admirativa y portentosa escritura poética, aun reconociendo que siempre se estará escribiendo el mismo libro, “libro viejo y libro nuevo al mismo tiempo, jugando en el juego fragmentario que nada tiene que ver con la dispersión”.

De La miseria del hombre (1948) a Contra la muerte (1964), de Oscuro (1977) a Del relámpago (1981), de Transtierro (1979) al Alumbrado (1986), de Materia de testamento (1988) a Réquien de la mariposa (2001), y todo en un cauce incesante que va y viene (“lo que pongo en tela de juicio es la palabra misma como proyecto de inmortalidad”), y en un llamear esa palabra sin impostura posible, revelando a un poeta cada vez más crítico y congruente con su propia hondura, enamorada y solitaria, logrando visiones profundas del hombre y de su circunstancia, valiéndose de un lenguaje original, tan pleno de imágenes y de símbolos que le dan su lozanía y su universalidad.

Escritura poética en su prestigio y reconocimiento que lo llevará nada menos, y entre otros galardones muchos, al mismísimo Premio Cervantes (2003), el más significativo e importante de la lengua española. El poeta dirá: “Cuando escribo mis líneas menesterosas de aprendiz interminable, lo primero que hago es ponerme en pie y marcharme”.

A la par de su intensa trayectoria poética y de los itinerarios de su obra édita en Santiago de Chile, en Caracas, en México, en Madrid, el poeta viaja, viaja por países y continentes, y sin temor al vértigo y al desvarío dialogando con el mundo: “Vengo simultáneamente del norte y del sur, del este y del oeste, y he vivido largo en muchos párrafos del planeta, de los hielos a los trópicos y de las cordilleras al mar”. Conferencias y más conferencias, lecturas y más lecturas, Universidades y más Universidades. Cambiar, cambiar el mundo: “Corrimos demasiado veloces con la antorcha quemada en nuestras manos, libérrimos y errantes por volar al origen”.

La poesía de Gonzalo Rojas, siempre tan vivencial y abismante, fundamenta y fija rigurosa, estética y armónicamente las vertientes temáticas de una escritura en su identidad y en su visión y que, a su vez, se irá proyectando de libro en libro, en su revelación de vida y de lenguaje. Concentración y precisión verbal en su exigencia y rigor, pero al mismo tiempo con libérrimo espacio de circulante aire. Sentido y sonido en sus visiones o cuerdas rescatadoras que surgen de lo numinoso, por no llamarlo metafísico, del “todo es tan falso y tan hermoso”. Es decir, lo precario de lo humano y su sed de infinito. O en el verso, ya citado: “Leo en la nebulosa mi suerte cuando pasan las estrellas veloces y oscurísimas”.

También la presencia de lo genealógico, atándose muy fuertemente con lo tanático. Todo en una especie de defensa de la sangre viva del parentesco sanguíneo y del parentesco imaginario. De ahí una poesía existencial del hombre de nuestro tiempo. Además, lo resueltamente quevediano en el tratamiento del desenfado y el humor. O esa terca ironía, con su sátira y su farsa. A su vez, el amor-eros en toda su plena y exacta hermosura de qué se ama cuando se ama. Sensorialidad en el amor cuerpo-tacto-olfato-lengua. O en la espiritualidad (lector atento de su Juan de la Cruz) de los sentidos o del arrobamiento en la dolencia de amor.

Entre estas vertientes o registros temáticos, Gonzalo Rojas no descuida las circunstancias inmediatas en una poesía de transtierro (pasarán estos años cuántos de viento sucio) o de reflexión de lo humano-humano en las realidades y contingencias. La poesía como experiencia de vida, entonces, con sus “estrellas veloces y oscurísimas”. Poesía fermental y vitalísima, sin duda. Y relampagueante y de respiro hondo. Para aprender a ver, a oler, a oír el mundo con su palabra, transida de ella: “No tengo otro negocio que estar aquí –escribe el poeta-, diciendo la verdad en mitad de la calle y hacia todos los vientos”.

Hay algo geológico y mágico en su poesía vislumbradora, una relación hondamente sensitiva y sensual a cada paso. No una dialéctica del amor, sino un hechizo perplejo (“el portento erótico se me da como peripecia de perdedor”), un permanente alumbramiento en su asombro y en su maravilloso desvarío, una irradiación cautivadora e imantada en sus decires y sus haceres: la escritura como acto genésico encima de la página blanca. Un juego de estar y no estar: No soy David, ni San Juan de la Cruz, ni Baudelaire, ni ese sagrado alcohol de Dylan Thomas. Ni los volcanes libres de la Mistral, Neruda, o de Rokha; ni Vallejo, ni el Océano, ni Vicente, ni nadie. Apenas uno más en el coro invisible.

Longevo irremediable este nuestro Gonzalo Rojas. ¿Apenas uno más en el coro invisible? “Animal larvario” (como se define), rítmico y sigiloso. Místico turbulento, sin duda, en su perpetuo encantamiento del amor, “y sin el cual no anda el mundo, pues el amor es la única utopía que nos queda”. Alumbrado y metafísico en sus noventa y dos años -la edad de su reniñez- y en su irrenunciable escritura de su siempre incesante ejercicio: ¿Qué se espera de la Poesía sino que haga más vivo el vivir?

Valparaíso, Chile, marzo, y 2010.