EL AÑO DE LA IRA*

El Diario de un poeta chileno en Chile

Por Jaime Esponda**

. .. . . . . . .

De verdad, constituye para mí un honor participar en este evento en que volvemos a “El año de la Ira”, de Jaime Quezada. Sí, un honor, en cuanto, como corresponde al más genuino significado de este concepto, estar aquí no es solo el cumplimiento de un hondo y agradable deber para con el autor, sino también para conmigo mismo. Se han escrito muchos testimonios o memorias de un preso político de la dictadura, de un exiliado, etc. Este documento no contiene el testimonio de una víctima de la dictadura en el sentido técnico de las leyes internas del Derecho Internacional. Pero, qué duda cabe, es la memoria de una víctima representativa de la mayor parte de quienes caben en este concepto.

Si algo produjo al escribir su Diario el joven poeta Jaime Quezada, fue mostrar, con la sencillez de una escritura cotidiana para sí, cómo todos los chilenos fuimos víctimas de la opresión, aun permaneciendo en sus casas, en la calle, en un bar. Más específicamente, este Diario nos permite compartir la vivencia, en ese año fatídico, de los pocos escritores, poetas, jóvenes intelectuales que, como Jaime, optaron valientemente por el incierto y duro camino de permanecer en la patria, de aferrarse a su tierra, mientras la mayoría optaba –con razones muy atendibles- por el exilio. Y compartir cómo aquellos debieron sufrir el acoso de la fuerza bruta y la exclusión.

De todas las palabras que pueblan estas páginas, solo hay una ausente, o casi ausente, porque se alude a ella una sola vez: el olvido, que cuando le pareció llegaba a “liberarlo”, es decir, cuando creía estar por fin olvidando aquello que se resistía a recordar, experimenta que es imposible y responde que, “en verdad, nunca nos olvidaremos”. Si buscase un símil de estas páginas, recurriendo a otras artes, no podría decir que es una sinfonía, porque el fondo de la obra es un gran silencio, interrumpido a veces por disparos, otras veces por un grito de dolor y muy ocasionalmente por un himno.

El Año de la Ira es un Diario poético que se asemeja más a la pintura que a otras artes, desde que la pintura, como sostiene John Berger “es, en primer lugar, una afirmación de lo visible que nos rodea y que está continuamente apareciendo y desapareciendo”, a lo cual agrega que “posiblemente, sin la desaparición no existiría el impulso de pintar, pues entonces lo visible posee la seguridad [la permanencia] que la pintura lucha por encontrar”.

Y más propiamente, estamos ante un gran fresco, con un fondo oscuro, pero produciendo ese efecto de arrojar luz sobre objetos rígidos, sombríos, una luz que muchas veces busca a tientas y permite a nosotros otro revivir, y a los jóvenes que no vivieron el año de la ira imaginar, lo que fue en la vida de un joven poeta de 1973, ese año terrible.

Tengamos presente que el fresco supone un procedimiento artesanal, cuyo instrumento privilegiado son las propias manos del creador, y del cual resulta una obra permanente, duradera. Y en este fresco va apareciendo una enorme cantidad de personajes, con su palabra o su silencio, en cuyo centro, pequeño espacio, se encuentra el autor del Diario, el poeta, como testigo vivo de la tragedia.

“El año de la ira” tiene la ventaja sinigual de un Diario, tan distante del estudio reposado y sobre seguro del historiador: esa ingenuidad que corre siempre el riesgo de la equivocación ligera pero que, sin embargo, nunca deja de manifestar, con libertad desde el interior de lo genuino, la verdad de la vida, el minuto vivencial que vale por semanas, meses de estudio de la historia. Así, nos vamos encontrando con una serie de situaciones objetivas que impactan en la vida diaria del joven poeta (y excúsenme que, en la mayor parte de mi exposición, no haga más que repetir y reordenar en voz alta lo que el autor nos va transmitiendo con la escritura, porque no cabe ulterior interpretación):

La conmoción-emoción inicial del incendio de La Moneda, y “esa bandera ardiendo y quemándose en lo más alto del palacio”. Y la muerte del Presidente, de Chile. La destrucción de la historia cívica, de la tradición ciudadana, los registros electorales quemados. El terror que generan los primeros bandos militares y el miedo que causa en la intimidad del hogar el zumbido de los aviones, los tiros de fusil-ametralladoras, los focos de los patrulleros. Y la larga noche oscura, ese silencio en el porvenir, que comienza con la muerte de Neruda, la tristeza, el luto, el silencio de la multitud en sus vigiladas exequias.

Desde un comienzo, la mentira, que rodea y oculta la verdad, en la radio, en la televisión, en los periódicos, “en la boca de los que nos gobiernan”. Mentira, cuando militares constitucionalistas son condenados por “traición a la patria”; mentira cuando se justifica la incineración de los registros electorales de la democracia pretextando que estaban adulterados y viciados. Luego, la soledad, no solo la de la muerte; también la soledad de los amigos que están en el exilio de allá. Y acá, la gran soledad del poeta creador que dice: “estoy más sólo que nunca, la catacumba patria”.

Pero, como en todas las etapas que va recorriendo el Diario del poeta, la vida lucha por vencer a la muerte. Cada situación límite lleva consigo también la sobrevivencia: el exilio es sobrevivencia, la soledad en el país es el precio de la sobrevivencia, la lectura clandestina de las memorias de Neruda, que llegan a sus manos no sabe cómo, es sobrevivencia. Por ello, hablando a través de un amigo, el poeta dice que son “sobrevivientes de una generación en un Chile que sobrevive”. La vida que no quiere darse por derrotada, porque está animada por la libertad interior, es también la que se hace presente cuando, en el funeral de Neruda, la multitud canta la Internacional.

Y en la vida del poeta, sobrevive la poesía, aunque escriba solo para él. Aunque confiese que hay días “que son como para no escribir palabra”, desde la soledad, desde la lectura silenciosa del Salmo 83, surge la obra poética, porque el silencio del joven poeta no es un silencio de muerte sino de meditación. El Diario revela cómo el intelectual, junto a las dificultades que le afectan distintivamente, debido a la precariedad en que se lo coloca su condición de escritor, debe compartir tantas otras con el común de la gente.

Le afectan personalísimamente el acoso que rodea la actividad intelectual, las graves consecuencias de la ausencia de comunicación y la imposibilidad de diálogo, “el deterioro editorial al punto de la quiebra”. Y si afecta su corazón sensible el sufrimiento de los demás, como el desaparecimiento del hijo de la costurera del barrio, también lo hacen otros desaparecimientos: el de la revista literaria y el de la página del diario que estimulaba a autores y lectores. Así como los efectos del aislamiento de Chile respecto a los demás países de América Latina.

Pero, una vez más, la vida que se afinca en la libertad a la que no se ha renunciado, se hace presente para enfrentar esas dificultades con coraje, de modo –dice- “impedir que le hagan a uno mella en el oficio y en la conciencia de hombres-escritores nacidos libres”. Es el mismo coraje de Filebo (Luis Sánchez Latorre) cuando se pone al frente de sus pares y abre, aunque entornadas, las puertas de la Casa del Escritor, donde se vive la lealtad, la solidaridad de los creadores en Chile.

Un Chile en que la delación va de la mano de la sospecha, en que la represión se da en todos los ámbitos de la vida nacional y deriva en el padecimiento de los torturados, de los prisioneros en los campamentos de detención, en la injusticia de la “rápida y efectiva justicia militar”.

Una represión que también persigue, mediante la censura de la prensa, la censura cinematográfica y la censura de programas de estudio, despolitizar y desconcienciar a la población. Y que conduce a la humillación de la autocensura, que nuestro joven poeta grafica con ese ir retirando libros “de los estantitos, para ir al fuego eterno”, pero que se hunde en lo más íntimo, con el hablar fragmentado y el cuidado al pronunciar tal o cual palabra en el bus, en el bar. Porque te envuelve como un vaho la sospecha del vecino, del parroquiano, del garzón, de la vendedora de boletos de la lotería. “Hasta en la montaña podía ser sospechoso”, se lamenta el autor. Y la deslealtad. Por ejemplo, de los amigos del poeta Humberto Díaz Casanueva, que cambian de vereda cuando lo ven caminando por Providencia.

Todo ello produce en él una pena grande (“Chile es un lloradero de todos los días, dan ganas de llorar a mares”) y una honda nostalgia viva del país que éramos, viéndose, dice, “condenado yo mismo a un exilio interior, el desarraigo en la propia patria”. En un país donde lo oculto va primando sobre lo visible, manifestación de lo cual es lo que él va vertiendo en su propio Diario de todos los días, que a su vez oculta… Y cada salida, cada encuentro le trae la pena de los otros, la espera de la costurera, tan solo por una información sobre su hijo desaparecido; incluso la seducción, la tentación o el chantaje de que es objeto un muchacho, para que sea informante y delator, a cambio de saber de su padre desaparecido. O la miseria de los pobres que se van volviendo más pobres, ante la indolencia de los que gobiernan, y que provoca en su ánimo sorda impaciencia. En fin, el joven poeta experimenta el pesar “de no ser, como quisiera, sinceramente optimista”.

Para enfrentar estas situaciones, para sobrevivir, una vez más el joven poeta nos muestra como los chilenos, y él mismo, se valen del corazón y de la razón. Desde la cautela, frente a la posibilidad de caer detenido; pasando por la resignación (“¿qué hacerle?”, dice), frente a medidas odiosas que no admiten reclamo, como las alzas de precio; hasta la evasión, para aliviar las tensiones, por ejemplo, viendo el Mundial de fútbol del 74.

Aunque, a veces, la propia ira interior que va creciendo, esa que genera la mentira institucionalizada, puede ocasionalmente llevar al atrevimiento de rayar los muros de un baño público. Y los sueños: el poeta sueña “con un espacio azul, al final del camino: la libertad”.

Así, sobre el fondo gris, se va poblando esta obra de tantas vivencias de sufrimiento no necesariamente ocasionadas por ofensas directamente inferidas, en este caso, al joven poeta, sino al país: tantas prohibiciones -de partidos políticos, de elecciones, de reuniones, de publicaciones-; tantas pérdidas, como las ocasionadas por la fuga de científicos y técnicos de las Universidades, los despidos ilegales de trabajadores; tantas penurias de profesionales y empleados cesantes que deben vender pescado, frascos de mermelada o conducir taxis. Y los dramas familiares, el desmembramiento de los hogares, producto de infidelidades ayer inimaginables.

Pero en el poeta, como en tantos miles de compatriotas, las reservas están intactas. Y poco a poco la gente comienza a conversar, en los bares, “que están repletos”, dice, y el viejo humor chileno “florece como las flores silvestres, hasta en los campamentos de detenidos”.

Podríamos continuar, pero mi invitación es a todos ustedes, a que recorran este fresco del Chile castigado del 73-74, cubierto de tantas situaciones y de tantos personajes. Unos personajes entre los cuales sobresalen cuatro grandes figuras patrias que comprometen el honor del joven poeta:

Salvador Allende, presente en este Diario, desde su voz en radio Magallanes el 11 de septiembre hasta el recuerdo de su promesa de cumplir y hacer la Constitución.

Pablo Neruda, desde su muerte y su funeral; el recuerdo del Premio Nobel y del homenaje popular en el Estadio Nacional; el traslado de sus restos al patio México, en que el poeta Jaime Quezada participó; hasta la custodia en sus manos de manuscritos de Neruda.

El cardenal Raúl Silva Henríquez, desde sus declaraciones iniciales, objeto de críticas por los golpistas, pasando por su bellísima homilía de Pascua de Resurrección, cuando amenazado de muerte hablaba de “los dolores de nuestro pueblo” y de “la muerte de nuestros hermanos”, hasta la carta enviada a Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1974, pidiendo la libertad de los condenados o anunciando que no haría misas oficiales en ese primer aniversario.

Y, en cuarto lugar, especialmente para Jaime Quezada, Gabriela Mistral, cuyo mensaje va descubriendo tras la búsqueda de su prosa en la Biblioteca Nacional, donde, nos dice, se lleva “sorpresas mayúsculas (...) de esta poeta nuestra”, esa desconocida, esa hija de la Democracia chilena, que habla “despedazándose por la paz y los derechos humanos”, la extranjera del país de la ausencia…

Y, luego, los amigos del poeta, fraguando solidaridad. Gonzalo Millán, que le escribe desde el exilio; Floridor Pérez, desde el campamento de detenidos; Ester Matte, que le da, dice, “el mejor regalo para mitigar estos tiempos de calvario”, las Obras Completas de San Juan de la Cruz.

En seguida, la figura paterna (un conservador tradicionalista con sinrazones, escuchando noticias en una RCA Víctor) y la madre (que lleva el dulce nombre de María, hace el pan, prepara el café, plancha, cose sentada en la máquina Vencedora).

Y, por último, la sombra del anti personaje: Pinochet, el tirano de Chile, cuya presencia es tan fuerte que el joven poeta no resiste a la tentación de buscar obras suyas, militares por cierto, en la mismísima Biblioteca Nacional.

Es tan grande el cúmulo de maldades que aparecen en este gran mural, que pareciera imposible que hubiesen sido perpetradas solo en doce meses, como seguiría ocurriendo durante diecisiete veces doce meses.

Y ¡qué mérito de este Diario, que todo ello pueda estar contenido en unas pocas páginas!

Estamos ante un testimonio vivo que vale mucho más que sesudos análisis históricos o sociológicos, para transmitir a las futuras generaciones lo que se experimentó en ese año de la ira. El testimonio vivo de la generación diezmada.

Todo, todo afectó, directa o indirectamente al joven poeta. Aunque él no haya estado detenido, aunque no tuviese un hermano desaparecido, todo aquello lo marcó, como a nosotros, sus contemporáneos. No solo la censura, no solo sus amigos y colegas en el exilio. Porque nada humano le era ajeno. En tal sentido, este Diario es también una denuncia contra aquellos que no se sintieron afectados, que ignoraron el sufrimiento de un pueblo, que pasaron esos años de largo, como si todo lo que ocurrió hubiese sucedido en otro país.

Y es una denuncia contra aquella prensa que, yendo incluso más allá de la censura a que la obligaban las disposiciones de la dictadura, calló y tergiversó la verdad, pese conocerla; y también contra aquellos intelectuales, no tantos afortunadamente, carentes de valor e incapaces de no plegarse a la verdad oficial, a la espera de algún premio nacional de la dictadura.

Reitero y repito un párrafo anterior: estamos ante un gran fresco, con un fondo oscuro, pero produciendo ese efecto de arrojar luz sobre objetos rígidos, sombríos, una luz que muchas veces busca a tientas y permite a nosotros otro revivir, y a los jóvenes que no vivieron el año de la ira imaginar, lo que fue en la vida de un joven poeta de 1973, ese año terrible.

(Feria Internacional del Libro de Santiago, 28 de octubre, 2013).

* * *

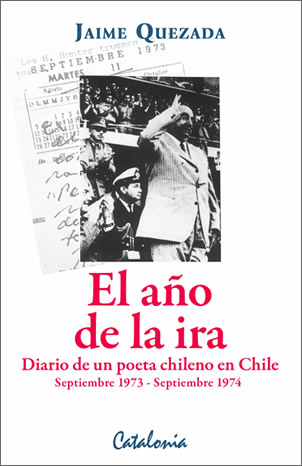

*Jaime Quezada: El Año de la Ira. Diario de un poeta chileno en Chile. (Septiembre 1973 – Septiembre 1974). Editorial Catalonia. Santiago, 2013.

** Jaime Esponda: Abogado chileno. Tras el golpe militar de 1973, después de dos sucesivas prisiones en la Academia de Guerra de la Armada, ingresó al Comité de Cooperación para la Paz en Chile, antecesor de la Vicaría de la Solidaridad y en los años siguientes formó parte de esta institución, de la que fue Jefe de Coordinación Nacional. Bajo el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, fue Director de la Oficina Nacional de Retorno de exiliados políticos. Entre 1995 y 1999 se desempeñó como Jefe de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala y Director de Investigaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de dicho país. Actualmente, es Profesor de Derecho Político y de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Chile.