Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Jaime Quezada | Ernesto González Barnert | Autores |

“La poesía es acto de legítima defensa contra los vivires o desvivires de este mundo”.

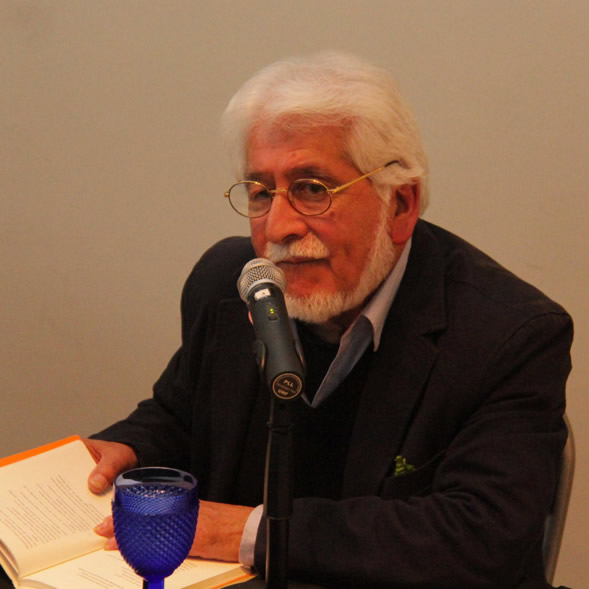

Entrevista a Jaime Quezada.

Cultura. Fundación Neruda, Santiago de Chile,

jueves 21 de mayo, 2020.

Por Ernesto González Barnert

.. .. .. .. ..

Aproveché esta pandemia para conversar con Jaime Quezada (1942, Los Ángeles, Chile) un poeta que supo sintetizar las grandes búsquedas de las voces mayores del siglo XX, continuar el trazado –de un siglo de oro de poesía chilena– sin perder su propia voz entre las fuerzas gravitacionales del lar, la antipoesía, la revolución y mística cristiana (del pueblo latinoamericano que encuentra en Cardenal su pope y Mistral su reina salvaje). Quezada Ruiz, un poeta estudioso y generoso de la poesía, abierto, ha hecho un recodo en esta época de grandes hechos históricos para salvaguardar la dimensión personal del ser humano, tanto en su cotidianidad como en su chispa divina o religiosa. Un canto luminoso y sutil, claro y contemplativo del lado de la flora y fauna y del hombre, que uno es frente al galopante y rabioso acontecer hueco del Moloch, del progreso y las masas que pierden la oportunidad de escucharse el pequeño y aterido corazón, donde la poesía es, como dice en esta conversación, ni más ni menos, “un acto de legítima defensa contra los vivires o desvivires de este mundo”.

—¿Cómo vives esta pandemia?

—Encerradito en mi casa floridana, al amparo de lecturas y relecturas, sin asomar siquiera mi nariz narigona a la puerta de calle. Por lo demás, siempre he procurado vivir como si estuviera en un claustro –que lo estoy-, en retiro y silencio y soledad. En esta pan-de-mia de hoy (que no fuera ojalá nunca) la relectura de libros amados, que una vez se leyeron con fervor, vuelve a ser mi pan cotidiano.

—¿Qué verso o frase llevas como un amuleto en estos días en tu corazón, de memoria?

—Ni amuleto ni talismán, rito o liturgia, mejor, para aliviar mi día: un trisagio que repito en voz alta tan pronto despierto cada mañana: Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus inmortalis… Miserere nobis. Y así, varias veces, a manera de verso u oración o cantiga medieval que aleja los males de este tiempo.

—¿Qué texto tuyo leerías en una sala de clases hoy?

—Ese hoy de un espacio-tiempo presencial o de una teleconferencia para un poema escrito en una Underwood hace ya más de una treintena de años: Desamparo, de mi libro Huerfanías (1985). El poema -me doy cuenta y también hoy- es una revelación de visiones apocalípticas en una era remota o próxima ya mítica, ya utópica, ya real; además de referencias o voces de prestadas de un Arcipreste de Hita y a un Alberto Rojas Jiménez. Es decir, resultaría una clase fuera de toda inútil lección pedagógica, pero sí ilustrada y vivencial y poética vuelta motivación en estos amenazantes y desamparados tiempos.

—¿Qué libros fueron gravitantes para llegar a ser poeta?

—No sé si he llegado a ser poeta, como si la poesía fuese una meta. Y menos proponerse ser poeta a través de una literatura libresca. Los libros para leer y releer, gravitantes y motivadores en sus lecturas, sí. Un universo-mundo que se abre a la imaginación plural y creadora. Por ahí, la poesía se me vino en verbo y en sustantivo como una cosa connatural: naturaleza, cosmos, gestos, ritos, asombro, hallazgo, es decir, “liturgia” y “ceremonia” en la palabra y el lenguaje. Así Trilce, con su cholo Vallejo y todo, por ejemplo. O Tala, de nuestra Mistral, con sus materias y alucinaciones. Que de uno y otro libro sale uno imantado. ¿Tal vez ese imán será lo gravitante?

—¿La poesía que es para ti?

—Sencillamente un acto de fe y de projimía, de ternura y de asombro. Algo como no visto o visto por vez primera. También, acto de legítima defensa contra los vivires o desvivires de este mundo, y del propio: “de mis soledades vengo, a mis soledades voy”.

—Es conocida tu erudición y fascinación con Gabriela Mistral, Ernesto Cardenal, Jorge Teillier y Pablo Neruda, entre otros. ¿Qué le dirías a cada uno de si tuvieras la oportunidad en dos líneas?

—A todos y a cada uno mis “Muchas gracias siempre”. O “Que Dios se lo pague”, según el caso: A Teillier, por ser el responsable de la publicación de Poemas de las cosas olvidadas (Revista Orfeo, 1965), mi primer imberbe librito. A Neruda, por su gesto noble y generoso al compartir una lectura en el Teatro Municipal de Santiago de Chile (junio, 1969) en un recital memorable y del cual tengo el más vivo recuerdo. A Ernesto Cardenal (que se nos acaba de morir), por Solentiname –su paraíso encontrado- que sigue viviendo en mí porque todo lo que allí fue sigue siendo y es eternamente. A Gabriela Mistral (yo, su devoto lector), por velar velando mis sueños e imaginaciones y, sobre todo, por su cabal “campaña de la ternura” (más necesaria que nunca) y por creer en una Humanidad “como algo que todavía hay que humanizar”. (Me pasé de las dos líneas, pero qué diablos. ¡Vale!).

—¿Cómo ha sido tu relación con la obra nerudiana?

—Permanente y contagiosa (aunque esta última palabra ni siquiera debiera escribirla hoy). Descubrí a Neruda muy jovencito aún, en la biblioteca familiar, si es que podría llamarse biblioteca a unos cuantos y diversos libros que había en mi casa. Una Antología, muy completa hasta entonces, de Pablo Neruda (edición de Arturo Aldunate Phillips, Nascimento, 1943). Esa hoy antología para bibliófilos me hizo entrar al sorprendente, sensitivo y emocional universo-mundo nerudiano, de sus Veinte poemas a su Residencia en la tierra. La poesía de Neruda, habitante él en el idioma y la esperanza, me hizo estallar los sentidos a todo vapor. Ese, “a todo vapor” se mantiene en mí en una permanente revisión de tan imperecedera obra, dando como resultado el que yo mismo sea, también, un acucioso antologador de obra tan fudamental.

—Llevas el Taller de la Fundación Pablo Neruda desde 1988 ¿Qué le dice el poeta al guía del taller y viceversa?

— “El mundo de las artes es un gran taller en el que todos trabajan y se ayudan, aunque no lo sepan ni lo crean”, decía el mismísimo Neruda en frase que inspiró y motivó la creación de este prestigioso Taller desde hace ya 32 años. Y es bueno hoy dejar testimonio –en el viceversa de esta pregunta- de tan advocativa lección nerudiana, norte y sur de nuestra vitalizadora tarea de Taller: “Que amen como yo amé mi Manrique, mi Góngora, mi Garcilaso, mi Quevedo, que me enseñaron el rigor, y busquen en mi Lautrémont viejos lamentos. Que en Maiakovsky vean cómo ascendió la estrella y cómo de sus rayos nacieron las espigas. Mi canto no termina. Otros renovarán la forma y el sentido. Temblarán los libros en los anaqueles y nuevas palabras insólitas, nuevos signos y nuevos sellos sacudirán las puertas de la poesía”. Así, el Taller, atento a las voces de su tiempo y a las por venir.

—¿Un libro que nunca has podido terminar de leer?

—En mis lecturas de ocupado o desocupado o curioso lector, claro que han quedado libros varios a medio camino en páginas perdidas acaso para siempre: novelas, novelitas, novelones. Me oriento por el hojear y por el ojear. El espíritu de los sentidos nunca me ha fallado. Salvo, y para escándalo de algunos, Cien años de soledad. Me perdí en el laberinto genealógico de personajes y personajas en las páginas portentosas del libro. Lo dejé de lado, para entrar en Rayuela, perdiéndome todavía más en ese lúdico juego de transfusiones textuales. Era una época –década de los sesenta- de rivalidades lectoras de mi tiempo: garciamarquíanos y cortazianos. Yo me inclinaba por estos últimos a despecho de los primeros, que se sabían de memoria fecha, datos e historia del bien mentado libro. Claro, cuando Cortázar vino a Chile (noviembre de 1970), me tocó recibirlo, pero para entonces ya me había puesto al día con su libro cabecera hoy de mis relecturas. Algo parecido me ocurrió con Cien años de soledad, leyéndomelo en una noche, y encerrado en mi habitación del Hotel Majestic (Ciudad de México), pues al día siguiente García Márquez estaría en una entrevista conmigo. Y, en fin, aunque sea a medio andar de páginas, siempre ese libro, que verdaderamente te espera, estará en tu alcance.

—¿Nos podrías regalar algunos de los libros, álbumes, películas o pinturas que estos días son cruciales para tu mundo interior?

—Para recobrar mi tiempo, no perdido sino reencontrado, tiempo-isla en el alejar el confinamiento, libros varios me acompañan en lecturas más diversas, y en literatura de ficciones y de ciencias, de historia y de poesía, de memorias y hasta recetarios de cocina. Pero por sobre todo dos obras siempre al alcance de mi sentir y mi pensar: Obra completa, de Teresa de Ávila (edición de 1847) y Obra completa, de Juan de la Cruz (un incunable, siglo XVI, con su Cántico espiritual y su Noche oscura). Que uno y otro libro, entre sus misticismos y sensualidades, salvan mi vivir, y me aferro a ellos como lengua de idioma y como tabla de salvación. Pero también Gustav Mahler salva las circunstancias con sus inspiradas e iluminadas sinfonías que llegan hasta la Resurrección y al canto de la Tierra. Libros y música, y arroces y patatas (según un recetario –La cocina varonil– del docto René de Costa), todo es Uno en este “qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche”.