Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Joaquín Trujillo Silva | Autores |

¿Matar a Bello?

Por Joaquín Trujillo Silva

Publicado en Palabra Pública, Universidad de Chile.

Junio de 2020

.. .. .. .. ..

1

Por motivos que poco se entienden hay hijos que no acaban de matar a sus padres. Entregados a una dinámica en que los matan para revivirlos una y otra vez, aquellos padres no descansan en paz. Parece que la mayoría de edad consiste en dejar de recriminar a los padres, de robustecer una inmunología propia, de granjearse la ficción de la propia responsabilidad, hasta cuando la ficción resista. Es más, parece que la mayoría de edad consiste en no solamente dejarse de culpar a los progenitores, sino que convertirse en sus padres, en sus cuidadores. Desde que estos viven más a consecuencia de la prolongación de la esperanza de vida, los hijos se han visto en la necesidad o acaso el deber de intercambiar papeles. Los hijos viejos son padres de padres aún más viejos. Esta peculiaridad histórica ha significado importantes tomas de conciencia. Por ejemplo, no es un misterio que buena parte del llamado estallido social de octubre de 2019 en Chile se explica por las bajas pensiones que comenzaron a percibir muchos padres, lo que en buena parte también fue asumido por sus hijos como un motivo de indignación. En el caso de la pandemia, que afecta más a los pensionados que a los hijos en edad de trabajar, ocurre un tanto: nuevamente los hijos se ven llamados a asumir responsabilidades que prevenguen o mitiguen un riesgo mortífero.

Ahora bien, si esta misma reflexión la extendemos resulta que no hay padre que no haya sido también antes un hijo, de ahí que todo hijo que piense más allá de sus narices verá que matar al padre es siempre un genocidio simbólico: lo propio tendrá que hacer con los padres de los padres, con todos los ancestros que, como se sabe, se multiplican exponencialmente, se remontan a un pasado infinito como las estrellas antes de concentrarse en los únicos abuelos comunes a la humanidad, eso que se abrevia como Adán y Eva.

De ahí que las genealogías sean grandes sistemas de —lo que en derecho se llama— responsabilidad solidaria. En ellas queda claro que nadie es suficientemente culpable, que a ninguno de estos ancestros debe imputarse el peso de todas nuestras penurias. Es decir, todos, ricos y pobres, somos herederos de tantos que al final no lo somos tanto de nadie.

Obviamente, las tensiones de una vulgar metáfora freudiana se pueden manipular para conseguir efectos de otra índole.

A los padres fundadores —aquellos personajes que mal se llama así— no habría por qué darles un trato distinto. Generaciones y generaciones han consentido, a veces a regañadientes, en darles ese título, otorgamiento contra el que bien puede alegarse la adolescencia de un hijo que no sabe quién es su padre, en todo el sentido de la expresión.

Es el caso de Andrés Bello. El mito —hasta ahora oficial— dice que él fue el rector fundador de la Universidad de Chile. Contra esta mitología del padre adánico han proliferado otros: por ejemplo, que él no fue más que el conserje de un edificio corporativo cuya historia se remonta mucho más atrás, o sea, a claustros y recoletos, tesis que avalaría otra, según la cual el primero de los cismas de la Universidad de Chile, que dio origen en 1888 a la Universidad Católica, no habría sido otra cosa que la contrarreforma ortodoxa de una institución que bajo liderazgo liberal cada vez más desembozadamente anticlerical se veía ya que iba por mal camino.

Pero sin duda que la expresión “hijos de Bello” —vociferada casi como lema más propio de hinchada— fue el grito de lucha con el cual una pluralidad política, étnica, religiosa, socioeconómica de hijos adoptivos reclamó para sí la filiación con Bello. Esta inmensa diversidad cultural que en la Universidad de Chile fue de vieja data —y que pese a todo no ha dejado de afluirle— no sabría decir yo por qué tuvo la inteligencia de no matar al padre, sino que, muy por el contrario, arroparlo en su decrepitud ante la amenaza de supuestos descendientes que, como fantasmas, unos de carne, otros de hueso, y los más de humo, intentaron —e intentan— volverlo irrelevante sacudiendo su legado.

Sin embargo, me temo que aquella inteligencia de hijos haciendo el papel de padres de Bello y, por lo tanto, de la Universidad de Chile, hace tiempo que más se parece al de adolescentes que solo saben ser —y no por pose— las víctimas de —y he aquí lo más curioso— otros padres, unos que ni siquiera son los suyos. Pues, en el fondo, a los padres se los elige, a Bello se lo eligió, se eligió que el padre fuese un poeta, un gramático, un filólogo, un codificador, un estilógrafo, un político, un editorialista, un escritor de discursos ajenos, un funcionario público, un divulgador científico, y, hay que decirlo: un escéptico; en suma, lo que he llamado en otra parte: un gramócrata. Matar a los padres es cosa de niños, y un mérito de los muchos “hijos de Bello” fue habernos explicado que, desde hace tiempo, ya no lo somos.

2

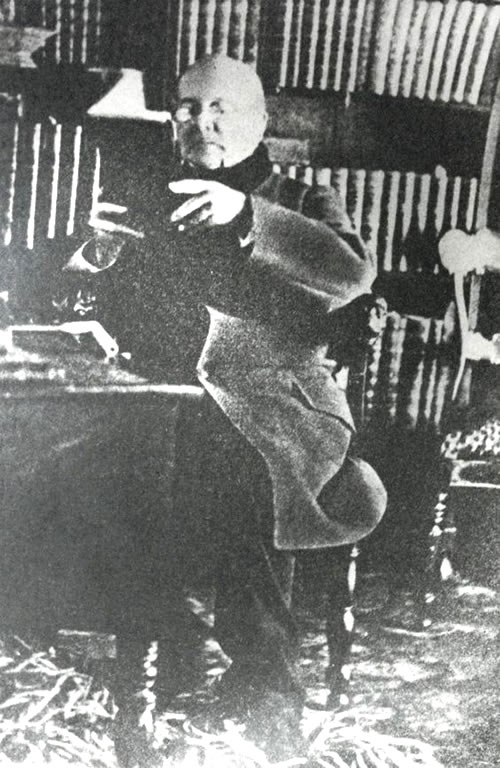

Uno de los descendientes sanguíneos de Andrés Bello —el escritor Joaquín Edwards Bello— se las pasó parte importante de su vida intentando revivir al ancestro. En la década de 40 del siglo XX podemos verlo —al tenor de sus propias palabras— observando un ramo de flores que alguien había dejado a los pies de la estatua de mármol en la Alameda. De esta experiencia proviene su idea de “desmarmolizar” al bisabuelo. En esa empresa es que llegó a sostener cosas como que no había que descartar que el viejo hubiese participado de las “jornadas rojas de Lircay”, refiriéndose a la sangrienta guerra civil de 1830. Estas palabras tal vez no tengan ya la temeridad que tuvieron en su momento, pero lo cierto es que abren otra vez una sospecha: ¿hasta dónde era capaz de llegar el espíritu de orden de Bello, su autoritarismo paternal? Sus artículos de El araucano de ese tiempo como también los discursos que supuestamente redactó para el presidente José Joaquín Prieto, muestran a un padre temible, de una prosa cuya oscuridad ambiental es muy clara, que está dispuesta a regularizarlo todo con mano no de mármol sino de hierro. No sabemos hasta qué punto las muchas voces con que solía hablar, o mejor dicho escribir, nos ofrecen una parcial de su fondo, pero lo que parece es que aquel fondo íntimo apenas existe comparado con su versátil superficie. ¿Qué intentaba vivificar el bisnieto? ¿Hasta qué punto celebra tácitamente el lado oscuro de esta luna de mármol, un dios que en la forma de una luna llena ilumina la República? Una luna en vez de un sol. ¿Qué no era capaz de decir que anhelaba que lo dijese una estatua, como en el Don Giovanni, la de un comendador que cobra vida para llevarse a los libertinos al infierno, a ese bisnieto entre ellos?

Ya los griegos más antiguos lograron la antología de sus siete sabios, Periandro de Corinto entre ellos, tirano además de sabio a quien Platón consideró indigno de esa calidad, omitiendo su nombre. “Hazte digno de tus padres”, decía una de las frases célebres que se conservan del sabio-tirano Periandro. ¿Hace falta que reviva la estatua, que se haga carne el mármol, para completar el trabajo que te corresponde como hijo de tu padre, como nieto o bisnieto, sanguíneo o espiritual? ¿Qué milagro hará falta para que te hagas digno de este padre?, parece decirse Edwards Bello mientras derrocha sus heredades en el casino de Montecarlo.

3

Otro bis —nieta en su caso— fue la escultora Rebeca Matte Bello. Hija del banquero y diplomático Augusto Matte y de Rebeca Bello Reyes, hija a su vez del más revoltoso de los hijos de Andrés Bello, aquel que le dio los peores dolores de cabeza: Juan Bello Dunn.

La madre de Rebeca sufrió tras el parto una amnesia total que le impidió ocuparse de su única hija (Gabriela Mistral la vio encerrada, un día, al pasar junto a su ventana). Rebeca también tuvo una única hija: Lily, una poeta que murió joven a consecuencia de tuberculosis, durante la pandemia mundial. Rebeca perdió a las dos mujeres que había en su vida biológica —su madre y su hija—, pero había recurrido a su abuela Rosario Reyes. Esculpió además en mármol a una mujer que llama toda nuestra atención: Eva, la madre de todos. En el Cementerio General, a pasos de la cripta del General Ibáñez del Campo, se encuentra el mausoleo de Rebeca, en que descansan los restos también de su hija. Una escultura suya lo decora, tal vez una de las más misteriosas que habitan esa necrópolis. Se trata de una que representa a Adán y Eva. Adán se ve viejo y encorvado, aunque no decrépito, y todo hace pensar que ha quedado ciego. Eva es joven, muy joven, y está como ciega, pero porque aún no ha abierto los ojos. Adán se afirma en ella y ella parece conducirlo. La figura que haría pensar en los incestuosos padre-hermano e hija-hermana que fueron Antígona y Edipo en Colono, adquiere aquí una extraña significación: ¿Qué quiso decir la bisnieta de Bello con este Adán y esta Eva, este Edipo y esta Antígona, además de aludir al origen de la naturaleza y de la cultura en el lugar mismo del fin que es un cementerio? Es una hija que cuida a un padre, tal vez a un abuelo, quizá un bisabuelo. ¿Pero de qué lo cuida? ¿Y cómo, pues se ve demasiado joven y ciega aún, como si fuera un cachorro? ¿Qué ya no puede ver Adán que podrá ver Eva, qué ya no puede ver el viejo Edipo que verá su incestuosa hija Antígona (él, en el fondo, perdió los ojos por averiguar el origen de la peste en Tebas)? Más que sus grupos escultóricos que ensalzan las glorias de la República de Chile, parece que este mármol es uno de los que podrían llegar a describirla de mejor manera. La bisnieta de Bello tal vez quiso decir que se hace digno de su padre, de su pasado, no quien se ajusta a él, se le parece más, lo imita, sino quien lo conduce sin desasirse de él, quien abre los ojos mientras el otro los cierra. Sin embargo —y este sea acaso todo el punto— hay siempre un lapso en el cual todos son ciegos, padres e hijos, abuelos y nietos, como en la pieza dramática de Maurice Maeterlinck, de quien Rebeca fue amiga. Mientras el pasado y el futuro vivan un presente ciego, el uno debe servir de apoyo al otro. Esta dialéctica aprende a ver morir, pero no mata, ni tampoco —como había dicho Nietzsche—, ayuda a morir a los débiles.

4

No es primera vez que animales impuros —léase serpientes, ratas, murciélagos— son sindicados como los causantes de la mortandad humana. Estas quiebras del paraíso terrenal a menudo reinician nuestro concepto de la historia, hacen pensar en una humanidad más de inmunes que de humanos. Habría —según ese enfoque— un pasado que se recuerda y otro más atrás que carece de categoría. Ya en su tiempo Andrés Bello fue sospechoso de portar un virus: aquel del cual todos entonces debían proclamarse sanos, o sea, el pasado, el maldito pasado, la herencia que había que repudiar. Lentamente, él fue enseñando que nuestra salud depende de la herencia, de sabernos “aprovechar” —este verbo en central en Bello— de aquello que no ha sido producto de nuestro mérito. Fue el caso de la epidemia de viruela en el paraíso de la Venezuela imperial —la Venecia de América— que desoló “los palacios y las chozas”, y cuya cura Bello cantó en dos obras suyas, A la vacuna, y el drama poético Venezuela consolada; ¿el objeto de sus loas? El benefactor. ¿Quién era ese benefactor? El rey, en ese caso, Carlos IV de España. Cuando cayó este viejo orden hemisférico y muchos se enmascararon ceñidos a las nuevas exigencias de lo correcto, Bello se demoró y cedió, pero junto con ceder, no se olvidó de nadie ni de nada. En su exilio de por vida —Bello amaba Edipo en Colono—, Bello fue a dar a Chile. Era entonces viejo, un anciano si consideramos la esperanza de vida en aquel tiempo, y es aquí, en este viaje a su último lecho, cuando recién comienza el florecimiento de este padre, cuando nace el Bello que conocemos y del cual nos hemos aprovechado tanto. La historia de Bello nos muestra que es una estupidez —de la estupidez metafórica del siglo XX— matar a los padres, dejarlos morir, abandonarlos, especialmente por una razón nada angelical, una muy utilitaria: nunca se sabe cuánto puede florecer un bastón bien plantado.