La Batalla de Hernani

Presentación en el V Ciclo de Conferencia sobre Filosofía Política

Facultad de Derecho – Universidad de Chile

Tercera Jornada: Lenguaje y movimientos sociales

Septiembre 2012

Joaquín Trujillo Silva

.. .. .. .. ..

Voy a esbozar un minimétodo, tomado de la historia de la literatura, para percibir una sensibilidad. Una sensibilidad imprevista a ojos de los escrupulosos cultores de los sistemas. Intentaré que parezca algo más que una metáfora o una analogía.

Entre las confrontaciones por las palabras, por la dicción de la realidad y acaso la del mundo —con esto— la verosimilitud, y —por lo tanto— lo posible, hay una efeméride conocida como la Batalla de Hernani. Un conflicto social a propósito de esa dicción.

Les voy a hablar entonces de la Batalla de Hernani; un enfrentamiento que no se corresponde con los del tipo Waterloo o Lircay, eventos de la historia militar, universal la primera y local la segunda. Alguien dirá no sin criterio: ¿qué tiene que ver esa revuelta estilística francesa y decimonónica, casi callejera, con nosotros, y, más concretamente, con el lenguaje en los movimientos sociales? Mucho y poco, como precisamente lo muestra esta Batalla.

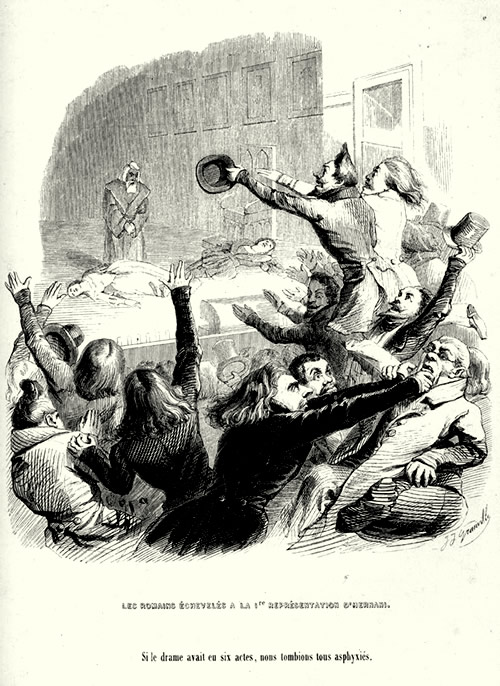

Pero preliminarmente aclaremos qué entendemos por este episodio. Sucedió que con ocasión de la puesta en escena de la obra teatral Hernani, de Víctor Hugo, se desencadenó una trifulca en el local mismo (la TV de la época), en los medios de comunicación, y en la calle. ¿Es que esta obra dañaba el honor de algún héroe patrio? No. ¿Era políticamente incorrecta? No tanto. Y entonces ¿por qué tal alboroto? Porque Hernani del joven Hugo pertenecía a aquel tipo de obras que suponían una transformación de la dicción de la realidad social. Para ser más exactos: la transformación de lo que era verosímil —porque, recordémoslo, la literatura por entonces era un asunto de ficción sí, pero de ficción verosímil—, y por ello, es, para nosotros hoy, una muestra notable de cuán decisiva puede llegar a ser la manera de expresarnos acerca de nosotros mismos, y cuando digo “nosotros mismos” debe entenderse al acontecer social, por de pronto.

Sucedió así. Con los supuestos redescubrimientos de los objetos y las atmósferas grecolatinas en el Renacimiento, y sus re-redescubrimientos durante la Ilustración del siglo XVII y la más conocida del siglo XVIII, se los recreó en tanto se apoderó de la cultura un sentido perpetuo de las formas plásticas y las metáforas sobre el mundo desenterradas y desempolvadas, formas que pretendían esclarecerlo. Dicha concepción estuvo gobernada por una visión un tanto explícita del lenguaje literario –el caso de Racine en el teatro—, de líneas definidas en la pintura —David, por ejemplo—, y espacios desprovistos del exceso rococó y barroco en la arquitectura (nuestro Toesca con La Moneda). En la música, Glück, artífice de sobriedad, erradicó toda esa floritura que ya constituía, por así decirlo, una “selva oscura” de desvarío. A esta predilección sin ambages por la sensatez, por la luz, por la medida, la moderación, el tacto y la discreción moral que empero adversó también muchas veces la ambigüedad cortesana —valores y auspicios tributarios todos de cierto convencionalismo— se le llamó “clasicismo”. Procedía, como ya se adelantó, de lo grecolatino que Winckelmann caracterizó, según una famosa frase, como ”Sencilla nobleza, silenciosa grandeza”. Se le llamará “neo-clasicismo” a partir de un momento posterior, aquel en que surgieron sus jóvenes enemigos de preferencia en Alemania, Francia e Inglaterra, y que se hicieron llamar “románticos”. Los clásicos o neoclásicos consideraban que la forma de pensar de ellos mismos, decir y escribir, en otras palabras, concebir la realidad y acaso el mundo, era eterna; de ahí que clásica. De tal suerte que no se consideraban meros imitadores. A lo eterno no se lo imita: se participa de él. Así pensaban. En tanto, fue una especie de romántico, Schiller, quien sostuvo en su poema Nänie la célebre fórmula: “Auch das Schöne muss sterben!” (“¡También lo bello debe morir!”), con lo cual sintetizó una idea fundamental: que no había tal eternidad para quien veía en ella una cadena perpetua de felicidad. Los franceses dicen que Rousseau inventó la palabra “Romántico” (Picard), el mismo Schiller le dedicó un famoso poema; los alemanes dicen que fue el poeta y aristócrata minero Novalis (Safranski). El pleito por la originalidad del pisco es fútil para nuestros propósitos. Lo importante es entender algo acera del romanticismo, para entender enseguida, como dijo Löwenthal, y ha insistido recientemente Safranski, que los movimientos estudiantiles del 68 son fenómenos que proceden del Romanticismo —o de lo Romántico—, en versiones tardías, por cierto. Pero esto tiene su propia genealogía aparte. Los estudiantes tradicionalmente tuvieron “fama infame”—cual decía Lope de Vega— de revoltosos; sus actos lindaron muchas veces la delincuencia, y muchas veces diezmaron ciudades. Para los vecinos, albergar una universidad en su barrio era equivalente a recibir la inauguración de una cárcel. Los estudiantes de la esplendorosa Universidad de Jena, donde el rector y jurista Thibaut tuvo que dedicarse con éxito a domesticarlos, parecen haber estado presentes desde tiempos de los irrespetuosos estudiantes universitarios tardomedievales que circulan en Notre Dame de París, de Hugo, acaso una prefiguración ex post facto de los jóvenes románticos seguidores de ese autor, puestos ahí con obvias consideraciones. En el Chile de los años 20 del siglo XX, el llamado de la Fech a evitar “la desaparición de la espontaneidad del alma” no es sino un llamado tardorromántico. ¿No es en parte nuestro último movimiento estudiantil heredero de esta pretensión?

¿Qué fueron los románticos y que son? Esta es una pregunta complejísima que intentaremos pensar al solo efecto de proporcionarle historia literaria a un conflicto actual. Se suele repetir que el Romanticismo fue, y acaso es, una reacción contra la sistematicidad, la indexación del pensamiento, la mesura mediocre, la luz pálida pero a la vez enceguecedora; que el romanticismo es un culto a la sugerencia de la oscuridad, a la explosión social, y al individualismo unas veces, y una apelación al sentido de comunidad, otras. Novalis, en los Himnos a la noche, reconoce todos los favores que hace la luz al mundo (su dulce omnipresencia, la respiración de los gigantescos astros), pero, no obstante ello, quiere internarse en la oscuridad.

Comparemos un poco. En el teatro así llamado neoclásico, el conflicto se desarrollaba necesariamente —parafraseando a Voltaire— en un solo día y en distintos departamentos de un mismo palacio. A esto se llamó la unidad de tiempo y lugar que los trágicos griegos habían consagrado pero que ya Shakespeare había pasado por alto, asimismo Corneille en alguna polémica ocasión. El asunto no era baladí. De él dependía el diseño tiempo-espacial de lo verosímil como también las interrogantes por las dimensiones del conflicto dramático en particular, y los conflictos sociales en general. Un conflicto que se desarrolla en la cámara y antecámara, por sangriento que devenga, se mantiene bajo la custodia de la discreción cortesana. Un conflicto, como el de Hamlet, que viene y va, dentro y fuera del alcázar, o, con el Rey Lear, bajo una tormenta o a resguardo de las pesebreras, es un conflicto que ha salpicado, se ha drenado hacia locaciones de hecho inmanejables. Carlos V, en Hernani, que ha salido en persecución del protagonista, y que en casa de su vasallo Gómez de Silva recibe, ante la orden de entregarlo, una y otra vez un no por respuesta —frente a cuya inflexible postura, manda arrasar el castillo para luego continuar la búsqueda—, es un ejemplo de la desmesura de un emperador universal, bajo cuyo dominio el conflicto no ha quedado encapsulado sino que, muy por el contrario, ha hecho metástasis. Por eso —y aquí seguimos las ideas de Barthes sobre Racine, o sobre lo que sea transparente— la tragedia neoclásica dice relación con un privilegio: el privilegio del encierro, que, está visto, es una tragedia sin salidas de emergencia.

Y para ir ahora a los textos, sin salirnos de Racine: la neoclásica Fedra de Racine, al confesar un amor prohibido a su adolescente hijastro Hipólito, creía ser explícita:

Ah! cruel, tu m'as trop entendue.

Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur.

Hé bien! connais donc Phèdre et toute sa fureur.

J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime,

Innocente à mes yeux je m'approuve moi-même,

Ni que du fol amour qui trouble ma raison

Ma lâche complaisance ait nourri le poison.

Intentando traducir en tanto mantengo la métrica y la rima:

¡Ah! cruel, me has entendido demasiado.

He dicho tanto para evitar tu error.

¡Bueno! Conoce a Fedra en su furor.

Amo. Pero no pienses que al amarte,

inocente, yo me apruebo, a mis ojos,

o que el amor —mi razón turba— loco,

nutrió al veneno, mientras yo cobarde.

(La traducción es mía)

La obra llegó a ser considerada la quintaesencia del neoclasicismo. Personajes de incluso Proust todavía se definían contra Hugo y a favor de Racine, conformando verdaderos partidos del estilo nacional (“Hay mucha más verdad en una tragedia de Racine que en todos los dramas del señor Victor Hugo”, hace decir Proust). Bien puede decirse que la Fedra de Racine oculta información, o que es ella misma una forma de ocultarla. Puede ser. Pero al momento de declarar su amor a Hipólito habla bastante, con demasiada elegancia y sentido de la proporción. Realmente dilata su confesión, demorándose mucho tiempo en su vergüenza. Pero, como se ve, en ella misma se despierta una conciencia acerca de los límites de la expresión del sentimiento y que ella pronuncia cuando nos sugiere que el entendimiento receloso es tan cruel. La Fedra de Racine también desarrolla un acendrado discurso que no balbucea ni tartamudea. A pesar de su silencio —que en la versión de Séneca insiste en la mudez del alma, que de lo importante no se puede hablar. etc.— la Fedra se expone, se verbaliza. En cambio, si se trata de comparar a gruesos rasgos, la Emilia Galotti de Lessing —pieza prerromántica alemana— apenas se comunica. Toda la pieza se desarrolla según los motivos de una especie de lucha de clases desencadenada con ocasión de la existencia de Emilia, pero llegamos a reconocer apenas un hilo de su habla antes de verla disolverse en la muerte a manos de la moral y la política burguesa. Para asistirnos muy libremente de Wittgenstein, podríamos resumir que el neoclasicismo cree poder decir mucho; el romanticismo, por su parte, se complace en mostrar apenas algo inmensamente representativo, aprovechándolo al máximo, antes de enmudecer. Como efectivamente ocurrió con Hölderlin. Séneca ya lo había dicho (“Las preocupaciones ligeras suelen hablar; las excesivas quedan mudas” Fedra, v 607). Y sin embargo, al Romanticismo se lo acusó de exhibicionista. El conflicto ha rebasado la represa de la discreción. Las palabras son flores que se abren sin permiso de los gruesos tallos de la sociedad y la familia. El historiador y poeta Lamartine dirá en Meditación sobre los muertos (la traducción es de Carlos Pujol):

Frágiles como siempre son los hombres,

Débiles como ha de ser la misma nada.

Si sus pies a menudo tropezaron,

si sus labios pudieron transgredir

algún punto concreto de tu ley,

¡oh Padre, oh Juez Supremo, te lo ruego,

ah, no veas en ellos cómo son,

ve solamente en ellos a ti mismo!

Los seres humano no son discretos; hablan, muchas veces sin saber, y quizás han llegado a saber puesto que sí hablan. Wittgenstein pensará que el conocimiento era requisito del habla (“Sobre lo que no se sabe, callar”). (A este propósito, George Steiner, tomando a Hegel y a Adorno, nos dirá: ”Es precisamente para aquello de lo que no podemos hablar para lo que la filosofía debe esforzarse por hallar expresión” (Steiner, p. 101)). Barthes dirá que “el autor francés que sin lugar a dudas ha estado más ligado a la idea de una transparencia clásica es el único que ha logrado hacer converger en él todos los lenguajes nuevos de este siglo” (Barthes, p. 44). En la tragedia de Racine no hay acto, solo hay lenguaje, nos indica el mismo Barthes. Y sin embargo, donde nada más habría que decir, surgen todas las hablas. ¿Qué se ha contenido, se dirán los románticos?

Ahora, también se ha dicho que el romanticismo significó un culto a las más oscurantistas tradiciones católicas. Fue en general contrario a la ausencia de “dimensión sensible” propia del protestantismo, como nos recuerda Safranski. En su ensayo Europa o La Cristiandad, Novalis acusa al protestantismo de haber clausurado los variados significados abiertos del catolicismo, al proponer la Sola Scriptura, es decir, la sola autoridad de los libros canónicos y lanzar por el despeñadero las otras fuentes doctrinales. Chateaubriand, por su lado, fue un apólogo pormenorizado de la civilización católica en El genio del Cristianismo —una verdadera suma de teología histórico-poética— al extremo de mezclar en un solo volumen a Dante y las misiones guaraníes, Fedra, Dido y Eneas, los patriarcas bíblicos, como partes de un todo históricamente armónico.

El Romanticismo se mostró en muchos casos partidario de la monarquía y el gótico —recuérdese esa señalada adicción a los cementerios—, pero también del socialismo humanista francés, e incluso se le acusa de alianza con el nacionalsocialismo. Los socialistas Fourier y Saint-Simon son considerados románticos hasta la médula, al punto que el socialismo aparece como la expresión política del romanticismo; no solo el liberalismo. Así es. Hubo románticos reaccionarios y monárquicos, y románticos fundadores del socialismo que hoy conocemos como el ya citado Conde de Saint-Simon. Hubo románticos que primero fueron monárquicos y después liberales casi socialistas —el caso de Victor Hugo—, quien elaboró una verdadera religión laica en favor de los débiles. Hubo también (supuestos) románticos de gravedad académica y punzante agudeza geopolítica: von Savigny en Alemania, bien sabemos los abogados, se opuso a la elaboración de un Código Civil, retrasando hasta casi en un siglo su promulgación, por considerar que aquel manual que puso a disposición de los franceses la ley —que antes, digamos nosotros sirviéndonos de Fichte, fue exhumada por juristas casi esotéricos— era un producto de la vulgaridad del derecho natural revolucionario ahistórico francés, un verdadero “cáncer normativo de la maldita revolución francesa” (Pau p. 65). Recordemos que el Código de los franceses abrogó los fueros locales, que alzó la preeminencia de la razón ilustrada en la elaboración de la ley, que fue un ejemplo de nitidez gramatical en su legislación. Estos valores eran para von Savigny verdaderas “excrecencias” de la “Legislación” (que era como se llamaba en ese entonces a la “Codificación”). La “claridad” neoclásica, en su afán por hacer entendible los textos, podía empobrecer el lenguaje al punto que siempre tuviera que rebajarse más y más para hacerse legible por un nuevo y más acentuado ignorante. Este ajuste democrático era para el “romántico” von Savigny la mayor prueba de la vulgaridad.

Sin duda puede sostenerse que es ese espíritu neoclásico aquel que está presente en el gabinete de Napoleón durante los meses en los que fue redactado el Código de los Franceses. La animadversión que la actividad codificadora mostró por la interpretación de las leyes nos proporciona noticia de cuán apartado quería estar ese espíritu de la supuesta especulación impotente. En suma, el acto hermenéutico fue erradicado, y si el Código no llegó a establecer normas de interpretación —como sí lo haría el de Louisiana, en el que, en este asunto, se basó el nuestro— fue en parte por una obstinación epistemológica, en parte por no poner de sobreaviso a la por entonces reaccionaria judicatura francesa, pues aquellas normas hubiesen significado estrechar las atribuciones judiciales cuya restricción el Código ya suponía.

Que Friedrich Schlegel haya definido al Romanticismo positivamente como “lo confuso”, oponiéndolo en parte a la excesiva “definición” clásica, entonces, no debe sorprendernos. Tampoco que Goethe –al principio casi romántico y después su férreo opositor— lo definiera como “lo enfermizo”. La caricatura aquí es ilustrativa: muchos románticos enfermaron y murieron jóvenes.

El asunto acerca de la confusión nos obliga a un paréntesis. En cuanto a la dicción usual, puede decirse que mientras el neoclasicismo suele ser explícito, el romanticismo recurre a los implícitos. Un neoclásico, Guez de Balzac, por ejemplo, decía en 1624 que él “quería ser inteligible para las mujeres y para lo niños” (Picard). Pero esta extendida caricatura resulta en exceso gruesa. Revisemos, para dimensionarlo, un verso de los Cuatro Cuartetos, de T.S. Eliot, obra considerada una cúspide del neoclasicismo reciente.

Cuando T. S. Eliot dice que una nube pasó y el estanque quedó vacío (“Then a cloud passed, and the pool was empty.”), podría habernos dicho, en cambio, que una cámara fílmica grabó lo siguiente: la nube, la nube dejó caer la lluvia, la lluvia llenó el estanque de agua, y que posteriormente, presenciando la grabación en reversa, y en cámara rápida, sucede que vino la nube y el estanque quedó vacío; que es lo que textual dice este verso del Burn Norton I en los Cuatro Cuartetos.

Esto —dicho muy de paso— no sólo ocurre al final, sino al principio. Me atrevo a citar aquí un libro que solo he leído en una mínima parte. Artámenes. Madame de Scúdery, la Madelon de las Preciosas ridículas, de Moliere, su autora, nos dice: “Era tan grande el incendio de la ciudad de Sinope, que el cielo, el mar, la campiña, y la eminencia de los montes más remotos recibían su reverberación, y resplandor tan claro que, a pesar de la oscuridad de la noche, se distinguían todos los objetos. Jamás se vio tan horrorosa vista.” Este exacto dibujo por el fuego, horroroso a vista de esta novela publicada entre 1649 y 1653.

Ahora, puede también decirse que todas nuestras palabras son metáforas que han perdido su componente poético, es decir, que son metáforas que han ido perdiendo su contenido implícito y, por tanto, cada palabra no es más que cada palabra y la poesía, por su parte, una combinación tal de esas palabras que un nuevo implícito surge a partir de ellas y a la vez más allá de ellas; o sea, que estamos ante una metáfora distinta de aquellas fosilizadas metáforas que sucumbieron bajo el peso del uso y acaso la utilidad que les da la comunidad lingüística. Para decirlo con Paul Valery refiriéndose a las palabras, en Mi Fausto: “la simple duración las hace insensiblemente insípidas, absurdas, ingenuas, incomprensibles, o, sencillamente, clásica” (cit. en Steiner p. 149).

Clásica.

No es casual entonces que Schlegel haya proclamado que el romanticismo era “lo confuso”. No es casual, digo, porque lo confuso obtiene terreno fértil en lo implícito, y entonces, lo explícito —o sea, su contrario— es tenido por gesto obsceno, por asunto neoclásico.

Por esto, si se me permite, y siguiendo a lo que Goethe llamaba “la pandilla de los Schlegel”, se puede decir que el romanticismo literario y social es una sensibilidad más que un pensamiento, una sensibilidad que no soporta la definición precisa, propia del espíritu clásico, excesivamente racionalista. Es decir, el ser desaparece en la designación. No por nada Stendhal —y para volver a Francia— en su manifiesto Racine y Shakespeare, afirmó que la juventud es romántica y la vejez neoclásica; que lo clásico es siempre un antiguo romanticismo que ha perdido vigor, sensibilidad y convicción. Llegó a decir que Sófocles y Shakespeare habían sido románticos; sus imitadores, en cambio, neoclásicos.

Bien. Ciertamente toda esta aparente confusión que hace indefinible al Romanticismo dice relación con la crisis geopolítica europea del siglo XIX, a propósito de la cual los estados-nacionales buscaron definirse espiritualmente en oposición a supuestas identidades ajenas. No debe sorprendernos entonces que en pleno desarrollo del romanticismo, el Príncipe de Metternich se haya dispuesto a devolver “seguridad a Europa” contra la inseguridad que irradiaba Napoleón. No habiendo forma, no había norma, a pesar que Napoleón decía representar el advenimiento de la definición y la normatividad ilustrada.

Esta permanente batalla tan confusa por la última palabra en definir al movimiento, hace imposible una conclusión, que es la condición de posibilidad de toda definición.

Sin embargo, decir solamente lo anterior sería mezquino, además de muy grueso. Y este es el punto que deseo poner sobrerrelieve: una vez que los seres humanos toman conciencia que hay otros seres humanos que desean tratarlos como engranajes de un sistema, por auspicioso que ese sistema sea —cuestión propia del neoclasicismo— surge esta reacción, esta rebelión a fin de conservar la libertad humana, que, muchas veces, puede ser una rebelión contra la libertad negativa (en términos de I. Berlin). Por eso, el Romanticismo fue a veces de derecha y a veces de izquierda, si insistimos en esquematizarlo según las repetitivas dicotomías heredadas de la Revolución puritana y la francesa. Para ese movimiento la dicotomía era otra; la dicotomía era si estamos dispuestos a ser seres humanos —cuyo predicado ha sido tan buscado y continúa poroso— o nos contentamos con la seguridad de una máquina de la cual participamos en calidad de anestesiados. Esa máquina puede ser enteramente solidaria, amable, auspiciosa, pero si obedece a la metáfora de una máquina, la sensibilidad romántica no la soportará. Esta grieta se aparece a cada instante. Leyendo a Norbert Elías, en su Mozart, sociología del genio, vemos que no es una mera anécdota que Mozart compusiera La Clemencia de Tito —obra enteramente ajustada al canon neoclásico— y La Flauta Mágica —que se considera optimistamente romántica— al mismo tiempo. Lo que en una se contenía en la otra salpicaba. Una era para la corte imperial, la otra para un pueblo inquisitivo. La grieta aparece en la homogeneidad del cielo. El primer poeta romántico suprimido por la máquina asesina del terror revolucionario francés, Andrea Chenier, pensaba que el cielo era un muro azul que el poeta debía traspasar. El primero de otras víctimas de nítidos sistemas de pensamiento: Ajmátova, Gumiliev, Tsvietáieva, Pasternak, Mandelstam, por nombrar los más famosos, en la Unión Soviética.

Y por eso también la famosa Batalla de Hernani —que como ya adelanté es un enfrentamiento social por el lenguaje— nos muestra el terreno sísmico, la conciencia de una sensibilidad —no “sensiblera”—, factible de expresarse tanto en la habilidad poético-política de Chateaubriand, en la gravedad academicista de von Savigny (de “aristocrática arrogancia” y “elegante frialdad”, según Thibaut (Pau p. 68)) o la corazonada utópica de Saint-Simon, todos entre sí irreconciliables en clave derecha-izquierda, pero amigos en la lucha contra la versión definitiva de qué sea ser seres humanos en sentido social. Sabemos, además, que el romanticismo, en una de sus tantas variantes como autores, tuvo en H. D. Thoreau, el celebre defensor de la desobediencia civil, a un exponente singularísimo, quien habría recibido indirectamente, a través de Emerson, influencias del romanticismo de Schelling, que dio lugar al anarquismo y al ecologismo norteamericanos propio de los parques naturales.

De tal suerte que me parece que una manera —de muchas— de entender la dicción del movimiento social en Chile, si se quiere pensar literariamente, es entenderlo desde este punto de vista, es decir, el de una sensibilidad y no un sistema, un modelo que quiera suplir al otro.

El carácter sistemático del neoclasicismo —no necesariamente totalitario—, su menosprecio de la ocasionalidad y la espontaneidad, es un elemento fundamental. También el de buscar, expresar, imponer, esperar una época eterna. Los socialismos reales buscaban una época futura y eterna, la del comunismo, una época donde deja de transcurrir la historia, deja dejan de ser necesarios cambios políticos, se difuminan los contrastes. Lo mismo se puede decir del neoliberalismo pensado por Fukuyama en los años 90. mas también la belleza debe morir. Nulla pax sincera in mundo.

Esto es fundamental para entender, creo, el espíritu de rebelión y sus aparentes incoherencias de sistema. No es esto novedad. Carl Schmitt decía que el romanticismo era “ocasionalmente político” en su Romanticismo Político. Por su parte, Eric Hobsbawn en su notable estudio sobre los primeros movimientos sociales, desdeñó siempre la rebeldía romántica, tanto al bandido de Schiller como a Bakunin. El voluntarismo genocida de Joseph Goebbels, por otro lado, remediaría aquella “ocasionalidad” con lo que él llamaba un “romanticismo de acero”, donde, metafóricamente hablando, el acero cumple la función de un componente sistémico, unidireccional y fáctico, imposible en el romanticismo, por supuesto.

Sin embargo —y esta es una nueva problematización— creo además que hay que estar conciente, a la vez, que esta manera que yo he esbozado —en base a varias lecturas— de dibujar el conflicto, de darle una definición al efecto de comprenderlo en clave histórica, ajústase ante todo al corpiño de una concepción neoclásica. Y por eso, además, no es que haya que deshacerse, repudiar a una de estas concepciones que se enfrentaron en Hernani, si uno pretende estar conciente de la posición que juega.

Al principio, les hacía notar que yo “esbozaría” un minimétodo. En el verbo elegido hay una carga. Esta carga dice relación con que el “esbozo” aparece casi siempre junto con el “dibujo”, y el dibujo, a su vez, tiene una connotación. El dibujo, siguiendo las palabras de Ingres, “es la sinceridad del arte”, en oposición a ese “color” difuminado, sin márgenes, ¡sin mapa político!, que era el óleo romántico, típico en Delacroix, quien “arruinaba” —como decía él mismo— su obra para finalizarla, esquivando así el preciosismo neoclásico. Si el dibujo era la sinceridad, el color era la apariencia, por no decir el efecto. Éste —recurriendo a una analogía pictórica— fue uno de los contrastes principales entre el neoclasicismo y el romanticismo. El neoclasicismo “dibujaba” el mundo; el romanticismo lo incendiaba. Tanto el socialismo “científico” como el neoliberalismo “tecnocrático” fueron —y son— dicciones de la sinceridad, delineadores de las estructuras económico-sociales y, con ello, prepotentes definidores de la naturaleza humana. Son, por así decirlo, pensamientos dibujodependientes, así también este intento de esbozo.

Vivimos una época que se desarrolla, por decirlo así, aun según Hernani, y que superarla no significará destruir una de las dimensiones antagónicas, sino, antes bien, “pensarlas” a cabalidad, delimitando en ello su metáfora y su analogía.

Y es aquí donde entran las genealogías espirituales de Chile.

Nosotros tuvimos un extraño privilegio en los años mismos de la Batalla de Hernani. Recibimos a un sabio que las enciclopedias del siglo XIX definían como “poeta, diplomático y filólogo”, personaje que en Chile supo transformarse en un jurisconsulto y autoridad universitaria y de gobierno. Este poeta, al tomar una posición ante el panorama, fue antirromántico pero no obstante tradujo al castellano, reseñó y divulgó a los románticos. ¿Por qué lo hizo Andrés Bello? Hay que pensar sobre esto.

* * *

Bibliografía consultada:

Barthes, Roland. Sobre Racine.

Chateaubriand. El genio del Cristianismo.

Eckermann. Conversaciones con Goethe.

Elias, Norbert. Mozart, sociología de un genio.

Eliot, T. S. Cuatro Cuartetos.

Halperin, J-L. El Código Civil.

Hobsbawn, Eric. Rebeldes Primitivos.

Hugo, Victor. Hernani.

Hugo, Victor. Nuestra Señora de París.

Lamartine, Alphonse de. Meditaciones sobre los muertos.

Lessing, G. E. Emilia Galotti.

Novalis. Himnos a la Noche.

Novalis. La Cristiandad o Europa.

Pau, Antonio. Thibaut y los orígenes clásicos del Romanticismo.

Picard, Roger. El Romanticismo social.

Racine, Jean. Fedra.

Safranski. El Romanticismo.

Savigny, F. K. von. De la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del Derecho.

Schiller, J. W. Nänie.

Scudery, Madeleine. Artámenes.

Steiner, George. Poesía del pensamiento.

Steiner, George. La muerte de la tragedia.

Séneca, Lucio Anneo. Fedra.

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus.