Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Joaquín Trujillo Silva | Autores |

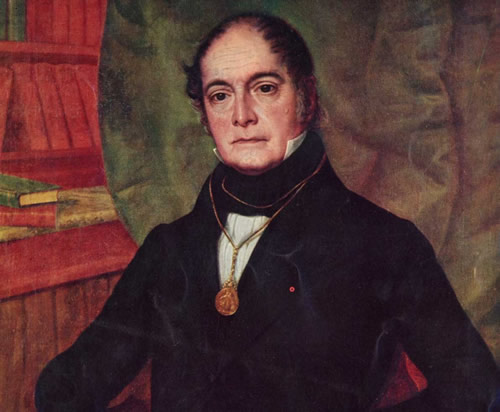

Andrés Bello

“Como la flor que hermosea las ruinas”

Joaquín Trujillo Silva

El Mostrador, domingo 27 de diciembre de 2015

.. .. .. .. ..

La sensatez, la prudencia, en política, han gozado de buena y mala prensa. Se las ha confundido con la mera moderación, con lo indeciso e incluso la traición. Feos personajes legendarios tuvieron por enemigos a héroes, arrojados por excelencia.

Una hebra clásica ha rescatado a los prudentes y sensatos. Ahí está el poeta y político Dante, cayendo en un solitario limbo entre güelfos y gibelinos (los beatos y laicos de su tiempo); o el ponderado Goethe, a quien su propio amigo Schiller describió así: “mojigata orgullosa a la que habría que dejar embarazada para humillarla ante el mundo”.

En el número de estos poetas-sabios que fueron además operadores políticos (si es que la expresión hoy resiste), estuvo nuestro Andrés Bello, el que, no sin tino, ha sido llamado el Goethe de los americanos. Hoy hablamos maravillas de Bello; los “hijos de Bello”—que recorren todo el espectro político— hacemos de su nombre una consigna de guerra, su sello guarece la educación pública gratuita, que contribuyó a cimentar con su propia actividad pedagógica y la formación de los educadores de su tiempo. Pero Bello era poco belicoso; fue una mente prudentísima y pacifista. Se opuso a los bloqueos en el conflicto con la confederación peruano-boliviana. Portales protestó que le enrostraba los textos legales y que a él solo le quedaba callar. Se lo atacó desde el lado conservador y el progresista: extranjero, hereje, autoritario, literato bizantino. Se cuenta además que se le hizo la vida imposible durante un buen tiempo: no le pagaban el sueldo en meses, organizaban a los estudiantes para que no fueran a sus clases y dejaran la sala vacía, le gritaban insultos en la calle a él y su familia, le hicieron una operación de inteligencia acusándolo en el diario de haber delatado a los patriotas venezolanos durante la guerra de independencia, murmuraban sobre su señora inglesa porque lavaba ropa en una artesa y en el jardín, a vista y paciencia de quienes pasaban por la calle…

Al cumplirse este año que se va un siglo y medio de su muerte (1865-2015), no está demás recordarlo como un agente exitoso de los buenos oficios, de la paz nunca sometida al mero orden violento, del ingenio liberador y del cuidado de su juventud disidente.

Bello fue “liberal” en ese sentido de Cervantes, es decir, un dilapidador de sus conocimientos. Era más un divulgador que se da a entender que un precursor que espera fama postrera. Fue publicista en el viejo sentido de poner los asuntos a la vista del público (el sistema de registro de la propiedad raíz, por ejemplo). Escribió una Cosmografía, un compendio de los avances astrofísicos de su tiempo, donde aparece hasta el mismo Neptuno, planeta que en ese mismo momento era percibido no aún por el telescopio, sino por la mente calculante. Para los ejemplos de dimensiones, texturas, grosores recurría a los espacios de Chile, a las frutas chilenas. Quería hacer comprensible el universo hablando de Valdivia y la naranja.

Se decía por entonces que, como escritor, Bello era un viejo pasado de moda, un neoclasicista nacido y atrapado en el siglo XVIII. Los jóvenes del XIX leían a los romanticos, muchos de ellos cercanos al socialismo francés. Bello hizo entonces sus propias versiones en castellano de varios poemas de Victor Hugo (el líder del romanticismo francés) a las que llamó “imitaciones”. Una de ellas fue la famosa Oración por todos, que se leía en los liceos chilenos.

Poco se recuerda la polvareda levantada por el asunto de los mayorazgos en el Chile del siglo XIX. Su abolición demoró bastante, y no por desidia. El mayorazgo no solamente consistía en que solamente un hijo heredaba sino que heredaba los bienes hechos una unidad. Es decir, no podía venderlos ni en conjunto ni en parte´. Esta institución castellana tenía sustraídos “inmensos territorios a la ley general” (Bello en el Senado) y, por lo mismo, los mantenía atados a ciertos linajes; impedía la inversión, empobrecía familias, sumiéndolas en luchas intestinas; generaba segundones porque elevaba a primogénitos engreídos, que además también se empobrecieron. El mayorazgo era un monstruo patrimonial que parecía sobrevolar la historia sin ensuciarse de ella. La Constitución de 1828 los declaró en parte abolidos, la de 1833 remitió su tratamiento a una ley cuya discusión podía posponerse, según algunos. La polémica se encendió varias veces y se hizo especialmente memorable cuando Manuel Bilbao —hermano de Francisco— argumentó con su tesis de grado que habiendo sido abolidos por la de 1828, no podían existir normativamente hablando al tiempo de la del 33, con lo cual no había nada más que agregar sobre los mayorazgos: simplemente ya no existían.

Pese a que la tesis de Bilbao pareció jurídicamente perfecta (los conservadores se solazaron descubriendo en ella las fantasías progresistas) el ya viejo Bello, cuyo hijo Juan participaba en cierta medida del bando de Bilbao, se las arregló para destrabar el asunto de los mayorazgos sin dejar heridos en el camino. Hizo desaparecer la institución poco a poco —fórmulas jurídicas mediante— asistiéndose de tal sentido del decoro que la historiografía posterior ni les dio demasiado asunto, a excepción de esos tres tomos que escribió Domingo Amunátegui sobre el tema.

Por supuesto que no era Bello un progre autocontenido. Más bien fue un conservador dado a volar a enorme altura. Formado en el entonces envejecido neoclasicismo francés, mientras ya anciano leía Los Miserables de Victor Hugo, lloraba, según nos cuenta su biógrafo y protegido Miguel Luis Amunátegui. Veía en esa inmensa novela romántica algo tan mal escrito y a la vez tan formidable.

Y es que como conservador optimista, Bello predicaba que el mundo yacía en ruinas y no creía que esas ruinas pudieran ser erradicadas por las revoluciones. Por eso al escribir “como la flor que hermosea las ruinas” decía al mismo tiempo que las maltrechas cosas son bendecidas desde el futuro, desde la vida, la elevación, lo abierto, desde el decorado y no a partir de cero.

Y acaso también decía que las ruinas no deben arruinar las flores.