El álamo les contesta con su índice en alto

o la Navidad mortífera de Oscar Castro

Por Joaquín Trujillo

Revista Terminal, Enero 2012

http://revistaterminal.cl

.. .. .. .. .. .. .. ..

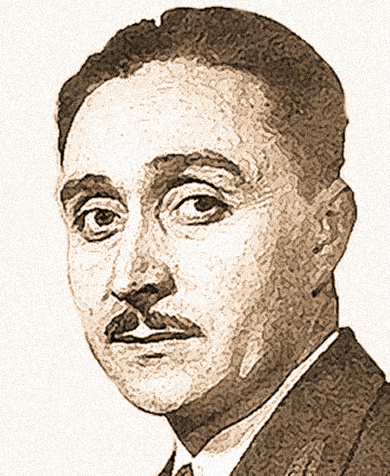

Oscar Castro fue un extraño poeta. Su poesía dijo todo cuanto calló su prosa, es verdad, pero fue ante todo un pequeño lírico de tremendas y a la vez discretas imágenes.

Nació un poco antes del inicio de la primera guerra europea y murió un poco después del fin de la segunda. 1910-1947. Supo de estos escenarios bélicos a distancia, rodeado de la local miseria de ciudades a medias y la luz bucólica del Valle chileno.

Sus ojos estaban siempre dilatados como por ingentes visiones a las cuales nunca cedió en forma de excesos estilísticos. Y es que su poesía es comedida.

Por cierto, cierta versión del folclore chileno debe responder a la siguiente acusación: haber transmutado al poeta Oscar Castro en un estirado caballero rancagüino. Vestido de capataz de fundo en Fiestas Patrias (la adornada Plaza de Armas de Rancagua abre algún espacio a este guaripola montado), esta versión de Castro bien pudo haber votado por el extinto partido Avanzada Nacional. Si bien no amerita ser desmentida, sí merece una considerada referencia a fin de invitarla a erradicarse de entre nuestros prejuicios, sean estos amistosos o desfavorables. El secuestro de la poesía de Castro y la música de Ariel Arancibia —que hoy nos parecen inseparables—, debido a una supuesta ausencia de política, de enfrentamiento social, que ha sido a la vez la posibilidad del reencuentro de los chilenos en autores comunes que les han cifrado las emociones y los sentimientos mismos, se ha entendido al modo de una compostura diga del ridículo:

Yo me pondré a vivir en cada rosa

Y en cada lirio que tus ojos miren

Y en todo trino cantaré tu nombre

Para que no me olvides

Los versos anteriores, que han sido tatareados en la vida privada de todos los hogares chilenos y cantados a viva voz y entre lágrimas durante septiembre, al punto que algunos creen que se escribieron solos, tienen su propia historia tenue e intensa. En el tiempo de Castro, todavía las rosas y los lirios no eran flora bajo cuyo peso se hundían inexorablemente los poemas, pero tampoco gozaban ya de estricta ciudadanía. Estaban por sufrir el destino de otros adminículos poéticos. Así y todo, Oscar Castro recurrió a ellos. En este sentido, Castro fue un agente del ensueño romántico: un romántico tardío. Pues, recordémoslo, el Romanticismo fue en considerable medida un movimiento liderado y seguido por testarudos, geniales, los primeros; aficionados, los segundos. Sin embargo, lo fue Castro especialmente por imágenes que no son hedores ante los cuales debemos contener la respiración previo a proseguir nuestra lectura, sino, muy por el contrario, podemos ver en ellas altas expresiones de la mente agrícola, que fue quizás la gran mente lírica del pasado.

La simpleza interrumpida por un estrépito de lo sublime es lo primero que debemos nombrar. Para eso, recordemos ese pequeño poema sobre la cabra, memorizado por tantas generaciones de escolares, cuando en Chile aún se creía en la memoria y los reproductores externos eran escasos y acaso desconocidos.

La cabra suelta en el huerto

andaba comiendo albahaca.

Toronjil comió después

y después tallos de malva.

Era blanca como un queso,

como la luna era blanca.

Cansada de comer hierbas,

se puso a comer retamas.

Nadie la vio sino Dios.

Mi corazón la miraba.

Ella seguía comiendo

flores y ramas de salvia.

Se puso a balar después,

bajo la clara mañana.

Su balido era en el aire

un agua que no mojaba.

Se fue por el campo fresco,

camino de la montaña.

Se perfumaba de malvas

el viento, cuando balaba.

Cuando creemos ya que la simplicidad en su sentido concreto es la hebra rectora, entre las descripciones que podrían ser las de una fabricada y neutral mirada campesina, vemos intervenir la presencia de lo inmenso. La cabra come y bala inconsciente pero sumergida en la consciencia de Dios, que de alguna manera es también la del mismo poeta (“Nadie la vio sino Dios./ Mi corazón la miraba.”) Y está además sumergida en su propia balido que es “un agua que no mojaba” tan consistente con la atmosfera de la clara mañana “bajo” cuya presencia luminosa se mueve. Ahora bien, hay en este poema de apariencia costumbrista, una fenomenal sugerencia de índole satanista. La cabra, opuesta en los evangelios a la oveja, pueblo de Cristo, no es una oveja negra, no es un alma buena extraviada, es una criatura independiente, desligada, que malogra la tierra que pisa, su hocico es más nocivo que la maleza, se encarama en altos riscos, en resumen, no pertenece al reino de los cielos. Vive disoluta “bajo” la claridad del cielo, capturada a sus anchas en una especie de infierno sutil iluminado por la luz divina, pero en un evidente estadio inferior. Si la oveja descarriada está henchida de culpas, la enjuta cabra nunca ha sabido de ellas. Vive en esta especie de inconsciencia paradisiaca mucho después de la caída. Este ser indiferente a la mirada del altísimo, se va perfumando el viento con su propia aliento cuando el aliento de los culpables, en cambio, solo contamina el oxígeno de los otros, menos podría, entonces, perfumar la ventilación de los espacios más abiertos como lo hace, sin siquiera proponérselo, esta cabra de Castro.

Pero los animales prosaicos tuvieron en Castro a innegables entidades beatíficas. Es el caso del célebre poema navideño El burrito del sueño (conocido también como del ensueño) incluido en los textos de educación pública primaria y recitado por muchos niños. Recordémoslo:

Iba un burrito azul por un camino claro

y se durmió a la sombra temblorosa de un álamo.

El viento lo azotaba con su huasca celeste

y apretaba sus piernas de invisible jinete.

El arroyo estiraba su rendaje de plata

y la espuela del grillo finalmente sonaba.

Y el burrito soñaba que estaba en Nazaret,

con la Virgen María, y el Niño y San José.

Y el Niño lo ensillaba con montura de seda

y una rienda de luna y una rienda de estrella.

Y se iban remontando por caminos azules,

hasta que se encontraban más allá de una nube…

Y en la puerta del cielo se paraba al fin,

y San Pedro, ¡tan viejo!, corría para abrir.

Y el Niño lo metía por un prado celeste,

salpicado de yuyos, mariposas y mieles.

Y el burrito del cielo no quiso regresar.

y en el camino nunca nadie lo pudo hallar.

Los gorriones en vano le preguntaban al álamo:

él les indicaba el cielo con su índice en alto.

Y dicen que en las noches el burrito se vuelve

a llevarse a los cielos a los niños que duermen.

Cierra, Ivelda, los ojos y oirás en la acera

el paso del burrito que a buscarte se acerca.

Este poema en versos alejandrinos, de ritmo a veces irregular, pesado para los niños, un tanto empalagoso, es un gran poema de Navidad. Un burro azul podría ser un angélico engendro en una Capilla Sixtina de Chagal, pero, en cambio, aparece solitario recorriendo un sendero rural. Tal como la cabra, no tiene destino, pero no es indolente. Es más bien un alma bella. Solían tenderse, los chilenos, bajo las sombras de los álamos. Los álamos, como se sabe, no son autóctonos de la flora chilena. Fueron introducidos por los españoles, quizás a manera de sombrillas que comenzaban por refrescar una piedra para, conforme a la posición del sol y también el crecimiento propio del árbol, continuar ensombreciendo potreros completos. Este álamo que es en Chile naturaleza, pero también una costumbre (es decir, una “primera naturaleza”, como diría Pascal), supone el rediseño hispánico profundo del paisaje de Chile. Paisaje creado por los criollos y mestizos. Puede sostenerse que el orgullo que funde naturaleza y artefactos es en Castro motivo de penas, también de fuerza. Dice en La raíz del canto acerca de sus antepasados:

Ellos hablaban con Dios vivo

en el mensaje de los cardos

y conversaban con el agua

en el lenguaje de los pájaros.

Un abuelo de mis abuelos

era padrino de los álamos.

Otro acuñaba lunas nuevas

al levantar su hoz en alto.

El natural, el acostumbrado álamo es un descendiente de los antepasados tal como la hoz en alto ha prefigurado a la luna. A diferencia de la encina, el álamo, en su calidad de gran árbol, casi siempre señala el cielo, no sigue, cual la encina, la curvatura del mismo. Por eso, el álamo en este poema sobre el burro navideño y sobre la sagrada familia, puede ser considerado el rastro dejado por el animal en su ascensión a los cielos, que es quedarse en el sueño, que es no volver de la muerte, y especialmente desaparecer del camino horizontal —es decir, la vida— en el que nadie pudo hallarlo. Digámoslo así, la muerte, parece, es fugarse por el camino vertical, y Castro repite este mismo motivo en su poema La raíz del canto:

Cuando galope cielo arriba

sobre mi yegua de topacio,

es que me tiene desvelado

mi sementera de los astros.

Por su parte, esos gorriones que preguntan al álamo, en vano preguntan; y es que el mismísimo álamo en su posición indicativa es una silenciosa respuesta allí presente desde mucho antes que la pregunta fuese formulada, la pregunta “vana” de los gorriones. Sin embargo, el burrito amansado por el Niño Jesús —recordemos, la forma más amigable de ese mesías milenario que fue Jesucristo— tengámoslo además, después de su abducción, por un ángel de la muerte. Cumple desde entonces esta función penosa. Se lleva de la existencia humana a los niños mientras duermen, tal como él fue desaparecido mientras dormía a los pies de ese gigante de serenos ademanes que es el álamo. Es más, Oscar Castro pide a su hija que cierre los ojos para que sienta aproximarse al ángel de la muerte. Tal relación, por así decirlo, de confianza con la muerte, a pito de la Navidad, o sea, del nacimiento del hijo de Dios, del redentor de la muerte, es, al fin de cuentas, la disolución de la muerte misma en la Navidad, el momento en que el angel de la muerte puede convertirse, gracias a Cristo, en un fantasma amigable, en una criatura que habita los juegos de los niños, en un burrito azul de los ensueños infantiles.

Sobre su propia muerte Castro hablará en otros términos. Él se sabe un monumento:

Si de repente me muriera,

como se cae un campanario,

retemblarían las campiñas

en un galope de centauros.

Precisamente es el Castro de tal soberbia, el Oscar Castro de ese universal romanticismo europeo, que invoca la presencia de lo sublime hasta en los sitios más cotidianos, es un trasplantado, un álamo, un enemigo de la barbarie común a la tosquedad campechana y la falsa urbanidad santiaguina. El álamo les contesta con su índice en alto. Es decir, Castro pide a las grandes cosas que tomen la palabra, que lo protejan, que lo defiendan. Él reclama esas presencias. ¿Por qué? Porque la naturaleza habla de manera clara. Dice en el Romance del hombre nocturno, donde se narra la aventura nocturna con unos nobles delicuentes de la montaña cercana a Rancagua:

Andaba el agua desnuda

En claras conversaciones

Con los grillos y las piedras

Y las huidas canciones

Sin embargo, sin embargo,

mi mano sobresaltose.

Cuatro jinetes venían,

Pausados bajando el monte.

Los vi recortarse, negros

Contra las constelaciones.

El agua tiene para Castro, como dice en otro de sus poemas, la nitidez de un telégrafo. De ahí su invocación de los particulares naturales, esas divinidades más próximas, que deben responder por él. El álamo, Castro, con su índice en alto, confiere la palabra. Se la entrega a Dios, nuestro último juez, y a Cristo, nuestro mejor abogado. Cristo, que lleva al prosaico burro ante la dignidad de San Pedro.