Proyecto

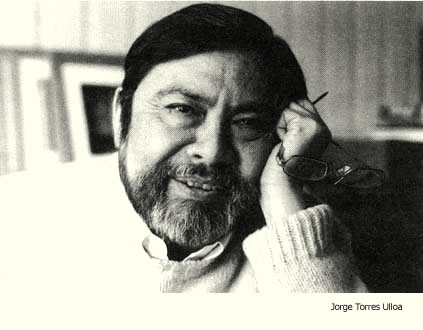

Patrimonio - 2009 | index | Jorge Torres | Clemente Riedemann | Autores |

LA CIUDAD SIN TORRES

Por Clemente Riedemann

Conocí a Jorge Torres en 1971 en un taller denominado "Técnica Literaria del Drama", en la mítica casona de calle General Lagos donde funcionaba la Facultad de Bellas Artes de la Uach. Yo cursaba entonces mi último año en el liceo y me había informado del curso a través del periódico local "El Correo de Valdivia". El taller era dirigido por Juan Guzmán Améstica y a la hora de la reunión no habíamos más que tres interesados: Torres, Jorge Ojeda y yo. Eran como las siete de la tarde y estaba oscuro. Mi vida de escritor empezó entonces.

Luego de algunas formalidades, el director del Taller nos preguntó sopresivamente : "Ya que somos tan pocos y la sala es tan grande, ¿por qué no nos vamos a conversar a un lugar más apropiado?". Los dos Jorges se miraron con la complicidad que les daba una amistad ya en trámite avanzado y se volvieron hacia mi que estaba sentado a sus espaldas. Después de unos segundos en que me miraron con cierto patetismo, Ojeda me preguntó: "¿Tienes permiso de tu papá?". El humor irónico de Ojeda me resultaba entonces atemorizante. Yo no estaba acostumbrado a tratar con la ralea intelectual, atender a esas expresiones que llevan una pequeña bombilla venenosa en el interior de cada frase. Miré a Torres y él -que parecía una torre alta, gorda y ceñuda- asintió con la cabeza. Su gesto me dio confianza. "Si", dije, con alguna inquietud.

Juan Guzmán empezó de inmediato a preguntar, con elegante cautela, sobre "nuestros avances" en la literatura, deteniéndose de tanto en tanto para atender con interés alguna respuesta. Sólo en la escala de mármol de acceso a la casona debimos demorarnos una buena media hora. Y así ocurrió en las veredas de General Lagos, en las inmediaciones del torreón, frente a la casa de Marilita Haverbeck donde había cogido pensión en sus primeras semanas, avanzando por Chacabuco, doblando por Lautaro, encarando un tramo de Pérez Rosales, pasando por frente a la Plaza de la República y hasta ingresar en "El Conquistador", un café y restaurant que estaba en boga entonces. Una hora quizás, o más, para un trayecto que habitualmente se hace en 10 minutos.

Cuando nos acomodamos ante una de las mesas del local ya estabamos de cómplices en más de alguna provocación al respetable público. Yo no bebía alcohol entonces y tuve ciertas dudas antes de aceptar la piscola que me pusieron por delante. Ahora, treinta años después, bien advierto que Torres y yo nunca dejamos de poner una botella entre nosotros cada vez que nos reuníamos. Execepto en los desayunos, que fueron frecuentes en los últimos años cuando cultivamos una amistad que incluía hospedarnos en nuestros respectivos hogares, época en que nos tratábamos con la tranquila camaradería que regala una relación de tres décadas.

Torres me enseñó a beber: "Sólo hasta la etapa del mono" -me decía- "luego hay que echarse el pollo". La etapa del mono de Torres era larguísima, de modo que muchas veces cuando los demás estaban en la del león y se ponían guapos, él contraatacaba con sarcasmos o haciendo gala del histrionismo que le daba su talento de actor. Siempre parecía estar en escena, porque era un escéptico radical y tempranero : "los amigos sirven hasta que se gastan" fue una de las primeras expresiones suyas que retuve, aunque no la comparto en absoluto. Sin embargo, me dio muy pronto una idea de su desconfianza en los asuntos humanos.

No fue fácil llegar a querer a Torres. De joven le admiraba, qué duda cabe. Ya dije que me enseñó cómo vérmelas con el vino y esa es una enseñanza de verdad valiosa en la vida. Cuando entre ambos debíamos sacar al hombro a nuestros amigos desde "El Conquistador", "La Cabaña", el "Paula", o "El Guata Amarilla" y ponerlos en un taxi, lo tenía muy presente. Ni siquiera ahora que se murió pude beber más de la cuenta. No sé bien si es porque acepté su muerte de inmediato -considerando el patrocinio que él mismo hacía de ella desde hace un año atrás- o porque aún no asumo del todo que está muerto y que no volveré a ver su rostro al otro lado de la mesa.

Con Guzmán y Ojeda, formamos un cuarteto muy unido. Muchas veces nos reuníamos en esa pequeña gran casa que Juan arrendaba a un costado del muelle "La Peña", a orillas del Calle Calle, y por donde desfilaba toda la gallada cultural de Valdivia antes y después del golpe militar. Cuando Torres se casó se fue a vivir al edificio Prales y abandonó el grupo. Aparecía muy de cuando en vez para insultarnos, romper jarrones y marcharse dando un portazo. Yo también abandoné el grupo para dedicarme a la actividad política. Cuando en el verano de 1973 les anuncié que no podía seguir viéndoles por razones de seguridad, los tres se largaron a reír como unos energúmenos. Pero luego de algunos minutos sobrevino un silencio espantoso, Torres me miró y me dijo :"Está bien, compadre. No estoy de acuerdo, pero tú sabrás lo que haces".

Recuerdo que en el día del golpe nos encontramos los cuatro en el Fiat 600 de Torres. Andábamos escondiendo libros, afiches y discos en casas de amigos que en nuestra ingenuidad suponíamos intocables. La ciudad estaba siendo ocupada por los militares y nos sentíamos muy angustiados.Juntos bromeábamos siempre y quizás así pretendíamos bajarle el perfil a los acontecimientos. Había toque de queda a las cuatro de la tarde y nos despedimos un poco a la ligera, sin imaginar que la vida había cambiado para siempre.

Mi amistad más personal con Jorge comenzó hacia 1975. El estaba con la idea de imprimir "Recurso de amparo" en una pequeña imprenta ubicada cerca de su casa, cuando vivía en Cochrane con Pérez Rosales y atendía el local de la Librería Universitaria, a un costado del Correo. En ese local organizó una muestra de pintura y poesía mural, a la que me invitó a participar con algunos poemas, junto a Roberto Matamala y el pintor Rojas Quijada. Aún ahora me parece increíble el montaje de esa muestra, que debe haber sido la primera señal de vida artística post golpe en la ciudad.

Una vez le invité a mi casa en Collico y vió un retrato de Nicanor Parra que yo tenía colgado en un muro, como si se tratase de un ícono sagrado : "¿Y para qué tienes a ese viejo ahí?", preguntó, con ese tono de censura que no dejaba lugar para responder."Bueno -le dije- si te hace sentir mejor le pondré mirando para la pared". Yo no conseguía entrar en su alma entonces. Quería ser amigo de él pero algo en él me lo impedía. Estabamos tan solitarios, tan desconectados, tan tremendamente reprimidos por el militarismo, que esas conversaciones eran de todos modos un regalo de la vida. Podíamos hablar de poesía en medio de una dictadura feroz y eso nos unía de algún modo, más allá de nuestras divergencias.

Después de asistir al estreno de mi obra de teatro "La hamaca" en 1978, fue al camarín y me dijo: "Esto no es teatro. Poesía podría ser, pero no teatro". Yo estaba muy desilusionado con su opinión pues le reconocía como un referente muy importante en la actividad teatral de la ciudad. Me preguntaba por qué no podía hacer algo que él encontrara bueno. "Se parece a mi padre", pensé. Entonces decidí no volver a hacerle caso. Trataría de ganarme su amistad, pero no volvería a permitir que sus opiniones incidieran en mi ánimo. Pasé a la contraofensiva. Empezé a visualizar críticamente los trabajos de él y a estimularle en sus iniciativas, sobre todo para que se preocupara de publicar una versión de "Textos encontrados y otros pre-textos", que me parecía entonces una obra absolutamente novedosa en el contexto del sur del país. El resultado fue que el empezó a cambiar, de un modo lento, pero favorable.

Durante la década de los 80 nos encontramos casi en todas las reuniones de escritores. Nuestro trato era amable, pero distante. Yo entré en un periodo de gran actividad con mis estudios de antrpología, el trabajo con Schwenke-Nilo y la preparación de mi pimer libro "Karra Maw´n". El mantenía una librería de libros usados en los bajos de la casa de sus padres. Aun conservo el ejemplar de "Antropología Estructural" de Levi-Strauss que él me regaló entonces. "No puedo pagar el precio que me pides por el libro", le dije. "¿Y cuánto piensas darme por él?", preguntó. Cuando le expuse mi oferta, dijo: "No, ingeniero. Estás totalmente fuera de la realidad.". Entonces comenzó a envolver el libro en una bolsa de papel y lo puso en mis manos. "Acéptalo. -dijo- Sé que lo necesitas".

Tengo la impresión que Jorge comenzó un proceso de revaloración de sus amigos con motivo de su primera crisis renal y con la separación de su primera mujer. Ambos fueron procesos largos y dolorosos. Un hermano le donó uno de sus riñones y él recuperó completamente la vitalidad, el buen humor y la capacidad de trabajo. Vivió en tres lugares distintos antes de regresar a su antiguo domicilio de calle Baquedano, en el tramo final de su existencia. Fue el periodo más hermoso de nuestra amistad. El siempre estaba alegre y obsequioso conmigo y con los demás. Cocinaba de maravillas. Oíamos la música hasta el amanecer, bebiendo, fumando y charlando sin límites. Grabó sus casetes de boleros y tangos. Su hijo Román estudiaba para cura en San José de la Mariquina y Antonia -la poeta Antonia Torres- que estudiaba periodismo en la Austral, vivía con él.

En los últimos años formamos un nuevo cuarteto de amigos, con Yanko González y Ricardo Mendoza, especialmente a partir del momento en que también éstos se separaron de sus respectivas mujeres. Nos reuníamos frecuentemente en casa de Yanko, ubicada en los campos de Angachilla. Pensaba yo en la capacidad de Jorge para imbricarse de manera tan empática con personas bastante más jóvenes que él y lograr una comunicación tan significativa como la de aquel viejo team de 1971. Sobre todo con Yanko González, que ha hecho mucho en años recientes por valorar y comunicar el conjunto de la obra de Jorge (y la de todos nosotros) y que fue su alter ego hasta el momento en que se marchó a Barcelona el año pasado. Luego Antonia dejó la casa de su padre cuando se casó. Ricardo se alejó del grupo sin desearlo y yo, en Puerto Montt, concurriendo esporádicamente a Valdivia. Jorge se encontró de pronto completamente solo en su vieja casa de calle Baquedano.

En Angachilla, poco antes de la partida de Yanko, Jorge me dijo que -según sus cálculos- le quedaba un año de vida. Que había empezado a sentir síntomas inequívocos del regreso de la crisis renal y que sabía que esta vez no podría sortear el charco. También me dijo que tenía intenciones de hacer explícita su naciente relación afectiva con la fotógrafo Mariana Matthews. En este trance, me pidió que le escribiera el prólogo de "La Dicha Vacante". Yo quedé muy soprendido y agradado con su solicitud. Se me ocurrió pedírle que hiciera lo mismo para mi libro "Gente en la Carretera". A él no le gustó el prólogo que escribí y decidió no incluírlo en la publicación, lo que lamenté mucho porque era mi amigo y había puesto yo mi mejor empeño por contextuar el volumen en el conjunto de su obra.

Un poco después, en el invierno del año de su muerte, me reuní con él y Mariana en el comedor del "Dino´s" en Valdvia. Yo andaba con mi libro recién salido de la imprenta y lo puse en sus manos. Lo cogió con cierta ansiedad y lo revisó acuciosamente, especialmente el prólogo escrito por él. Mientras hablaba con Mariana yo le miraba por el rabillo del ojo. Revisaba el libro una y otra vez. Yo estaba en ascuas, preparándome para una de esas famosas diatribas suyas que hacían temblar las lámparas. Sin embargo, Torres se puso de pie y entendí que quería abrazarme: "Está bien, compadre" -me susurró. Luego pidió unas copas de vino para celebrar.

Sin Torres, vacante está

la dicha en la ciudad. Sin amparo,

ni varón que la acamale. Sin

palabras en desuso, ni chef

al alba que prepare

un "valdiviano" -cuando llueve

en julio- para los viajes al

más allá.