Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Juan Zamudio | Autores |

ALFILES CONTINUOS *

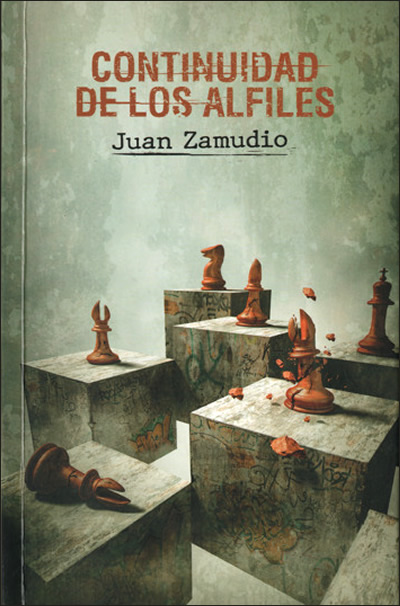

Juan Zamudio (2023). Continuidad de los alfiles. Arequipa: Deshuesadero.PRESENTACIÓN

Por Gustavo Hidalgo

Tweet .. .. .. .. ..

Querido Juan, pienso que las historias que teje el mundo, las realidades que minuciosamente máquina, suelen serle adversas al Poeta. De una frustración ciertamente implacable. No debe de ser raro que al Pelícano le vayan mejor las cosas cuando se sumerge en breve picada, cuando se hunde apenas superficialmente, sin esperanza alguna, en la dimensión del húmedo abismo. Por el contrario, si intentara elevarse más de la cuenta, surcar lo etéreo con pretensiones angélicas, acercarse al Sol con la insensatez de Ícaro, jugar un rato, a sus anchas, con la luz exacerbada, su arte del vuelo colapsaría irremediablemente, su coraza de plumas se agrietaría en camino a la fluidez, el celestial y un tanto torpe velero terminaría encallando en lo que fue una vela, en un charco de cera chamuscado, derretido.

Pienso, además, que para protegerla de sus arrebatos, de sus buscas desquiciadas, el Poeta grita al Poeta: no le toques ya más, que así es la rosa (J.R.J.). Aunque la advertencia es bella, de un lirismo acendrado, jamás llegaremos a saber cómo era en verdad la rosa. No dudamos, desde luego, que—en su epifanía— el Poeta la contempló, se gozó con su imagen, con el efímero hallazgo de la perfección. Sin embargo, fue incapaz de expresarla, de modelarla con su arcilla. Se limitó a gritar, a protegerla con su grito. Tampoco sabremos si emocionado o angustiado hasta la muerte. En este sentido, cabría recordar que el lenguaje es una arcilla frágil, deleznable. Supongo que, por esta razón, buen amigo, no dudas en aseverar que cuerda de palabras cede.

Alguna vez, llegué al convencimiento de que el Poeta debía observar el paraíso desde fuera, desde un alto mirador; lo suficientemente cercano como para no frustrar la percepción, la acertada caza de los detalles, el goce infinito de las esencias; lo suficientemente lejano como para decidir quedarse ahí para descansar, interrumpir la marcha para después arrojarse al camino con fuerza renovada, posponer el arribo para el amanecer. De ese modo, el paraíso se conservaría intacto, incorrupto. Ya para cuando despertara, despertaría ciego a la belleza, a la perfección. En un espejismo invertido, el paraíso se le revelaría como un páramo, como un yermo de meollo infernal. Creería, entonces, que todo aconteció en un sueño, en una de esas alucinaciones con que la Poesía nos engaña para finalmente premiarnos con su primera verdad. Por un prurito de perfección y pureza, al Poeta no le quedará más remedio que enrumbarse por el derrotero del exilio.

Ansioso por fijar verbalmente sus visiones, el Poeta contiende infructuosamente contra el lenguaje, condenando la obra a la segmentación, a la incompletitud, al desmadre. Su crimen es haberse convertido en un descuartizador de las imágenes, en un atormentado Jack que avanza desaprensivamente por las callejas enrevesadas de su laberinto. En algún momento, sintiéndose nuevamente dueño de la luz, siquiera de algún venero de irradiación, como el lunático Prometeo de la novela de Mary Shelley, juntará como pueda los restos de su poética para así entregarse a tejer postales de palabras que no tardará en ofrecer, como humilde ofrenda, a una de las alteridades y fantasmas que lo acosan: Valerie Solanas. Quizá se haya identificado lo suficiente con su propuesta S.C.U.M. y esté decidido a irrumpir contra el imperio de los envidiosos de la vagina y ayudar a instaurar sobre la Tierra la bienhadada era de las mujeres solas. Y quién sabe si acaso le viniera bien al mundo, a una marcha universal más sensata y armoniosa, que —en dichoso parto— la utopía de la Solanas naciera y se echara a andar. Que la tierra se liberara de la nociva influencia de los que —envidiando y aspirando secretamente a ser mujer— condenaron a pesarosa esclavitud y masculinidad a las chicas. Por todo ello, llevado ante tribunal de jueces severos, creo que Juan Zamudio no dudaría en proclamar con orgullo su viril prontuario y, muy dueño de nada, con total desparpajo, se declararía culpable, bendecidamente culpable.

Como la Esfinge, su mítica predecesora, el Poeta teje sus enigmas con lenguaje entrópico, distante, muy distante, de cualquier redundancia, de cualquier lugar común que pueda arruinar la epifanía. Sin embargo, en un exceso de escrúpulo, yerra o acierta como el escultor aquel que, de tanto acariciar la piedra con la música del cincel y el martillo, terminaba por reducirla a polvo, a esparcido cascajo, a un montículo de fragmentos informes y revueltos. Transportado a ese extremo, o se echaba a llorar y entregaba sus días a los mil demonios, o —presa de exultación— salía gritando por las calles, desnudo cual redivivo Arquímedes, anunciando el glorioso eureka de la belleza y la perfección. En verdad, no habría forma de saber si se había ejecutado un crimen, o alcanzado, más bien, el logro mayor.

Si el universo precisa de la redundancia para mantenerse firme en su vacío, ¿por qué el Poeta insiste en alimentar la entropía de su lenguaje tornándose de tanto en tanto ininteligible? El Poeta enfrenta el misterio y se bate a muerte contra sus arcanos empuñando y blandiendo sus pretendidas armas de luz. El misterio vence, se agiganta, y —derrotado, con el alma hecha añicos— el Poeta se embarca en la travesía de la auténtica creación: tratar de reunir en un mosaico armónico, coherente, las pocas teselas que consiguió rescatar de la hecatombe de sus imágenes. Y, por tal senda, como el fruto de una memoria lastimada, infiel, surge la obra poética, signo bifronte, veraz, de derrota y victoria.

Creo que un resultado sangriento de esa contienda, de esa incesante contienda, es tu obra, querido amigo. La cual pareciera que vas plasmando desde el delirio y el dolor, mas también desde la rabia, la fruición y el deslumbramiento. Como tus alfiles continuos, estás condenado al laberinto lineal de las hipotenusas, comerciando diariamente con los irracionales, con esos sutiles acertijos que no dejan de proyectarse, con las raíces cuadradas de dos o de tres, con esos delicados escollos numéricos en que vendrían a colapsar los sueños de armonía y exactitud de Pitágoras y hallarían un impulso inusitado los ideales de libertad y de verdad de Hípaso de Metaponto. Por esa procelosa extensión, trazan sus volutas, sus engañosas sinuosidades, las arpías y las sílfides, criaturas aladas con las que el Pelícano de las alas de cera deberá transar en el día a día, acordar la cópula o la separación de cuerpos, unos instantes de ardiente intimidad o el pavoroso fuego de las deflagraciones; en fin, pactar el ascenso a la gloria o —víctimas de un sino perverso— enfrascarse una vez más en la lid hasta verse absorbidos por la vorágine gravitatoria y, en cruenta picada, descender a las fauces del averno.

Bueno, pues, todo comienzo parte de obnubilación. Luego, la marcha del tiempo termina por poner las cosas en su lugar de un modo doloroso, devastando sin piedad los reductos de la esperanza y la ilusión. Se avanza al precio de encallecer y envejecer, y pasar el alma por las ruedas dentadas de la realidad, de la implacable y terrible realidad. Sin embargo, firme en tu osadía, ahí permaneces tú, querido Juan, desnudo en una esquina, ostentando como collar de penitente, un letrero que pregona tu límpida desnudez. ¿Dejaste el hermetismo para tornarte transparente? ¡Craso error! En genial aporía, la aparente redundancia es lo que en absoluto parecía ser: una muestra exquisita de entropía. Aun el intonso se pondría a escarbar y, muy pronto, en violenta irrupción de suspicacia, libre de cualquier interpretación ingenua, se vería planteando una atrevida hipótesis de sociedades secretas y conspiraciones protervas.

Querido Juan, ahora, sobre este proscenio, vamos haciendo nuestra parte, cumpliendo nuestro rol con la mayor decencia posible, en el curso de estos rituales dramáticos propios de la solemnidad, del protocolo de los grandes acontecimientos. Más tarde, renovada la camaradería, libre la confraternidad de los modales estudiados, los gestos controlados, la palabra cuidada, el traje rígido, volveremos a estrecharnos en un cálido abrazo y en unos carajos muy bien pronunciados, allí, bajo el amparo maternal de nuestra Plazuela de Elías Aguirre y de tanto poeta banquero arruinado, arrullándonos con el mordaz y fluido coloquio de los amigos y calentándonos cuerpo y alma, como debe ser, a candela prístina y muy centelleante de botellazo tras botellazo.

Muchas gracias, querido amigo, queridos amigos.

*Texto leído en la presentación del poemario en la ciudad de Chiclayo, 8 de diciembre de 2023.

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Juan Zamudio | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

ALFILES CONTINUOS

Juan Zamudio (2023). "Continuidad de los alfiles". Arequipa: Deshuesadero.

PRESENTACIÓN

Por Gustavo Hidalgo