Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Luis Correa Diáz | Autores |

La Valparadisea o un peregrinaje post-épico

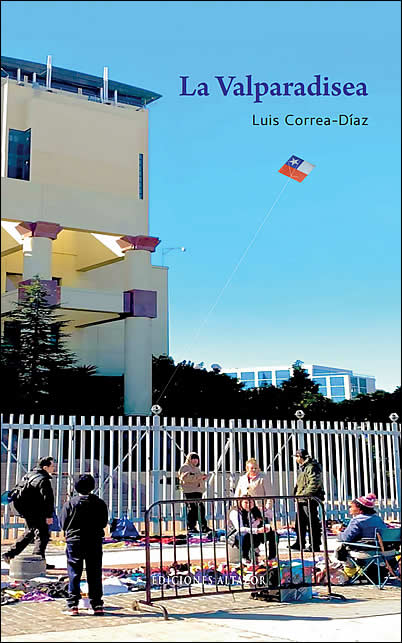

por una geografía delirante[Prólogo a La Valparadisea (Viña del Mar: Ediciones Altazor, 2025) de Luis Correa-Díaz]

Por Ignacio Vásquez Caces

luis correa_díaz

http://www.rom.uga.edu/directory/luis-correa-diaz-0

Tweet .. .. .. .. ..

Puesto que somos pasajeros momentáneos en nuestro viaje existencial, imposible soslayar un libro como La Valparadisea del sólido poeta porteño Luis Correa-Díaz, de origen santiaguino, hijo de padres sureños y de extranjero deambular desde 1993. Pensando en la noción borgiana de viaje circular, éxodo, migración, intentaré una aproximación a su lectura, de suyo de alta complejidad e intensidad semántica por sus diversos ejes de significación, mediante una remisión literaria, intertextual, que el propio poeta sugiere (“…escribo / este que quisiera yo fuera un bosquejo / de ese gran poema épico al antiguo modo, / con ese título a la altura de los universales”).

Al igual que su cuasi homóloga La Odisea, esta obra se instala en el imaginario de su lector como un faro destinado a advertir a sus visitantes de los riesgos y cariños inacabables que aguardan en las costas y los cerros de una ciudad portuaria como Valparaíso, asentada en el fin del mundo, desahuciada y olvidada de las cartografías por mor de su propio infortunio, en cuyo interior la locura y la esperanza se han terminado por hermanar a través de los siglos. Podría argüirse, prima facie, que en este libro de Correa-Díaz la poesía recupera su ancestral talante épico (como él lo querría), para ensalzar el coraje y la resiliencia de sus habitantes, devenidos albaceas de un puerto impreciso y quimérico, que, como no sea por su porfiado arraigo al hogar, resisten a la adversidad y la condena sin claros fundamentos e incluso sabiendo que su morada se descompone de modo irreparable.

Ya se ha acreditado por investigadores y estudiosos del arte que las expresiones de lo que hoy entendemos por manifestaciones artísticas comenzaron siendo épicas. Y así como la pintura rupestre representó escenas de caza, la primera literatura ensalzó las hazañas de héroes de guerra, transmutados luego en seres mitológicos que prefiguraron el carácter de sus pueblos y les ofrecieron una razón en la que creer y asentar su fe en un futuro común. Una vocación semejante podría asignársele a los porteños, intrépidos navegantes de un velero sin velamen, encallado a perpetuidad entre los roqueríos. En el caso de La Odisea fue por orden de Pisístrato que el peregrinaje del marinero Odiseo quedó escrito, para evitar caer víctima de la feble evocación humana sustentada sólo en la tradición oral y erigirse como una guía moral de los súbditos troyanos. En lo que concierne a La Valparadisea es por decisión del poeta Luis Correa-Díaz, que, resuelto a ir más allá de las puras palabras que su antecesora, utiliza un método que nos captura desde el inicio de la lectura, porque se despliega además fuera de las fronteras del mero acto escritural y plantea a su lector continuar su fascinante y turbulenta singladura adentrándose en los novedosos piélagos de la tecnología, los códigos QR y otros ingenios de esta índole. Este hallazgo es una primera vuelta de tuerca respecto de su doppelgänger literario.

El hablante de La Valparadisea recorre la urbe real e imaginaria que en la obra se describe y que ha sido diseñada a la manera de una evanescente Macondo orillera, casi un espejismo en mitad de la nada y la humedad, para regresar a ella después de lo que suponemos ha sido un largo viaje, de una suerte de exilio de sí mismo, de su identidad y raíces culturales, de su propia nostalgia e idiosincrasia. Este es un regreso atemporal, porque acontece en la profunda intimidad del desterrado, en su emocionalidad desgarrada, doliente: en su deseo de retornar, cual Odiseo posmoderno, a la seguridad de su familia, de sus amores habidos, del antiguo mundo en el que duermen su niñez y juventud.

Pero, no es un regreso triunfal: nada permanece intacto, nadie sabe nunca con certeza a qué vuelve, y es posible que tan pronto se logre el objetivo surja la necesidad (por lo demás saludable, concluiría el lector) de escapar lejos, al comprenderse el porqué de la partida. El poeta lo declara irónico: “me voy derechito a hacer la maleta / y a buscarme otra vida lejos / de este Valparaíso fatigado”. Es por esto que, como lector, considero que en La Valparadisea la preocupación medular es la de indagar en una suerte de verdad universal que se devela en sus versos, no incidir en una crónica romántica en clave poética que pudiera contarse como una simple historia de regreso a casa. La verdad sea dicha, el puerto de La Valparadisea es un fósil, un remedo esquelético de su gloria pasada y caído en desdicha, “roído por la salinidad de un amor / que se esfumó con canción y todo”. Entonces aquí se trastocan los términos de la relación literaria que se procura establecer: si en La Odisea es el homenaje al valor y la fuerza humanas el leitmotiv del discurso poético, me parece advertir en La Valparadisea la denuncia de la deplorable desidia de los habitantes de esta ciudad en estado de calamidad (aunque adorable en su insistencia), que parecen disfrutar su decadencia y el crepúsculo de su anciana opulencia (“éste es un lamento porteño y a capela”). He aquí una segunda vuelta de tuerca. En mi opinión, si estoy en lo correcto, el poeta Luis Correa-Díaz acierta al propugnar esta contradicción, porque en la circunstancia que -al menos en principio- sea usual considerar a los tripulantes porteños caudillos de la supervivencia de su ciudad, a la postre habría que imputarles la responsabilidad de favorecer también indisimuladamente su debacle.

En La Valparadisea, dado que todos los acontecimientos son analizados al tamiz de la subjetividad del hablante, la realidad y la fantasía se hallan en un juego de espejos. No sólo porque personajes reales comparten protagonismo con otros maravillosos, sino también porque los lugares que registra y por los que deambula en su aventura el ávido fotógrafo de esta suerte de lupanar tercermundista son en ocasiones puntos reconocibles en el mapa urbano y, al mismo tiempo, no son más que un recurso de estilo para encarnar su desolación y la pérdida de su arcadia o paraíso personal. Esta obra, así, discurre como un formidable inventario del desatino en la senda de aquel Emporio Celestial de los Conocimientos Benévolos referido por Borges, enciclopedia descabellada, arbitraria y conjetural en razón de que, como afirmara el maestro argentino, simplemente “no sabemos qué cosa es el universo”. En lo relativo a Correa-Díaz, asistimos al repertorio poético de un Valparaíso imposible y absurdo nacido de su recuerdo instantáneo, una alegoría de la tristeza y el despojo. Porque no es posible un único Valparaíso y su postal turística es una patraña: hay un Valparaíso diferente y caleidoscópico para cada uno de quienes lo habitan, para marineros y visitantes, y por eso es un puerto mítico e inclasificable, a cuyo respecto prevalece la fantasía por sobre la realidad. Nadie sabe qué cosa es Valparaíso. No obstante, qué importancia tendría saberlo: lo relevante es que tengamos cada uno nuestro Valparaíso para amarlo u odiarlo a intervalos regulares o cuando nos dé la gana, porque es un puerto disparatado que nos pertenece por elección y que nos amarra como el hambre. En La Valparadisea de Luis Correa-Díaz ésta es, a mi juicio, la pièce de résistence.

Como consecuencia de lo expuesto, en cualquiera de sus versos se revela en La Valparadisea un paisaje completo, porque cada uno de ellos ha sido fraguado con la materia volátil, frágil y densa de los sueños y de sus odiosos parientes las pesadillas. Unido el relato poético de La Valparadisea por misteriosas corrientes subterráneas, por contornos huidizos, por inextricables y secretos atajos mágicos camuflados diestramente en las formas coloridas y otrora elegantes de una ciudad enloquecida, hundida nerudianamente para arriba, y en la que para el poeta y sus habitantes está vedada la cordura, en este regreso malogrado para el hablante no hay epopeya alguna. Es el sino de la posmodernidad: los metarrelatos de la sociedad moderna han demostrado su futilidad y la utopía se ha tornado caricatura. Siendo el éxito transitorio, dijo Wilde, sólo el imbécil es incapaz de sobreponerse a sus victorias, mas esta ciudad es orgullosa y se ufana de su inteligencia, y está dispuesta a renacer de entre sus cenizas, una y otra vez, tenaz y graciosamente, después de los incendios y catástrofes que la asolan cada tanto, así como del daño que le infligen sus mismos habitantes, quizá -como en el canto de Palmenia Pizarro, su monarca indiscutible- por profesarle un cariño malo. Parafraseando a Cartarescu, me atrevo a sostener que la pretensión subyacente de Correa-Díaz es defender la idea de que la ciudad de Valparaíso, que es contexto y poesía de La Valparadisea, excede los márgenes de las páginas de éste o de cualquier libro para quedar afincada en el territorio de lo inefable y la superstición por derecho de sangre.

Si la poesía es un modo de observar el mundo, la ciudad de Valparaíso magullada y exánime que nos ofrece Correa-Díaz en La Valparadisea a través del lente de sus sentidos (tanto como la narración emocional, aunque serena, descarnada e implacable de su hablante, que es el corazón de esta obra), se nos aparece como una metáfora de la experiencia humana que se desliza sorprendente por la escurridiza línea que separa la vida de la muerte, el amor del desamor, el triunfo y el fracaso. Un puerto, en fin, que, en una época de incertidumbres y vacilaciones y porque sabemos que todo viaje es interminable, no podría recorrerse en una sola vida. Como dijera Neruda, un lugar inverosímil en el que si se caminaran todas sus escaleras se habría dado la vuelta al mundo. Este puerto es un azar o accidente geográfico que reverbera ardiente en la memoria poética del hablante (¿su novio despechado?) y en el que una vez que los transeúntes (y los lectores) se echan a andar comienzan a germinar caminos singulares para cada cual, como lo anunciara Machado en un verso inmortal.Dicho eso, entreveo hacia el final de este largo poemario una tercera vuelta de tuerca en la narración: esta vez de la mano de los niños que pueblan La Valparadisea. Me refiero a la infancia arrolladora que juega en/con los sueños del Valparaíso que reside en el alma del poeta Correa-Díaz, esta escala leve en el itinerario de nuestros viajes por la vida y en el que penetramos a través de su nostálgica confesión. Como en la inolvidable película Valparaíso, mi amor del cineasta porteño Aldo Francia, nuevamente son aquí los niños y su honestidad, la inocencia de la niñez y la promesa de un mañana mejor que anida en sus ojos luminosos, los ingredientes que habilitan leer esta obra como una salva por el porvenir. Porque este Valparaíso, que no niega su derrota, es también una promesa de sanación, un refugio contra la adversidad. La Valparadisea es, entonces, un peculiar himno a la alegría, un canto enamorado, un manifiesto que redime poéticamente a Valparaíso. Porque este puerto desmesurado y tierno es un lugar surgido en medio de las olas para el descanso del navegante fatigado, un remanso donde recala la nave herida que ha atravesado las vicisitudes y múltiples peligros que esperan en los océanos al marino, para apaciguar su sed, reponerse y proseguir la travesía. Un lugar donde el errante, que vaga por el mundo sin destino ni domicilio conocido, puede al fin echar raíces y comenzar con nuevos bríos una vida distinta. Un puerto hechizado que se ama irremediablemente. Por eso el Valparaíso de La Valparadisea es el reino de sus niños, a ellos les pertenece más que a nadie, porque ellos representan el otro futuro posible de esta ciudad, uno en el que triunfa la esperanza, y en el que sus enemigos más temidos -la pobreza, el desempleo y el abandono- son abolidos sin apelación. Quizá sí, La Valparadisea, al cabo, sea una poética defensa de nuestras infancias perdidas y de la costumbre de creer en un mundo mejor.

Partícipes del punto de fuga de la visión del poeta Luis Correa-Díaz, al ingresar en la lectura de La Valparadisea y arribar a su propio puerto de Valparaíso nos es dada una ocasión para el asombro, una invitación para suspender por un instante nuestra propensión a lo razonable (lo cual define lo esencial de la poesía), nos son concedidas cartas credenciales para penetrar en un planeta tan conmovedor como delirante, para residir por el tiempo que dura la lectura en un pueblo fantasmagórico, de claroscuros, colonizado por espectros demasiado humanos, y que persisten y respiran en ti -lector/a- una vez que cierras el libro.

Mínima muestra

Barrio puerto

puede que los poemas se me pongan

tristes muchas veces, quizá las más,

y no es por un pesimismo gratuito

—ni por cuestión de carácter, que no—,

el abandono del mentado barrio puerto,

en especial, y con la saña de la pobreza

obligada y sus 7 males asociados,

de aquellas zonas de las que se dice

tener un orgullo sin límites, ese viejo

mercado de la Plaza Echaurren

(donde la Liberty es un resto-bar

de esos de antaño, un sobreviviente

centenario, en 1897 fue su nacimiento)

se desplomará por su propio peso

como un pez luna gigante golpeado

por los mil asteroidesde nuestra

desidia, tal cual el edificio Tasara o

el Subercaseaux —propiedad

de una naviera en la actualidad—, y

ahí están igualito, entre otros escombros,

de fosilizado aún en vida, en espinas,

roídos por la salinidad de un amor

que se esfumó con canción y todo,

aunque salga la letra de la boca actos

no la acompañan, excepto aquellos

de autoridades utópicas recalcitrantes,

la cancelación de obras de restauración

y renovación, como la del proyecto

de erigir ese nuevo y en las nubes

Centro Interdisciplinario de Neurociencia

(CINV), es que hubo hallazgo de restos

arqueológicos y vestigios varios y fuga

de capitales por ello, vino a lapidar

la esperanza acumulada por décadas

de resurrección de vecinos y locatarios

del sector que se han vuelto fantasmas,

y tal vez sea esa condición la última

que les quede de algún atractivo turístico

porque no nos lega gente de la nuestra

a comprar sus cosas para la subsistencia,

éste es un lamento porteño y a capela

Desde el balcón

como Rodrigo Pérez de Arce A.

que mira y bosqueja un Valparaíso

urbano (Oct. 2019) desde un balcón,

los reúne y saca en libro por la UC,

yo hago lo mismo, creo, con palabras

desde el de mi hermano o madre

en un edificio de Los Placeres

—el artículo ya es la marca

registrada de un ana-cronismo

patético y dulzón—, ecfrásticos

dirán que son mis poemas, nunca

me gustó a mí esa clasificación,

aunque it makes full sense,

lo reconozco, prefiero pensarlos

como si estuvieran en meta mode,

la diferencia pasa por el nivel

inmersivo y la pretensión

de ver en ellos todos los tiempos

presentes, como me parece

ver en la cuarta sección,

la de los sitios cóncavos, quebradas

de una urbe ganada al mar

desde unos cerros allá dormidos

bajo un cielo violento de tarde

sin mañana, los sketches 193 y

194 dibujan el corazón de Panteón

que anida en este puerto benemérito

y fractalizado por el viento tormentoso

del dolor vivendi, más aún si se le hace

un levantamiento histórico-crítico

a este sueño colectivo sobre acantilado;

… es la hora del almuerzo y mientras

yo saboreo el concho de mi café,

indiferente a si viviré o, por qué no

expresarlo, medio a lo Pezoa Véliz

pero no tanto, si moriré pronto,

lo cual podría o no estar y está

escrito en ese fondo turbio,

una pajera se sirve un bistec

a lo pobre, un señor una empanada

de pino que le chorrea, la señora

del lado una albacora a la plancha

con puré, entonces aparece

siempre sonriente por la entrada

el amigo que esperaba, nos abrazamos

e inmediatamente partimos al Merci

a probar esa Mussaka de lentejas

que me había recomendado por WhatsApp,

a Viña vine por ambas razones y

de Viña me devuelvo al balcón a seguir

con mi Valparadisea, tercer adelanto,

menor a mucha honra, a ese inventario

percolado que llevo de mis idas y venidas

Casa Plan

instalado tempranito, pero con un dejo

de decepción porque han quitado

el Wi-Fi, y uno se pregunta en qué

están pensando, tal vez quieran evitar

a los que alargan su welcome y

se ponen a trabajar horas y horas

con apenas un café de consumo,

yo seguro que parezco pertenecer

a esa camada, pero siempre trato

de hacer lo que hago aquí o allá

sin ocupar la mesa más de la cuenta,

time wise, razón no les falta, sí,

lo que pasa es que ya estamos en otra

y la conexión mentada es un servicio

que tendría que ir incluido en el precio

sea que se vaya a conversar en vivo

y en directo o virtualmente, tal cual

son estos poemas soliloquiales

que terminados mando a la gente

que me escucha y que está repartida

en geografías sólo así alcanzables,

no digo que no volveré a este lugar

sino que tendré que dejarlo en la lista

para encontrarme en persona con alguien,

como aquel día con una profesora

de teatro de la UPLA, cuando conocí

al gran cuentacuentos Carlos Genoveses

que admiraba mi padre, enfermo

el primero y éste muerto recientemente,

ninguno de estos dos sucesos estaba

en mis planes, como tampoco hoy

tengo el del ver a nadie en esta ciudad

que se paraliza o, mejor, se confunde

un poco con el asunto de la bullada

cuenta pública del Congreso, algunas

protestas de gremios y un caos vehicular

en Av. Pedro Montt y calles adyacentes,

y de repente aparece el Juan Cameron,

nos ponemos a hablar del Premio

Nacional, de los poetas más jóvenes

del puerto, me regala La Balada

del Viejo Submarino y me describe

ese proyecto suyo donde circulan

bardos, como Bukowski o Stephens,

entre un numeroso contingente de ellos,

buscando su Alicia a través del espejo

frío de estas aguas pacíficas del sur,

le pido, sin embargo, que nos concentremos

en ese verso del “A mí no me gustan

los GPS” que refiere a aquellos drones

que se agitan dentro del corazón, y

nos reímos de esa coincidencia poética

que venimos elaborando sin saberlo

cada uno en su casa uno y a buen abrigo,

quedamos de vernos pronto en la lectura

de 50 mujeres desnudas de Marina Tapia

en el segundo piso del Club Alemán,

yo [también] sé que he sido pez …

Artes y oficios

paso por calles y pasajes de Condell

desde la Plaza Victoria a la Aníbal Pinto,

la ruta del desprecio porteño por sí

mismo, la vida sigue, no obstante, espero,

por segundo día, que abra un librero

su librería, cómics su especialidad,

le preguntaré si tiene alguno

de los 7 originales, pero quiero llevarme

De La Araucana a Butamalón, el discurso

de la conquista y el canon de la literatura

chilena (2021 [2004]) de Eduardo Barraza Jara

de una universidad del sur, por razones

obvias, y la mirada se me cuelga

de casi cada uno de esos bulletin boards,

me conmueve, no entiendo por qué

exactamente, la variedad alucinante

de oficios y ofertas de talleres y demás

artes de la ensoñación, yoga no falta,

claro, actuación (“buscamos actores”),

los que más despiertan mi curiosidad:

el de todo es memoria ahora y que promete

enseñar las bases de la correspondencia

fílmica, el de formación en chamanismo

urbano, o el del cirujano de sintetizadores

para aprender a armar y reparar

Atari Punk Consoles con cupos limitados,

entre estas cosas, también la solidaridad,

un punto de acopio para migrantes,

o bienestar humano y no humano,

ferias rurales y veganas, peluquerías

caninas, en fin, la lista podría extenderse

ad infinito…, pienso si sería osado

u ofensivo de mi parte colgar un aviso

o anunciando el lanzamiento

de Valparaíso, puerto principal, segunda

edición aumentada con Altazor de Viña,

o decir que escribo meta-poemas, o sea,

poemas con escafandras virtuales ad hoc,

para ver el mundo desde adentro…,

divago y voy a dar al Café de las Flores,

donde el barista, dueño y administrador,

me explica que hay otro tipo de macchiato,

un tal lungo, con cuerpo, una especie rara

de americano relleno con espuma dulce

y que no se trata del caramel Starbucks-

like, me veo tan cansado y avejentado

en el espejo mortis de este celular, señor,

me dice un muchacho, parches curitas?!,

y le compro por si necesitara, más

por ayudar, que lo mío, que es nuestro,

no tiene remedio, para allá vamos todos,

yo, por el momento, me devuelvo

por el camino que vine a buscar aquel libro

Ferroviarios

paso por enfrente de la Asociación

Jubilados Ferroviarios y Montepiadas

de Valparaíso en Barón y ya no está

la placa que mandó a poner mi padre

alguna vez junto a la máquina a carbón

a escala que aún se encuentra allí

intacta en su jaula de vidrio y marco

de fierro, qué daría por llevármela,

un pequeño egoísmo de sano cuño,

y cuánto más, un mundo, por verlo

salir a abrirme la puerta cerrada

y quedarnos toda la tarde hablando

de esa historia que empezó por allá

por 1863 cuando Enrique Meiggs

terminó el trazado, luego de acordar

con el presidente de la época, fechas

y entrega de la vía, de ahí me voy

a la Torre del Reloj en la Avda. España

y contemplo su deterioro, solitaria

y vacía como un árbol seco y hueco

de fierro, cal y ladrillos desgastados

por quién otro que el tiempo y nuestro

desdén, se me cruza por la mente

esa canción de Pablo Milanés y elijo

para rumiar la pena, casi arrodillado,

sin forzar el momento, ese verso que viene

muy a cuento: y el amor no lo reflejo

como ayer, sigo el tranco con piernas

tembleques y pies dolientes por la fascitis

plantar, yo también voy dando las últimas

horas, hacia lo que queda de la Maestranza

que espera la rehabilitación de sus recintos

y esa anhelada resignificación de sus usos,

me apuro para no quedar bajo el metro

aplastado, el futuro presente del pasado

y esto no es acertijo oracular sino archivo

de mis tele-viajes y súper consciente

de ese tercer párrafo de “El Heladero”,

una de las crónicas de Joaquín Edwards Bello

(ampliar)

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Luis Correa-Díaz | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

La Valparadisea o un peregrinaje post-épico por una geografía delirante.

Prólogo a "La Valparadisea" (Viña del Mar: Ediciones Altazor, 2025) de Luis Correa-Díaz]

Por Ignacio Vásquez Caces