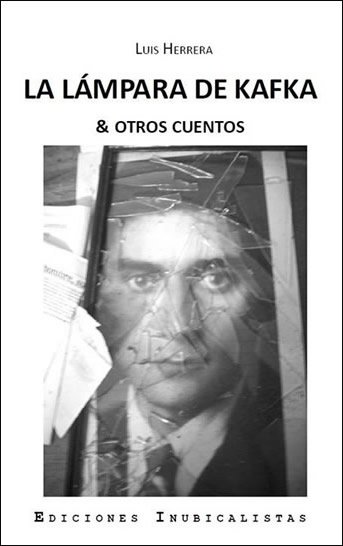

Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Luis Herrera | Autores |

LA LÁMPARA DE KAFKA

Del libro “La lámpara de Kafka & otros cuentos”, Luis Herrera, Ed. Inubicalistas, 2013

.. .. .. .. ..

A Gabriela y Violeta

Durante el frío verano de 1899 en la ciudad de Leipzig, Otto Von Ruttermayer, un mediocre electricista de treinta años (casado, dos hijos), dedicó parte de sus noches a confeccionar un artilugio que pudiese superar la calidad de las lámparas a gas, que por aquél entonces habían aumentado su precio en el mercado. Principalmente por el monopolio de las Lámparas Müller, provenientes de Berlín. Sus esfuerzos estaban concentrados en la creación de una lámpara que aprovechase el incipiente influjo de la electricidad por las calles de Sajonia.

Desde su nacimiento, la vida de Ruttermayer no había variado mucho. Originario de una aldea campesina, su madre oficiaba la honrada labor de cocinera en un sanatorio para tuberculosos, cuyo salario apenas alcanzaba para ayudar en el sustento de la choza familiar. Una noche, mientras lavaba los escupitajos de sangre de la vajilla, fue asaltada por uno de los internos. Violada en reiteradas ocasiones bajo la noche alemana -como para justificar la idea que los enfermos sólo piensan en copular-, un manto de tristeza la cubrió hasta el fin de sus días. Ni siquiera el fruto del crimen, es decir, Otto Von Ruttermayer, pudo aplacar con la típica alegría infantil la condena desgraciada que habitaba en su espíritu.

Entre el cuidado de sus abuelos, pequeñas responsabilidades en el campo de cultivo y juegos con los otros infantes de la aldea, su niñez transcurrió con relativa tranquilidad. A la edad de trece años (un 3 de julio de 1883), la historia de un padre muerto en la guerra franco prusiana vivió un vuelco inesperado cuando el pequeño Helmuth Brüning, tras recibir un puntapié involuntario de Otto mientras corrían por las plantaciones de trigo, le increpó acusándolo de hijo de una puta y un tuberculoso loco. El inocente Ruttermayer, para quien su padre era un héroe, sólo atinó a desfigurarle la cara a puñetazos. Más tarde, el incidente fue dejado en manos del sabio abuelo quién aconsejó que era tiempo de contarle la verdad al pequeño, pues de no hacerlo en el hogar, la conocería de la crueldad infantil. Llevándolo a su habitación y acercándole un vaso con agua ardiente, el abuelo escogió, sutilmente -una sutileza vista desde la compleja perspectiva del anciano-, las palabras: Muchacho, existe un pequeño error semántico[1] respecto a tu padre: no es un héroe. Básicamente Helmuth tenía razón, tu progenitor era un desgraciado tuberculoso que aprovechándose de la oscuridad del sanatorio violó a tu madre. Por otro lado, tranquilízate, pues mi hija no es ni nunca ha sido una puta. Por los siguientes cuatro años Otto fue curtiendo su carácter y endureciendo su temple, hasta crearse una coraza inexpugnable ante los vulgares apelativos de los que era depositario.

Tras escuchar en una feria que existía una sustancia mágica llamada electricidad que podía generar luz y hacer funcionar máquinas que parecían provenientes de otro planeta, Otto Von Ruttermayer decidió cuál sería su norte en la vida: luchar contra la oscuridad. Aquella misma tiniebla germana que permitió la vejación de su madre y su trágica existencia.

En ese objetivo, leit motiv irrenunciable, meditaba cada vez que se encerraba en su cuartucho para confeccionar la lámpara a electricidad que traería más luz al mundo en ese frío verano de 1899 en Leipzig. Pensaba en su madre que había muerto de deshonra hacía ya un decenio y también en sus hijos, frutos del amor por una mujer de origen polaco, Eva Platowski, que lo encandiló con la luz de su belleza y que tras sólo dos semanas de conocerla llevó al altar. Pensaba en su trabajo diario en la estación de ferrocarriles y en la pobreza que abandonaría. Pensaba en las mujeres que no serían violadas y en los poetas que podrían escribir tranquilamente hasta el amanecer. Y luego de mucho reflexionar, soñar y trabajar, el electricista hijo de un tuberculoso, un 24 de agosto de 1899 puso en funcionamiento lo que definió como la elegancia de un cisne y el poder de las estrellas: la primera lámpara eléctrica Ruttermayer.

A pesar que el alumbrado eléctrico recién recorría las calles de la ciudad, el éxito no se hizo esperar. Para 1908 se fabricaba la lámpara número 20.000, cuyo destino sería la hermosa ciudad de Viena y que probablemente -según el discurso del creador- alumbraría las sublimes partituras de un compositor austríaco. Sin embargo, en este punto de indefectible felicidad abandonaremos la vida de Otto Von Ruttermayer, para detenernos en uno de los ejemplares de más aventurera utilidad: la lámpara eléctrica 1.011.

Creada en 1902, pertenece a la primera serie de lámparas que salió de los dominios alemanes del Káiser para dirigirse a la hermosura eterna del renacimiento florentino. En un mercado ubicado a pasos del Palacio Pitti, su esbelta figura inerte llamó la atención de una refinada dama: Giovanna Belletti, casada con el longevo doctor Dante Pasolini. Tras discutir con el comerciante por el precio de la lámpara -el hombre insistía que lo que ella juzgaba como excesivo en realidad ya era un regalo; la dama se defendía al observar que en la base de la lámpara existía una magulladura que se asemejaba a la letra H o, visto de otro ángulo, a un 88-, se logró un acuerdo que dejó bastante descontento al vendedor y satisfecha a doña Giovanna. Aunque, no es tarde para precisar, su belleza infinita era ya un motivo de eterna gratitud. Por tan sólo unas miserables liras, la lámpara Ruttermayer fue a dar a una antigua casona colindante con la galería de los Uffizi que contaba con el hermoso Nacimiento de Venus de Botticelli. Instalada sobre un rincón del comedor, útil para iluminar un modesto bar -el doctor Pasolini no era muy dado a la bebida-, algunas partículas de su luminosidad poseían la admirable costumbre de extraviarse por la derecha e ir a iluminar una hermosa edición de La divina comedia con ilustraciones que se remontaban al siglo XVI - el doctor Pasolini, en cambio, era muy dado a la lectura- y que la distinguida señora Belletti pasaba siempre por alto, pues tenía otras preferencias. En el último cajón del mueble en cuya parte superior habitaban cientos de libros, la dama escondía un ejemplar de Justine o Los infortunios de la virtud del Marqués de Sade que solía leer con devoción apenas el doctor se marchaba todas las mañanas. Sintiéndose intensamente representada por la protagonista la señora Belletti sufría una situación de tensa contradicción. Mientras por un lado sentía que su vida parecía una condena en la cual la libertad personal estaba proscrita y estaba obligada a ser retenida en una situación que lamentaba -a pesar que alguna vez disfrutó, pues contrajo matrimonio a su propia voluntad y creyendo estar profundamente enamorada de aquel hombre mayor, amigo de la familia Belletti-, por otro lado, no veía con malos ojos el ser obligada a sufrir (gozar) los concadenados vejámenes sexuales de los que era víctima la heroína carnal de Sade, especialmente si consideramos que el doctor Pasolini ya no estaba en edad de grandes hazañas conyugales, y más aún si observamos su fervorosa vocación por la medicina que lo ausentaba incluso días enteros.

A mediados de 1904, la lámpara fue cambiada de sitio y puesta sobre el velador del matrimonio Pasolini, cuyo menor volumen espacial permitía apreciar de mejor manera la potencia del artilugio. La primera noche tras la mudanza, la lámpara Ruttermayer 1.011 fue testigo del último encuentro amoroso del matrimonio florentino. Doña Giovanna, afiebrada por algunos pasajes de Justine[2], se mostró más cariñosa que de costumbre con su anciano marido. Éste, recostado de espaldas a su mujer por míseros segundos se sintió halagado por la pasión de las caricias sobre su cabello, su pecho y por los suaves mordiscos que recibía en los hombros, y de haber sido diez años más joven la idea de ardor y lujuria se habría concretado en la petrificación de su virilidad y habría amado a su hermosa escultura florentina con extremado vigor. Sin embargo, humillado por su propia incapacidad, comenzó con bruscos movimientos a deshacerse de su mujer señalándole con enfado su cansancio y sus enormes responsabilidades en la ciudad. La distinguida señora Belletti hacía oídos sordos a los reclamos y poseída por el fuego, se montó sobre su marido e intentó introducirle su fina lengua por la boca fieramente cerrada, mientras sus manos pasaban velozmente de rasguñar los brazos a introducirse bajo la pijama y aferrarse a la blanda masculinidad. Sus caderas parecían una embarcación sobre la más furiosa tempestad, mientras un perplejo doctor Pasolini ya ni siquiera intentaba calmar los ánimos de su salvaje cónyuge. No obstante, siendo los caminos del señor misteriosos, tras haber cedido su boca a la afilada lengua de doña Giovanna ocurrió el milagro para un hombre que ya no creía en ellos. Durante un par de minutos su cuerpo respondió como un adolescente y se irguió sólido para entrar primorosamente en la humedad del secreto femenino, produciendo (regalándose) un hilarante quejido de satisfacción de la hermosa y joven dama. Sus manos volvieron a recorrerla como escasamente lo había hecho en sus años de matrimonio y volvió a reconocer el placer de la carne y el placer de posar los labios sobre tersos pechos ardientes. Alcanzó el éxtasis tempranamente, gratamente acompañado por el coincidente éxtasis de la mujer y sintió, en ese paraíso, que el aire desaparecía de sus pulmones y se negaba a ingresar nuevamente. La señora Belletti, bañada en sudor, notó la desesperación de su amante y encendió la luz, la lámpara Ruttermayer 1.011. Aún agitada, se separó del cuerpo para ser testigo de su iluminada extinción. Tras golpearse el pecho con violencia y transformar su rostro en una desfiguración violeta, el doctor Dante Pasolini, de setenta y cuatro años, nacido en Roma, dio un último aliento, eternamente dibujado en una suerte de sonrisa forzada.

Por las circunstancias, durante el funeral la lámpara volvió a salir del dormitorio para posarse sobre una mesa cubierta con copas de vino. Hubo mucha gente en la casona florentina, lo que daba a entender que el occiso había llevado una vida de rectitud y solidaridad, construyendo sinceras amistades en cada punto de la ciudad donde otorgaba sus servicios. Su elegancia de cisne llamó la atención de un sacerdote milanés que estaba de paso por Florencia y que hacía un par de semanas se había recuperado de un fuerte resfrío gracias a los cuidados del doctor Pasolini. Tras dirigir la eterna costumbre del rosario y oficiar una improvisada misa elogiando el corazón del difunto y tranquilizando a sus deudos con palabras que remitían a la vida eterna y a un mejor porvenir en el cielo -Dios estará feliz de recibir a uno de sus más nobles hijos-, aprovechando el descuido de los presentes, atentos al desmayo de la viuda, el padre Paolo Velmonti tomó la lámpara y la introdujo en su bolso de viaje. Luego de bendecir a cada uno de los familiares del doctor, con sabia diligencia, escapó como un chicuelo por las asoleadas calles que alguna vez presenciaron la mítica figura de Lorenzo de Médicis.

Durante su regreso a Milán, el padre Velmonti rezó 67 padres nuestros en penitencia por el delito que había realizado. Junto a él, dos maletas y su bolso con el cuerpo del delito, y otros cuerpos de delitos, pues el siervo de Dios sufría una intratable cleptomanía desde la infancia. Monedas de oro, copas, plumas de plata, pañuelos, relojes de bolsillo, poblaban su equipaje como recuerdo de su visita a Toscana, incluyendo un pequeño boceto de las riberas del Arno de incalculable valor, dibujado por la talentosa mano de Brunelleschi. Desgraciadamente, al arribar a la capital de la región de Lombardía, la escandalosa discusión con un judío en el tren acerca de la veracidad de los evangelios apócrifos, permitió que el bolso fuera olvidado bajo el asiento y continuara viaje hacia Turín donde pasará de mano en mano por distintos comerciantes. De este modo, la lámpara Ruttermayer 1.011 comienza un vertiginoso periplo por distintos puntos de Europa.

En 1906 encontramos al artilugio iluminando una taberna nocturna en Ginebra, Suiza, muy frecuentada por entusiastas rusos. En 1907 es nuevamente robada y llevada de vuelta a Florencia para honrar el escritorio de un abogado italiano. Aquí, entre papeles, carpetas y humo de cigarrillos, pasa sin pena ni gloria varios años. Su potencia, a pesar del tiempo, se mantenía intacta. En 1910, el abogado se declara en quiebra, siendo confiscadas la mayoría de sus pertenencias, muchas de ellas arrumbándose en la bodega de uno de sus acreedores. Es en esta oscuridad sofocante que la lámpara Ruttermayer 1.011 queda abandonada a su suerte. Tras ser analizada por el olfato de una rata, en el verano de 1911, sufre una de sus más terribles heridas: es mordisqueada sin contemplación por una docena de roedores hambrientos que han visto en su elegancia de cisne un suplemento gratificante de la ausencia de alimentos en la bodega. No sólo ella sufre las consecuencias de la madre naturaleza, además caen en desgracia cientos de documentos, fotografías, chaquetas de cuero, pantalones de fina tela y una copia posiblemente original de la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios de Diderot, que pretendió reunir todo el saber de su época. En octubre de 1913 vuelve a ver la luz, cuando el otrora acreedor del abogado decide mudarse de Florencia a Riva a sólo kilómetros de la frontera con Suiza. Pero el destino no varió mucho para la lámpara Ruttermayer creada en 1902, pues al constatar su deterioro fue desechada por el dueño y vendida junto a otras baratijas a un anticuario suizo, que a su vez, reparó con talentosa prolijidad y regaló a su sobrina de iniciales G. W[3]. Por aquellos días, la muchacha había entablado amistad con un abogado judío praguense de treinta años, cuya enigmática personalidad la había cautivado hasta el punto de convertirse prácticamente en su compañera sempiterna durante la visita a Riva. Sin embargo, nada es para siempre. Antes de finalizar el mes, el abogado regresaba a Bohemia dejándole de recuerdo unas anotaciones de su puño y letra, parafraseando unos versos amorosos de Goethe. En retribución, G. W. le obsequiaba la lámpara Ruttermayer 1.011, cuya marca en forma de H u 88, era el único signo de sus más de diez años de viajes.

18 de noviembre.

Volveré a escribir, mientras tanto, ¡cuántas dudas he tenido sobre lo que escribo! En el fondo soy un ser incapaz e ignorante, que si no se hubiera visto obligado, sin el menor mérito de su parte, y sin advertir casi la obligación, a ir a la escuela, sólo podía agazaparse en una caseta de perro, y saltar hacia arriba cuando le ofrecieran de comer, y volver de un salto a su caseta inmediatamente después de tragarse la comida.

Dos perros corrían en direcciones opuestas y encontradas, en un patio violentamente iluminado por el sol.

Me atormenta el principio de una carta a la señorita Bl.

El abogado se ausentaba durante gran parte del día de su habitación. La lámpara Ruttermayer 1.011 había sido instalada sobre un sobrio escritorio de madera y de vez en cuando ingresaba una mujer a ordenar y airear la pieza. A veces se quedaba contemplando la lámpara; en otras ocasiones, la encendía y apagaba, una y otra vez, para luego detenerse en algún escrito del abogado o volver tras sus pasos para no retornar hasta el otro día y repetir la rutina. No obstante, el verdadero espectáculo lo constituía el abogado cuando hacía de las noches días, acompañado por sus cuadernos y la luz artificial. Algunas veces, quizás por cansancio, detenía su laboriosa muñeca, se deshacía de la pluma y recostaba su cabeza sobre el escritorio durante largos minutos, para luego levantarla con brusquedad, en señal que había encontrado lo que buscaba en sus pensamientos y así poder plasmarlo sobre el papel. Alrededor de las tres de la mañana religiosamente solía ponerse de pie, apagar el artilugio y acercarse a la ventana para contemplar la tenebrosa oscuridad de Praga.

La atmósfera del cuarto era una mezcla constante y paradójica de melancolía y entusiasmo. Cuando el abogado se anclaba al escritorio, sus ojos lucían de rebosante pasión y la energía que emanaba de sus cuadernos parecía iluminarlo todo, como si la lámpara Ruttermayer 1.011 fuera innecesaria y en plena negritud de la noche el escribiente disciplinado fuese capaz con la luz de su pensamiento de transcribir lo que le dictaba su genio. Pero cuando abandonaba su posición y comenzaba a girar sobre sí mismo o se detenía junto a la ventana o se recostaba durante algún momento, el aire se volvía pesado y el espacio se transformaba en un vacío nostálgico y fúnebre. La vida y por sobre todo la felicidad escribió en el reverso de una tarjeta de presentación- sólo es posible encadenado a la palabra.

En los inventarios de la empresa de Lámparas Ruttermayer, en las cuentas de los innumerables vendedores que la comerciaron y en los documentos legales de la expropiación al abogado florentino, la lámpara 1.011 sólo figuraba como una cifra, como una frase en un índice, como un número. El 12 de diciembre de 1913 es la primera vez que se da cuenta de su luminosidad y se habla de ella en términos diferentes. En esa fecha, el abogado bohemio escribe en lengua alemana:

Hace poco me he mirado atentamente en el espejo -aunque a la luz artificial y con la lámpara detrás, de modo que en realidad sólo el vello del borde de las orejas aparecía iluminado- y mi cara, aún después de un examen bastante riguroso, me ha parecido mejor de lo que suponía. Un rostro claro, cuidadosamente formado, de contorno casi hermoso. La negrura del pelo, las cejas y las órbitas de los ojos expresaban una especie de vida en medio de la pasiva masa restante. La mirada no es nada desolada (ni rastros de eso), pero tampoco es pueril, más bien increíblemente enérgica; aunque tal vez sólo fuera porque me observaba a mí mismo y quería asustarme.

Un pequeño paso hacia la posteridad. Un registro de tiempo. La representación de un artilugio cuya insignificancia material no disminuía la belleza de su función, aquélla que prefiguró Otto Von Ruttermayer en ese frío verano de 1899.

Cada noche, abogado y lámpara se unían en la complicidad de la escritura. La luz de uno y otro se fundían en la letra que iba dibujándose en las hojas amarillas. En más de una ocasión el amanecer avisaba que ya era hora de apagarla, pero el abogado -quizás por costumbre, quizás por no variar el estado de las cosas cuando escalaba a lo más alto de la inspiración- la mantenía encendida, hasta que la luz natural y la artificial se hacían indistinguibles en la pieza. Sólo los primeros sonidos que señalaban que los seres vivientes de la casa empezaban su día, permitían que el abogado se decidiera por el sueño. Un sueño que generalmente no sobrepasaba la hora, salvo los fines de semana en que sólo volvía a abrir los ojos alrededor del mediodía.

Una mañana, tras un sueño tranquilo, el abogado judío se levantó con alegre semblante. Tras observarse en el espejo -tal como aquel 12 de diciembre- se puso a hurguetear entre sus libros y hojear sus cuadernos, ordenados uno sobre otro en una repisa junto a la cama. Luego, con sus dedos peinó el cabello hacia atrás, aplastándolo con vigor. Se vistió, anudó su corbata y nuevamente se detuvo frente al espejo para tomar una pose solemne, tal como haría un hombre importante enfrentándose al lente de una cámara fotográfica. Emitió una carcajada y se instaló rápidamente en su escritorio para escribir en una hoja escogida al azar de un cuaderno, la letra K. Su mirada centelleaba y recorría cada contorno de la letra. Luego examinó su pluma con cuidado, como si se tratara de la pluma de un extraño; continuó por su muñeca, la manga de su camisa, regresó sobre el cuaderno y avanzó milímetro a milímetro hasta salir de los márgenes de la hoja. Continuó por las minúsculas grietas y dibujos naturales de la madera hasta posarse en la base de la lámpara, fijándose en la abolladura, ya oxidada, en forma de H. Por un buen rato se quedó como hipnotizado y no se le movía ni un ápice de la cara. De un momento a otro sus ojos reflejaron angustia y desconcierto. Con el paso de los minutos comenzó a temblar y su rostro figuraba el espanto. Dubitativo, giró levemente la lámpara para constatar que desde otra perspectiva la H parecía un número 88, anotándolo en su cuaderno abierto. Finalmente, debajo del 88 escrito en la hoja, anotó: HH. Antes de ponerse de pie -tocaban a la puerta- con la punta de una de sus llaves, modificó la abolladura de la base de la lámpara Ruttermayer 1.011, dejando una clara y hermosa letra K. Al abrir la puerta aquél día domingo, ingresaron sus tres hermanas -Elli, Valli y Ottla-, a quienes el abogado abrazó con efusividad, no pudiendo contener un terrible llanto. La sorpresa que sintieron las recién llegadas, no les permitió decidirse entre la risa o la tristeza, quedando estáticas frente al hombre que se derrumbaba a sus pies.

2 de agosto.

Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, en la Escuela de Natación.

El tiempo pasaba sin mayores contratiempos. Había estallado una guerra en Europa, sin embargo, todo continuaba en relativa calma. A excepción que por motivo del mismo conflicto bélico un cuñado del abogado fue enviado al frente, debiendo la hermana y sus niños mudarse nuevamente a la casa familiar. A causa de esto, el abogado tuvo que arrendar un piso donde vivir solo. Tenía 31 años y la lámpara se iba con él. En ocasiones se oían los desfiles transitar por la calle o los discursos del alcalde exaltando las virtudes del monarca austro húngaro, ante lo cual el abogado judío solía musitar: ¡Qué repugnancia!

Durante la segunda quincena de agosto ocurrió un evento inesperado. Una mañana golpearon a la puerta dos hombres desconocidos que sin hacer las presentaciones debidas comenzaron a interrogarlo. Lo querían saber todo: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, situación laboral e integrantes de la familia. El abogado, algo aturdido por la avalancha de preguntas se recostó sobre el sofá y cerró los ojos. ¿De qué se trata todo esto? ¿A qué maquinaria perversa representan sus credenciales? preguntó con tono enfático. Los dos hombres se miraron entre sí y asintieron al mismo tiempo. Uno de ellos respondió. Usted es un hombre adulto, señor abogado, ¿no cree que debiera estar defendiendo a su pueblo? ¿Mi pueblo? -inquirió retóricamente. La opinión de un pueblo generalmente no tiene mucha preponderancia a la hora de tomar las decisiones sobre sí mismo. No creo representar al pueblo al instante de decidir o no decidir desenfundar la espada. El pueblo sobrevive bajo el yugo de la ambición monárquica y no sobrevive por su propia convivencia. Pues sepa, usted -intervino uno de los hombres- que aquel monarca al que usted ofende, no es el monarca del pueblo, sino que el pueblo mismo. El abogado guardó unos segundos de silencio, reflexionando en los matices de la conversación. Pues bien -expresó con serenidad-, he de imaginar, entonces, que el monarca es el primero que está embarrado en las trincheras y es en quien recae la gran responsabilidad de su defensa, por no decir que es el primero en poner su pecho ante la agresión maligna de los enemigos del pueblo. Luego de emitir sus juicios, el abogado extrajo de un cajón junto a su cama un documento que acercó a los dos hombres que permanecían estupefactos ante la última contestación. Lo leyeron juntos, acercando sus cabezas hasta tocarse con los cabellos de uno y otro. ¡Ja! -expresó burlonamente uno-. Es un funcionario imprescindible. El otro musitó irónicamente: es un funcionario imprescindible, pero no un soldado imprescindible. ¡Bellaquerías! A través de este papel se salva de la justicia y de la guerra, señor abogaducho, pero no crea que su acción, no dudo que detrás de la aprobación de este documento existen oscuras influencias y actividades ilícitas, lo exenta de la culpabilidad, al menos no de una culpabilidad moral ante los miles de valientes que luchan para que usted pueda hoy estar cómodamente tirado sobre su sofá. No soy culpable -exclamó el abogado poniéndose de un salto de pie-. ¿Cómo podría ser culpable un ser humano ante una situación como ésta? Todos somos aquí hombres imprescindibles, tanto los unos como los otros. Es cierto -dijo uno de los hombres cuando ya se aprestaban a marchar- pero precisamente así es como suelen hablar los culpables. Luego ambos hicieron una reverencia y cerraron violentamente la puerta. Con el impacto, cayeron unos cuadernos de la repisa.

A partir de este tenso acontecimiento, el abogado retornó a la escritura nocturna con infinita dedicación. Inclusive, durante el día también se encerraba a escribir, probablemente por la extensión de un permiso en el trabajo con el único propósito de hundirse en la literatura. La lámpara Ruttermayer 1.011, con tanto uso, probablemente ya habría expirado su límite de caducidad natural, sin embargo continuaba emitiendo su luz amarillenta como si se tratara del primer día en Florencia. Pasaron los años, por lo demás, calcados uno de otro. Hubo un par de nuevos cambios de domicilio; de vez en cuando el abogado era visitado por una mujer con quien tenían extrañas situaciones eróticas que se acercaban más a la angustia que a la pasión; muy regularmente sufría de ataques de tos; pero la escritura seguía su camino inalterable. Para 1917, los cuadernos del abogado ya repletaban la repisa y otro grupo formaba una torre de unos 30 centímetros sobre el escritorio.

Para agosto del mismo año, el abogado vivía en dos habitaciones que había alquilado en una residencia señorial del siglo XVIII, el palacio Schönborn. No estaba bien de salud. Se le veía angustiado y pálido, y por las noches sufría de escalofríos. Le costaba escribir, su mano temblorosa apenas permitía registrar palabras legibles. Su mirada perdida en la oscuridad solía nublarse de lágrimas tras cada ataque de tos. El 4 de agosto, a duras penas pudo escribir: La «Literatura» constituye una violencia del lenguaje. Leyó en voz alta la línea, meditó un par de segundos y la tachó con la pluma. Volvió a intentarlo: La palabra «Literatura» representa el lenguaje en toda su violencia. Se puso de pie, apagó la lámpara Ruttermayer 1.011 y se recostó en el sofá, repitiendo en voz baja: La palabra «Literatura» representa el lenguaje en toda su violencia. De un segundo a otro, su respiración se tornó pesada y ruidosa, como si el tubo respiratorio se hubiese llenado de arena. Débilmente escupió un par de veces en el lavatorio, volvió a la silla y encendió la luz. La lámpara titilaba, lo cual fue remediado con un par de golpecitos con el dedo índice en el foco. Nuevamente tachó lo escrito y al inclinarse más sobre la mesa su pecho agudizaba un leve silbido. Tomó la pluma y la entintó. La palabra «Literatura» dicha como reproche constituye una abreviatura de lenguaje violenta -borró violenta- tan violenta que, tal vez desde el primer momento esa fue la intención, poco a poco ha llegado a implicar también una abreviatura de la memoria -tachó de la memoria- del pensamiento, que impide una perspectiva adecuada y desvía el reproche, haciéndolo caer muy lejos del objetivo -tachó objetivo- blanco. Luego de este último esfuerzo, le vino otro repentino ataque de tos, tan violento, que tuvo que afirmarse de los bordes del escritorio para no darse un golpe en la frente contra la lámpara que volvía a pestañear. Después de reponerse descubrió que su diario estaba bañado en saliva, que había creado minúsculos manchones con la tinta; observó restos de mucosidades sobre la madera e incluso en el foco de la Ruttermayer 1.011 donde había una mancha rojiza más grande que las anteriores. Se acercó lentamente -el último ataque lo había debilitado bastante- y examinó el vidrio. Era sangre. En el exterior, la luna de Praga refulgía tan potentemente que los antiguos pasadizos y construcciones plomizas de la ciudad daban un espectáculo tristemente sublime. Con la punta de la pluma fue marcando alrededor de la mancha de sangre, dejando un contorno negruzco, como si se tratara de una configuración abstracta de Wassily Kandinsky. Con el calor de la lámpara, esa primera evidencia de hemoptisis se fue evaporando hasta dejar un amorfo pincelazo color café oscurecido en sus bordes. El abogado, atrapado en esa señal de muerte ni siquiera ponía atención en el pestañeo que marcaba el final del artilugio, irónicamente coincidiendo con lo que entendió como el principio, el nacimiento de su derrota definitiva.

Apagándose, para ya nunca más volver a cumplir con los deseos de Otto Ruttermayer, la lámpara 1.011 creada en 1902, a la mañana siguiente fue tirada a la chimenea junto a otros escritos del abogado, quien ante la inminencia de la muerte no distinguió su propia carne de la tinta de la pluma[4].

22 de septiembre.

Nada.

* * *

Notas

[1] Probablemente, esto corresponda a una licencia de los traductores, pues en 1882 aún no existía conciencia clara del concepto semántico, que, como es sabido, recién en el siglo XX vino a concretarse en el léxico lingüístico.

[2] Durante el transcurso de la tarde, la señora Belletti había leído aquel episodio en el cual los monjes del convento ponían al centro a la pobre peregrina y, dando círculos alrededor de la desnuda humanidad, iban criticando y enjuiciando con obscenas depravaciones la belleza de Justine.

[3] La Historia no ha guardado datos más precisos de su identidad

[4] Cuenta Canetti en su libro sobre Kafka que el más grande escritor del siglo XX comprendió que los dados estaban tirados y que ya nada le separaba de la escritura el día en que por primera vez escupió sangre. Literatura + Enfermedad = Enfermedad. Roberto Bolaño.