Proyecto Patrimonio - 2021 | index | Leonardo Sanhueza | Autores |

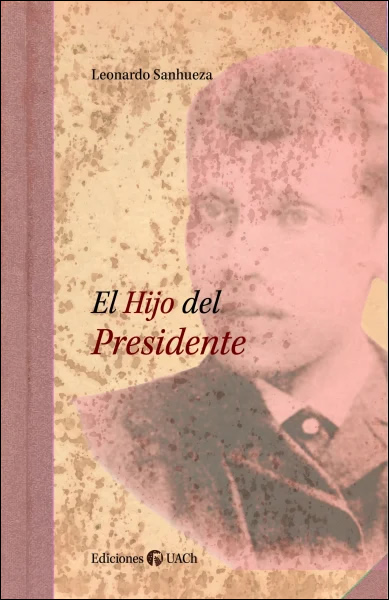

El Hijo del Presidente

(Extracto)

Por Leonardo Sanhueza

Publicado en

La Segunda miércoles 6 enero 2021

.. .. .. .. ..

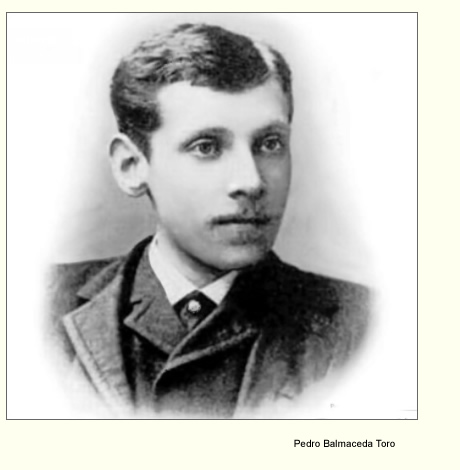

Según Rubén Darío, Pedro «vivió la vida de la luz y se apagó como una estrella». Eso lo escribió el poeta nicaragüense en una carta de condolencias al presidente José Manuel Balmaceda, fechada en San Salvador el 11 de diciembre de 1889. Curiosamente, poco antes, el 4 de noviembre, en Buenos Aires, el joven diplomático chileno Matías Errázuriz había recurrido también a una descripción lumínica y sideral para su obituario en la Revista Progreso: «Cruzó el mundo como un meteoro, dejando una ancha estela, como una dorada mariposa que al morir abandona al viento el oro de sus alas; de Pedro Balmaceda sólo nos queda el oro, ¡la luz!». En julio de ese año, además, entre las necrológicas locales de prensa y los discursos fúnebres, no habían faltado otras numerosas comparaciones por el estilo. Se habría podido echar mano a las fragilidades del reino vegetal, al designio de la brevedad heroica, a la microscópica perfección de los cristales de nieve condenados a morir con el deshielo, pero nadie estuvo dispuesto a evadir lo que parecía natural: proponer imágenes astronómicas de la luz efímera para representar la breve existencia de un chico promisorio. Al parecer, la muerte de Pedro no podía sino evocar ese único campo semántico, distante de la religión, de la historia y de la naturaleza más inmediata.

De sólo pensarla, su existencia debía devolver un destello en la noche negra y eterna.

* * *

Un paréntesis: los meteoros no son estrellas. Son material sobrante, saldos de roca o hielo que han vagado como oscuros parias por el Sistema Solar, a la deriva de ningún viento, hacia ningún lugar específico, hasta que de pronto se les cruza en el camino la atmósfera terrestre y en la caída comienzan a arder, a quemarse por el roce contra el cielo azul, sublimándose hasta producir su primera y última luz propia, que es la huella efímera de su destrucción. Incluso en las  raras veces en que son muy grandes, digamos de unas cuantas toneladas, pero no tan grandes como para ser considerados asteroides, su suerte sigue siendo una miseria y, en su irremisible ruina instantánea, de nada les sirve ser llamados «bólidos», en vez de «meteoros» o «estrellas fugaces», como tampoco haber producido en el firmamento, además de un resplandor formidable, un estruendo de bombazo atómico que aun al más indolente de los testigos le pondría los pelos de punta. Gigantes bólidos, medianos meteoros, diminutas estrellas fugaces, lo que se ve desde nuestro planeta no es más que un cadáver en el crematorio, polvo universal incandescente condenado a desintegrarse por completo en las alturas, salvo en algunos casos en que algún resto de piedra quemada alcanza a llegar a tierra firme, donde su nombre se degrada en «meteorito» —que aunque es un falso diminutivo igual suena más o menos irrespetuoso— y su cuerpo se integra para siempre a la secreta escoria sideral de los desiertos.

raras veces en que son muy grandes, digamos de unas cuantas toneladas, pero no tan grandes como para ser considerados asteroides, su suerte sigue siendo una miseria y, en su irremisible ruina instantánea, de nada les sirve ser llamados «bólidos», en vez de «meteoros» o «estrellas fugaces», como tampoco haber producido en el firmamento, además de un resplandor formidable, un estruendo de bombazo atómico que aun al más indolente de los testigos le pondría los pelos de punta. Gigantes bólidos, medianos meteoros, diminutas estrellas fugaces, lo que se ve desde nuestro planeta no es más que un cadáver en el crematorio, polvo universal incandescente condenado a desintegrarse por completo en las alturas, salvo en algunos casos en que algún resto de piedra quemada alcanza a llegar a tierra firme, donde su nombre se degrada en «meteorito» —que aunque es un falso diminutivo igual suena más o menos irrespetuoso— y su cuerpo se integra para siempre a la secreta escoria sideral de los desiertos.

Otro paréntesis: me acordé de Melancolía I, el famoso grabado de Durero, una de sus tres «estampas maestras». Como se sabe, es una obra muy enigmática, pero no lo es en el sentido actual de la palabra, que es una maraña más bien banal entre lo indescifrable y lo misterioso. Se trata más bien de un juego, un acertijo con pistas evidentes. Es una adivinanza exquisita, cuyo desafío no es hallar su solución, porque de hecho ésta ha sido revelada de manera explícita (no bien termina de preguntar «¿Qué es?» cuando ya ha respondido: «La melancolía»), sino ir descubriendo poco a poco el intrincado mapa de esa resolución, hasta verlo nítidamente, a cabalidad, aunque cualquiera que lo intente se verá muy pronto atrapado en un laberinto de símbolos.

El protagonista es un ángel de aspecto muy femenino, pero no tanto como para afirmar algo acerca de su sexo, y lleva puesta una corona de ramitas de acacio o de boj o de quién sabe qué. Por su expresión facial, uno podría pensar por igual que está aburrido, expectante o concentrado. No está triste, o al menos lo disimula. En su mano derecha empuña un gran compás, con el que se pincha el regazo, como si estuviera escribiendo algo en él. A sus pies hay un cepillo de carpintero, un machete serrado (tal vez un híbrido entre escofina y serrucho), una tenaza, clavos de tres o cuatro pulgadas, pedazos de madera, un perro flaco y una perfecta esfera que más que pelota de niño parece una figura abstracta que se ha colado de los sueños a la realidad como en un cuadro de Chirico. Detrás del ángel, arriba y a un lado, hay una campana, un reloj de arena, un putto, una balanza, un cuadrado mágico, una escalera de mano. Unas cuantas otras cosas completan el conjunto de pistas de ese complejo acertijo cuya respuesta se lee claramente más atrás, arriba y a la izquierda, en un cartel sostenido por un murciélago de alas abiertas y cola de genio recién escapado de una lámpara: «Melancolía I».

Pero lo que más me interesa de ese grabado en este relato es que, detrás de la respuesta, detrás del largo camino que lleva a la melancolía, hay otro enigma, que sí espera por su resolución, allá, en ese cielo iluminado y a la vez oscuro que está a las espaldas del murciélago portador del cartel, sobre el horizonte marino, donde un arcoíris esperanzador enmarca el paso inmóvil de un meteoro gigante, un estruendoso bólido, o quizás simplemente una representación simbólica, muy exagerada por la ignorancia o el asombro, de un lejano cometa, de su cola de hielo, de su fulgurante silencio.

* * *

No hay más paréntesis, volvamos a tierra. Ahí está Pedro, Pedro Alberto José Balmaceda Toro, despedido por sus contemporáneos: un aerolito que raya la noche con su delicado esplendor y luego se apaga, apenas entrevisto en su trayecto nocturno. Esa imagen, tan lírica y literaria, es precisa pero incompleta. El hecho de que haya sido hijo del presidente Balmaceda abre un ducto en que lo efímero se transfigura en otros significados. Su breve destello no fue un mero fulgor para la antología de las promesas pasmadas o las personalidades potenciales, sino que además transgredió fugazmente, acaso para demostrarla en su ramal más trágico, la norma de que los hijos de los presidentes no brillan, y al parecer no pueden brillar, ni en Chile ni en ningún país. Hagan lo que hagan, siempre resultan más bien apagadizos, por la razón que sea. Uno esperaría que el enorme caudal de símbolos y privilegios que supone una familia presidencial tuviera sobre ellos un efecto en el mismo sentido, arrastrándolos por inercia hacia la grandeza, como ha ocurrido en algunas dinastías de emperadores o tiranos, o por lo menos que lo tuviera de manera esporádica, uno de cada tres, uno de cada ocho. Pero no. Si me remito a Chile, en el mejor de los casos pueden incluso llegar a terciarse la banda tricolor, como lo hicieron sus padres, y por ello alcanzar a sentir, en el costado izquierdo, sobre la cadera, ese peso ultragravitacional que dicen que tiene la piocha de O'Higgins, pero aun así no logran pegar el salto, sublimar esa dignidad; muy por el contrario, siempre dejan la impresión de que han tropezado a su pesar con un destino manifiesto, o que éste les ha caído encima como un piano, o que todo no ha sido sino el fruto de un malentendido; parecen sentirse incómodos, dislocados de su ser íntimo, apartados de su lugar ameno por la fuerza de la circunstancias: tal vez preferirían estar jugando ajedrez, tomar un helado con sus nietos, huir de La Moneda hacia el anonimato.

Los dos casos más recientes de presidentes-hijos-de-presidentes dan buenas caricaturas de lo que digo. El primero es Jorge Alessandri Rodríguez, que aun en su calidad de primer mandatario no sólo fue llamado modestamente el Paleta —mote que resuena, hoy como ayer, demasiado familiar y poco menos que peyorativo al aplicársele a alguien cuyo padre entró en la gran historia bajo el rugiente apodo de León de Tarapacá—, sino que además dejó como todo recuerdo popular de su mandato el haber hecho siempre a pie el camino entre su sobrio departamento en la calle Phillips y La Moneda, llevando así la virtud política de la austeridad a una especie de camuflaje urbano. El otro caso es el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que fue más dramático, situado en los bordes de la parodia: del padre, Eduardo Frei Montalva, se podría organizar dos, seis, veinte simposios de varios días o incluso semanas para ponderar en algo su relevancia como figura histórica, sus complejidades, sus claroscuros, mientras que para hacerse una idea del hijo no haría falta mucho más que recordar que el destacado poeta, jurista y diplomático Armando Uribe Arce lo calificó en su momento como el presidente más tonto de que se tenga memoria en la historia de Chile, consideración que hasta la fecha en que escribo estas líneas no ha encontrado ni buenos ni malos detractores.

Los demás especímenes de aquella singular condición no fueron tan espectaculares como esos dos en su opacidad, pero algo de mérito hicieron en su falta de sentido heroico para asumir como cabezas de la república. ¿Qué recuerdo dejó Pedro Montt, aparte de la deplorable matanza de la Escuela Santa María de Iquique? ¿Y qué tipo de nebulosa se le vendría a la cabeza a un escolar chileno —e incluso a un estudiante de pregrado— si le preguntaran por el gobierno de Federico Errázuriz Echaurren? Acaso el más encumbrado hacia la gloria es An+ibal Pinto, pero ¿qué se recuerda de su gobierno? Ni más ni menos que la más ambiciosa y sangrienta expansión territorial chilena de todos los tiempos, puesta al servicio de magnates locales y capitales extranjeros, principalmente a través de la Guerra del Pacífico y la fase final de la ocupación militar de la Araucanía. Así, a bayoneta calada, cañonazos y destripamientos, las puertas de la historia se abren con cierta facilidad.

Por supuesto, desde algún punto de vista (desde el sicoanálisis, por ejemplo) puede resultar muy razonable que la cuna presidencial no haya dado grandes políticos, héroes admirables, genios públicos del delirio de grandeza o tan sólo formidables extravagantes del poder. Es un modelo paterno en extremo incómodo para la vocación política, no tanto por las virtudes cívicas, intelectuales y morales que pueda representar (al menos simbólicamente) como por las instituciones e ideas colectivas que encarna: patria, república, democracia, todo bajo un velo de masculinidad característica. La idea de «matar al padre» incluye así un aspecto iconoclasta que, de no mediar una coyuntura revolucionaria de grandes magnitudes, la haría incompatible con la vocación política. La rebeldía contra el padre —o peor, su humillación— implicaría una voluntad herética, casi una declaración apóstata, de la que el hijo, si está encarrilado en la tradición republicana, no puede sino abominar. En parte, ser hijo de presidente es ser hijo de estatua.

Aun así, todavía quedaría por esclarecer por qué esa cuna máxima tampoco ha dado grandes científicos, grandes músicos, grandes filósofos. La lista es todo lo larga que se quiera: pintores, poetas, médicos, arquitectos, acróbatas, humoristas, magos, payasos... Y ni hablar de grandes bandidos o bellezas cinematográficas o aventureros de fábula. Nada que descuelle. De la cuna presidencial sale cualquier cosa, salvo estrellas inapagables. Desde luego, eso no es un defecto ni una virtud; sólo es lo que es, un signo propio de esa prole, y como tal puede serlo de la más sobria y admirable inteligencia o de la más supina incapacidad. Lo cierto es que los hijos de Su Excelencia, sin que importe demasiado que sean sensatos o tontos, parecen nacer asignados a una medianía desangelada. Para unos esa condición será un grato refugio en la tormenta, para otros un muro al que darle de cabezazos, pero todos viven ahí, en ese gris indiferenciado de la poca monta.

Pedro, decía, pudo haber sido una excepción profunda a esa regla. De hecho, había comenzado a serlo, con toda propiedad, asomando promisoriamente la nariz desde su recordada chambre de bonne palaciega hacia el firmamento de la república. Pero el designio de los hijos presidenciales, a pesar de que todavía era un fenómeno muy nuevo (sin contar provisionales, interinos y delegados, íbamos recién en el décimo presidente), se había vuelto ya tan sólido que su excepción, de un modo quizá demasiado cruel y quizá también demasiado predecible, no podía sino ser una antiexcepción: un caso extraordinario pero trunco, nomás una trizadura, como un plan perfecto pero abortado por razones de fuerza mayor, que para redondear con humor negrísimo el cuadrado de su consistencia fue disuelto en el aire por una fatalidad de tintes tragicómicos, de un momento a otro, en los primeros días del invierno de 1889, dos meses después de que Pedro cumpliera veintiún años, cuando ya nadie en Chile y muy pocos en Latinoamérica podían disputarle el atributo de máximo adelantado, a no ser que ocurriera lo que ocurrió: que dejara, súbitamente, de respirar.

____________________________________________

Leonardo Sanhueza Fritis (Temuco, 1974) es un narrador y poeta chileno. Estudió geología y paralelamente, lenguas clásicas. Su obra ha merecido diversos galardones, entre los que destaca el Premio Pablo Neruda (2012). Es columnista del diario Las Últimas Noticias.