La máscara y sus relevos

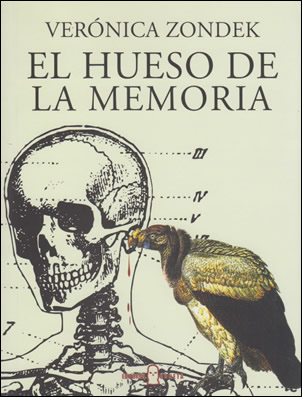

Sobre “El Hueso de la Memoria”, de Verónica Zondek (Editorial Cuneta, Santiago 2011)

Por Leonardo Videla

(texto de la presentación del libro, leído en Librería Donceles, Valdivia, el 10 de Agosto de 2012)

.. .. .. .. .. . ..

Presumo que hay dos maneras más o menos sagaces de hablar bajo un Estado de Opresión. La primera, que tanta diatriba se ganara a finales de los 80 y principios de los 90 en la querella contra el neo-barroco, corresponde a una estrategia de encubrimiento de discursos bajo sucesivas capas de retórica, a la acción de hacer proliferar los significantes fuera del límite de estabilidad de los sentidos unívocos. Esta estrategia, que en último término corresponde a una metodología para hacer sobrevivir las diferencias, podría contar entre sus antecedentes el trovar clus provenzal, y se reactualizaría en el siglo XX con el llamado que en plena Ocupación hiciera Louis Aragon a no olvidar las lecciones de “el poeta de Riberac”. El poeta de Riberac es, por supuesto, Arnaut Daniel, y su prescripción ejemplar se resumiría en hacer una poesía que el Enemigo sea incapaz de entender. Aunque válida en su momento, esta estrategia rápidamente halla su límite en el punto exacto en que el mentado Enemigo parece diluirse en el horizonte histórico. Es allí donde los resultados de esta estrategia comienzan a perder su transitividad metafórica y se vuelven Máscaras, Cáscaras de Sentido, Coa Culterano, Nazi a su vez.

La segunda estrategia (y siempre hablando en términos paradigmáticos) mantiene una relación especular con la anterior, y se basa en la utilización, por parte del hablante, de los mismos mecanismos discursivos construidos por la Opresión. Aunque veo que hablar de utilización no es lo más justo. Digamos más bien: exposicíón textual, es decir, exposición sobre el texto, de los aparatos que el Enemigo, el Ocupante, utiliza para mantener el cetro. “La Bandera de Chile”, de Elvira Hernández, sería un buen ejemplo doméstico de esta estrategia. Sin tener un punto de sarcasmo, el calco verbatim que la hablante de ese poema hace de los retazos de relatos ligados a la iconografía nacional, genera, mediante su misma presentación y presentización, un descalce, una extrañeza que hace emerger la duda sobre su propia legitimidad, que es la semilla por excelencia de la Revuelta. Sin embargo, y a poco andar, también esta estrategia halla su límite cuando las poéticas que las implementan, enquistadas en su perdurabilidad, se tornan amnésicas y terminan, a su vez, perdiendo sus lineamientos, integrándose como otros tantos estatutos al paisaje discursivo modelado por el poder.

Presumo que el problema común a las estrategias que, a grosso modo y como variantes extremas, he delineado más arriba, tiene que ver con la presunción errada de que el Enemigo, después de un rato, desaparece. Y presumo también que “El Hueso de la Memoria”, en una actitud realista y por lo tanto trágica, nos dice que, por el contrario, el Enemigo nunca desaparece, o bien que la memoria indica que todo, siempre, se ha reducido a un cambio de cuerpo, que la Máscara es perdurable, que no importando si cubre a Dictadorzuelo a YHVH o Macho, la Máscara sigue siendo el verdadero enemigo.

Y aquí se presenta un problema para neoplatónicos: ¿cómo hablar sin llevar, a su vez, una Máscara? ¿Qué se puede decir sin llevar una encima? El libro de Verónica no le hurta el cuerpo a este dilema. Reconociendo que ante esta duda no se está “ni aquí / ni allá”, que la posición más honesta es el “paréntesis”, la hablante parte reconociendo que, para cantar, la intención de no encarnar nada debe ser defraudada. “La intención se desmiga”, nos recuerda el poema, y es en ese momento que se “funda la palabra”, ese “balance sin fin en la sutura del signo”. La admonición, sin embargo, no se hace esperar: en la boca hay un espía, al hablar delatamos el violento deseo de instalación, y esto es inevitable, nos recuerda el poema como una advertencia y una excusa. Aparecer y desaparecer, entonces, encarnarse y descarnarse, la ola y su resaca respectiva: he aquí la díada a la que apuesta el poema esperando que permita la respiración y la escritura, las máyusculas y sus sombras proyectadas sobre los amplios interlineados.

Tenemos, al fin, una hablante. Aunque todavía está en los huesos, recién salida del mar de la indeterminación, náufraga en la playa del discurso. Queda por preguntarse qué carne vestira. O lo que es lo mismo: qué cosa encarnará. La solución que comienza a bosquejarse ya desde la segunda parte del poema, seguramente no será de agrado de las Estudiosas del Género. “Vuelvo / atrapada en espuma / espumas de tiempo”, nos dice Afrodita Anadiomena, y haciendo los roles de Urania o Pandemia, se enrola al “EJERCITO DE VIRGENES” o se transforma en un “EJERCITO DE PUTAS”. Paralelamente, y como era de esperar dentro de este paréntesis, el habla se bifurca: “venenosa, mi lengua se parte otra vez”, y aquí sí que las Estudiosas del Género, al recordar la lengua víbora de sus clásicas, hallarán en qué refocilarse.

Cuidado, sin embargo. Recordemos que, nacida de las bolas de un dios, esta encarnación es una máscara forjada por Machos, y en tal sentido representa en sí misma al Enemigo. Y, además, si mal no recuerdo, en el teatro ático sólo los hombres eran permitidos sobre el proscenio, de manera que incluso las Medeas eran representadas por machos travestidos con la “prostarneda” (o sea, implantes mamarios mecánicos), y la “progastreda” (o sea, falsos embarazos mecánicos), y, por supuesto, con Máscaras. La mujer como careta, entonces, y peor: la mujer como careta hecha por hombres para ser usada por hombres exclusivamente. Y sucede que cuando la máscara es aplicada sobre un cuerpo de mujer, pierde su función arquetípica y sólo le sobrevive la función veladora: sin poder simular nada, termina disimulando todo: crímenes y violaciones. Rápidamente YHVH suplanta a la acalorada Ashteroth, y a pesar de revolcarse contra su sombra que “nos planta sin pena en el miedo / en el hambre / en el frío / fuera del conocimiento / sin opuestos / sin proceso”, transforma el escupo de ella en pura palabra, en la sutura sin fin de la que se nos hablaba y que busca a tientas hilvanar sus referentes, errando el punto a cada instante, enhebrando fantasmas de ciudad y fantasmas de amantes.

En carne viva, entonces, las cosas no andan bien del todo. Encarnarse (ya lo dijimos al principio) era asemejarse al Opresor: la palabra es violenta en todas sus variantes. Pero ya hacia el final del libro, y muy paradójicamente, aparecen los hijos, “cada uno en su máscara propia”. La carne ajena ronda al hueso, o bien el hueso se imanta con el amor hacia los retoños. Al hacerlo, la hablante se enmascara con una máscara mayor, propiedad de otros, la máscara de madre. Y a pesar del esfuerzo de los Dictadorzuelos, de los Adolfs, de los Augustos, a pesar de que la carne del “arlequin de palabras hueras” aparece “en otro una y otra vez”, encegueciendo “la libertad con fuego” mientras su discurso “viste de indispensable/ cara a cara” a su relevo —a pesar de los innumerables ávatar de la Máscara, a pesar de los amantes y los dioses y a pesar de sí misma, la poeta apuesta a “PARIR MIL CARNES QUE DEAMBULEN EL VALLE”. Cabe hacer notar aquí que, no obstante las enormes distancias que separan sus poéticas, esta promesa de nueva encarnación no es muy distinta a la apuesta que, por ejemplo, enuncia una obra como la de Heddy Navarro, salvo, quizás, por una importante diferencia: el gusano. También Anguita pensaba en el gusano y no podía sino pensar en él cuando hablaba de su Venus Putrescente, porque también allí la única manera de romper el ciclo de encarnaciones era apostar a la función rectificadora e igualitaria del gusano. “El rey que tomó la ciudad / y con ella hizo una argamasa de sangre, / dejó el horror, dejó el escarnio; / las vírgenes violadas están vivas, las viudas maldicen. / El rey murió. Un muerto es el culpable. / A un muerto, a un muerto se debe este mundo.”

A un muerto, ya lo decíamos al principio, que siempre vuelve. Digámosolo ahora de manera un poco distinta, atendiendo esta vez a la bibliografía: la primera edición de este libro es de 1988, poco anterior al fin de la dictadura. O más bien: poco anterior al fin de aquella dictadura. Otro Ocupante ha venido a reemplazarlo, y esto es algo que “El Hueso de la Memoria” ya nos anunciaba aquel año: hay infinitos relevos para la Máscara. Ahora, con 25 años de retardo, podemos al fin verficar con pasmo que hay otros que la ocupan, que gatopardamente han hecho que todo cambie para que todo, por supuesto, siga igual.