Literatura, género y sexualidad

Claudia Pardo Garvizu

15 de septiembre de 2010

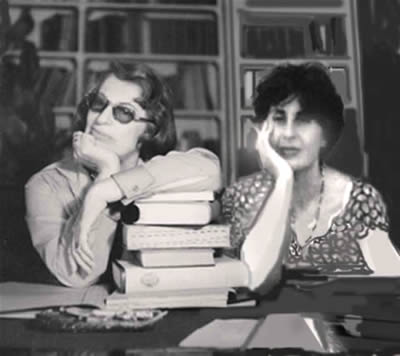

Silvina Ocampo y Marina Arrate: La escritura de la búsqueda y de la transgresión

El presente trabajo rescata la obra de dos autoras latinoamericanas importantes, cada una en su momento ha aportado con una particular propuesta de escritura, recorriendo por temas y preocupaciones, a veces, similares y otras, disímiles. No cabe duda que Silvina Ocampo ha sido una pieza fundamental para la literatura latinoamericana “oscura” y perversa. Por su parte, Marina Arrate se ha constituido como una de las poetas más importantes en Chile y hoy en día su trabajo poético, así como sus influencias, se hacen visibles en el análisis literario. ¿Cómo articular estas dos escrituras tan distintas y tan cercanas al mismo tiempo? Quizás convendría comenzar planteando algunos ejes temáticos comunes en las dos escrituras, analizar las diferencias y la elaboración las mismas. Existen tres temas amplísimos que atraviesan tanto la obra de Ocampo como la de Arrate. En primer lugar está el mal, en segundo lugar está la abyección de los personajes y finalmente el tratamiento de lo “femenino” en ambas escrituras. El primer rasgo es el mal que caracteriza al nudo de los cuentos de Ocampo y a lo que se intuye desconocido en la poesía de Arrate. La abyección tiene que ver con los personajes ambiguos de los cuentos, y del juego macabro que pueden llegar a armar, además de una voz poética en constante tensión entre un adentro y un afuera, entre el uno y el otro Yo. A todo esto subyace lo “femenino” como un gesto de impostura en los dos casos, la ruptura con lo establecido y el oscurecimiento del conocimiento. De tal manera que con el análisis de estos tres ejes se pretende dar una visión global y articuladora entre dos escrituras distintas unidas en una lectura comparada.

El mal

El mal entendido como sufrimiento o causante de sufrimiento tiene sus matices si lo reflexionamos desde el plano ético. Propiamente si lo comprendemos como eso que se opone al poder divino omnipotente de un solo Dios que está del lado de la razón. No obstante, se sabe que el mal es parte de la naturaleza humana y, así como el bien, ésta problematiza la existencia del ser humano en la tierra, en su sociedad. El mal sería una especie de lugar vedado y reprimido por las leyes morales, institucionales y familiares. Bataille en La literatura y el mal, al hablar de Emily Brontë, dice: “Esta rebelión es la del Mal contra el Bien. Formalmente es contraria a la razón.” (Bataille: 37)

¿Cómo se da el mal en la literatura?, precisamente como la construcción de un lugar alternativo donde el juego retórico puede dar otros giros y proponer otras maneras de leer el mundo. La palabra polisémica de la literatura dota de significaciones múltiples al mal y legitimiza esa naturaleza en el individuo, por tal motivo, el lector puede dar la razón y hasta justificar las acciones del asesino, del perverso, del caníbal, del pecador, del otro. Con esto no se pretende generalizar los gestos del malvado, simplemente que, en este caso, la reflexión gira en torno al individuo que causa repulsión y fascinación al mismo tiempo.

En la escritura de Silvina Ocampo encontramos varios tipos de personajes perversos y narradores voyeristas que nos relatan situaciones extrañas con una naturalidad perturbadora. Es la cuestión del cuento “El retrato mal hecho”, donde se problematiza la noción de la maternidad, a partir de la figura de una madre “desnaturalizada” que rechaza su condición y desplaza intuitivamente su frustración a la verdadera madre de los niños, la empleada. Eponina, la madre: “Detestaba los chicos, había detestado a sus hijos uno por uno a medida que iban naciendo, como ladrones de su adolescencia que nadie lleva presos, a no ser los brazos que los hacen dormir.” (Ocampo: 32). Los hijos se definen como una especie de vampiros que succionan la vitalidad de la madre, acercándola no sólo a la frustración, sino también a la muerte. “(…) Y así, a fuerza de vivir en postura de retrato mal hecho, la impaciencia de Eponina se volvió paciente y comprimida, e idéntica a las rosas de papel que crecen debajo de los fanales.” (Ocampo: 32). El odio de la madre la vuelve frágil, hasta este momento ella está derrotada, el giro se da en el momento en que la madre perfecta, o sea, la empleada Ana transgrede su papel y asesina al hijo. Este acto salvaje, está condenado por el entorno, pero no por la madre, quien a través de esa acción se redime.

Marina Arrate nos propone otro tipo de atentado, el atentado contra el uno, la celebración de la violencia en la figura de los animales en lucha, de los amantes en lucha y del uno contra sí mismo. Este es el caso del poema “Los grandes animales”, donde se reconstruye una pelea a muerte y sangrienta.

Aquí, musita él,

entierra su cuchilla,

y el costado sangra y surte.

Aquí, dice ella,

ataca y fulmina,

y el pecho regurgita y mana.

Aquí la garra entierra

y revuelve, Aquí ven

y deposita tu furia. (Arrate: 42)

La violencia es intensa y termina con el goce de la voz poética, el dolor causa placer porque se afinca en la falta lacerante. Aquella que legitima la acción, porque finalmente es a través del dolor que el cuerpo se sabe vivo y latente. El mal reside en ese sentido común a todo cuerpo lastimado o corrompido, también el deseo de provocar el dolor en el otro, la victoria frente a otro cuerpo o sensibilidad y, al mismo tiempo, la derrota gozosa de saberse herido a muerte, porque sólo se puede sentir la muerte estando vivo.

Lleno de sangre el hocico y la mirada

Y entero el cuerpo destrizado

De la presa con su entraña

Regurgitando y expirando

Expirando y regurgitando

Para que ella muriera

Y con ella murieran

Los cantos de amor y muerte. (Arrate: 45)

De este modo, el tiempo se agota y sólo queda el descanso del cuerpo después de la extrema intensidad del acto violento, la muerte es la consecuencia prematura del goce llevado al extremo. En la voz poética queda la satisfacción del vencido amarrado a la experiencia de la muerte.

La abyección

Según Kristeva, dentro de la abyección existe una violenta y oscura rebelión del ser contra aquello que lo amenaza; reacción proveniente de un adentro o afuera exorbitante que está arrojado al lado de lo posible y lo tolerable pero que, de todas maneras, sigue siendo inasimilable (Kristeva, 2000: 7). En el Yo hay una inquietud y una fascinación que son reprimidas; sin embargo, este espasmo que surge irremediablemente en algún momento es atraído hacia otra parte tan tentadora como condenada: la abyección (Kristeva, 2000: 7). De esta manera, el ser está entre un polo de atracción y repulsión que lo arrastra fuera de sí. Lo abyecto tiene la capacidad de oponerse al Yo, de dividirlo; pero lo abyecto como objeto caído es radicalmente un excluido y atrae al ser hacia donde el sentido se desploma, desafiando al amo: al súper Yo, “Constructor infatigable, el arrojado es un extraviado” (1) (Kristeva, 2000:16). Es así que la abyección muestra lo frágil de la ley, de la religión, etc. porque demuestra su vulnerabilidad al momento de cuestionarlos, éste es el sitio preciso en que el Loco comienza a gestar su venganza y su libertad. Así, éste se convierte en un mecanismo liberador pero, a la vez, traidor, perverso, mentiroso.

(...). La abyección es inmoral, tenebrosa, amiga de rodeos, turbia: un terror que disimula, un odio que sonríe, una pasión por un cuerpo cuando lo comercia en lugar de abrazarlo, un deudor que estafa, un amigo que nos clava un puñal por la espalda ... (Kristeva, 1980: 11)

Por otra parte, el Yo se pregunta ¿dónde estoy? (Kristeva, 2000: 16), porque el espacio que le preocupa a este excluido es esencialmente divisible y catastrófico, no es homogéneo ni totalizable. Es así que el ser abyecto comienza a errar sin un rumbo fijo. Finalmente, Kristeva dice que lo abyecto confronta al hombre con lo animal, mientras que la cultura separa al hombre de lo animal (Kristeva, 2000: 21). Por eso la abyección está cerca de lo salvaje, es rechazada y penada en una sociedad con normas y reglas. No obstante, la abyección es un elemento fundamental en la formación del ser, ésta es una precondición del narcisismo; la imagen en la que me reconozco se basa en la abyección, la misma que está vigilada por la represión. “Lo abyecto quiebra el muro de la represión y sus juicios. (…) Es una alquimia que transforma la pulsión de muerte a arranque de vida, de nueva significancia” (Kristeva, 1980: 24 - 25). En este sentido, lo abyecto está relacionado con lo perverso porque no asume ni niega la ley o la interdicción, sino que la corrompe. De esta manera, la escritura puede producirse desde el desgarramiento.

La eterna tensión entre un polo y otro se libera en un momento dado, así surge el ser abyecto que nos revela varios sentidos. Ya se dijo que Arrate explora el campo de violencia en el cuerpo, una violencia que implica goce, pero al mismo tiempo otro tipo de conocimiento. En el poema “Tatuaje” la herida es la marca de la memoria, pero también de la transgresión.

por medio de cortes profundos

las cicatrices

por medio de heridas

amorosa y artificialmente abiertas

los queloides

por medio de trasplantes,

de piel de antílope y jaguar

las nuestras (Arrate: 10)

Aquí se devela la herida y, al mismo tiempo, la metamorfosis artificial del implante de pieles. La posibilidad y la necesidad de ser otro, el otro cuerpo que goza en “los cortes profundos”, surge el otro Yo. Posteriormente la voz poética penetra en el ritual, el mismo que permite el viaje por otros cuerpos y otros tiempos. El tiempo del ritual es el tiempo mítico donde no existe un principio y fin establecidos, la transgresión se ha producido revelándonos un cuerpo múltiple que adquiere la experiencia por medio de la mutilación y el desgarramiento del cuerpo único.

Ocampo construye la abyección de manera distinta, en el cuento “La furia”, Lavinia, personaje principal, hace el papel de la mujer manipuladora que conduce a su amante a cometer un crimen atroz, otra vez, el asesinato de un niño. El personaje de Lavinia es elocuente para mostrar en principio una etapa de encubrimiento, es decir, la máscara de una mujer que aunque se presiente que es maliciosa, se intuye confiable y se la presupone incapaz de cometer crímenes o manipular. Luego, se la revela malvada pero encantadora, en este momento se la presenta ambigua, no existe nada definitivo alrededor suyo. Finalmente es la mujer que induce al narrador a cometer el crimen, y todos nos damos cuenta que cada paso estaba calculado para lograr este cometido. La traición contra uno mismo y con el otro es el problema que se pone en discusión. Los escrúpulos y los límites quedan a un lado o, mejor dicho, son utilizados por la manipuladora. El niño es la víctima, pero simultáneamente su muerte es genuinamente deseada y justamente perpetrada. ¿Cómo comprender el papel del niño?, precisamente como ese objeto que ayuda o justifica la perversidad de Lavinia. En este sentido, el mal actúa entre dos planos, la perversidad de Lavinia y la inocencia del niño.

Bataille nos expone en La literatura y el mal que la infancia es volver a la esencia como seres humanos, por eso la literatura busca es sus diversas formas encontrar la libertad a través de actitudes naturales que generalmente son evidentes en la infancia. Ejercer la voluntad fuera de cualquier sistema de regulación humana es volver a ser individuo, a lo íntimo. Esa actitud también implica en su forma más extrema llegar a lo salvaje como el alejamiento de la razón, la gratuidad del lenguaje. Se puede decir que el ejercicio de la voluntad es el ejercicio del deseo, esta realización del deseo se da en la medida en que el sujeto tenga la capacidad de liberación.

El recrear la infancia y comenzar a hacer la libertad implica ejercer el deseo, esto por medio del error, lo que implica saber que podemos intentar y no siempre acertar, aún hacer sabiendo que vamos a errar solamente por el placer de hacer lo que se desea. Otro de los elementos que nos permiten actuar es el dar preferencia al instante, es decir, dar primacía al deseo actual y realizarlo. La insatisfacción es otro elemento que permite la ruptura entre el mundo que es y el mundo que se desea, la insatisfacción permite tomar una actitud rebelde ante lo establecido y permite volver a ejercer la voluntad como individuo, romper con la colectividad para retornar a la esencia. Finalmente está el erotismo como un deseo natural que no implica ninguna culpa, un deseo de muerte en el otro, la negación del individuo en pro de la vida, el donar para la prolongación. Es así que se puede decir que el “mal” constituye esa actitud de placer al romper con parámetros colectivos, en fin, el placer de desear y cumplir con la voluntad.

En este sentido vemos que el deseo de Lavinia se desplaza a la figura del niño, que con su “inocencia” hace caso omiso de las reglas y las peticiones de los adultos. Este acto provoca su asesinato, no olvidemos que el narrador está tan irritado por la actitud del niño que procede a matarlo para que se detenga. Lavinia desea su liberación y sabe que sólo la logrará haciendo desaparecer al niño que, de alguna manera, encarna ese deseo. Ella lleva al límite la situación y termina liberándose. El costo lo paga el hombre reprimido que por primera vez en su vida transgrede la norma cometiendo el asesinato tan deseado.

Ensayo de definición de lo femenino en la escritura de Ocampo y Arrate

Después de todo lo expuesto son varios los elementos que surgen como objeto de análisis. En primera instancia ¿cómo se podría definir lo femenino en estas escrituras? Nos arriesgaremos a decir que esto se da como un gesto, es decir, lo femenino se construye como un gesto particular en la escritura que tiene que ver con la inversión de los “prototipos de mujer”. El personaje femenino y la voz poética femenina se construyen ambiguos y en una permanente tensión. Los ejemplos utilizados en este trabajo nos han revelado el lugar de la falta, el vacío que se yergue como el centro de una búsqueda por la transformación y el disfraz en la escritura. Es a partir de ello que hablamos de personajes femeninos ambiguos que acaban destruyendo a la razón y la hegemonía de un discurso único.

En este sentido, Julia Kristeva en Historias de Amor plantea el concepto de vacío como ese Yo que tiene la necesidad de proyectarse, ya sea para glorificarse o para destruirse en un Otro, el cual es idealizado, es también algo que es y al mismo tiempo no es propio (Kristeva, 2006: 5 - 6). El narcisismo actúa como pantalla de un vacío, el cual está en una constante búsqueda de sí mismo, de lo perfecto, esa búsqueda constituye también un autoerotismo, el amarse en el ideal (Kristeva, 2006: 17 - 18). Ésta es una mirada del interior, la soledad. El vacío, entonces, constituye un espacio de sustitución donde el sujeto se idealiza e idealiza al Otro, el sujeto a ser amado. El vacío se trastorna en la incertidumbre del objeto deseado, pero también como un lugar donde se detecta una crisis de identidad y se hacen evidentes las distintas carencias de la “realidad”. A la vez, este no ser permite la renovación constante del individuo en la búsqueda de su ideal, así él está sujeto a los cambios del deseo y de los modelos de representación de su otredad.

El vacío del que hablamos, entonces, nos permite analizar las distintas máscaras que se construyen los personajes femeninos y la voz poética femenina. Es por medio de este vacío que se idealiza y se construyen personajes ficticios que liberan a las propias voces femeninas de las obras. Tanto la voz poética que se deleita con la violencia como los personajes femeninos perversos que reniegan del papel de la madre o de la amante bella y perfecta.

Es interesante ver cómo se multiplican los Yos, Arrate permanentemente atenta contra la univocidad de la voz poética y, por otra parte, Ocampo libera a sus personajes de un discurso hegemónico y único. De este modo, las obras proponen voces problemáticas que se baten siempre entre dos polos opuestos. Lo interesante es que las voces nunca se definen, porque tienen la capacidad de transformarse, moverse y conflictuarse también. La muerte, lo desconocido, el terror, la violencia, el dolor son características de una escritura ambivalente que busca liberarse y provocar el cuestionamiento de lo establecido, de lo verdadero, de lo genuino, de la razón, de lo único.

* * *

Bibliografía

- Arrate, Marina. Tatuaje. Ediciones del mirador.

- Bataille, George. La literatura y el mal. Ed: Taurus. Traducción, Lourdes Munárriz. Madrid, 1971.

- Kristeva, Julia. Al comienzo era el amor. Trad. Graciela Klein. Ed. Gedisa. Barcelona, (1985) 1996.

- Kristeva, Julia. Historias de Amor. Trad. Araceli Ramos Martín. Ed. Siglo XXI. México, (1987) 2006.

- Kristeva, Julia. “Sobre la abyección”. Poderes de la perversión. Trad. Nicolás Rosa y Viviana Ackerman. Ed. Siglo XXI. México, (1988) 2000.

- Ocampo, Silvina. Cuentos completos I. Emecé Editores. Buenos Aires, 1999.

(1) Es necesario tomar en cuenta el siguiente pie de página de la edición que estamos usando. “La continuación del texto juega con la partícula jet (verbo jeter: arrojar, expulsar), intentando dar cuenta de la construcción del yo (moi) como resultado de las fuerzas de atracción y de repulsión entre el yo y el no-yo.”(Kristeva, 2000: 8)