Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Mauricio Electorat | Autores |

Matta

Por Mauricio Electorat

Publicado en Revista UDP. N°9, 2012

.. .. .. .. ..

En Le paysan de Paris (El campesino de París), Louis Aragon establece una especie de "topografía" de la imaginación surrealista: habla de los viejos barrios de París antes de que fueran derribados por el barón Haussman; insulta a los periodistas y a usted, lector; declara su pasión por el deseo, el sexo y las mujeres, y hace una encarnizada defensa del empleo de la imagen como método de conocimiento del mundo. Pues bien, se me ocurre pensar en Matta (así, a secas, pues él detestaba que lo llamaran Roberto Matta y, me imagino, que mucho más hubiese detestado el "don Roberto", tan de por estos pagos) como una especie de paysan du Chili, de campesino chileno, un campesino chileno "de París".

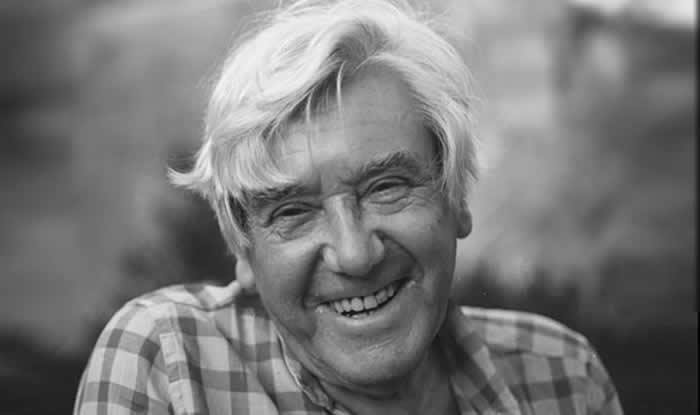

Vayamos por partes. Matta es, según el registro civil y sus biógrafos, Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren, nacido en Santiago (¿capital de qué?, como decía Gonzalo Rojas), el 11 de noviembre de 1911. El 11/11/11, cifra en cuya simetría hay ya como un augurio vinculado a la imagen, que él por supuesto no se privaba de interpretar: era del once del once del once. Pasó su infancia entre la parcela que su padre trabajaba en Las Condes (más precisamente en San Damián), la casa de su abuelo materno en la calle Huérfanos y el fundo familiar en las cercanías de Cartagena. La familia, sin embargo, ya no "era", "había sido"; esto significa que había habido plata, viajes o, mejor dicho, largas estadías en Europa, con todo lo que ello conllevaba en esa época, en primer lugar el cosmopolitismo. Su madre, por donde le viene lo vasco, había vivido en Inglaterra y sobre todo en París, como era preceptivo a fines del XIX, y había vuelto a Chile para casarse o para ponerse de novia. Hay, pues, antepasados vascos, signo de pertenencia a la oligarquía nacional que gustaba (¿y gusta?) de llamarse aristocracia e infancias en París (si es que no directamente nacimientos, pues Matta no supo nunca si su madre había nacido en Santiago o en la

capital francesa), fotos en Venecia, Londres, Madrid... Pero la vida de Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren puede ser leída como una lucha por suprimir el Roberto, olvidar el Sebastián y el Antonio, dejar en una especie de tácito silencio significativo el Echaurren y transformarse lisa y llanamente en Matta. Y lo consigue.

Como Dalí o Picasso. Matta es ante todo una firma, el dibujo de un nombre en el costado inferior derecho de sus telas, escrito con pincel, una forma que tiene algo de ideograma chino. Matta es, pues, una suerte de ideograma, cinco letras que cifran una construcción identitaria lejos de toda raíz, una identidad compuesta a base de múltiples afinidades electivas e inseparable del exilio. Matta se asume desde muy joven como aquel que no tiene lugar o, dicho de otro modo, como aquel cuyo lugar es inventado. Esa identidad fragmentaria y, de alguna manera, atravesada por la ficción o, al menos, por la imaginación, hace de él un sujeto absolutamente posmoderno. Matta se decía cubano, argelino, vasco, vietnamita, chileno por accidente. Y no obstante, de alguna forma, podríamos decir: nadie más chileno que Matta.

Yo tuve el placer de conocerlo, de conversar con él, en París, en Biarritz: un señor de edad ya, con sombrero, manta de castilla, sandalias y calcetines chilotes, en pleno Saint-Germain-des-Prés; un señor que hablaba con el acento, la cadencia y la gestualidad de alguien que nunca se ha movido de Providencia con Lyon; un señor que tenía esa especie de elegancia pausada en la dicción del chileno culto, alguien que uno imaginaba perfectamente bien haciendo sobremesa con Allende, con Frei Montalva, con Gabriel Valdés y hasta con Jorge Alessandri. Y, sin embargo, había venido muy poco a Chile, se movía más bien por las capitales del mundo, enteramente a sus anchas y te contaba anécdotas de Breton, de Picabia, de Sanguinetti, de Dalí, de Fidel. Y mientras tanto uno lo imaginaba en la Estación Central, bajando del expreso a Chillán. Para mí no hay tierra en Chile, decía, hay sólo mar. Y eso le venía de Cartagena, el mar de todos los veranos de la infancia. El mismo mar que, según el famoso epitafio, se puede ver al fondo de la tumba de Huidobro, otro de Cartagena, otro que se mutiló el nombre. Nombres y figuras, diríamos, hasta la sepultura. Matta y Huidobro, dos chilenos de pro, como se decía en aquel entonces, con (bienes) raíces en Cartagena. Un poco más allá, el mismo mar alimenta las arborescencias nerudianas, los aforismos parrianos. Algunos cientos de kilómetros hacia el sur, el mismo oleaje nos trae la poesía epicúrea de Gonzalo Rojas.

Quizás tenía razón Matta: en Chile no hay sino mar, no hay montañas ni campos. Pero no, porque, hacia las montañas justamente y hacia el norte, se abre la profunda veta de la poesía de la Mistral. Hay tierra, entonces, así sea un poco, la suficiente para despejar a punta de chuzo y pala algunos versos, algunos poemas, algunos cuadros, ¿alguna novela? "La tierna cicatriz de la luna con la tierra", dice Breton, el amigo de Matta, definiendo a Chile, en su poema "Au pays d'Elisa" ("Al país de Elisa", su mujer). Y hay poetas y artistas en esa "cicatriz". Pero no todos tienen fundo en Cartagena. De hecho, si lo miramos bien, casi ninguno: Neruda, Mistral, De Rokha, Parra, los Rojas (Gonzalo, Manuel), González Vera, Juan Francisco González, los Valenzuela (Valenzuela Llanos, Valenzuela Puelma), Lihn, Coloane, Ruiz, el recientemente ido... Casi todos los que han formado el imaginario de la cultura en este país que "roe la más olorosa hoja del Atlas" (otra vez Breton) nunca tuvieron fundo en Cartagena, ni en ninguna otra parte. Son hijos de obreros, ferroviarios, linotipistas o maestros de escuela, de empleados, pequeños comerciantes, campesinos. La aristocracia, la del espíritu, como diría un lector de Nietzsche, la ha formado en Chile eso que

vulgarmente se conoce como el pueblo, ayudado por eso que aun más vulgarmente se conoce como la clase media. ¿Fundos? Sí, ha habido algunos. Los de las familias de Matta y Huidobro, por de pronto, los "cartagineses" o "cartageneros", pero también el de Juan Emar, alguien con el que Matta guarda más de una relación significativa.

A propósito de Emar se abre otro capítulo, el que podríamos llamar París-Santiago, o Santiago-París. como se quiera. En una esquina de la rue de l'Arrivée (la calle de la Llegada), junto a la Gare de Montparnasse, había hasta hace no muchos años un bistrot -que es como le llaman allá a las fuentes de soda- muy antiguo, el Paris-Brest. Era un lugar histórico, pues allí los burgueses parisinos de comienzos del siglo XX venían a buscar a las empleadas -jóvenes, robustas, provincianas- recién llegadas de su Bretaña natal, que era en ese entonces el equivalente de nuestro sur profundo. Se iba al Paris-Brest, junto a la Gare de Montparnasse, como se iba a la Estación Central en el Santiago dormido de la misma época, a buscar huevos de campo, gallinas, algún pariente, alguna niñita que venía a trabajar a la casa.

Hay que imaginar a Matta, que todavía se llama Roberto Matta Echaurren -aunque nadie lo trata de "don Roberto", porque tiene apenas más de 20 años-, desembarcando en la estación de Montparnasse. No viene de Bretaña, sino de un sur mucho más remoto, del país "de los altos veleros de estalactitas", como escribirá Breton un par de décadas más tarde. Algunos hitos. De Chile a Liverpool, como tripulante de un barco mercante. De Liverpool a París. De París a Madrid. En la capital de la entonces República aloja en casa de su tía, esposa de Carlos Morla Lynch, que era en esos tiempos agitados embajador de Chile en la capital española. Allí conoce a Neruda. El vate, se quejará Matta años después, nunca lo tomó en serio. Y es que, claro, Neruda ya era el autor de Residencia en la tierra, de los Veinte poemas, es decir, un poeta consagrado, central, además de agregado cultural. Es fácil imaginar que no se tomó en serio al sobrino del embajador, cuando Roberto Matta Echaurren viaja de París a Madrid, a mediados de los años 1930, con apenas 20 años, decidido a despercudirse, a labrarse un destino distinto del que la buena burguesía santiaguina le tendría preparado, a separarse de lo que él llama el "arbullolengo".

Un hombre, explica Matta, llega a tener 16.000 abuelos en trece generaciones, pero los burgueses chilenos se agarran de uno solo, el que les produce más orgullo y reniegan de los 15.999 restantes, entre los que, como es lógico, hay de todo, monjas, navegantes, labradoras, asesinos... Para Matta, la sociedad chilena está estructurada y atrapada por el "arbullolengo", cada uno a la sombra de su abuelo (el más notable, conservador y acaudalado). La sociedad chilena es, pues, una sociedad de mentira y "de mentiras", el abolengo/ "arbullolengo" actúa como hilo conductor de la mentira social, o de la ficción de la filiación. Esa sociedad es la que Matta quiere dejar atrás. Le daba vergüenza, le confesará a Eduardo Carrasco muchos años después, la enorme injusticia que se veía en el Chile de la época por todas partes. De modo que se va a París, lo que después de todo era, de alguna manera, lógico, porque su madre había vivido (si es que no, nacido) allí y él se había educado en los Padres Franceses. Su abuelo materno también hablaba y leía francés.

En ese mundo que todavía reposaba en los grandes ejes culturales, políticos, imaginarios, del siglo XIX (los grandes relatos, como dicen hoy los filósofos de la posmodernidad), se era muy francés cuando se era culto, muy parisino, digamos, porque París era aún la capital del mundo (¿dónde emigrarán los Matta de hoy?, ¿a Nueva York, Londres, Miami?; ¿los de mañana?, ¿a Hong

Kong?, ¿o ya no se emigrará?). Hay que imaginar a Matta, pues, desembarcando en la Gare de Montparnasse, en 1933, procedente de Dunquerque, a lo mejor con las últimas monedas se habrá tomado un café créme en el Paris-Brest, antes de echar a andar por fin solo, por fin libre. Se muere de hambre, entonces, porque entre otras cosas a eso ha venido, a instalarse en el mundo, solo, sin poder decir que es "hijo de", "nieto de". Por lo demás, hay que precisarlo: Matta fue pobre hasta muy tarde en su vida, no es el artista de origen oligárquico que cambia la vida de la triste provincia por la Ciudad Luz, pero sigue recibiendo el peculio de los fundos remotos. No fue hasta muy entrada la fama, en los años 1970 (y su último matrimonio), que llega la holgura.

En esos primeros años, pues, vive sin un peso, al tres y al cuatro, como todo el mundo, es decir, corno casi todos los artistas y escritores que confluyen en el Boulevard de Montparnasse, en el de ese entonces, donde por poca plata se comía en La Coupole, se tomaba un balon de rouge (una copa de tinto) en el local de enfrente, Le Cosmos, y, cuando se tenía un poco más de dinero, se podía confortar el cuerpo y el espíritu con una sopa de pescado en Le Dóme. Hoy día esos locales están llenos de norteamericanos y japoneses, pero en la época los frecuentaban artistas como Picasso, Hemingway, Dalí, Fuyita, Asturias, Braque, Stravisnky, Buñuel, Dos Passos, Vallejo, Huidobro, César Moro... y Roberto Matta; todo el mundo se encontraba en los cafés de los alrededores del cruce entre los bulevares de Montparnasse y Raspail, las mismas salas y terrazas en las que algunas décadas más tarde conversarán los jóvenes Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez. Matta no tiene abuelos ni padres o madres en París, pero cuando es demasiado el hambre y la pobreza huye a Madrid, donde su tío político, el embajador. Allí conoce a Neruda, pero también, y sobre todo, a García Lorca y a todos los intelectuales y artistas que rodeaban (y rondaban) la embajada de ese tío político suyo, que era amigo de Cocteau, de Alberti, de García Lorca. Neruda, dirá después, no sin cierto reproche, nunca lo tomó en serio. Huidobro, dirá también, sólo una vez lo invitó a comer, y le pareció un tipo desagradabilísimo, extremadamente pagado de sí mismo.

Es curioso que no haya tenido suerte con Neruda y, sobre todo, con Huidobro, con el que podrían haber firmado magníficos libros en coautoría. Con la Mistral sí tuvo suerte y, mucho tiempo después, con Gonzalo Rojas, con quien escribió, al menos, un libro y con quien, amistosa, poéticamente, correspondió y mucho me temo que, si viviera, seguiría correspondiendo, amistando, con otros, con los más jóvenes, porque Matta tenía como ese defecto, te hacía sentir viejo, él, que podía tener 50, 60, 70 años más que tú.

Pero volvamos a la Mistral. Llegó al consulado de Chile en Lisboa por esos mismos años, como siempre, sin dinero, con hambre, sin norte. En ese entonces Gabriela Mistral era la cónsul general en Lisboa de nuestra remota república "arbullolenga". Y como Matta era nieto de un ex presidente, "arbullolengamente", la poetisa lo acogió. Tres meses estuvo en Lisboa, viviendo en el consulado. Cuenta que escuchaba a la Mistral dictarle sus cartas y a veces sus poemas a su secretaria. Cuenta que se enamoró de ella. Cuenta que hasta le propuso matrimonio. Y cuenta que la Mistral le contestó que podría ser su abuela y lo mandó -como se hubiese dicho en el chileno de la época- "fletado" a Londres con una carta de recomendación para el embajador de Chile, que no era sino Agustín Edwards. Con ese Edwards no hizo buenas migas, se comprende: demasiado joven, mal vestido, pobre. No tenía "arbullolengo" en París, no tenía dinero, ni departamento en la capital francesa (como algunos de sus amigos chilenos), pero tenía lo que se

llamaría hoy un "capital social". Pero no en París, claro. Por eso volvió allí. Trabajó con Le Corbusier, un viejo apretado, decía, que no ponía nunca la estufa.

Ya para entonces dibuja, pinta. Aunque él siempre dijo que, de pintar, no pintaba, que sus cuadros eran imágenes, manchas, juegos espaciales, y que habría que dárselos a algún pintor para que les hiciera pellizcos y caricias. Decía que él no sabía pintar, que lo que le interesaba eran las imágenes, la topografía, la ideografía. En fin, el caso es que, de pronto, aconsejado por Dalí, lleva una de esas "topografías" al café donde se reúnen los surrealistas, Les Deux Magots, justo al frente de donde vivirá años más tarde. Y Breton, André, que es el gran papa del surrealismo, encuentra que esos dibujos son geniales. Así, comienza a publicar dibujos y textos sobre arquitectura en Le Minotaure, la revista del grupo surrealista.

A partir de allí, podemos decir que Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren, nacido el once del once del once, dizque en Santiago de Chile, se transforma en Matta, casi un ideograma dibujado en la esquina de sus cuadros. Un ideograma y un personaje. Porque al contrario de Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domenech, primer marqués de Púbol, Matta tiene una sensibilidad, no voy a decir social, pero sí creativa, artística, humanista en el fondo, que lo hace estar siempre del lado de lo popular. Se siente vasco no por aristócrata chileno (de los que se mofará siempre), sino porque admira a ese pueblo de pescadores, leñadores, gente del monte y del mar (pero que tiene una de las mejores gastronomías de Europa), se siente cubano por afinidad con la Revolución, se siente argelino, italiano, vietnamita y, en Chile, mucho más cercano a la Brigada Ramona Parra que a las familias de alcurnia.

Como Juan Emar, seudónimo tomado de la tan habitual interjección francesa j 'en ai marre (estoy harto), es una construcción identitaria de Pedro Yáñez. Matta es una construcción de Roberto Marta Echaurren. Decía que entre los dos hay más de una relación significativa. Y es cierto: ambos proceden de la burguesía chilena, ambos mantienen una relación ambivalente con ese origen, ambos rompen el vínculo con el "arbullolengo" y se construyen una identidad alimentada por la adopción de una cultura y un lenguaje distintos de los originales, los del exilio, pero quizás sería mejor decir los del viaje hacia la alteridad, hacia la "ajenidad", como escribe Matta, que supone dejar atrás el país, con su entramado de relaciones y expectativas sociales, debidas a lo que se llama de ordinario la cuna", para construirse en tanto que artistas en el "afuera", en el "mundo", en este caso, el "mundo de todo el mundo", o sea el París cosmopolita de las primeras décadas del siglo XX.

Pero Emar regresa a Chile con un programa estético que se traduce en un combate público, es decir, político. En efecto, desde las páginas de La Nación, el diario de su padre, libra un combate cotidiano para introducir la modernidad en Chile, modificar la formación de los artistas y, sobre todo, construir una perspectiva crítica en materia de arte, y no sólo de arte, acorde con las vanguardias europeas. En otras palabras, el combate de Emar es plenamente "ideológico", en la medida en que pretende modificar el canon. Una vez pasado ese fervor "militante", diríamos, toma el camino del exilio interno: se recluye en su propiedad del sur y se dedica a escribir y pintar hasta el final de sus días. Matta, en cambio, es el exiliado por definición. que se va de Chile sin ninguna intención de volver. Y, de hecho, permanece más de treinta años sin pisar Santiago y cuando lo hace por primera vez viene apenas por un día (a entrevistarse con Frei para que restablezca relaciones con Cuba). Después, con Allende, ya se sentirá más atraído por lo que pasaba en su país de

origen: como hemos dicho, trabajará con la Brigada Ramona Parra, donará cuadros e ideas (que nunca le faltaban, aunque no fuesen políticamente ortodoxas) a Allende y su círculo más cercano.

Uno se muere varias veces, decía Matta. Y también hablaba de cuando él era chileno, como de un pasado remoto, de una infancia medio enterrada ya por el peso de los años y por las nacionalidades que se había ido agregando, como sucesivos esmaltes, como esas tribus de la Polinesia en que una mujer embarazada hace el amor con todos los hombres de la aldea, porque cada semilla le agrega algo al feto, así Matta iba agregando una capa de cubanidad, de argelinidad, de vietnamidad y cada capa lo hacía más Matta. Como tengo un problema con las raíces, decía, trabajo con las raíces, pero con todas las raíces. Y sin embargo, con su dicción de caballero chileno a la antigua, su manta de Castilla y sus calcetines chilotes, parecía no haberse movido nunca de la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia. Es fácil imaginar a Matta conversando con Raúl Ruiz, por ejemplo, en los añosos salones de un club social de provincia. Y acaso no sea tan descabellado preguntarse si no habrá habido una "propensión natural" hacia el surrealismo, hacia las vanguardias y las rupturas en esos caballeros de ese Chile de otros tiempos que, como Matta, tuvo unas elites diversas, cosmopolitas, abiertas al mundo. Un Chile que podría decir, como Matta, "cuando yo era Chile".