Proyecto

Patrimonio - 2013 | index | Marcelo Guajardo Thomas | Autores |

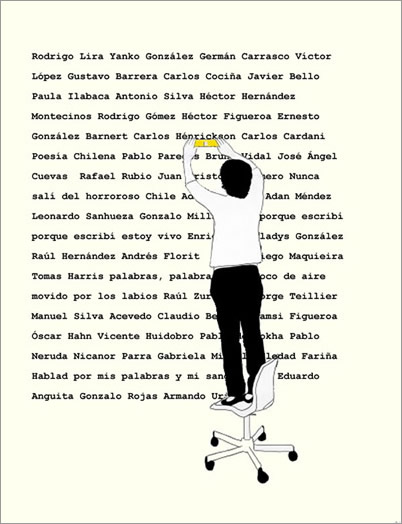

Desasosiego y extensión del nuevo campo poético chileno. Articulaciones, continuidades y

surgimientos en este mimbre de escrituras

Marcelo Guajardo Thomas

.. . . . .. . .. .

1.- Embalsamar y Fracturar.

Así como en la mayoría de las actividades del ser humano la poesía tiene su jerga coloquial propia. Los cultores de este arte pasamos largas jornadas discutiendo y divagando en torno a esto y aquello, mediciones y prejuicios, descubrimientos y asombro, nombres propios, poemas sueltos, tallados.

Hay algo de cierto en estas afirmaciones o al menos algo de certeza al expresar una inquietud, un dilema que nos atañe. Sin embargo, no hay rigor allí, no hay ciencia, ni método, su valor está en señalar ese lugar que nos preocupa, que nos concierne como poetas. Pero sólo lo señala, porque de allí en adelante, es un camino distinto, un camino solitario, lejos de la seguridad del lugar común. Abandonar este alberge es tarea difícil y lo que es peor, es tarea peligrosa. Nadie está dispuesto a la mecánica de suelos que significa cavar en la propia grava que le sostiene. Nadie está dispuesto a husmear allí donde el almizcle se ha acumulado, luego de años que el ciervo marcase el mismo lugar. Nadie está dispuesto a seguir hasta el origen los surcos de una voz continua, que con los años diverge y converge, se multiplica, adquiere intensidad.

Una de estas afirmaciones que con mayor fuerza han cruzado a mi generación es la mentada línea divisoria que separa los poetas que escriben desde la década del noventa y aquellos que comenzamos a publicar después del 2000. La extensión de esta burda separación de aguas, originada por el interés de algunos por instalar artificialmente una ruptura más bien publicitaria con los poetas precedentes, ha permitido que se divulgue la igualmente falaz idea que no hay deudas, arterias, ni afluentes entre escrituras que a mi juicio conforman un mismo caudal. No existe tal frontera. No existe una poesía completamente nueva luego del 2000.

El arte de la poesía consiste en embalsamar y fracturar. Como en la mesa del taxidermista recibimos una criatura abatida por perdigones. Con aserrín, alambre y lana la reconstruimos lo mejor que podemos, imitando si es posible, el destello que tuvo en vida. La reconstruimos, para que sea fracturada y reconstruida nuevamente.

2.- Mimbre de escrituras.-.

El mimbre es un arte muy extendido en la zona central de Chile. Consiste en tomar fibras de la planta palustre Salix Viminalis, conocida popularmente como Mimbrera Blanca y trenzarlas hasta formar diversas formas y objetos. Particular belleza son aquellos tejidos circulares usados para cestos y canastos que van ampliando gradualmente su diámetro y luego se cierran sobre sí mismos dejando la abertura deseada del recipiente. Pues bien, pienso en los últimos veinticinco años de poesía en Chile como el trenzado del mimbre. Con una estructura que soporta el artilugio, un objeto que crece con la intensidad de la búsqueda de nuevos campos poéticos, escrituras trenzadas, unas vaciándose en otras, derivas, cruces de caminos, nudos, tejidos concéntricos, vecindades. Una cesta que se ha ido tejiendo con desasosiego los últimos años. Con el afán de ampliar el registro de escrituras poéticas, envalentonados por la llegada de la democracia, recuperando hebras inconclusas, inaugurando otras nuevas. Saldando la gran deuda. En eso estamos y en este tejido resaltan, a mi juicio, ocho hebras de trabajo.

3.- Ocho hebras de trabajo.-

Soltura y vértigo.- Como desprendidos de un corsé agobiante tuvimos que esperar algunos años de la década del noventa para que los primeros acordes de una música más suelta y desprejuiciada comenzaran a tomar forma. Desprendidos del mejor momento de Rodrigo Lira, el primer improvisador, aquel nuevo cualquerismo, el surfeo, tomó fuerza a la manera de rebelión a cierta monocorde zalagarda. A la orden de la fragmentada realidad, bajo el inclemente sol de las tres de la tarde, las cosas nos revelan toda su amenaza. Tomada de la primera impresión, a trazos gruesos, atentos a la luz, al callejeo, aparecen el 98 Metales Pesados (Valdivia, Ed. Kultrun), de Yanko González y La Insidia del Sol Sobre las Cosas (Santiago, JC Sáez editor) de Germán Carrasco. Algo de ellos, se encuentra años después, en el adagio confesional de Víctor López en Los Surfistas (Bahía Blanca. Ed. Vox, 2006). El mismo Carrasco nos entrega a comienzos de siglo la manifestación en estado puro de este nuevo vértigo: su Calas (Dolmen, Santiago 2001).

Metafísica de las estructuras.- Previendo una época de búsqueda la lengua poética se volcó hacia la estructura del lenguaje. Hay un tipo de poesía que surge de la exploración de un gabinete engañosamente real, un baile de máscaras que ocurre en la mente del autor, donde toda palabra es alegoría y referencia, abanico y puñal. Cinematográficamente exploratorias, al extremo de la mueca, estas escrituras tienden a la parodia, a la saturación de la palabra por la palabra, al laberinto. Libro clave en este relato es Adorno en Los Espacios Vacios (El Mercurio-Aguilar, 2004) de Gustavo Barrera, quién coloca la realidad en una casa de espejos, el lector esta allí, en esta celda montada para él y en los espejos se refleja su imagen hasta el infinito. La hondura de este texto es su intrincado juego de llenado y vaciado de sentido. Un lenguaje transparente listo para ser agujereado. Comparte hebra con Carlos Cociña y su antiquísimo y novísimo Aguas Servidas (Santiago, 1981). Ambos comparten el troquelado de la lengua, diluida en un relato al modo de genetista o etnógrafo. Desde allí como en los ojos de los insectos la realidad de presenta facetada.

Ímpetu, caudal y textura.- Con fuerza y a riesgo de prevalecer sobre otras hebras por su caudaloso entusiasmo aparecen, o reaparecen dependiendo con la generosidad del observador, estas escrituras cuyo leit motiv es el caudal y la textura de sus poéticas. Como aquellos torrentosos ríos chilenos que aumentan su caudal de un momento a otro y de pequeños arroyuelos calmos pasan a ser enormes devoradores de campos y ciudades, las escrituras de Javier Bello y Antonio Silva, primero, y Héctor Hernández, Paula Ilabaca y Rodrigo Gómez después, corresponden al viejo anhelo poético de marcar el pulso de un momento personal e histórico. Con sus particularidades, estos poetas y otros de reciente aparición, promueven un continuo orgánico y avasallador, de un personalísimo patrón cromático, a la orden de la música del verso, su marcha, su desborde. El resultado es un telar kilométrico de lenguaje y fuerza expresiva, dado a la labor, como ya dije, de sensibilidades personales y desde allí testimonios de la temperatura de una sociedad en transformación.

Martilleo y albañilería del lenguaje.- La contraparte de la poesía caudalosa y desbordada es el trabajo precavido y metódico de la escritura de Héctor Figueroa durante la década del 90 y Ernesto González a principios de siglo. Para ellos la lengua poética revela una amenaza continua, no puede ni debe anteponerse a la realidad, ni menos imponer su pulso, al contrario, con la dignidad y diligencia de la servidumbre, el poema da luz sobre la potencia del fenómeno. El poeta es en estas escrituras el escudero del suceso. Nada de embustes, retruécanos, brillo inútil. En Figueroa la poesía es matizada con algo de cadencia prosaica. En González el trabajo se torna martillado, incansable, en este poeta la lengua alcanza su máxima tensión, como vigas maestras sosteniendo su morada, el lugar donde habita en el mundo.

Política y referencialidad.- De lo meramente expresivo saltamos a la fuerza de la afirmación. Lo dicho y el fondo como eje de la escritura, la forma al servicio de la afirmación. De esto sabe mucho Carlos Henrickson, Carlos Cardani y Pablo Paredes, rodando la hebra de Bruno Vidal y José Ángel Cuevas desde los noventa al principio de siglo. Henrickson con un poco más de arrimo y estimación a su batería retórica, su cajita de acuarelas y pinceles. Para los demás, no hay música sola, sino, sola sentencia y declaración, principios. Hebra de trabajo que deja una poesía clara como el agua, aquí no hay mimetismo ni desaparición, el relato es el centro y su difusión sin variaciones el fin. Lo poético está pensado para dar fuerza a la afirmación, dejar al verso reverberando en el oído como un diapasón sobre el agua.

Riesgo, tradición y desafío.- Rafael Rubio y Juan Cristóbal Romero abandonan de buena gana el verso libre para medir a vara y escuadra una escritura que a punta de claro oscuro debe ser de lo más interesante de la última década. De antecedentes desconocidos más allá de la obligada referencia al siglo de oro español, camuflan lo moderno con el fraseo medido, la canción y sus reglas. Hay aquí declaración y riesgo, literatura sobre literatura, frontera y distancia, trinchera. Sus resultados son fantásticos, las aves más coloridas del jardín. Ver, entre otros, Luz Rabiosa (Camino del Ciego Ediciones, 2007) de Rafael Rubio y Rodas (Ediciones Tácitas, 2008) de Juan Cristóbal Romero.

Nota.- Amalgamados a esta hebra pero menos ortodoxos, surge la poesía de Adán Méndez y Leonardo Sanhueza. Sabuesos del relato, de la oralidad convertida, del trino en el caso de Sanhueza, son la variante moderada de la hebra anterior. Equilibrados entre el fogón y las últimas noticias de la tribu.

Narrativa confesional.- Muy extendida hebra en el mimbre de escrituras. Se recupera el tono natural, la cadencia de un relato de experiencia. Con intensidades diversas, brillo y oropel en dosis pequeñas, retórica muy controlada, lo justo y necesario. Emparentada con la hebra política y referencial, confundiéndose, amalgamándose. La narrativa confesional es de un horizonte menos ambicioso, con lo que hay en el jardín basta. Vuelve sobre lo ocurrido, al sitio del suceso, explora sus causas y consecuencias. Tratados domésticos, escenas de vida diaria, tienen su antecedente en alguna parte de la obra de Gonzalo Millán. Allí están, en diferentes vecindades, los trabajos de Enrique Winter, Gladys González, Raúl Hernández, Andrés Florit y Víctor López.

Utopía, Alegoría y Épica. A comienzos de los noventa nos despertamos violentamente de la siesta con tres libros que forman una triada fundamental de enorme influencia en la poesía de años posteriores. Los Sea Harrier (Universitaria, 1993) de Diego Maquieira, Cipango (Ediciones Documentas - Ediciones Cordillera, agosto 1992) de Tomás Harris y La Vida Nueva (Universitaria, 1994) de Raúl Zurita. Estos libros, por intensidad potencia y relato inauguran cada uno una hebra distinta que cruza muchas escrituras posteriores. Encarnan la fuerza referencial de la poesía, su transfiguración en una realidad conceptual, alegórica, que hace arder los sucesos. Gestados durante la dictadura pero impresos en democracia, estos libros son rutas distintas de un mismo episodio. Mimetizados en el gran baile posmoderno, enmascarados, los dos primeros, derramado el tercero, constituyen la refundación alegórica de Chile luego del oscuro trance de la República. Del Yugo Bar al Cielo de los Aviones Barrocos, de Las Playas, a las Inmensas Cordilleras de Chile.

Santiago de Chile, septiembre 2012.

Ensayo publicado en revista mexicana Luvina número 69.