Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Manuel Illanes | Autores |

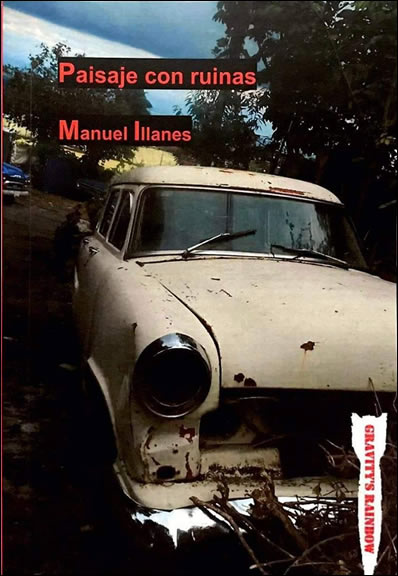

FRAGMENTOS DE PAISAJE CON RUINAS, DE MANUEL ILLANES

Tweet .. .. .. .. ..

1

Habitar esta ciudad es palpar la tensión entre la Historia y lo inconcluso, entre las piedras consagradas y los edificios que extienden sus varillas metálicas al cielo, entre el esplendor de los palacios novohispanos y la precariedad de las fábricas abandonadas y las habitaciones hechas con plásticos y alfombras en los rincones más oscuros, entre la violencia simbólica desplegada en la exposición de Otto Dix y su espejo, la violencia real, monstruosa de los desmembrados, los encajuelados, los cadáveres que flotan en las aguas negras como envases vacíos de refrescos, hinchados, las huellas digitales deslavadas, los ojos cerrados por siempre. Habitar esta ciudad es vivir en las fronteras del sentido sólo para cruzarlas y regresar a un territorio en que somos extraños.

2

Contemplar siempre los grandes jardines y los palacios de esta ciudad trepidante con la mirada de los márgenes, la visión punzante de Tlalpan, Iztacalco, Tláhuac, los lugares donde has residido, donde los hombres resisten cercados por la necesidad, por la violencia que azota las puertas y deja sobre ellas una señal de sangre, el signo visible de Abaddón la noche de exterminio de los primogénitos.

5

Balazos en la madrugada, ventanas rotas, puertas derribadas a patadas, amenazas de una hija traficante a su padre, para que la deje entrar al departamento: nosotros también vivimos el cerco en la Unidad Ana Bolena de Tláhuac.

7

¿Cómo resistimos el cerco? Sin agua caliente, con esporádicas balaceras en las madrugadas, plagas de cucarachas, los trepanados de Capital sentados en la entrada de la Unidad fumando piedra o inhalando mona cada mañana, leyendo, transcribiendo los aforismos de los muertos; en la necesidad de una mujer –pero sin poder aspirar a ella; en la necesidad de un país –pero sin poder aspirar a él.

9

Los únicos, los auténticos profetas de esta ciudad trepidante -los monosos, los adictos al PVC, aquellos que ni siquiera son capaces de articular el sentido, sentados en las calles o yaciendo en ellas, viviendo entre la alucinación y la miseria.

22

En los extramuros del mundo. Extensiones y extensiones de extensiones de casas, torres de alta tensión, edificios, moteles, avenidas elevadas, árboles cuyo verde ha extinguido el tráfago del sol, murallas grafiteadas, azoteas con sus ropas flotando contra el cielo del atardecer, estaciones de metro, calles que van y vienen desde y hacia ninguna parte, colonias grises, espantajos grises, vehículos grises: vidas minúsculas que la Historia conduce hacia la extinción, el cenotafio del olvido.

Llamo Paisaje con ruinas al estrangulamiento prolongado de esa realidad que los hombres reconocen bajo mi nombre, tachadura continua.

Llamo Paisaje con ruinas a la fiebre de escritura que yace en este cuaderno.

Llamo Paisaje con ruinas al incendio de todo un país, de esta ciudad trepidante indiferente a sus muertos.

Llamo Paisaje con ruinas a la lucha por una lengua que acceda al decir.

Llamo Paisaje con ruinas a los muertos, los innumerables, desconocidos muertos que reposan bajo los tiraderos de México.

Los muertos, todos (mis) muertos.

37

Si me fuera de México una de las imágenes de las que jamás podría desprenderme es de la visión de las azoteas con su revoltijo de ropas flotando contra la brisa, ladrillos, llantas de vehículos, macetas con todo tipo de plantas, bicicletas herrumbrándose, cascajo… la precariedad a la que el país somete a sus habitantes resumida en un espacio que es liminar por excelencia, un lugar que está fuera de la casa al mismo tiempo que pertenece a ella. La imagen como símbolo de esta tierra construida entre el desorden y el fuego, entre la Historia que desfila con sus grandes discursos y el reguero de baba y vómito que deja a su paso.

48

Los niños saltan y gritan fuera de mi ventana. Los escucho arrojar el trompo al suelo, subir corriendo las escaleras mientras se persiguen sin descanso, golpear rítmicamente la pared de la Unidad con un balón pateado infinidad de veces, por el mero gusto de hacer resonar esa pared. Cae una leve llovizna, el cemento se ha mojado y el frío crece, y sin embargo su felicidad sigue siendo completa. Yo estoy recostado, tratando de dormir, cubierto con varias frazadas luego de una jornada de alcohol, y me sorprendo de su energía, de su ansia de exponerse a la noche. Como si con sus juegos, con sus gritos de urracas hambrientas reinventaran un futuro que parecía haberse perdido, el futuro de esta Unidad que subsiste al margen de los grandes jardines y los palacios de la ciudad trepidante, el futuro de un país que sobrevive a pesar de toda la violencia y las fosas repletas de muertos.

49

Que reflejar la realidad ya no significa nada. Que la experiencia ha quedado obsoleta como objeto de las búsquedas poéticas. Que la literatura debe apuntar exclusivamente a decodificar los 4’33’’ del silencio (queridísimo Cage) o a ser una prestidigitación de la palabra –un neodadá ejecutado por taumaturgos profesionales. ¿Y la jeringa?, me pregunto con humildad, con sorna, con estupefacción. Esa con la que me inyecto a diario (mañana, tarde y noche, religiosamente), esa que en su costado luce una instrucción que jamás he obedecido, use once and destroy, esa que me une a la vida de una manera sencilla y definitiva. ¿La jeringa, la enfermedad no existen en el reino de la literatura (el cuerpo de lo poético, puro y aburrido como la concepción de Cristo)? ¿La jeringa?

51

Una pequeña parábola. Astillas de Nadie visita la pirámide de Tenayuca luego de atravesar toda Temixtitán. Tláhuac-Estado de México, tres horas: caminata-camión-moteles-estacionamientos-farmacias-colonias-más colonias-vendedores ambulantes-putas-taquerías-metrobús-medidor de glicemia-inyección-torta suiza-ticket de entrada. Ningún fantasma en los alrededores. Cielo despejado, el costado de la pirámide ofreciendo una sábana de sombra. Astillas de Nadie se recuesta sobre el pasto. Piensa –piensa– en la ruina que es. En su cuerpo –la enfermedad avanza. En la cabeza sobre el pavimento. En la permanencia de la pirámide, que sobrevivió a la catástrofe de la conquista. En… No, no piensa. Divaga. Pequeñas malezas en las escalinatas. El coatepantli. Un jacarandá lleno de urracas –como si se tratara de una escena de Los pájaros de Hitchcock. Los cerros de los alrededores invadidos de casas mal construidas, que parecen a punto de despeñarse. El cielo despejado (¿ya dijo eso?). La luna colgada de la inmensidad. Sí, divaga. Sigue cercado por la angustia, pero al menos intenta enfrentarla. Recostado sobre el pasto, flotando encima del tiempo, aguardando el descenso del Arcángel.

65

Escucho las voces tatarear Querida de Juan Gabriel. Ancianos y niños corean la letra que la cantante ciega interpreta con dramatismo. El bajo y la batería de la banda hacen zumbar el amplio hall de la estación Pino Suárez. La gente se aglomera alrededor de los músicos, hipnotizados por la melodía y el movimiento pausado de la ciega, cuyos ojos sin luz adivinan los fantasmas instalados justo delante, tras la oscura cortina que vela las cosas. Como una palomilla obsesa, la cantante marca el ritmo de la canción con su pie. Indiferentes a esta visión del Evangelio, transeúntes apresurados corren hacia los pasillos que conducen al andén con dirección a Observatorio o Pantitlán, pensando en el dinero que han dejado de ganar, o en el que recibirán si hacen algunas horas extra esta semana. Otros compran periódicos llenos de sangre y tetas en sus portadas, sólo para leer la página destinada al horóscopo y después envolver con ellos cajas atiborradas de revistas viejas para cambiarse a un cuarto más barato. Hay que ahorrar hasta el último centavo si quieres sobrevivir.

Nuestra vida parece estar rebosante de sonido y de furia, Shakespeare tenía toda la razón.

Justo detrás de la cantante, disimulado por los miembros de la banda, que se agitan con los ecos de la canción, el pequeño adoratorio de piedra gris brilla con la luz de mediodía. La roca gastada revela milagrosamente un signo de otra época tatuado en uno de sus costados. Ome Acatl, Dos Caña. Como un mensaje de los viejos númenes enterrado bajo la ciudad, entremezclado a sus fragancias de amor y a sus olores de podredumbre. A su prisa interminable. La misteriosa botella que lo contenía ya hace mucho que vio pulverizado todos sus fragmentos. El vértigo de la Historia (Walter Benjamin de nuevo).

Por ahora sólo importa que el pequeño adoratorio brille bajo la luz del mediodía, que nuestras manos puedan rozarlo y sentir aún el calor del Origen, arrancado al sonido y la furia de esta ciudad trepidante.

67

Un hombre nos increpa a E, a Dn y a mí mientras caminamos cerca de la Unidad. Nos grita que la calle no es nuestra al mismo tiempo que avienta su vehículo con prepotencia contra nosotros. Sin hacerle mucho caso, nos movemos unos pasos hacia la derecha como para dejarlo pasar. El auto arranca entonces a gran velocidad. Comentamos acerca de la histeria del tipo, de su urgencia de exhibir “hombría” a toda costa. Un poco para mofarme de él, y para relajar también el ambiente que ha quedado tenso después de sus chillidos, imito el gesto clásico con que los narcos pavonean su poder, levantando las manos y parodiando unos disparos al aire. Nos reímos. Delante de nosotros unos muchachos trabajan pintando sobre la calle un gran mueble de madera. Mientras seguimos conversando, me doy cuenta que el vehículo de nuestro “amigo” se ha detenido en la esquina, desde donde el hombre grita vehementemente. En un primer momento, asumo que se está dirigiendo a los chavos, pero E me aclara: “Te está amenazando.” Yo no entiendo ni una de las palabras que profiere el hombre desde la distancia y lo observo incrédulo mientras avanzamos hacia la esquina. Luego de aullar por casi un minuto, despotricando hasta hartarse, el conductor hace rugir las ruedas del vehículo y parte raudamente. Sin poder comprender todavía lo sucedido, discuto con E y Dn lo irreal de la situación. E me confiesa entonces: “Pensé que iba a haber plomazos.”

Plomazos por reírte de alguien que anda gruñendo su virilidad como un perro en celo, pienso.

Plomazos por invocar la ironía en un lugar que sólo reconoce por respuesta, golpes o disparos.

Plomazos, plomazos por absolutamente nada.

69

De San Felipe Neri a San Hipólito: recorriendo las iglesias del centro del DF, descansando en su interior, escribiendo más páginas de mi cuaderno de extraviado. Qué mejor lugar para matar el tiempo: un espacio fresco, cómodo, silencioso –Gott ist tot– ideal si quieres reflexionar sobre las ruinas de un país en ruinas.

Visita dominical al tianguis cercano. En Avenida La Turba, dos patrullas y al menos diez policías custodian el tránsito y la circulación de personas. Pax romana. Un poco más adelante, la carcasa quemada de un vehículo. Después de una caminata de unos diez minutos desde el departamento, llego al tianguis. Aparente tranquilidad. Una multitud de personas recorre los puestos tendidos sobre la plaza. El compa al que compro habitualmente libros tiene hoy en venta Abaddón el exterminador y Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato...con qué extrañas sincronías nos sorprende de pronto el universo. El exterminador... me llevo ambos por cien pesos. De vuelta a casa, un borracho, sin zapatos, tirado en plena vereda. Pax mexicana- o lo que se le asemeje.

Manuel Illanes (Santiago, 1979)

Maestro en Letras Mexicanas por la UNAM. Ha publicado algunos libros de poesía, como Tarot de la carretera (Fuga, Santiago de Chile, 2009), Crónica de Tollan (Piedra de Sol, Santiago de Chile, 2012; La Ratona Cartonera, Cuernavaca, 2013) y Memorias del inframundo (Mantra, México, 2016). También figuran poemas suyos en las antologías Chile mira a sus poetas (Pfeiffer, Santiago, 2015) y Residencia temporal: seis poetas chilenos en México (Aldus, México, 2016).

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Manuel Illanes | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Fragmento de "Paisaje con ruinas", de Manuel Illanes (Santiago, 1979)