Proyecto Patrimonio - 2005 | index | Manuel

Rojas | Alone | Autores |

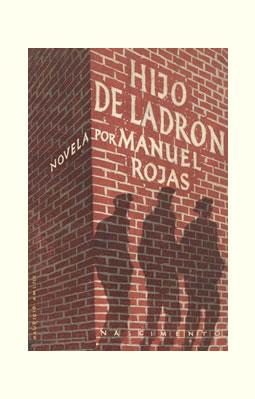

Hijo de Ladrón

de Manuel Rojas

Por

Alone

El Mercurio, 8 de Septiembre de 1951

Los pecados que cometen los jueces literarios en los concursos, permanecen

algún tiempo secretos; pero cuando la obra injustamente postergada

sale a luz y empieza a brillar, reflectores potentes alumbran el rostro

de los culpables que han de poner cara impávida o esconderla

con disimulo en la sombra.

Fue el caso de Gabriela Mistral.

Será el de Manuel Rojas.

Este Hijo de ladrón, recién puesto en libertad

va a darle trabajo a cierto tribunal que en una  ocasión

le prefirió un libro "de cuyo nombre no quiero acordarme";

porque difícilmente habrán caído en peor delito

los numerosos e ilustres ladrones, asesinos, pillos, lanzas y estafadores,

rateros, monreros y escaperos, de que la preterida novela está

poblada.

ocasión

le prefirió un libro "de cuyo nombre no quiero acordarme";

porque difícilmente habrán caído en peor delito

los numerosos e ilustres ladrones, asesinos, pillos, lanzas y estafadores,

rateros, monreros y escaperos, de que la preterida novela está

poblada.

Gran novela.

Sin embargo, reconocemos que los delincuentes, es decir, los miembros

del jurado, pueden alegar una especie de excusa o circunstancia atenuante.

Hijo de ladrón, ¿debe considerarse exactamente

una novela?

Nos parece dudoso.

Nadie ha logrado, en verdad, definir bien, hallar una fórmula

precisa para ceñir los contornos del género novelesco

y limitarlo; mas, por flotantes y elásticos que sean, algo

pensamos al decir "novela" y ese "algo", ese molde,

ese traje, no le viene enteramente al Hijo de ladrón,

robusta y rebelde creatura.

Cuando abrimos una novela aguardamos, desde luego, una historia verosímil

que provoca la curiosidad y despliega progresivamente a nuestros ojos

hasta un desenlace más o menos imprevisto. Aquí no hay

eso. Desfiguraríamos la obra si la presentáramos así.

El resorte de la curiosidad "por lo que va a ocurrir" se

halla ausente y más cabría hablar de una serie de episodios,

como los intercalados en el Quijote, pero con un nexo menos firme.

El interés mana de otra fuente.

Tampoco hay un héroe céntrico de relieve apasionante

capaz de seducir por su sola personalidad y unificar en torno suyo

la acción. El muchacho a quien correspondería ese papel

cumple lo que su título promete: nada más, es el hijo

de su papá; un hijo como otros, algo decaído, puesto

que no roba sino que trabaja honestamente y sin éxito. Es,

también, un espejo que pasa, aunque no precisamente por un

camino, sino de preferencia por cárceles y comisarías,

por suburbios y campamentos, por playas de pescadores pobres, por

conventillos y "dormideras" populares, en general, por donde

hay miseria, dolor, mugre, asco. Pasa, refleja. Y sigue imperturbablemente.

Si agregamos que no hay amor, que ningún hombre se desespera

por ninguna mujer, o viceversa, que nunca se oye el menor canturreo

de tipo sentimental y que las páginas están limpias

de énfasis patético, se dirá que en esta novela

no existe nada. Pues no sólo falta eso: tampoco figura entre

sus alicientes provocadores la cuestión sexual, el erotismo

que otros explotan como supremo recurso. Parece increíble;

pero en esta época freudiana y proustiana, en la edad existencialista

de Sartre, una historia transcurre en las cárceles sin aberraciones

ni puñaladas por motivos pasionales, sin escenas lúbricas,

sin complejos indecentes. No por falta de crudeza: Manuel Rojas va

de frente y nunca desvía los ojos ante ningún detalle

por tremendo que sea. Es por una indiferencia natural, una especie

de vigorosa constitución de temperamento ajeno a ciertas complacencias.

Véase con qué sencillo y sorprendente ademán

aparta esas obsesiones en las páginas 217 y 305. Es una declaración

de independencia lapidaria.

Entonces, ¿cómo interesa?

Más de alguno se hará la pregunta. La oímos una

vez en un salón. Describía un viajero los países

de la Europa nórdica, asépticos, mecanizados, impecables,

aburridísimos a fuerza de orden y pulcritud y, al mismo tiempo,

de una desnudez y amoralidad que a los latinos les resulta fantástica.

Una señora dijo. —¿Y por qué entonces son aburridos?—.

Hallaba los términos contradictorios, tanto se asocian diversión

e indecencia.

Pues, Manuel Rojas ha logrado aquélla en grado máximo

sin acudir a la otra, por lo menos en su aspecto habitual y difícilmente

se hallará libro más entretenido que el suyo, que se

lea con más rapidez. Casi cuatrocientas páginas de apretado

texto pasan sin saber, como un sorbo y, al final, el lector querría

seguir leyendo.

Tiene algo de milagroso.

Entre los elementos que, hasta cierto punto, permiten explicárselo

figura, ante todo, el estilo. Es un estilo imperceptible. No se sabe

cómo está hecho. Volvemos a hallar en él una

especie de ausencia producida, acaso, por la impasibilidad objetiva

del tono, por la nitidez absoluta de la imagen y el paso parejo que

recorre con ritmo seguro una superficie lisa. Leemos como respiramos,

con toda naturalidad. En el momento oportuno, cuando lo exige la ocasión,

una palabra gruesa estalla, vigorosamente, sin disonancia; la franqueza

leal elimina cualquier intención turbia y purifica la atmósfera

hasta en los ambientes donde se vuelve irrespirable.

El estilo es el espíritu.

Pero esto sólo no basta, aunque implica mucho.

Además, existe el ingenio. Todo el trayecto de la obra se ve

iluminado por una sucesión de lucecitas maliciosas, inteligentes,

que parpadean y hacen sonreír. Eso aligera el viaje. Uno va

en buena compañía y sabe que no se aburrirá,

aunque se pase de un asunto a otro, de uno a otro personaje, cortando,

a veces, una historia que comenzaba a inspirar curiosidad o haciendo

desaparecer un tipo con el que nos habíamos habituado.

La inmensa mayoría, casi la totalidad de los chilenos —con

excepción de uno o dos— carecen de ese alegre elemento. Algunos

son serios, espesos de gravedad, no sin furor, sobre todo si abordan

temas como los que tan serenamente cruza el Hijo de ladrón.

Dirán:

—Poca cosa el ingenio, moneda menuda: si otro factor no interviene,

pronto su centelleo fatigará.

Es posible.

Los escritores puramente ingeniosos concluyen por abrumar y nada hay

tan expuesto como el propósito definido de divertir al prójimo.

Y de paso, lucirse. El sólo título de humorista profesional

ya provoca desconfianza.

La fuente del interés que Hijo de ladrón provoca,

el gancho con que nos coge y nos sujeta debe buscarse en otra dirección:

consiste en su penetración de los caracteres, en la facultad de adivinar por unos cuantos rasgos o, simplemente, olfateando,

por una intuición espontánea, el interior de la persona,

la calidad de su espíritu, sus sentimientos íntimos,

su ambición, su pensar, su historia simple o llena de hechos,

los infinitos y cambiantes deseos que agitan la fantasía según

las circunstancias, el océano de sus memorias, propósitos,

resoluciones y vacilaciones, el estirarse y encogerse de los tentáculos,

ese mundo oscuro de puertas adentro que cada cual lleva, herméticamente

clausurado, pero que ciertas personas poseen el don de traspasar hasta

honduras a veces por el mismo sujeto inexploradas.

facultad de adivinar por unos cuantos rasgos o, simplemente, olfateando,

por una intuición espontánea, el interior de la persona,

la calidad de su espíritu, sus sentimientos íntimos,

su ambición, su pensar, su historia simple o llena de hechos,

los infinitos y cambiantes deseos que agitan la fantasía según

las circunstancias, el océano de sus memorias, propósitos,

resoluciones y vacilaciones, el estirarse y encogerse de los tentáculos,

ese mundo oscuro de puertas adentro que cada cual lleva, herméticamente

clausurado, pero que ciertas personas poseen el don de traspasar hasta

honduras a veces por el mismo sujeto inexploradas.

Y es lo que más falta en las letras chilenas.

Suelen culpar a la escuela criollista y su afán descriptivo,

su costumbrismo coloreado.

Nos parece un error.

Se trata simplemente de un órgano que se tiene o no se tiene,

de una aptitud innata, perfeccionable, también atrofiable por

la educación o el desuso; pero que exige cierto grado de madurez,

indica una determinada jerarquía y cuando no se posee, no se

adquiere, como el oído para la música o la inteligencia

de las matemáticas.

Facultad soberana capaz de suplir a las demás y cuya ausencia

no reemplazan todas juntas; porque capta un resumen del universo,

penetra en su semilla y lo recrea, por un proceso de fecundación.

Si a él no conducen, no importan paisaje, habitación,

vestido ni rasgos fisionómicos; cada una de sus líneas

necesitan traducirlo e interpretarlo para vivir; en cambio, el menor

detalle que da en el blanco, que toca el alma y pinta un momento posee

la virtud de alumbrar inmediatamente el panorama y mover todo el mecanismo.

Si a ese don por esencia novelístico se agregan la poesía,

la imagen, la expresión mágica, tendremos sin más,

"uno de los novelistas más completos de las letras chilenas",

aunque su obra apenas pueda clasificarse dentro del género

y, de hecho, un jurado competente la haya desclasificado.

El tema o la materia con tales herramientas labrada contribuye, por

su parte, poderosamente a despertar el interés: es la vida

de los ladrones mirada por dentro y sin concepto moral. No se les

condena, no se les defiende ni elogia; se les retrata y se les comprende.

Esto basta para cambiar el asunto e imprimirle un aspecto insólito.

Uno penetra en ese mundo con un sentimiento parecido al que despiertan

los círculos de la aristocracia principesca descritos por Proust

o el duque de Saint-Simon, entra en contacto familiar con personas

cuya existencia conoce de oídos y que, por difícilmente

accesibles, aunque próximas, reúnen los atractivos de

lo exótico, extraño y fabuloso junto a una indiscutible

y palpable realidad.

La prescindencia de todo juicio ético, de todo prejuicio social

produce esos efectos de "contraste violento e inesperado"

en que hacen residir el secreto de lo cómico. La obra entera

se tiñe así de humorismo; pero de un humorismo que hace

planear la sonrisa sobre la tragedia; porque si los personajes no

se entregan al amor ni se recrean en juegos eróticos, ello

se debe a que los preocupa una empresa más ardua, a que pelean

una batalla primordial, anterior a las escaramuzas de la reproducción

y más seria para el individuo; porque, en vez de amar, se trata

de comer.

No todos, naturalmente, roban para eso. En la variada fauna de los

ladrones existe como en el mundo literario, una colección de

tipos diferentes que presenta los casos más curiosos. Hay el

padre del héroe, El Gallego, casado, con hijos, exteriormente

un burgués cualquiera de apariencia respetable y que sólo

más tarde, por accidente, un percance del oficio, revela a

su esposa su verdadera ocupación. Ella va a visitarlo. Y lo

halla igual digno, limpio, bien acomodado; pero... detrás de

una reja. Ese toque: "detrás de una reja establece lo

frágil de la separación entre un mundo y otro. Mirado

en la conciencia del hijo, que no es ladrón, El Gallego y con

él sus cómplices, amigos o enemigos, aparece como en

cierta manera defendidos. Nos vemos forzados a considerarlo un poco

tal como él lo considera forzosamente, puesto que es su padre.

Esto no impide verlo. El hijo nota perfectamente que, durante el día,

los pasos de su padre resonaban rotundos, claros, sólidos;

pero que cuando iba acercándose la noche, no se sabía

cómo, perdían peso, se aligeraban y, al oscurecer, su

padre deslizábase de un modo imperceptible. También

eran especiales sus relaciones con las cerraduras de las puertas.

Diríase que se le entregaban y se abrían solas a su

contacto. No podía soportar los cerrojos chirriantes o descompuestos.

Los sacaba, los miraba con ternura, dábales un leve toque aquí,

otro allá y el artefacto volvía a funcionar sin el más

ligero ruido. Un amigo de El Gallego, empleado policial, haciéndole

al hijo la apología de su padre, le revela que sólo

robaba joyas, y no cualesquiera, sino alhajas de precio, y usaba ropa

interior muy fina. En cierta ocasión debieron desnudarlo y

todos quedaron sorprendidos: el jefe se hizo llevar a su oficina los

calzoncillos para comprobar que eran de seda. "Su padre era un

hombre decente". ¿Y qué decir de El Camisero? Era

un ladrón español, célebre entre los ladrones,

hombre que a las dos horas de estar detenido en una comisaría

tenía de su parte a todo el personal, desde los gendarmes hasta

los oficiales; pocos podían resistir su gracia y si en vez

de sacarle a la gente la cartera a escondidas se la hubiese pedido

con la simpatía con que pedía a un vigilante que le

fuese a traer una garrafa de vino, la verdad es que sólo los

muy miserables se la habrían negado. Así era El

Camisero, buen hijo de España. Y de tal manera, con esos toques

insensibles, como los que El Gallego usaba al manejar las cerraduras

y por sendas, como las suyas, tan furtivas, Manuel Rojas va infiltrándonos

poco a poco, sin saberlo, la idea de que los ladrones, los hombres

separados de nosotros por un reja, los que han robado, los que a veces

asesinan y suelen cometer una serie de crímenes, además

de ladrones, asesinos y criminales son una cosa que nos suena extraña:

seres humanos.

Una idea que acaso le pasó por la mente a San Francisco.

Es que él mismo, además de buen escritor y buen novelista,

es también otra cosa muy extraña: poeta.

No cabe citar todos los rasgos finos, las imágenes felices,

las expresiones aladas que brotan y vuelan en estas páginas.

Son muchas. Pero que nadie deje de leer el capítulo II de la

segunda parte (páginas 107 a 114) ni la descripción

del motín en Valparaíso (páginas 124 y siguientes).

La mezcla de dolor y sarcasmos, de ternura y misterio, la técnica

impresionista aplicada como jugando, sin oscuridad ni postura retorcida,

la soberana libertad del pensar como alucinado, colocan esos trozos

de claroscuro entre los más raros e impresionantes de nuestra

literatura.

Y jamás una entonación enfática, nunca un sermón

al revés o al derecho, ni pretensiones de filosofía

trascendental. El Filósofo, que aparece al fin, encarna un

producto de las lecturas abigarradas en el cerebro de la masa. No

es lo mejor del libro. Preferible como carácter hallamos al

ratero que tenía vocación para el oficio, que planeaba

muy bien sus robos, pero carecía de condiciones, sufría

defectos visuales que le echaban a perder sus empresas. En lo mejor,

tropezaba con un mueble derribaba un florero; venía, al estrépito,

la familia; él quería huir, tropezaba con el muro; lo

tundían a golpes y caía una y otra vez a la cárcel,

con tanta constancia y tan mal herido, que un jefe policial se compadeció

y le dio el consejo de buscar otra ocupación. El se resignó

muy contrariado. Las aficiones, por tenaces que sean, no bastan. Para

satisfacer en parte siquiera las suyas dedicóse a comprar cosas

robadas. No resultaba lo mismo; pero algo era.

Admitimos la hipótesis de que esta novela, digamos este libro,

este gran libro, no obedezca enteramente a las reglas del género

novelesco y aun que no sea una verdadera novela.

Pero, ¿tiene ello la menor importancia? ¿Le resta un

ápice de sus méritos? ¿Hace la obra menos vibrante,

menos sugestiva, menos graciosa, menos profunda, menos incitante y

nueva? ¿Acorta un milímetro la distancia sideral que

la separa de otras, indiscutiblemente novelas, pero indiscutiblemente

mediocres y vulgares?

Cuesta creer que todavía queden jueces capaces de ignorar que

sólo dos géneros de libros existen: los buenos y los

malos.

Y que lo demás es... literatura.